スパコン探訪記シリーズ

スパコン探訪記 第六回 三菱ケミカル株式会社

シリーズ スパコン探訪記

第六回 三菱ケミカル株式会社

『独自仕様のHPC導入で研究者のマインドセットを変革し、

研究開発を加速』

「常にイノベーションを生み続け、持続的に社会に貢献するワールドクラスの研究開発部門となる」をR&Dビジョンとして掲げる総合化学メーカー国内最大手の三菱ケミカル株式会社は、研究開発におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速する為、2020年秋に高性能計算機(High Performance Computer、以下HPC/スパコン)を導入しました。

近年は外部のクラウドを利用していたという三菱ケミカルが、なぜ今オンプレミスのHPCを導入したのでしょうか。クラウド利用時に見えた課題点、独自のHPCを持つことの利点とは?同社Science & Innovation Center Materials Design Laboratoryの樹神弘也所長、主幹研究員の三上昌義氏、主任研究員の杉山肇氏の方々にお話を伺いました。

日本の化学企業として初めて高性能計算機を導入した歴史

じつは弊社では1986年に富士通のFACOM VP-50を導入しています。日本の化学企業がHPCを導入するのは初めてのことで、当時は海外でもHPCを導入している化学企業はなかったようです。

1986年にまずハードが入り、ソフトがついてきて、活用を始めました。その時に今でいうCAE部隊やシミュレーション部隊といった研究者のグループが生まれて発展しました。VP-50は1995年まで使用しました。

それから現在に至るまで、利用するハードウェアは変わりましたし、会社の体制も分社化するなど変わりました。それにも関わらず、グループは消えずに脈々と続いていました。ルーツを遡ると、昔からの部隊が残っていて、今ここでまた盛り上げようとしている流れです。

直近では、外部のHPCをクラウドで使用していました。例えば、大規模な計算を行うと、ひとつのケースに対して数十GBといった大きな計算結果が出ます。それを半年、1年単位で使って、いざ引き揚げようとするとTBサイズのデータになるので、それを引き揚げるだけでも大変な作業です。

それに、大規模なデータを生成し、機密性の高いデータを作ることになりますが、社外秘的な機密性の高いものが全て社外にあるというのは取り扱い上厳しいです。そういった面からもクラウドでの大規模データのハンドリングの難しさを感じていました。

HPCを再び導入した理由は「研究者のマインドセットを転換」させるため

クラウドは従量制で使った分だけ課金されるので、当然、使わなければ使わないで済みます。そうすると、安価なPCクラスターで満足するようになっていたんです。当然、必要な計算はしますが、HPCならではの、「このハードウェアを使い倒してやる!」というマインドセットができないと感じていました。

それでは勝つことができません。やはりこういう計算を高度に活用できるところが先に行けるのではないかという時代になっています。オンプレを持つと判断した理由のひとつに、「研究者のマインドセットを変えるための手段」がありました。これは非常に大きいですね。高価なHPCを導入してCPUが動いていないという状態は許されません。だから、「とにかく使う」というマインドセットを有言実行したいですね。

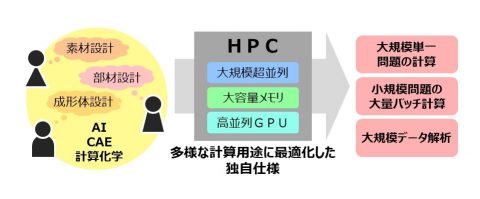

導入にあたり、まず弊社でベンダーへ提案するための仕様書を作成しました。弊社は化学企業ですので、ナノスケールの物の素材の設計から、それらが組み合わさった部材の設計、ミクロサイズの成形体の設計と、様々な計算をする必要があります。長さのスケールでも色々なレンジの計算を取り扱っています。

ところが、量子化学、あるいは分子シミュレーションと呼ばれるものから、CAE(Computer-Aided Engineering)の計算までを単一のシステムでカバーするのは困難です。そこで、求められる多様な計算用途に対応できる独自のHPCシステムの設計を目指しました。

|

大まかにいうと「大規模超並列」「大容量メモリ」「高並列GPU」の3つの種類の計算機ノードで、それぞれに対応したコードがあり、処理ができるようになっています。これだけ用意しておけば、色々なニーズに沿った処理ができるシステムとして構築できるだろうと、ベンダー側へ提案し、昨年の秋に搬入されました。

これにより、高精度の計算、とにかく大きな規模の計算を高速に行うこと。また、データをたくさん生成して大規模な解析を行うことで、将来的にはマテリアルズ・インフォマティクスにおけるHPC利用のノウハウを蓄積する。それにより、素材、材料開発を一層加速させたいということが、今回の計算機導入の意図でもあります。

300倍のパフォーマンスを確認

ハードが入ったのは昨年の秋ですが、本格稼働は今年度からです。久しぶりのオンプレでのHPC導入ということで、想定していたよりも構築の部分に時間がかかりました。また、コロナ禍のオンラインでの打ち合わせではうまく伝わらない部分もあって、本当はもう少しコミュニケーションを密に取れればという思いもありました。

まだ本格的には計算を流していませんが、準備で計算していて、300倍のパフォーマンスを確認できたとの報告がありました。じつは今回、HPCを導入するにあたり、「今までの100倍の計算をしよう」というコンセプトがありました。それを上回る数字を研究者が報告してきてくれたわけです。それは嬉しいことですよね。

当然、どういう基準で比較しているかもありますが、今まで数時間かかっていた計算が、分や秒で終わるという感覚で、そのことに研究者たちが純粋に驚き、すごさを実感し、胸を躍らせ報告してくれたのだと思います。

特に若い研究者の中には、外の計算機を借りての計算ですと、繁忙期はずっと並んでいて、計算が流れなかったというフラストレーションを抱えていた人もいます。これからは大きな計算を積極的に流して欲しいですね。

これだけ計算が速くなると、研究の仕方が変わります。色々なところを自動化しなければいけなくなります。キャパシティコンピューティングということで、大量データの生成も、手ではやっていられません。そういった技術開発をしていかなければいけないという状況に自ら追い込んだということにもなりました。

弊社で扱っているものは触媒、高機能な高分子から有機材料に無機材料もありますから、何かに特化することはなく、全方位なんです。これは総合化学の悩みと言いますか、どれもこれもやろうとしていることが、良いのか悪いのかわかりませんが、その全てでの成果を期待しています。

30年後を見据えた新たな試み

いわゆる古典コンピュータだけではなく、将来を見越して量子コンピュータの研究にも力を入れています。35年前にスパコンを入れましたが、その頃のスパコンは今のスマホ以下でした。そう考えると、今、量子コンピュータをやっているのは、当時の我々のような気がしています。30年後に、「量子コンピュータ強いよね」と思って頂くには、今からやっておかなければいけません。

2018年に慶応大学とIBMのIBM Quantum Network Hubがスタートした時から、メンバー企業として参加しています。化学会社としてはJSR株式会社さんと弊社だけです。スパコンも最初に入れましたし、これはいわば弊社の企業DNAですね。

今は実用材料を計算していますから、基礎研究ではなく、応用研究と言って良いでしょう。有機EL発光材料のひとつであるTADF材料に関する共同研究では、その成果が世界的に権威のある専門誌に論文が掲載されました。世界的に三菱ケミカルの名前が通りつつあると感じています。

弊社のHPC35年の歴史の中では多くの人との縁にも恵まれました。その人との繋がりで弊社へ来てくれた人たちが活躍してくれています。

|

| Materials Design Laboratory所長 樹神弘也氏(中央)、主幹研究員 三上昌義氏(右)、主任研究員 杉山肇氏(左) |

*NAYUTA(那由他)は三菱ケミカル株式会社のHPCの愛称であり、製品やサービスの名称ではありません。

*当記事に掲載された写真、ビジュアルイメージの無断での転載、または複製することを固くお断りいたします。