新HPCの歩み(第126回)-1994年(h)-

|

コンピュータ市場は急速に変貌しつつある。Intel社とAMD社は10年以上に及ぶ訴訟合戦に終止符を打つ。Microsoft社も司法省と和解する。T9000が出ないので、ヨーロッパでは「T800+他のCPU」をノードとする並列機が出現する。Myricom社、Netscape社などが発足する一方、Thinking Machines社とKendall Square Research社が表舞台から姿を消す。 |

アメリカ企業の動き(続き)

9) SGI(Horst Simon)

1994年、NASA Ames Research Centerに1987年から勤務していたHorst Simonは、Silicon Graphics Inc.のAdvanced System Divisionに移りMarket Development Managerとなった。筆者もびっくりしたが、HPCwireのインタビューに答えて、「研究者とSGIの架け橋となり、スーパーコンピュータをVAXのように使いやすいものにしたい」と述べている。SGIにいたのはわずか2年で、1996年2月にはDirector of the National Energy Research Scientific Computing (NERSC) Center Division of Lawrence Berkeley National Laboratoryとなり国立研究所に戻っている。2007年からはLBNLのComputing Sciences担当副所長。

10) nCUBE社(nCUBE-3)

このころnCUBE-3の開発を進め、SC’94で展示していた。0.5μのプロセスを用いた64 bit CPUであり、クロックは50 MHzのスーパースカラであった。16 kBの命令キャッシュとデータキャッシュ、およびメモリコントローラを含む。製造は日本の半導体メーカとのことである。最大64 K (216) プロセッサまで接続でき、最大6.5 TFlops。1995年のところに書くが、nCUBE-3や後継のnCUBE-4は、その後HPCとは別の方向に行ってしまう。

11) MasPar Computer社(MP-2)

同社は2月、ヒトゲノム関係に民間を含めMP-2を8台販売したことを公表した。内4台は日本(生物資源研、かずさDNA研究所、帝人、国立がんセンター)、1台はドイツ、1台は製薬会社のSmithKline Beecham Pharmaceuticals。8台のうち4台は4000プロセッサのMP-2、残りの4台は16000プロセッサのMP-2とのことである。浮動小数演算に弱いSIMD機がこれほど売れたことは、驚きをもって受け止められた。

3月のHPCwireの報道によると、Johns Hopkins大学とHuman Genome Sciences社による大腸ガンの第2の遺伝子の発見に際し、MasPar Computer社とIntlliGenetics社が協力したとのことである。関係は不明であるが、この頃Smith-Watermanアルゴリズムを用いたMPSRCHやBLAZEというソフトがMP-2に実装されている。

12) Thinking Machines社

同社は、1994年6月、ドイツのPALLAS GmbHと契約を結び、CM-5のための最適化されたPVMメッセージ・パシングのミドルウェアを共同開発することに合意した。ただし、同社は後述のように8月15日に連邦破産法第11章の保護を申請し、経営破綻する。

13) Encore Computer社

Motorola 88000を用いたEncore-91を設計しなおして、1994年、Infinityシリーズを開発した。最初のInfinity 90/ESは、2個~2045個のMotorola 88110(50 MHz)を組み込むことができた。しかしまたもや、Motorola社がIBMのPowerPCに集中するために88000シリーズの開発を終了してしまった。そのため、Alpha 21064を搭載したInfinity R/T Model 300を1994年の終わりに出荷した。同時に、OSF/1ベースの単独のCPUのWSとしてSeries 90 RT 3000を発売した。これは、超並列機のノードとしても使えるように設計されていた。

14) クボタ(Kenai 3300X)

Kubota Pacific Computer社(カリフォルニア州Santa Clara)は、3月1日、Kenai 3300Xというデスクトップ・グラフィック・ワークステーションを発表した。CPUはAlpha21064。

15) Apple社

IBM社、Apple Computer社、Motorola社の3社は、PowerPC601を共同開発し、1992年10月にプロトタイプを出荷した。1994年3月、Apple Computer社は、PowerPC601を搭載した初のパソコンPower Macintoshシリーズ3機種を発表した。OSはOS7である。

16) Intel社・AMD社(合意)

Intel社とAMD社は10年以上にわたって訴訟合戦を繰り広げていたが、1994年12月、両社はそれまでの訴訟をすべて取り下げるとともに、クロスライセンスを交わすことで合意した。

|

|

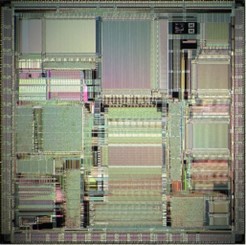

17) MIPS Technologies社(R8000)

6月7日、MIPS Technologies社はR8000 (75Mz版)を発売した。開発は、MIPS Technologies、東芝、Weitek である。このチップはSGIのワークステーションや PowerChallengeなどのサーバに採用された。1994年11月のTop500では、50システムがR8000を使っていた。Dieの写真はWikipediaから。

1992年のところで書いたように、1992年3月SGI社は同社を買収し、MIPS Technologiesという子会社としていた。R8000はその直後1992年4月にMIPS Technologies社から発表されていた。

18) Red Hat Linux

1994年Marc Ewingは独自のlinux distributionを作成し、Red Hat Commercial Linuxと命名した。Wikipediaによると、Ewingは、Carnegie Mellon大学に在学中、おじいさんからもらったCornell大学の赤いlacrosse帽をかぶっていたのでこの名前にしたとのことである。11月3日、Red Hat Linux 1.0 を配布した(Wikipediaによると10月)。1995年、Bob YoungのACC Corporation(1993年創業)がEwingのビジネスを買収し、Red Hat Software社(YoungはCEO)となった。

19) PGI社(HPF)

PGI社 (The Portland Group, Inc.)とドイツのPALLAS GmbHは、1994年4月、PALLAS社がPGIのHPFコンパイラをヨーロッパ内で販売しサポートすることで合意した。PGI社はPALLAS社のPARMACSメッセージパシングライブラリを使用するオプションを同社のHPFコンパイラに追加する。

またPGI社は、Hans Zima教授の下でVienna Fortranを開発しているVienna大学のThe Institute for Software Technology and Parallel Systemsと、HPFコンパイラに関して共同開発を行うことを発表した。

さらに同社は、インド政府電子情報省の研究機関C-DAC (Center for Development of Advanced Computing)とも協定を結び、PGI社のSuperCompilerと関連のツールの配布をC-DACにライセンスしたと発表した。

1994年11月10日、PGI社は初めてのHPFコンパイラpghpfを発売した。これは、Intel社のParagonとiPSC/860、Meiko社のCS-2とCS-2HA、SGI社のPOWER CHALLENGE、POWER OnyxおよびPOWER Indigo2、Cray CS6400などのSPARC SMPなどで稼働する。

20) Microsoft社(Windows NT 3.1、OS/2 2.11)

1994年7月27日、Windows NT 3.1の英語版を発売した。x86版、MIPS版、Alpha版があるが、日本語版ではx86版およびAlhpa版のみ提供された。なお、MS-DOSの販売及びサポートは6月16日に終了が発表された。

1994年2月、OS/2 2.11を発売した。これはMicrosoft社としては最終版のOS/2である。

21) Microsoft社(訴訟)

1993年、Novell社はMicrosoft社が反競争的行動により競争相手を市場から閉め出していると主張した。Microsoft社は一貫して不公正な行為はしていないと主張してきたが、1994年7月15日に、司法省は裁判所に提訴する構えを見せると同時に、圧倒的な市場支配力が事実上有効に働く可能性を封じる同意判決(consent decree)を用意し、Microsoft社に応諾を迫った。Microsoft社は「訴訟によりこれ以上膨大なエネルギーと費用と時間を取られるのはマイナスである」と判断し、和解書に調印した。1990年にFTCがMicrosoft社のPC用のOSの不公正取引容疑について調査を開始して以来4年越しの独禁法訴訟に終止符が打たれた。さらに司法省は8月に知的所有権に関する独禁法運用指針案を発表し、独禁法違反にならないライセンス契約のガイドラインを提示した。Microsoft社はライセンス規定を一部変更して対応した。

22) IBM社(OS/2)

米国IBM社は、1994年2月、同社のデスクトップ向け32ビットOSであるOS/2 2.11をリリースした。これは対抗商品であるWindows NT 3.1の完成度が低かったので、OS/2搭載のPCはWindows 3.x系との互換性の高さから、マルチタスク可能なWindows 3.1マシンとして利用された。

同社はまた、OS/2を大幅に拡張し、基幹業務システムから携帯型コンピューティング環境までをカバーすると発表した。これによって、Microsoft Windows NT に対して2~3年のリードを付けると豪語した(日刊工業3月11日号)。

ヨーロッパの企業の動き

1) Parsytec社(PowerXporer)

ドイツのParsytec社は、Parsytec GCなどtransputer を用いた様々なシステムを製造販売してきたが、T9000がなかなか発売されないので、3月、transputer T800とPowerPC 601を用いたGC/PowerPlusを発表した。T800は通信用、PowerPCは演算用である。これはPowerPCプロセッサを用いた最初のスーパーコンピュータであった。8台以上販売した。1995年6月のTop500では、Heidelberg大学とPaderborn大学に設置された、GC PowerPlus/192が、コア数192、Rmax=7.21 GFlops(12月からは8 GFlops)、Rpeak=15.36 GFlops で、それぞれ117位tieに位置している。

GC/PowerPlusの小型版としてPowerXplorerも発売した。4ノードから64ノードまで構成でき、200台以上販売した。

もともとtransputerはIBMに対抗してヨーロッパで開発されていたのに、結局IBM PowerPCを使わざるを得なかったことは歴史の皮肉である。1995年からはより強力なPowerPC 604を搭載したシステムを発売する。しかしIBM SP1/SP2がマルチチップのRIOSを搭載しているのとは対照的である。

2) Transtech Parallel Systems社(GF1)

3月、イギリスのTranstech Parallel Systems社(1986年創業)、Paramid GF1 Parallel Supercomputerを発表した。これは64個までのIntel i860-XPプロセッサを用いた分散メモリ並列コンピュータである。ノード間の相互接続のためにtransputer T805を用いる。各ノードは32 MBのメモリを持つ。最大16ユーザの並行利用が可能である。

3) NAG社(Fortran 90)

イギリスのソフトウェア会社NAG社は、1994年10月、新しいFortran 90製品を発表した。これはワークステーションのためのNAG f90 Compiler Release 2.1、PCのためのFTN90 Compiler Release 2.0、the Fortran 90 Test Suite、The Fortran 90 Iniytiativeなどを含む。

企業の創業

1) Myricom社

Caltech(カリフォルニア工科大学)からのスピンオフとしてChuck Seitzらにより1994年4月Myricom社がLos Angeles近郊で創立され、光ファイバを使った、クラスタのための高速相互接続ネットワークMyrinetの製造を始めた。軽量プロトコルにより実効バンド幅の高さを誇った。日本のRWCPにおいて多く使われた。

2005年6月のTop500において、141件はMyrinetを使っていたが、11月には101件に、2006年11月には79件に、2007年11月には18件に減少する。

2005年末に出荷された第4世代のMyri-10Gは、10 Gb/sのバンド幅を実現し、10 GbEthernetと相互運用可能であったが、HPCの相互接続ネットワークとして再び主流となることはなかった。

2013年11月6日、CSP Inc.に買収される。

2) Amazon.com社

1994年7月、Jeffrey Preston BezosによりCadabra.com社としてワシントン州で法人格を取得。その後Amazon.comに改名し、1995年7月16日にアマゾンの正式サービスを開始した。1997年5月14日にはNASDAQに株式上場し、初値は$18。

3) Netscape Communications社(Netscape、クッキー)

SGIの創立者で会長を務めていたJames H. (Jim) Clarkは、1994年2月SGIの職を辞し、1994年4月4日、Marc Lowell AndreessenとMosaic Communications社を創立した。当時Webブラウザの重要性に気づいていた人は多くなかった。Jim Clarkはこう述べている。

「私が今SGIを去るのは、対話型テレビのための応用ソフトには大きな起業チャンスがあると信じているからである。私は自分でこのチャンスを探求したい。同時に、SGI社も対話型テレビ市場にコンピューティング技術を提供する主要企業の一つとなることを確信している。」

HPCwireは「Jim Clarkがマルチメディア・ソフトウェアの会社を作る」と報じている。間違いではないが。またClarkは、1994年6月にはこう述べている。

「対話型テレビのユーザが100万に達するのは、3年、いや5年でも難しいかも知れない。しかしインターネットは毎月10%から15%の速度で成長しており、PC市場の爆発とともに対話型テレビはほとんどの人に使われるようになるであろう。」

この予言は実現した。前述のように、かつてAndreessenが所属しMosaicを開発していたNCSAは、そのMosaicを多くの企業等に配布していた。そこでNCSAは商標権に関する異議申し立てを行い、これを受けてClarkとAndreessenのMosaic社は、同年11月14日にNetscape Communications 社に社名変更した。最初の版のリリースは1994年12月15日であった。

Netscape Communications社のプログラマLou Montulliは、1994年6月、web上の通信にmagic cookiesを用いることを提案し、実装した。Cookiesは、1997年RFC 2109で標準化される。

Netscape Communications社は、1998年AOLによって買収される。 日本法人は1995年に設立されるが、2001年に解散する。

4) 有限会社ウインディ

川崎製鉄、リクルート社に勤務していた八百升(やお・みのる)は、リクルート社のスーパーコンピュータの時間貸し事業の終了に伴い、同社を退社し、1994年5月、神田岩本町で、流体解析などのソフトウェアの販売やコンサルティングを行う有限会社ウインディを創業した。筆者もいろいろお世話になった。

企業の終焉

並列ベンチャーの雄とも言うべき2社が相次いで経営破綻した。

1) Thinking Machines社

1993年のところで述べたが、ARPAからの補助金が止まり、借りていたビルを高額で10年契約したこともあり、経営不振に陥り人員整理などを行った。7月末ごろから経営破綻の噂が広まった。案の定と言うべきか、1994年8月15日、連邦破産法第11章(通称Chapter 11、日本の民事再生法に相当)の適用を申請しFishmanは辞任した。この背景には、超並列業界の競争激化(IBM社とCray Research社の進出)や東西の壁の崩壊による米政府の軍事予算の削減が考えられる。それにもかかわらず、ビルに多額の投資をして借金を増やすなどのミスマネジメントがあった。創業者Daniel Hillis自身も会社を去った。

破綻の要因としては、技術者だけの集団でビジネスを進めていこうとしたことで、最後まで自社技術でなんとかしようとしたために、開発要員がふくれあがり、収益構造が悪化したとのことである。また、情報によれば、共同研究という名目で採算がとれない納入を繰り返し、特に予算を削られている米国政府機関に対して、非常に安い価格で納入したとも伝えられる。

しかし、日本法人の日本シンキング・マシンズ(1990年設立)の山田実社長はアメリカから帰ると、まず社員に事情説明を行い、続いて客先にも説明を行った。国内の営業・保守体制は従来通り継続し、94年度の政府調達案件にも積極的に応札すると強気の態度を表明し、関係者を困惑させた。

1995年1月31日、Bob Dorettiが新しいCEOとなる。結局、ハードウェア部門はSun Microsystemsが買収し、1996年2月、TMC自身は小規模なソフトの会社として再生するが、1996年12月にはこの並列ソフト開発ビジネスもSun Microsystemsによって買収される。TMC自体はデータ・マイニングのソフトウェア(Darwin)の会社としてしばらく存続したが、1999年Oracle Corporationに買収される。ずっと後のことになるが、Sun Microsystems自体も2009年にOracle Corporationに買収される。

2) Kendall Square Research社

KSR社は粉飾決算で破産した。1993年に株式上場を果たしたが、1992年および1993年前半の会計報告に不正があると1993年秋に問題になった。販売予定を販売台数に入れてしまったと言われる。1993年8月、会社の経理不正が明らかになる前に、経営陣がKSRの株式を売却して多額の売却益を手にし、インサイダー取引を行った。1994年1月、会計監査法人をPrice Waterhouseから、Coopers and Lybrandに変更し、経理を再調査した。1994年2月このインサイダー取引が発覚し、株式市場で上場廃止となった。ただ、同じ2月に、KSR1-96を京都のATRに販売している。3月にはWilliam I. Koch社長が$25M強を払うことにより株主からの訴訟を解決した。8月1日、取締役会は、ベンチャーキャピタル会社のLarry E. Reederを、社長兼CEOに指名した。着任は8月15日。

9月21日、製品の製造と販売を停止し、着任したばかりのReaderは社長とCEOを辞任した。破産の危機が報じられるが、180人の従業員を10月3日付で50人に減らしてやり過ごした。

ついに12月30日、Kendall Square Research社は連邦破産法第11章の適用を申請し、W.I. Kochは社長を辞任した(HPCwire 1995/1/5)。立ち直ったとかどこかに買収されたという話もないので、資料では確認できなかったが、どこかの時点で連邦破産法第7章(清算処理)に移行したものと思われる。

新聞記事(New York Times, April 30, 1996)によると、1996年4月にSEC(米国証券取引委員会)はかつてのKSRの経営陣3名を訴追する。HPCwire 1996/5/2によると、元CEOのBurkhardtは$1.1M、Wassmannは$242K(実際には$40Kに軽減)を払うことに同意した。Jonesは無罪を主張しているとのことである。

次は1995年。アメリカのDOEはASCI計画を開始し、18ヶ月毎に1 TFlopsから3倍ずつ高性能のスーパーコンピュータを建設することとなった。日本では、阪神淡路大震災とオウム事件が起こる。アメリカでは爆弾犯ユナボマーのテロ。いよいよ世紀末か。

|

|

|