新HPCの歩み(第158回)-1998年(g)-

|

半導体の微細化で配線がカギとなる。IBM社は最初の銅配線のチップとして、PowerPC 740/750を出荷した。Compaqへの吸収にも関わらず、DECはより高速なAlphaを出荷し、T3Eの性能もどんどん上がる。一時、一世を風靡したQuadrics社の相互接続ネットワークが登場する。 |

アメリカの企業の動き

1) SGI社(新CEO、MIPS独立、R12000)

前HP副社長のRick Belluzzoは1998年1月SGIのCEOに就任した(1999年8月に辞任)。4月14日にニューヨークで記者会見を行い、ビジュアル・コンピューティングとシステムの高速化に焦点を絞った「戦略的ビジネス計画」を発表した。(HPCwire 1998/4/14)とくに、これまで使っていたMIPSプロセッサに加えて、Intel社のプロセッサを搭載したWSを開発すること、OSとしてUnixだけでなくMS Windows NTを搭載したコンピュータを開発していくと発表した。製品は1998年後半に出荷される予定。(asahi.com 1998/4/15) でも競争の激しいNTマーケットでビジネスができるのか危ぶむ向きもあった。

|

|

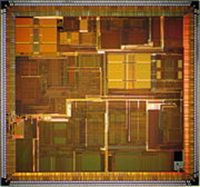

同時に、SGI社が1992年に買収していたMIPS Technologies社を手放して1000名規模の解雇を行うなどリストラ策も発表した。2000年頃までに全保有株を手放したのでSGIの子会社ではなくなった。MIPS Technologies社は今後、ゲーム機やセットトップボックスなど家庭用電気製品への組込型プロセッサを中心に開発を進める予定と報道された。1998年11月、MIPS Technologies社はR12000を発売した。製造は日本電気と東芝。写真は、NEC VR12000 die shot(Wikipediaから)。

HPC関係の戦略ははっきりと述べられなかったが、T90、J90、T3E、Origin2000と4本あるラインを2本にすると述べた。Origin2000ともう1本は何が残されるのであろうか。

10月中旬の発表によれば、SGI社は、2000年までに次世代のTFlops級のccNUMAを発売するとのことである。MIPSとIA-64(MercedおよびMcKinley)両方の技術を搭載する計画である。512プロセッサが共有メモリ環境で稼働する。2000年7月に発表されるOrigin 3000およびOnyx 3000のことであろう。ただしIA-64を搭載するのはその次のAltix 3000 (2003年)から。(HPCwire 1998/10/16)

2) SGI/Cray社(T3E-1200E)

SGI社は、1998年8月14日、T3Eのバンド幅を増強したT3E-1200Eを発表した。その結果2048プロセッサまで搭載できる。(HPCwire 1998/8/14)

|

|

3) SGI/Cray社(SV1)

SGI社は、1998年6月16日、ベクトルコンピュータCray SV1を発表した。それまでJ90++と呼ばれていたようである。先行のCray J90と同じくCMOSのプロセッサ(180 nm)を用いている。OSはUNICOSで、J90やY-MPと互換性がある。浮動小数表現はいわゆるCray表現を用いており、IEEE 754はサポートしない。その点ではCray T3EやT90と互換ではない。クロックは300 MHz、CPU当たりのピーク性能は1.2 GFlopsであるが、改良型のSV1eやSV1exは500 MHzで動く。最大32プロセッサまで搭載可能である。従来にない特徴はベクトルキャッシュが装備されていることである。また4個のプロセッサをパイプライン的に動かして仮想的に1個のプロセッサに見せるマルチ・ストリーミングと呼ばれる特徴を持つ。12月に、16プロセッサのCray SV1を、Naval Oceanographic Office (NAVOCEANO)内の国防省HPCセンターとスイスのETHにはじめて出荷した。マルチ・ストリーミングの性能は、6月発表より20%高いとのことである (HPCwire 1999/1/22) 。SV1はTop500に一度も登場しない。(写真はCray-History.netから)

4) SGI/Cray社(プリント基板工場売却)

SGI社は子会社であるCray Research社がT90、J90、T3Eなどのプリント基板を製造してきたウィスコンシン州の工場を、カナダの電子機器製造請負企業のCelestica Inc.に売却し、引き続きスーパーコンピュータ用の基盤の製造を委託することとした。工場の従業員はすべてCelestica社が雇用する。なおCelestica社は、電子機器の製造請負企業としては世界で3番目の規模とのことである。(日経エレクトロニクス 5月25日号)Celestica社は、元々IBM社の100%出資の子会社で、1993年に電源やカードの製造業者として独立したようである。

前年のSC97の開会式でSeymour Cray賞の発表に際し追悼演説したIrene Qualters女史が、7月1日づけでCray Research社長、兼SGI副社長の職を辞すことが5月20日に発表された。着任は1997年5月なので、1年だけの在任であった。

5) IBM社(銅配線、POWER3、NUMA、ロシア不正輸出)

1998年9月、IBM社は最初の銅配線のチップとして、PowerPC 740/750 (400 MHz)を出荷した。今後、組み込み用PowerPCチップ(400 MHz)など銅配線を用いたチップを出していく計画であると発表した。25年後の今日、2 nm時代には銅配線も限界と言われている。

10月5日、POWER3チップとこれを用いたワークステーションRS/6000 43P Model 260が発表された。POWER3はPOWERシリーズ初の完全な64ビットプロセッサである。技術的にはP2SCの後継である。当初は200 MHzのクロックであった。POWER3のL1データキャッシュは64 KBで128 B長の lineが512 行あり、512 linesは4つのcongruence classに分かれている。128-way associativeというすごい連想メモリであるが、置き換えアルゴリズムはLRUではなくround robinであった。回路を単純化するためであろう。実は筆者がこのことに気付いたのは2000年3月ごろであった。詳細はTuning Guide参照(現在はリンク切れ)。

12月22日号の日経コンピュータによると、IBM社はSequent Computer Systems社からNUMA技術の提供を受け、100個以上のプロセッサを搭載可能な共有メモリ・サーバを開発していることが明らかになった。2000年末にも128プロセッサ機を出荷予定とのことである。RS/6000の現在の共有メモリの最大構成は12プロセッサまでであり、Sun Microsystems社やHP社などの競合他社に遅れをとっていた。

後に述べるように、IBM社は1998年10月からSequent社などと64bit向けのUnix OSを開発するProject Montereyを進めており、これをハードウェア分野にまで拡大したとも見られる。実際には、1999年7月にIBM社はSequent社を買収する。

IBMのロシア子会社であるIBM East Europe/Asia Ltd.は、Arzamas-16と呼ばれるロシアの研究所に、1996年から1997年にかけて17台のコンピュータを販売した際に、輸出管理令に違反したことを1998年8月7日、裁判で認めた。1件につき$0.5M、合計$8.5Mの罰金が課せられる。(HPCwire 1998/6/7)

6) IBM社(G5 chip)

IBM社は1997年6月、S/390 MainframeのためのG4プロセッサを発表し、初めてCMOSがバイポーラに勝ったが、1998年5月にはG5を発表し、9月に出荷した。G4より性能は2倍以上増加し、1995年以来日立製作所に奪われていたメインフレームでの優位を回復した。クロックは500 MHzで、IEEE 754浮動小数標準をサポートしている。1999年5月に登場するG6では銅配線を採用し、クロックは最大637 MHzで、当時のDEC Alphaを超えている。

7) Sun Microsystems社(E10000、買収、Solaris、UltraSPARC II、Japan ERC)

E10000(コード名Starfire)は順調に販売が進み、6月には500台目を販売した。2月25日、新しい333.3 MHzのUltraSPARC II CPUを搭載したSun HPC 10000が登場した。1998年6月のTop500では、コア数64、Rmax=34.17 GFlops、Rpeak=42.62 GFlopsで 141位tieに6件登場している。

1998年8月頃、IBM社がSun Microsystems社を買収するという噂が流れた。Sun社は、1990年前半までUnixシステムで一人勝ちの状況であったが、このころCPU開発競争やエンタープライズ系への対応で遅れが目立っていた。この噂は外れたが、2010年1月、Oracle社に買収される。

1998年8月、Sun Microsystems社は、アカデミックな使用および非営利の使用に対しSolarisを無償とする予定であると発表した。ただし、知的財産の詰まっているソースコードは公開しない。

10月27日、Sun Microsystems社は、full 64 bit のSolaris7を発表した。現在の2.6から7まで飛躍した。これまでのSolarisとバイナリ互換で、2000年問題、ユーロ通貨記号、37種類の言語に対応している。日本語版は11月17日発表。

11月2日、UltraSPARC IIsシリーズに動作周波数450 MHzと400 MHzの新製品を追加したと発表した。Sはスケーラブルを意味する。400 MHz製品は同日サンプル出荷を開始するが、450 MHz製品は1999年春の予定。また、IシリーズはIntegratedを意味し、PCIバス、メモリコントローラ、外部キャッシュコントローラなどを集積したプロセッサで、同日、360 MHzのUltraSPARCIIiを出荷したと発表した。

11月3日、Sun Microsystems社は、UC BerkeleyのDavid A. Patterson教授が、同社のNetwork Storageのチーフ・サイエンティストを兼務することを発表した。

Japan ERC (Education and Research Conference) ‘98が7月22日に東京ヒルトンホテルで開催され教育研究担当副社長Kim Jonesが来日した。

|

10:30-10:45 |

Opening Greeting |

by Nihon Sun |

|

10:45-11:15 |

Sun in Education |

Kim Jones, VP, Academic and Research Computing |

|

11:15-12:15 |

Keynote - Innovation & Technology Roadmap in the 21st Century (Java Computing) |

Dr. Norm Koo, Sr. Director, Global Technology Office |

|

12:15-13:30 |

Lunch |

|

|

13:30-14:30 |

Education & Technology: The next 20years |

Dr. Bob Glass, Director, Scientific Office |

|

14:30-15:20 |

Authorized Academic Java Campus Program |

Van Meyer, Market Development Manager, Academic and Research Computing |

|

15:20-15:50 |

Break |

|

|

15:50-16:40 |

Campus Infrastructure (Defining Webtone: Building Infrastructure in Education) |

Mike McMullen, Infrastructure Architect

|

|

16:40-17:40 |

Panel Discussion -The future of Java Computing – |

|

|

18:00-19:30 |

Party |

|

8) Apple Computer社(iMac)

1998年8月15日、Apple Computer社はiMacを発売した。日本語版は8月29日。

9) Intel社(CEO)

1998年、Andrew Groveに代わってCraig BarrettがIntelの4代目CEOに就任し、2005年まで務める。ドットコム・バブルの時代のかじ取りを担った。インターネットや携帯電話が普及し始めた時代で、多数の企業買収により、PCやインターネット企業への転換を図ろうとした。

|

|

10) Intel社(Celeron、Xeon)

1998年4月15日、350および400 MHzの高速なPentium IIを発表した。また、CeleronをPentium IIの廉価版(ただしクロックは256 MHzで、Level 2キャッシュを持たない)として登場させた(HPCwire 1998/4/17)。なお、24年後の2022年9月16日、Intel社はCeleron(とPentium)を廃止し、代わりにIntel Processorという新しいブランドを立ち上げることを発表する。

Xeonシリーズの皮切りとして、Pentium II Xeon (400 MHz)を1998年4月に発表し(HPCwire 1998/4/24)、6月からが発売された。Pentium IIの技術に基づくものであるが、Xeonは業務用のワークステーション、サーバ、組み込み系などを標的とした製品系列である。一般向けPCに使われるPentium系の製品とアーキテクチャ的には同系統であるが、より進んだ技術を用い、高い性能を狙っている。写真はWikipediaから。

6月25日、Intel社はXeonにバグがあることを確認し、同社の株価が急降下した。問題は複数のCPUを並列に動作させる450NXチップセットにあるとのことで、バグのため各社のサーバの出荷が延期された。10月6日、最速のPentium II Xeonプロセッサを発売した。クロックは450 MHzでL2キャッシュは512 KBである(HPCwire 1998/10/9)。また、1000 MHzまでの計画も明らかにした。1999年1月5日にはL2キャッシュが1 MBおよび2 MBのPentium II Xeon 450が発売される。

11)Intel社(IA-64)

IA-64については、2月にSan Joseで開催されたIDF (Intel Developers Forum)で詳細を発表し、ハードウェア的には、0.18μmのCPUとL2 cacheとバスインタフェースを一体としたカートリッジ型になることを明らかにした(HPCwire 1998/2/27)。しかし、5月の会ではIA-64 processer(コード名Merced)の出荷が大幅に遅れると発表した。IntelフェローであるFred Pollackは「Mercedに続くチップ(McKinley)は皆さんを驚嘆させるであろう」と述べ、Mercedがあまり魅力的でないことを匂わせた。果たしてMercedには商品的価値があるのか。McKinleyはIntel社で最初の銅配線を採用したチップとなることが報じられた。テクノロジは0.18μmである。(HPCwire 1998/8/7)

既述のように、1月に日本電気はACOS OSをMercedで稼働させる計画を発表したが、同じころDEC社がDEC UNIXをIA-64に搭載する計画とか、Sun Microsystems社がSolaris OSをMercedに移植する計画などが報じられている。(HPCwire 1998/1/9)

12) Intel(独占禁止法訴訟)

1998年6月8日、アメリカの連邦取引委員会(the Federal Trade Commission)は、Intel社に対し、「市場の独占的地位を悪用して、重要な情報を顧客や競合企業から隠ぺいしている」として訴えることを決定した。これに対しIntel社は、「重要な技術情報を他社に開示しないことは合法的な権利である」と反論し、「連邦取引委員会はこのような訴訟を起こすことにより、Intel社が、コアなマイクロプロセッサ事業への攻撃に対して、自分の知的財産権を使う権利を疑問視することになる。」と声明した。この訴訟は、Microsoft社に対して、司法省と20州が提起した独占禁止法訴訟ほど広範囲なものではない。(HPCwire 1998/6/12)この訴訟は1999年3月に和解する。

|

|

13) AMD(K6-2)

Intelの互換メーカAMDは、Intelに対し価格性能比を保つために、P5バス互換プロセッサの開発を進め、K6に「3DNow!」と呼ばれる浮動小数SIMD命令を追加した350MHzのK6-2を1998年5月28日に発売した。11月16日には最高400 MHzのK6-2を発売した。K6-2はPentium IIに迫る性能をもち、大手メーカが製造するPCに採用された。下位のチップではIntelのCeleronを凌駕しようとした。写真はWikipediaから。

14) DEC社

後で詳しく書くように、Digital Equipment社は、1998年1月26日、Compaq社による買収が発表されたが、第2世代のAlpha 21264 (EV6)を450MHzで発売した。1999年には1000 MHzの壁を破るだろうと述べた(HPCwire 1998/2/6, HPCwire 1998/7/31)。また、既定路線通り、10月にはAlpha の第3世代Alpha 21364 (EV7)が発表された(登場は2003年)。プロセッサ間通信のために、2.5 GB/sのリンクが4本出ている。テクノロジは.18μ、1000+ MHz、100 W @1.5Vとのことである(comp.archの情報)。計画されていたEV8はキャンセルされ、これが最後のAlphaとなった。IBM社のPOWER3との競争はどうなるのか。

1998年10月、Compaq社は575 MHzのAlpha 21264プロセッサ200個を結合したサーバを出荷すると発表した。同時に、Digital UnixをIA-64プラットフォームに移植するとも発表している。

1998年5月、CNNはDECが15000人(全従業員の27%)削減すると報道した。

また、GHzの壁を破るAlpha 21264の登場が2月に発表されたが、2001年に1.25 GHz版の21264C(EV68CB)がリリースされる。

15) Hewlett-Packard社(HP9000 V2500)

HP社は1998年12月、HP 9000 V2500テクニカルサーバを発表した。これはPA-8500 RISCプロセッサを搭載し、64 bitのHP-UX 11 OSで動く。最大128-way の構成まで可能である。

16) Microsoft社(Windows 98、NT、Java)

Microsoft社は、1998年6月25日にWindows 98を一般向けに発売した。朝日新聞によると、ビル・ゲイツ会長は同日夕(日本時間26日朝)、サンフランシスコで開いた98発表記念行事で、約1000人の聴衆を前に「パソコンは生活にもはや不可欠」「扱いやすい理想のパソコンへの第一歩」と自信をみせた。95と代わり映えしないとの批判もあり、口の悪い評論家は「98なんて95のバグ・フィックスさ」と酷評していた。シリコンバレーでは、98を売っている脇で、LinuxのCD-ROMをタダで配っていたそうである。日本語版のリリースは7月25日。(PC Watch 1998/6/17)筆者は、この年5月にMS/DOS 3.11からWindows 95に進化したばかりで、全くの浦島太郎であった。

1997年のところに書いたように、Windows NTのセキュリティ上の弱さが問題になってきた。1998年6月には、通信プロトコルに欠陥があり、とくにVPNの安全性を低下させると指摘された(HPCwire 1998/6/19)。7月には別の欠陥の指摘があり、一般ユーザが他のユーザのパスワードを変更する可能性が報じられた(HPCwire 1998/7/31)。Microsoft社は、1998年10月27日、次期OSはWindows NTの系統を引くWindows 2000となり来年中の発売を目指すと発表した。これはビジネス向けで、家庭用は98のままのようである。

1997年のところに書いたように、1997年10月、Sun Microsystems社は、Microsoft社がJavaについて契約違反をしていると連邦地裁に訴え、裁判が進んでいる。1998年3月11日、Microsoft社はJava関連の新戦略を発表し、JaveでWindows専用プログラムを開発するツールを充実させるのに加え、Apple Computer社と共同で、Mac OSにJave技術を導入するとのことで、Sun社との対決姿勢を崩していない。(日経コンピュータ1998/3/30)1998年11月17日、San Jose連邦地裁は、Sun社の要求通りMicrosoft社に対し仮の差し止め命令を下した。(HPCwire 1998/11/20) 12月16日、Microsoft社はこれを不服として、San Franciscoの第9巡回区控訴裁判所(日本の高等裁判所に相当)に上訴すると発表した。28日の間に上訴事実を裏付ける摘要書を提出する。ただし、裁判所の仮命令には継続して従うと述べた。巡回区控訴裁判所の審議は1999年6月16日に予定されている。地裁の裁判も継続している。(Wired 1998/12/18)この係争が和解するのは2001年1月である。

これとは別に、アメリカの司法省と19の州およびWashington DCは、1998年5月に、Microsoft社に対し、同社が市場における独占的立場を悪用して競合他社の競争力を削ぎ、消費者の利益を侵したとしてWashington DCの連邦地裁に提訴した。2000年に連邦地裁でMicrosoft社が敗訴し、同社のOS部門とアプリケーション部門の分割命令が出るが、2001年6月に巡回区控訴裁判所が判決を差し戻し、11月に和解が成立する。その後いろいろあり、最終的に満了するのは2011年5月12日である。(ITmedia 2011/5/13)

17) Tera Computer社(NASDAQ、MTA-1)

LA Timesの報道によると、同社はNASDAQへの上場が許可され、1998年1月20日から売買されている。1995年9月の株式上場以来、同社の株式はthe Nasdaq SmallCap Marketで売買されてきた。(HPCwire 1998/1/23)

1997年のところに書いたように、同年12月、1プロセッサのMTA-1をSDSCに納入したが、これは145 MHzの実験機であった。不規則なメモリアクセスのベンチマーク(CGやIS)では、もしクロックを333 MHzに上げたとすれば(実現してない)、1プロセッサのT90をわずかに凌駕し、T90のメモリバンド幅を活用できるFTやMGではわずかに劣る程度である、と述べた(HPCwire 1998/2/27)。

マルチプロセッサ用のネットワーク基盤が完成し(HPCwire 1998/4/24)、2プロセッサのマシン(クロック255 MHz)を、SDSCは1998年4月に導入を承諾した(HPCwire 1998/5/1)。6月のMannheim Supercomputer Seminar(現在のISC)でAd Emmenは、3種の現実の応用プログラムにおける性能を報告している。数字は予備的とのことである。1プロセッサのT90と比較している。(HPCwire 1998/6/26)

(a) LCPFCT:輸送コード、ベクトル長104のFAST20-800において

T90で498 MFlops、MTA-1(2プロセッサ)で458 MFlops。

(b) AMBER:分子動力学コード、ベクトル長71の場合で、

T90で306 MFlops、MTA-1(2プロセッサ)で270 MFlops。

(c) LS-Dyna:衝突シミュレーション、C2500/NJという問題で

T90で135MFlops、MTA-1の1プロセッサで105 MFlops、2プロセッサで171 MFlops。

この結果を見て、LBNLのNERSCは8月SDSCと協定を結び、MTAの性能評価に協力することになった。(HPCwire 1998/8/7)

Tera社は1997年8月にUnix-baseのOSをプロトタイプ(1プロセッサ)上で動かしているが、1998年8月10日、Unix-baseのマルチプロセッサOSであるMTXを搭載し、その上でユーザのアプリケーションやネットワークソフトウェアを動かしたと発表した。(HPCwire 1998/8/21)

強気のTera Computer社は、ロードマップを公表し、T90などでバンド幅やメモリの不規則アクセスなどで実効性能が出ないユーザは、わが社が現在開発中のCMOS版のMTAに期待してほしいと述べた。(HPCwire 1998/9/4)

10月、4プロセッサ用のネットワークの開発が進んでおり、予定したバンド幅で動いていると発表した。ただ、伝送線の終端処理の不具合で、クロックを下げて運転しているが、近日中に修復される予定である。(HPCwire 1998/10/9)

残り2つのプロセッサが12月に完成し、SDSCには4プロセッサ構成のMTA-1が年末に納入された。Tera社は、12月、4プロセッサ上でNAS Parallel BenchmarkのIS(整数ソート、Class A)を動かし、0.27秒で終了したと発表した。256プロセッサT3E-900では0.40秒掛かる。(HPCwire 1998/12/18)Class Aはサイズが小さいのでT3E向きではないと思われる。

SDSCは1999年2月に正式に受け入れる(HPCwire 1999/2/5)。1999年4月、Tera社は$7.4Mの資金を集め、8ポートのネットワークを開発し、8プロセッサのMTAを製造すると発表する。

1998年10月、Tera社は、二三年後にはGaAsからCMOSに移行し、台湾のTSMCにチップの製造を委託する予定であると発表した。(HPCwire 1998/10/23)11月にはOpenMPをサポートすると発表した(同1998/11/6)。

ASCI Blue Pacificが、1998年10月3日にIBMからLLNLに鳴り物入りで納入されたが、Tera Computer社のJames Rottsolk社長はこれに関し、「Blue Pacificのピーク性能は高いが、産業界の取り扱う問題は複雑で不規則であり、Blue Pacificはそのようなアプリケーションについては性能が出ない」と批判した(HPCwire 1998/11/6)。

18) Data General(AV 25000)

1998年10月、Data General社はXeonを用いたAV 25000 NUMAサーバを発表した。

19) Sequent Computer Sustems社(NUMA-Q 2000)

同社は、1998年10月、64台までのXeonプロセッサお搭載できるNUMA-Q 2000の出荷を始めた。なお1999年7月12日にはIBM社と合併する合意がなされたことが発表される。

20) PGI社

PGI社は、1998年、IA-64のためのF77、F90、HPF、C、C++コンパイラを開発していると発表した。PGI社のDouglas Milesはこう述べている。「IA-32はワークステーションやクラスタ市場に、すでに巨大なインパクトを及ぼしている。われわれは、IA-64もこのトレンドを継続し、テクニカル・サーバ市場に相当なインパクトを与えることを期待している。」(HPCwire 1998/5/22)

21) Etnus社

並列プログラム用デバッガTotalViewを開発していたBBN社の一部が、1998年Etnus社として独立した。日本の代理店は2006年までソフテック社、その後はベストシステムズ社。2007年にはTotalView Technologies社に社名変更。

ヨーロッパの企業の動き

|

|

1) Quadrics社(QsNet I)

1996年、Alenia Spazi社とMeiko Scientific社との合弁会社としてブリストルとローマで設立したQuadrics Supercomputer World社は、高速な相互接続ネットワークQsNet Iを発表した。Elan3というカスタムASICを搭載したPCI 66-64カードを用いる。バンド幅は350 MB/s、MPIレイテンシは5μsである。(Wikipedia “Quadrics (company)”)

2) NAG社

イギリスのソフトウェア会社NAG社は、1998年1月、対称共有メモリ用の数値・統計ライブラリ(NAG Fortran SMP Library)と、分散メモリ用のMPIおよびPVMを利用した数値・統計ライブラリ(NAG Parallel Library)を発売した。

中国の企業の動き

1) 曙光(曙光-2000I)

曙光信息産業有限公司(Dawning Information Industry)は、1996年、中国科学院コンピュータ技術研究所からのスピンオフとして設立され、1993年に曙光一号を、1995年に曙光二号(Dawning 1000)を、1996年にDawning 2000(4 GFlops)を開発したが、1998年曙光-2000Iを発表した。ピーク20 GFlopsとのことであるが、詳細不明。(Wikipedia Sugon)

2) 富士通

富士通は1998年2月、北京海淀区に「富士通研究開発中心有限公司(Fujitsu Research and Development Center Co. Ltd.)」を100%出資子会社として設立した。富士通の研究開発センターとして中国で初である。中国国内の諸大学や研究機関との連携を深めていく計画である。10月26日、北京のChang Fu Gong Hotel(ホテルニューオータニ長富宮飯店)で開業記念式典を開催した。中国各界の要人を招待し、富士通側からは秋草直之富士通社長および佐藤繁富士通研究所社長が出席した。(HPCwire 1998/10/30)

企業の創立

1) Google社

Stanford大学の院生であった Lawrence Edward “Larry” PageとSergey Mikhailovich Brinは、1996年からバックリンクを分析する検索エンジンBackRubを研究していたが、大学を休学し、Andy Bechtolsheim(1995年にSun Microsystems退社)から10万ドルの資金援助を得て、1998年9月4日に非公開の会社としてGoogle社を設立した。株式公開は2004年。

2) VMware社

コンピュータの仮想化用ソフトウェアを開発製造するためにVMware社が1998年カリフォルニア州のPalo Altoで創立された。この会社は2004年1月にEMC社に買収される。

3) Avaki社(当初Applied MetaComputing社)

1998年8月、企業内の分散データを統合しアクセスを可能にするソフトウェアを開発するためにApplied MetaComputing社をマサチューセッツ州Buringtonに創立した。後にAvaki Corporationと社名変更。もともと、Virgina大のAndrew GrimshawらのグループがNSFの補助金を受けて開発したLegionというソフトウェアを1999年に商用化しようとした。同社は商用化を諦め、2005年4月25日、Sybase社に買収された。

4) DataDirect Networks社

1988年に創立されたMegaDrive Systems社は1998年にImpactData社と合併しDataDirect Networks(通称DDN)社が創立された。本社はカリフォルニア州Santa Clara、CEOはAlex Bouzari。

企業の終焉

1) Digital Equipment社

1998年1月26日、DEC社 (Digital Equipment Corporation)は、$9.6BでCompaq社に売却されることが発表された。DECの株主は、1株当たり現金$30とCompaqの株式0.945株を受け取る。Compaqは新株150 M株を発行し、現金$4.8Mを支払うことになる。Intelとの特許紛争のため、Alphaなどのマイクロプロセッサ部門はIntel社に売却された。(HPCwire 1998/1/26)(HPCwire 1998/1/30) 数々の輝かしい業績を積み上げてきたDECもあえなく最後を迎えた。約15000人の人員整理を行うことになった。しかし、既定路線通り、10月にはAlpha の第3世代Alpha 21364 (EV7)が発表された(登場は2003年)。会社はなくなったが、DEC社の技術者たちは、Intel社やAMD社で活躍することになる。「虎は死して皮を残し、デックは死して技術を残す」。

Compaq社はこの数年前にもDEC社の買収を検討したことがあるが、買収するにはあまりにも大規模であった。DEC社は、1992年にPalmerがCEOになって以来、中核でない事業部門の売却を続け、インターネット関連に集中するようになって、買収が本格化した(Wikipediaによる)。HPCwire主筆のN. P. Smithは、1997年ごろ、台湾のAcer(宏碁)社がDECを買収するのではと予想していた。もしそうなっていたら、太平洋をまたぐ初めての大合併となるところであった。Acer社は2007年、Gateway社を買収することになる。

後のことになるが、Compaq社も2002年にHewlett-Packard社に吸収合併される。

2) Computervision Corp.(旧Prime Computer Corp.)

1992年にChapter 11の申請をおこない、社名をComputervision Corp.に変更した旧Prime Computer Corp.は、1993年に経営陣を一新し、社員を大幅に削減することにより経営の悪化を防いでいた。1998年にParametric Technoligy Corp.に買収された。このあたりの経緯は大原氏の記事に詳しい。

3) Ross Technology社

1988年にSPARCプロセッサを開発するためにテキサス州AustinでDr. Roger D. RossによりCypress社の資金で設立されたRoss Technology社は、1993年にhyperSPARCを出荷したが、思ったほど売れず、Cypress社は1993年5月12日、$23MでRoss社を富士通に売却した。1996年2月、Ross社はカリフォルニア州SonomaでRoss Microcomputer社を設立し、hyperSPARCを搭載したhyperStationを6月に出荷した。Sun Microsystems社が1995年、64ビットUltraSPARCを発表すると、32ビットプロセッサは売れなくなり、Ross社は1998年に閉鎖し、その資産と特許は富士通のものとなった。

4) Netscape社

1998年11月、AOL (America Online)は、Netscape社を買収する意向を表明し、1999年3月17日に買収を完了した。1998年11月9日、Netscape Navigatorの最終版4.08が公開された。

5) The Dead Supercomputer Society

このころ、The Dead Supercomputer Societyというホームページが出現した。つぶれた、あるいは吸収されたコンピュータ会社の一覧である。まあ”dead”の基準は曖昧である。Galaxy YH-1やCray Researchはdeadと言っていいのであろうか。このページは現在でも見られる。

さて次は1999年、世紀末も近づいている。情報科学技術部会は最終答申を出すとともに、「先導プログラム」が始まる。クリントン政権は、PITAC報告を受けて「21世紀の情報技術」イニシアティブを提唱する。

|

|

|

1件のコメントがあります

Web アーカイブもしくは、書名を元に検索すると、いくつかURLは見つかるようです。

—————————

TITLE: ”RS/6000 Scientific and Technical Computing: POWER3 Introduction and Tuning Guide”

Web Archive URL:

https://web.archive.org/web/20060721115557/http://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg245155.pdf

———————–

たしかに本家IBMのURLは消えています。Power 4 のものはあるのですが。

————————–

ibm.com/redbooks

The POWER4 Processor

Introduction and Tuning Guide

https://www.redbooks.ibm.com/redbooks/pdfs/sg247041.pdf

————————