新HPCの歩み(第184回)-2001年(i)-

|

Crayを社名ごと買収したTera社は、CMOSのMTA-2を完成させ日本に出荷した。Sun Microsystems社はSun Fire 15000(コード名StarCat)を発売した。Compaq社が遂にHP社に吸収されることが発表された。この買収を主導したCarly Fiorina CEOは2005年にすべての役職を辞することになる。 |

アメリカの企業の動き

1) IBM社(POWER3/4、Autonomic Computing、p690)

新年早々、IBM社はASCI White に次ぐ世界最大の 7.5 TFlops のSP POWER3をゲノム解析のNuTec Science(本社アトランタ)に売ったという景気のいいニュースが流れていた(HPCwire 2001/1/5)。Top500には登場していないようである。また、8月には、イギリス政府の進める巨大なコンピュータ・ネットワークの拠点構築を受注したとのニュースもあった。

2001年3月、IBM社はAutonomic Computing(自律型コンピューティング)という概念を提唱した。人間の自律神経のように、コンピュータが自立的に自己管理を行うという技術であり、自己構成(Self-confinguring)、自己修復(Self-healing)、自己最適化(Self-optimizaing)、自己防衛(Self-protecting)の4要素から構成される。このプロジェクトは元々Project eLizaと呼ばれていた。2002年3月に発表される8個のIntel Xeon MPを搭載したeServer x440は、この技術を実現したとのことである。(HPCwire 2002/3/15)

10月4日、POWER4を搭載したeServer p690 (コード名Regatta) を発表した。偶然とも思えないが、日本ではSun Fire 15000と同じ発表日であった。IBM社は値段が半分と強調した。POWER4は、1999年10月に発表され、銅配線やSOIなどを採用し、dual coreでクロック当たり5命令を発行でき、out-of-order実行をサポートする。オンチップでL2キャッシュを持つ。クロックは1.1 GHzまたは1.3 GHz。Itanium(コード名Merced)対抗と見られていた。本格出荷は12月14日から。東京都立大学では2002年1月から稼働させると発表された。OSはIBMのAix Unixが標準であるが、Linuxでも動く。

IBM p690は、遠くはSequent社の技術の流れを汲む共有メモリマシンであり、Regatta(複数の人数によるボート競技)というコード名はそれを表現しているのかもしれない。ノードは32個のPOWER4の共有メモリ構成であり、複数のノード間の接続はGigEthernetであるが、2002年にはColonyという高速スイッチが発売される。IBM社によれば、eServer p690には、自己管理/自己修復が可能なサーバ開発プロジェクト「Project eLiza」の技術を取り入れているとのことであり、そのため、p690は、複数階層の自己修復技術を提供し、コンポーネントの故障やシステムのエラーが発生した場合も、動作し続けることが可能と強調している。(HPCwire 2001/10/5) このような大規模共有メモリサーバを開発していることは1998年12月ごろから報道され、2000年末から2001年初めに出荷する予定とのことであった。

2000年にECMWF (European Centre for Midium-range Weather Forecast)は100プロセッサのVPP5000を設置したが、2001年12月21日、IBMはp690 (Regatta)の大きなシステム”Blue Storm”を受注したと発表した。最後はSX-6との一騎打ちだったようである。技術的には、ベクトル化とキャッシュ有効利用のブロック化との優劣であった。従来、有限要素法はリストベクトルによってベクトル化できるのでベクトル計算機に有利とされてきたが、実用コードでは節点毎の計算量が多く、キャッシュが十分あればスカラマシンでもかなり高速化できるようになった。(HPCwire 2001/12/21)

Top500のリストから主要なpSeries 690 の設置機関と初出を示す。性能の単位はGFlops。クロック欄のTはTurbo。Rmax欄に2つ数字があるのは、2002/6はGigabit Ethernet接続だったが、2002/11にはColonyに変更して、性能が上昇したことを示す。上位のシステムはすべてColony接続である。2002/6のCINECAの数字は、1.1 GHzと同じでおかしい。実測ではないと思われる。

|

設置場所 |

クロック |

コア |

Rmax |

Rpeak |

初出と順位 |

|

NCAR |

T 1.3 GHz |

1600 |

4184 |

8320 |

2003/11 13位 |

|

HPCx (UK) |

T 1.3 GHz |

1280 |

3241 |

6656 |

2002/11 9位 |

|

Naval Oceanographic Office (NAVOCEANO) |

T 1.3 GHz |

1184 |

3160 |

6158.8 |

2002/11 11位 |

|

ECMWF(2台) |

T 1.3 GHz |

960 |

2560 |

4992 |

2002/11 13位tie |

|

IBM (Canada) |

T 1.3 GHz |

864 |

2310 |

4492 |

2003/11 29位tie |

|

ORNL |

T 1.3 GHz |

864 |

2310 |

4492 |

2002/6 8位 |

|

Max-Planck-Gesellschaft MPI/IPP |

T 1.3 GHz |

822 |

2198.44 |

4274.4 |

2003/11 31位 |

|

US Army Research Laboratory (ARL) |

T 1.3 GHz |

800 |

2140 |

4160 |

2002/11 20位 |

|

National Centers for Environmental Prediction (USA)(2台) |

T 1.3 GHz |

704 |

1849 |

3660.8 |

2002/11 24位tie |

|

KISTI Supercomputing Center(韓国) |

T 1.7 GHz |

544 |

1760 |

3699.2 |

2003/11 42位 |

|

IBM (USA) |

T 1.7 GHz |

384 |

1424 |

2611.2 |

2003/11 76位 |

|

CINECA (Italy) |

T 1.3 GHz |

512 |

826.50→1384 |

2662.4 |

2002/6 32位tie 2002/11 30位 |

|

CSC (Center for Scientific Computing)(Finland) |

1.1 GHz |

512 |

826.50→1170 |

2253 |

2002/6 32位tie 2002/11 37位tie |

|

Florida State University |

1.1 GHz |

512 |

826.50→1170 |

2253 |

2002/6 32位tie 2002/11 37位tie |

日立は「エンタープライズサーバEP8000シリーズ」として、POWER4を最大32way搭載したEP8000 690モデルを、2001年10月4日に発表し、10月9日から販売開始した。

2) IBM社(BlueGene)

1999年12月6日に発表された超並列コンピュータBlueGeneの開発については、アメリカのIBMの開発者が何度か来日して講演をしていったが、講演のたびに設計が変わり詳細は一向に分からなかった。7月に開発者の一人であるMarc Snirは、世界中にメールを送り、自分はIBMのWatson研を辞め、8月21日からIllinois州立大学Urbana Chanpaign校のCS教室主任になると発表した。何があったかは分からないが、このころBlueGeneの設計が大きく変わったようである。

|

|

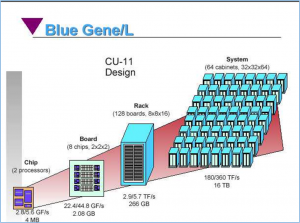

IBMはいろんなところに売り込んでいるらしく、ニュースが流れていた。8月には、ORNLとBlueGeneを使ったヒトたんぱく質の分子構造解析研究など生物学分野での共同研究開発に合意した、と伝えられた。また、11月には、LLNLとBlueGene/Lを開発するという発表があった(図は2002年1月にIBMから発表されたもの)。これはこれまでのBlueGeneからは大きく変更されていた。チップ当たりわずか2 CPUでメモリはボード上に置く、しかも一方のCPUは通信専用ということであった。実際には両方を計算に使う方式も開発された。これはBlueGeneの本流なのか、それとも傍流なのか、この時点では分からなかった。LはLivermoreなのかLightなのか?とにかくこれでBlueGene計画はASCI計画と結合することになった。

3) IBM社(main frame OS)

IBM社は3月26日、main frame用の64ビットOS(z/OS)を週内に発売すると発表した。これは前年に発表したz/ArchitectureをサポートするeServerなどで稼働する。(HPCwire 2001/3/30)

4) IBM社(Grid)

2001年8月2日、IBM社はグリッドをインターネットの進化における次の決定的なステップとして位置づけ、全社を挙げて推進すると発表した。当時は何のことかよく分からなかったが、2002年のOGSA提案につながる動きであった。IBM社は、オランダの5大学を結ぶグリッドを構築したり、イギリスの全国グリッドのための地域センターの構築にも参加したりしている。

IBM社のサーバグループの技術戦略担当副社長のIrving Wladawsky-Bergerは、12月にNew York市で開催されたKennedy Information’s Consulting Summit 3.0において講演し、100人以上の主要な経営コンサルタントの前で、「グリッド・コンピューティングは産業とビジネスを全面的に変革するであろう。」と述べた。「グリッドは、応用ソフトウェア、データ、計算量などの計算資源の共有を可能にし、それによって様々なビジネス間の協力を予想できないレベルで推進する。」「インターネット技術とオープン標準に基づくさらに進んだ計算モデルが実現し、多くの企業が資源をプールし、固定したITコストを削減し、より強靭な自己管理インフラストラクチャを構築し、セキュアな仮想組織を創造するようになるであろう。」(HPCwire 2001/12/7)

|

|

5) Cray社(ビジネス)

2000年のところに書いたように、Tera社は2000年4月4日にSGI社のCray部門を買収し、Cray Inc.に社名を変更した。2000年12月29日には、SGI社への買収のための最後で3回目の$35.7Mの支払いを完了した。これでSGI社からのCray部門の買収は完全に完了した。また同社は約束手形の形で、2つの機関投資家から$12.5Mを調達した。同社は発行登録届出書の対象となる投資家に普通株式を発行し、その株式の購入価格を社債の元本と利息の返済に充当することに合意し、1株あたり平均価格$2.51で、合計1671094株の普通株式を交付することにより、$4.2Mの債権を返済した。

2001年を迎えてビジネスは上々であり、政府関係の顧客から総計$22.8Mの注文を受けていると発表した。2001年第1四半期には、T3Eを$21Mで設置し、2001年中ごろにはSV1を設置する。ただ出荷は遅れ気味であり、2000年第4四半期の総収入は$33.5-35.0Mであるが、$28Mのバックログを抱えている。(HPCwire 2001/1/5)

Cray User Groupは毎年ほぼ二回会議を開いてきたが、この年からは一回となった。2001年5月21日~25日には、カリフォルニア州Indian WellsにおいてCUG Summit 2001“Space Odyssey”を開催した。

6) Cray社(SV1ex、SV2)

Cray Inc.は2001年4月17日、最初のCray SV1exをARSC (Arctic Region Supercomputing Center)に設置すると発表した。これは$3Mの契約の一部であり、SV1(2000年9月に設置したChilkoot)のリプレースである。12月8日に設置が終了した。(HPCwire 2001/4/20)(HPCwire 2001/12/14)1月にはBioNumerik Pharmaceuticals社から32プロセッサのSV1を受注したと発表した(HPCwire 2001/1/12)7月には64プロセッサのSV1exをNAVOCEANO (Naval Oceanographic Office)から受注したと発表した。

国内のみならず、1月にはフランスの自動車会社Peugeot CitroÎn Automobiles SA (PSA)から2台のSV1(とJ90の更新)を受注したと発表した。これで世界の自動車業界は全体で8台のSV1を発注したことになる。(HPCwire 2001/1/19)

11月13日、Cray社は次期ベクトルコンピュータ(コード名SV2)の技術情報の一部を公表した。クロックは800 MHz、ベクトルパイプは8本で、プロセッサ当たり12.8 GFlopsとのことであった。我々をびっくりさせたのは、チップの冷却方法である。(ケースの外からでなく)チップに直接液体の冷媒を吹き付け、蒸発させることによって冷却するとのことである。チップの製造はIBM社に委託したという噂も流れていた。

|

|

7) Cray社(MTA-2)

マルチスレッド・アーキテクチャでは、CMOSで作ったMTA-2が12月初めて出荷された。出荷先は米国外ということ以外公表されなかったが、日本の独立行政法人電子航法研究所(国土交通省所管)に4プロセッサのシステムが出荷されていたことが判明した(写真は福井義成氏提供)。Cray社によると、さらに大きな40プロセッサのMTA-2システムを2002年の第1四半期にNorthrop Grumman系列のLogicon Inc.に$5.4Mで出荷する予定(HPCwire 2001/2/9)。これは結局Naval Research Laboratory(ワシントンDC)に設置され、2002年10月にテストを終了した。結局この2台しか売れなかった。

8) Cray社(Alpha)

2001年2月、Cray社はAlpha Linux Superclusterを発表した。T3EをCOTSにより再設計したという触れ込みで、高い実効性能と可用性を宣伝していた。(HPCwire 2001/2/2) 2002年11月にはDearborn(ミシガン州)のフォード社のデータセンタに192プロセッサのクラスタを設置したと発表しており、この製品と思われる。他の販売実績は不明である。

9) Cray社(Sun FireのOEM)

3月29日、Sun Microsystems社とCray社はOEMについて合意し、Cray社は、Sun Microsystems社のSun Fire 6800サーバをCray MTA-2やCray SV2のI/Oサーバとして商品化し販売することになった。(HPCwire 2001/3/30)

|

|

10) Sun Microsystems社(SUPerG、SPARC III、Sun Fire 15000)

Starfireの国際的なユーザ会であるSUPerG: Sun Users Performance Groupが、今年は2001年4月9日~12日に六本木のANAホテルで開催された。部分的に参加した。初日には、8件のBoFが2並列で行われた。10日の歓迎ディナーは八芳園(白金台)で行われた。

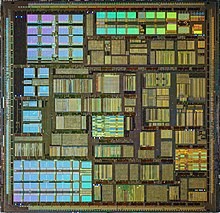

UltraSPARC IIIは、1997年のMicroprocessor Forumで発表され、1999年に登場の予定であったが、実際に発売されたのは2001年である。これはin-order superscalar microprocessorで、サイクル当たり最大4命令フェッチできる。クロックは600~900 MHxである。(HPCwire 2001/12/7) 写真はA prototype UltraSPARC III die(Wikipediaから)。

2001年9月26日、Sun Microsystems社は長く待たれていたSun Fire 15000(コード名StarCat)を発表した。日本では、10月4日記者発表、翌日のERC (Education and Research Conference)で一般に披露された。これに先立つ7月ごろ用賀のビルにあるから見に来いという連絡をいただいたが、都合がつかなかった。これはStarfire E10000の後継機で、プロセッサは900 MHz銅配線のUltraSPARC III+である。L1キャッシュはチップ上にあり、命令32 KB、データ64 KB、L2キャッシュは外付けで8 MB。最大106個のCPUを搭載できる。共有メモリは最大576 GB搭載可能。相互接続は150 MB/sの「Sun Fireplane インターコネクト」で、冗長構成クロスバーインターコネクト。動的再構成を用いて最大18のdomainsに分割できる。OSはSolaris 8である。(HPCwire 2001/9/28)

2001年10月1日、Solaris 9のベータ版(Sparc版とIntel版)が公開された。正式なリリースは、Sparc版が2002年5月28日、x86版が2003年2月6日。

同社は4月25日、経費節減のため7月の第1週に全営業所や工場の活動を停止すると発表した。この週は同社の新年度の始まりであり、7月4日の独立記念日を含めて通常4日の休みであるが、これを1週間に広げるものである。経営は大丈夫か?(HPCwire 2001/4/25 News Flash)

多くの企業がLinuxに力を入れているのに対し、Sun Microsystems社は比較的冷淡で、SolarisとSparcアーキテクチャに凝り固まっているという観測であった。(HPCwire 2001/8/31)

11) Sun Microsystems社(対Microsoft社Java訴訟)

Microsoft社とSun Microsystems社は、1997年10月からJavaをめぐって裁判を続けてきたが、2001年1月23日に和解が成立し、Microsoftは$20MをSun Microsystems社に支払うこととなった。両社はこれまで締結していたJava技術に関するライセンス契約を打ち切る。裁判所の裁定は以下の通り。

(a) Microsoft社は、自社製品にJava互換ロゴを使用しない

(b) Microsoft社は、Sun Microsystems社のJava技術を使った既存製品を、7年間に限り継続して出荷できる。それ以外、Microsoft社はJava技術を一切販売・配布できない。

両社とも、この結果は自社の勝利だと言明した。

12) Intel社(Itanium出荷)

2001年5月29日、やっとItanium(コード名Merced)が出荷された。180nmプロセスで製造され、クロックは733~800MHz。1994年にIntel社とHP (Hewlett-Packard)社がIA64の共同開発を発表し、当初は1998年にサンプル出荷、1999年に量産の予定であった。その後、1999年にサンプル出荷、2000年に量産に変わったが、それも実現しなかった。1999年10月5日にSan Joseで開催されたMicroprocessor Forumでその詳細を明らかにするとともに、Itaniumという正式名称を発表した。本当はこのころ出荷している予定であった。

2001年4月26日、Intel社とUnisys社はニューヨークで、UnisysのES7000サーバにおいて初のItaniumのデモを行った。IBM、HP、Dellなど他社も2~16個搭載したコンピュータを発売する予定とのことであった。Itaniumの登場に先立ち、5月27日、Petium IIIおよびCeleronの価格は38%値下げされた。(HPCwire 2001/5/25) でも、本当にPentiumからItaniumに切り替わるのであろうか。残念ながら、初代ItaniumのMercedは、1999年なら最高速であったが、2001年ではPentium IIIにも及ばなかった。長く待たされたCPUであったが性能は満足できるものではなかった。原因は180nmのテクノロジを用いたのでダイサイズが300mm2になってしまい、配線遅延の問題が生じたこと、コンパイラの最適化が不十分なこと、パスに電気的問題があったことなどが指摘されている。Mercedの失敗については、大原氏の記事「CPU黒歴史 64bit CPU時代の主流になり損ねたMerced」に詳しい。

2001年8月27日~30日、米San Joseで開催されたIntel Developer Forum Fall 2001において、IntelのGabi Singer副社長は「今後IA-64プロセッサは1年毎に世代交代していく」と述べロードマップを提示した。早くも次のMckinleyに注目が集まった。

なお2019年1月には最終製品となったItanium 9700シリーズの製造が終了し、2021年7月29日に出荷も完了する。LinuxもLinux 6.7からはIA-64のサポートを廃止する。(PC Watch 2023/11/6)

13) Intel社(x86)

IA32 (x86)では、2001年3月までに1.3 GHzのPentium 4 や下位の800 MHzのCeleronを出荷することが発表された(HPCwire 2001/1/5)。この800 MHzのCeleronは初めて100 MHzのfront side busを搭載し、66 MHz busの766 MHz Celeronと比べて20%高性能であり、画期的な低価格のPCとなる(HPCwire 2001/1/5)。10月2日には、AMDに対抗して1.2 GHzのCeleronを発売した(HPCwire 2001/10/5)。

Pentium 4については2 GHzのチップを8月27日に発売を開始したと発表した (HPCwire 2001/8/31) 。0.13μmテクノロジにより、来年末までには3 GHzのPentium 4を実現すると述べたが、これは第2世代のコード名Northwoodで実現する。

Intel社は3月20日、最後のPentium III-baseのXeonを発売した。これは、900 MHzで稼働し、L2キャッシュは2 MBもある。ところがこのプロセッサに欠陥があることが発見され4月半ばに出荷を停止したと、7月10日に発表した。製造工程を見直し、8月半ばに販売を再開する。(HPCwire 2001/7/13)

Pentium 4-baseの新しいXeon(コード名Foster)はクロック1.4 GHzで、第2四半期に出荷されると発表した(HPCwire 2001/3/23) 2001年3月、Pentium 4に対応するXeonチップの出荷がパッケージの問題で遅れていることが報じられた。実際には2.0 GHzのXeonは9月に発売された (HPCwire 2001/9/28) 。

14) Intel社(テクノロジ)

Intel社は、2001年3月15日、EUV (Etreme Ultraviolet) lithographyに使うフォトマスクを開発し、70 nmレベルのチップを製造することが可能になったと発表した。この技術により、将来10 GHz以上のクロックで走るチップが実現すると期待される。6月には2007年までに20 nmのチップが製造され、20 GHzで走ることが期待されると発表した。(HPCwire 2001/3/16) 実際には、電力の制限からクロックは5 GHzを超えることはできなかった。IBM社も2年以内に100 GHzのシリコントランジスタを開発すると発表した(HPCwire 2001/6/24)。

Intel社執行副社長のPaul Otelliniは、8月27日~30日にSan Joseで開催されたIDF Fall 2001の基調講演において、「いかにして1 MHzでも多くのクロック周波数を提供するか,という時代は過去のものだ。これからは,より良いコンピューティング体験を提供するかが重要になる」と宣言した。(ITmedia 2001/8/29)

Intel社は1996年11月Rambus社と開発およびライセンス契約を結び、RDRAMの開発を進めてきたが、2001年から徐々にRambus社への支援を打ち切り始めた(HPCwire 2001/7/27)。

15) Intel社(コンパイラ)

Intel社は2001年8月23日(米国時間)に、コンパイラ製品の“Intel C++ Compiler for Linux”と“Intel Fortran Compiler for Linux”の5.0版を発表した。これらはプログラムをPentium 4またはIntaniumのためのコードを作成する。発売開始は9月。

16) Intel社(Gordon Moore辞任)

Intel社の創立者の一人であるGordon E. Moore(72歳)は2001年5月24日、取締役を辞すると発表した。議決権のない名誉取締役および名誉会長として社に留まる。

Gordon Moore氏は、2023年3月24日、94歳で亡くなられる。

17) Compaq社(Alpha部門のIntelへの売却)

Intel社およびCompaq社は、2001年6月25日に以下の発表を行った。

(a) Compaq社は、自社のAlpha chipの製造ラインをフェーズアウトし、Alpha technologyのライセンス、toolを含めてIntelに売り渡す。

(b) “Tru64 UNIX”、“Open VMS”、Himalaya向け “NonStop Kernel”の各OSおよび開発ツールをItaniumプロセサに移植する。

(c) 全ての Highend Server Production (Alpha ベース) を 2004 年までにIntel Itanium ベースへシフトする。

(d) Compaq は、Hardware Company から Business Service Company へ体質を変える。

すなわち、Intel社はAlpha部門を全面買収し、Alphaは開発中のEV7で終わりということになった。Alphaの技術者はいろんな会社に散ったが、Intelのみならず、AMDやIBMでも活躍したようである。(HPCwire 2001/6/29)

18) AMD社(Athlon)

AMD社は3月22日、新しい1.3 GHzおよび1.33 GHzのデスクトップ用のAthlonを発表した。これらはCompaq Computer社およびHewlett-Packard社のPCに搭載される。同時に、2000年第4四半期に予定されていた高性能のAthlon(コード名Palomino)と、廉価版のDuronについてはさらに遅れると発表した。(HPCwire 2001/3/23) 6月7日にはdual processor対応のAthlon MP(コード名Palomino)の1 GHz版と1.2 GHz版が発売された。Tyan Computer社は、これを2基搭載しDDRメモリをつけたボードをサーバやWS用として発売した。(HPCwire 2001/6/8)

10月9 日、AMDは第3世代に当たる1.53 GHzのAthlon XP(コード名Palomino)を発表した。Pentium 4対抗のプロセッサである。Compaq社、富士通、日本電気などのPCメーカはAthlon XPを搭載した商品を登場させるものと思われる。(HPCwire 2001/10/12)

19) AMD社(Duron)

DuronプロセッサはAthlonからL2キャッシュを削減した廉価版であるが、8月24日Morganコアを採用した第2世代のDuronが1 GHz以上を実現したと発表した。この世代からは3DNow! Professionalに対応している。ラインアップは0.9~1.3 GHz、L1キャッシュはデータと命令が各64 KB、L2キャッシュは64 KB。(HPCwire 2001/8/24)

20) SGI社(Origin 3000、人事、SGI 750)

2001年4月6日、SGI社は512プロセッサのOrigin 3800をNASA Amesで稼働させたと発表した。同社は世界最大の共有メモリマシンであると強調した。

1999年に会長兼CEOとなったBob Bishopは、2001年5月1日に新しい人事を発表した。Hal Covertを社長に、Warren PrattをCOOに任命した。(HPCwire 2001/5/1)

2001年5月29日、SGI社はItaniumプロセッサを搭載した最初のシステムとしてSGI 750を発表した。OSはLinux、プロセッサは2個まででメモリは最大16 GB。

それにも係わらずSGI社は8月、MIPSのRシリーズプロセッサと(独自のUNIXである)IRIX OSを搭載するサーバを自社の中核製品とする方針を決めた。従来はItaniumとLinux搭載するサーバに注力する方針を表明していたが、それでは他社と差別化が難しいことを理由に挙げている。

21) Hewlett-Packard社(Superdome)

同社は、昨年9月に発表したハイエンドUnixサーバであるHP 9000 Superdomeの出荷を開始したと発表した。(HPCwire 2001/1/5) 昨年のところに書いたように、これはPA-RISCプロセッサによるccNUMAクラスタであり、元を正せば1995年に買収したConvex社のExemplarの技術に由来するHP V-Classの新版と見ることもできる。Superdomeの登場により、11月のTop500ではHP社が台数で30%を占め、2位となった。このクラスでは、IBM社のp690 Regattaや、Sun Microsystems社のSun Fire 15000や、富士通のサーバなどが拮抗している。(HPCwire 2001/11/23)

9月3日深夜(英国時間)に発表されたCompaq社の買収については、「企業の終焉」のCompaqの項を参照。

22) MIPS Technologies社(R14000)

2001年7月、MIPS Technologies社はR14000を発表した。0.13μmプロセスで製造され、クロックは500 MHz。2002年2月には改良版R14000Aを発表した。日本電気が0.13μmプロセスで製造し、周波数は600 MHz。

23) Transmeta社(Crusoe TM5400/5600)

同社は昨年1月19日にCrusoe TM5400/5600を大々的に発表し、11月7日に発売されたが、これを搭載した省電力のPCやLaptopを発売するベンチャーがいくつか始まった。RLX Technologies社、Rebel.com社や他の2社である。PCだけでなくWeb serverに進出する動きもある。(HPCwire 2001/1/26)

24) Microsoft社(新会長)

SGI社の会長を辞任したRick Belluzzo(47歳)は、1999年からMicrosoft社に所属していたが、2001年2月7日、新会長およびCOOに指名された。これまでCOOであったBob Herbold(58)は引退する。(HPCwire 2001/2/16)

25) Microsoft社(分割訴訟)

Microsoft社は1998年5月、アメリカ司法省と19の州から、独占的立場を悪用して消費者の利益を侵したと訴えられていた。2000年4月3日に連邦地裁で敗訴し、同社がSherman反トラスト法に違反して、自分のWebブラウザをWindows OSと結合して、Netscape社などの製品を排除したとの判定を受けた。さらに6月7日には、連邦地裁から同社をOS部門とアプリケーション部門とに分割せよとの命令が出た。

分割命令について、Microsoft社は直ちにUnited States Court of Appeals for the Federal Circuit(連邦巡回区控訴裁判所、日本の高等裁判所にあたる控訴裁判所の一つで、特許、商標、関税、政府との契約など特定の問題だけを扱う)に控訴した。2001年6月28日には、控訴裁判所がこの判決を差し戻した。控訴裁判所は、Microsoft社が反トラスト法に違反しているという(地裁の)判断を支持するが、分割などその対応については別の判事が決定すべきであると結論した。また控訴裁判所は、「連邦地裁のThomas Penfield Jackson判事の言動が中立性を疑わせるもので不適切であった」と7対0で判断した。(HPCwire 2001/6/24)

Microsoft社は早速7月11日に、今後PC製造者にWindows OSの搭載に関して、IE(Internet Explorer)をStart menuの項目やアイコンから除いてもよいなど、より柔軟性を与えると発表した。(HPCwire 2001/7/13)

9月になって、司法省は、Microsoft社を分割する必要はなく、2000年6月の判決で課されたような行動制限を受け入れればよい、との見解を示した(HPCwire 2001/9/7)。

Microsoft社は控訴裁判所の判決を不服として連邦最高裁判所にこれを撤回するよう求めていたが、連邦最高裁判所は10月9日にコメントなしにこれを却下した。同社はこの判断に失望したと意見を表明した。同社のNasdaqでの株価はこの日$3.48(6%)下落した。(HPCwire 2001/10/12)

同年11月2日、司法省のPeter KaplanはMicrosoft社との3年にわたる反トラスト法訴訟の最終合意に到達したと発表した。(ITPro 2001/11/3) この合意は、ワシントンDCの連邦裁判所に提出され承認される必要がある。ただしこの合意は司法省だけとの合意で、同時にMicrosoft社を訴えていた18の州は入っていない。アイオワ州のTom Miller司法長官は、合意事項を検討する時間が必要と述べた。専門家は、州が追加の措置を要求する可能性は低いと見ている。(HPCwire 2001/11/9) さらに和解案の修正を経て、2002年11月に連邦地裁が両者の和解案を承認する。

26) Microsoft社(NT 4.0 SP 7、NT 4.0 Server、Windows 2000、Windows XP、Xbox)

2001年4月19日、Windows NT 4 Service Pack 7の開発が正式に中止された。SP 7は本来2000年夏に発売が予定されたが、2001年第1四半期に延期されていた。Microsoft社は「われわれはSP 7は必要ないとの結論に達した。SP 7は登場しないであろう。」と述べた。

また同社は、1966年7月にリリースしたWindow NT 4.0 Serverについて2003年7月に販売を停止すると2001年12月に発表した。それ以降は無料のサポートも終了する。Windows 2000 Serverに移行する。(HPCwire 2001/12/14)

Windows 2000のリリースは、製造工程向けには1999年12月15日、一般向けには2000年2月18日であった。主として業務用として位置づけられていたが、採用は予想より遅く、市場での実装は伸び悩んでいた。Giga Information Groupの分析によると、Windows 2000のProfessional EditionおよびServer Editionは、ハードウェア管理については大きく改良されているにも関わらず、導入のコスト、ビジネス上の利点、起こりうる危険について、企業はまだ十分検討していない。(HPCwire 2001/6/8)

8月、さるハッカーが、8月12日から6日間、Windows 2000のセキュリティホールからMicrosoft社の社内ネットワークに侵入し、数百台のコンピュータにアクセスできたと発表した。Microsoft社はコメントを拒否したが、侵入を調査した専門家は、同社への侵入は蓋然性が高いと指摘した。(HPCwire 2001/8/31)

2001年Windows XPが発売された。OEM版は10月25日、リテール版は11月16日。一般家庭向けのWindows 9x系をビジネス向けのWindows NT系に統合した製品である。同社は、1月和解合意に基づき、homeWindows XPにJava VMを標準搭載しないこととした。筆者も長く愛用していたが、2014年4月8日でサポートが終了したのでやむを得ず買い換えた。

また5月には、Itaniumをプラットフォームとする、サーバ用WindowsとWS用のWindows XPとを発表した(HPCwire 2001/5/25)。

また、2001年11月、Xboxをアメリカで発売した。日本では翌年2月22日に発売。CPUはMobile Celeron 733 MHz、グラフィックはNVIDIA製のGeGorce改良版など。

27) Microsoft社 vs. オープン・ソフトウェア

Microsoft社はかねてからUnixなどのオープン・ソフトウェアと鋭く競争しており、オープンなソフトなんて性能が悪く危険なので使い物にならないと主張していた (HPCwire 2001/5/4) Linuxの創始者Linus Torvaldsは直ちに反論した(HPCwire 2001/5/18)。ところが実は同社のソフトウェア製品にオープン・ソフトウェアの一部がこっそり使われているのではないかという批判があった。同社はそのような批判を常に否定してきたが、Wall Street Journalによると、同社のWindows関係のソフトウェア、特にTCP/IP関係やHotmailサーバに、FreeBSD Unixのソースコードの一部が使われていることを、2001年6月15日渋々認めた。(HPCwire 2001/6/18 News Flash)

ZDNetでPaul Festaが書いているところによると、世界中(ヨーロッパでもアジアでも南米でも)の政府が、商用のソフトウェアは特に必要である場合に限り、できるだけオープンなソフトウェアを使うべしとの法律を作っており、Microsoft社はそれを抑えようと躍起になっている。今のところアメリカ合衆国ではそのような動きはない。(HPCwire 2001/9/7)

28) Apple Computer社

2001年3月24日、AppleのMac OS X version 10.0(コード名Cheetah)が発売された。OS Xの初めての本格版であるが、まだ完成度は低かったそうである。9月25日にはversion 10.1をリリースした。

10月23日、同社はiPodを発表した。

29) AVAKI社(改名)

1998年6月創立のApplied Meta Computing社は、2001年6月にAVAKI Computing社に改名した。AVAKI 2.1 Software Gridを販売している。

30) COMDEX

1979年から毎年11月Las Vegasで開催されている展示会COMDEXの主催者は、1995年にThe Interface Groupからソフトバンク社に変更されたが、2001年にソフトバンク社はこれをKey3Media社(Ziff Davisのスピンオフだそうである)に売却した。Key3Media社は経営不振となり2003年2月に連邦破産法第11章の保護を申請した。2004年6月に2004年の展示会の中止が発表され、2003年が最終回となった。

31) DDN社(増資)

1998年創立のDDN(DataDirect Networks)社は、2001年10月、ClearLight Partners LLCとDigital Coast Venturesの2つのベンチャーキャピタルから合計$9.9Mの投資を受けた。

企業の創業

1) Wikipedia

2001年1月にLarry SangerとJimmy Donal “Jimbo” Walesによりプロジェクトが開始された。1月15日に英語版が発足。5月20日には、日本語版を含む13のWikipediaが開設された。2003年6月20日にはWikimedia財団(非営利組織)が設立され、Wikipedia等の運営を担当。

2) Lindows 社

2001年8月、San DiegoにおいてMichael RobertsonはLindows Inc.を設立した。これはMicrosoft Windowsと互換性を持ち、Windowsのアプリが動くようなLinux-baseのOSを開発するためである。このため、1993年以来LinuxプログラマーがWindowsのプログラムをLinux上で走らせるために開発してきたWineプロジェクトの成果を使おうとしたが、うまくいかなかった。その後方針を変え、Linuxとの互換性を重視し、使いやすいGUIを開発した。Lindows ver 1.0は2001年末に公開された。2001年12月に、Windowsと似ているとしてMicrosoft社から訴訟を起こされたが、2004年7月16日和解が成立し、Lindows社は$20Mを受け取る代わりに、社名と製品名をすべてLinpireと改称することになった。2008年7月2日にXandros社に買収された。

似たような試みは以前にもあり、Sun Microsystems社は1990年代中頃からWindowsプログラムをSolaris上で走らせるソフトウェアを開発するWabiプロジェクトを進めてきたが、1997年に中止した。

3) Key Research社(PathScale社の前身)

低価格の64 bit designに基づくLinux clusterを開発するためにTom McWilliamsらによって2001年Key Research社が設立された。2003年にPathScaleと社名を変更するとともに、当時登場したAMD Opteron用の高性能64 bitコンパイラ(EKOPath compiler)の開発を目標とするようになる。

McWilliamsらは1980年代にLLNLにおいてS1スーパーコンピュータの開発に係わっており、その技術によりこの会社を設立した。その後、2006年2月にQLogic社により、2007年8月にはSiCortex社により、2009年8月にはCray社により買収された。2012年3月、新しいPathScale社が設立されて、すべての知的財産を継承した。

4) Cluster File Systems社(Lustre file system)

2001年、Cluster File Systems Inc.はCarnegie Mellon大学にいたPeter J. Braamによって設立された。かれらは1999年から研究プロジェクトとして分散ファイルシステムLustre file systemを開発していた。LustreはASI Path Forwardプルジェクトの資金で開発された。LustreはLinuxとclusterの合成語である。

5) Cavium Networks社

2001年、Syed B. Ali と M. Raghib Hussainは、ArmベースやMIPSベースのプロセッサに特化したファブレスの半導体企業として、San JoseでCaviumNetworks社を創立した。初期は、ルータ、スイッチ、セキュリティ製品などのネットワーク装置を製造した。2007年5月にはNASDAQに上場した。2011年6月17日には社名をCavium社に変更した。2018年7月6日にはMarvell Technologies社に買収される。

6) OctigaBay Systems社

2001年にカナダのBritish Columbia州Vancouver都市圏のBurnabyにおいて、“639231 British Columbia Ltd.”がPaul Terryにより設立された。2002年にOctigaBay Systems社と社名変更され、OpteronとXilinxのFPGAを搭載した科学技術向けのHPCシステム12Kを開発する。2003年、Hewlett-Packard社のベテランSteven Joachimsが入社して話題になる(HPCwire 2003/9/26) 2004年2月25日、株式市場の閉店後、Cray社はOctigaBay Systemsを$115Mで買収し、Cray Canada社としたと発表する。

企業の終焉

1) Compaq社

Compaq Computer社は、業界第3位でありながら、1998年1月にDEC社を吸収して以来業績が低迷しており、買収されるのではないかという噂がかねてから流れていた。収益不振のCompaq社は新しいAlphaServer ES45システムを発表した。これは1 GHzのAlphaプロセッサを用い、OSとしてはTru64 UNIX、OpenVMS、Linuxが動く。

しかしついにその日はやって来た。New York Timesなどによると、2001年9月4日に業界2位のHewlett-Packerd社がCompaqを買収することが発表されるとのことであった。日本の4日12時にはまだ発表がなく、業界雀が騒いでいた。

その後の報道によると、米国時間3日深夜に買収が発表された。買収金額は$24.87B(ドル120円として、約3兆円)で、株式交換方式をとる。交換比率はCompaq株1株に対しHP株0.6325 株とのことで、2002年3月に完了する予定。これで業界1位のIBMに匹敵する会社ができると期待された。日本でも4日昼過ぎに、速報がテレビ、ラジオ、インターネットから洪水のようにあふれた。しかし皮肉にも1週間後の9.11同時多発テロにより、この巨大合併は一時忘れられた。

合併会社の経営陣はHPのCarleton S. Fiorina最高経営責任者(CEO)が会長兼CEOに、CompaqのMichael Capellas CEOが社長に就任した。10月3日、Fiorina CEOは、9.11の同時多発テロにもかかわらず、買収は順調に進んでいると述べた(HPCwire 2001/10/5)。創業者Hewlett家のWalter Hewlett取締役は、この合併に反対という意向を表明し注目された。HP社の5%の株式を保有し、この合併が議論される株主総会では反対票を投じる、と述べた。(HPCwire 2001/11/9) Hewlett Packard社の最大株主であるPackard家の財団も、12月14日、Compaqの買収に反対することを決定した。両創業家の反対を受け、Fiolinaの運命は、過半数を占めるプロのファンド・マネージャにかかって来た。さるアナリストは、「ワールドシリーズで最初から3連敗したようなものだが、まだ勝機はある」と語っている。(HPCwire 2001/12/14) 2002年3月の株主総会で合併が承認されるが、Walter Hewlett取締役はDelaware州裁判所に提訴する。2002年5月初旬に裁判所が訴えを退け、迷走の末の合併は完了する。

2001年11月頃のHPCwireには毎号、CompaqがTerascaleを供給したという勝利のコマーシャルが載っていた。白鳥の歌であろうか。

|

[ ] 72590 ) Terascale Delivered 6 TeraFLOPS system at Pittsburgh Supercomputing Center 5 TeraFLOPS system at (CEA) 3 TeraFLOPS ASCI Q system at Los Alamos 1.9 TeraFLOPS system at GeneProt 1.5 TeraFLOPS Cplant system at Sandia 1.5 TeraFLOPS system at (JAERI) 1.3 TeraFLOPS system at Celera Genomics |

2) Santa Cruz Operation社

1979年創業のソフトウェア会社Santa Cruz Operation (SCO)社は、種々のUnix OSを開発販売してきたが、Windows NTやLinuxとの競争が激化したため、5月6日、Server Software部門とPreofessional Services部門、およびUnixWareとOperServer技術をCaldera Systemsに売却し、自身をTarantella, Inc.に改名した。(HPCwire 2001/5/11)

3) 日本ゲートウェイ株式会社

1985年にアイオワ州で設立されたPCメーカのGateway社は、1995年9月に世界第2位のPC市場である日本に進出し「日本ゲートウェイ弐千株式会社」を設立、1999年に日本ゲートウェイ株式会社に社名変更した。2000年頃からITバブル崩壊による競争激化に伴い、世界的に事業を縮小することになり、2001年8月に日本などから撤退すると発表した。正式発表が事業停止の数日前で、顧客にも混乱を生じた。2004年に日本に再進出する。

次は2002年、地球シミュレータが驚異的な性能を出しTop500の首位を獲得する。Jack DongarraはNew York Timesに「これはComputenik(コンピュータ版のスプートニク)だ」と寄稿した。

|

|

|