新HPCの歩み(第204回)-2003年(g)-

|

GlobusWORLDやPRAGMAやCCGridなどグリッド関連の会議が増えて来た。第50回目となるISSCC 2003では記念イベントが企画された。4年に1度のICIAM 2003はオーストラリアのシドニー国際会議場で開催され、数学の産業への有用性が語られていたが、筆者にはあまり説得的ではなかった。 |

国際会議

1) GlobusWORLD (San Diego)

第1回のGlobusWORLD会議が、2003年1月13日~17日に米国San Diegoのthe Hilton San Diego Resortで開催され、25カ国から約450人が参加した。参加した中島研吾の参加報告のスライドが残っている。大学や政府機関の関係者が240人、産業界が150人とのことである。アメリカ以外の出席者は約100人。Globusによるグリッド利用が、科学技術だけでなく産業界にも広がっているとのことである。Ian Fosterは、グリッドの標準化とアーキテクチャ(OGSA)を強調した。

1995年にANL、Southern California大、Chicago大により始まったGlobus Projectは、2003年9月に参加メンバにEPCC (Edinburgh Parallel Computing Centre、1990年設立)とPDC (Swedish Center for Parallel Computers、1989年設立)を加えてGlobus Allianceに発展した。EPCCはデータベース統合サービスに、PDCはセキュリティ技術に協力する。Globus AllianceはさらにAsia-Pacific地域を含む全世界から参加を期待している。

2) PRAGMA(福岡、Melbourne、新竹)

2002年3月に始まったPRAGMA (The Pacific Rim Application and Grid Middleware Assembly)の第3回が、2003年1月23日~24日にthe Asia-Pacific Advanced Network Consortium Meetingに併設して福岡で開催された。主催は奈良先端科学技術大学院大学、大阪大学、Monash大学であった。組織委員長は関口智嗣(産総研)、副委員長はDavid Abramson (APAC)。

第4回のPRAGMAは2003年6月4日~5日に、ICCS2003に併設してオーストラリアのMelbourneで開催された。主催はMonash大学。組織委員長はDavid Abramson (APAC)、副委員長はFang-Pang Lin (NCHC)。

第5回のPRAGMAは、2003年10月22日~23日に、台湾の新竹(Hsinchu/Fushan)で開催された。主催はNCHC (National Center for High Performance Computing)。組織委員長はFang-Pang Lin (NCHC)、副委員長はKai Nan (CNIC, Computer Network Information Center, CAS)。

3) ISSCC 2003(San Francisco)

第50回目となるISSCC 2003 (2003 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、2003年2月10日~12日にSan Francisco Marriot Hotelにおいて開催された。既述のように、Intelの共同創始者で名誉会長のGordon Mooreが基調講演“No Exponential is Forever:But “Forever” can be Delayed!”(「指数的進歩は永遠に続くというものではないが、進歩はまだ続く」というような意味か?)を行った。(「世界の学界の動き」参照)50周年を記念したイベントが行われた。電子会議録は、IEEE Xploreに置かれている。

4) CGO-2003(San Francisco)

第1回のCGO 2003 (International Symposium on Code Generation and Optimization — with Special Emphasis on Feedback-Directed and Runtime Optimization)が2003年3月23日~26日にSan Franciscoのthe Hyatt at Fisherman’s Wharfで開催された。主催は、IEEE/CS TC-uARCHとACM SIGMICROである。ACM SIGPLANも後援。Fran Allen (IBM)の基調講演”Compilers and Computers: Partners in Performance”が行われた。2つのworkshopsと3つのtutorialsが企画された。

5) ISGC 2023(台北)

20年記念のISGC 2003 (International Symposium on Grids & Clouds)が2023年3月19日~24日に、台北のAcademia Sinicaで開催された。引き続き、3月27日~31日にHEPiX 2023 Spring Workshopが開催された。主要なテーマはデータグリッドであった。

|

|

6) CHEP 2003(UCSD)

第13回のCHEP 2003 (Conference on Computing in High Energy and Nuclear Physics)は、2003年3月24日~28日に、カリフォルニア州のLa JollaにあるUniversity of California, San Diegoで開催された。主催はUCSDとSLACである。参加者は414人、Plenay talksは26件、12のParallel sessionsで272件の講演が行われた。写真は会議のポスターである。

7) COOL Chips VI(横浜)

1998年から開催されているCOOL Chips(IEEE Symposium on Low-Power and High-Speed Chips)は第6回目のCOOL Chips VIを、2003年4月16日~18日に横浜情報文化センターで開催した。初日にはLectureがおこなわれた。基調講演・招待講演・パネル討論は以下の通り。

|

Keynote:” Ultra-low Power Computation and Communication enables Ambient Intelligence” |

Jan M. Rabaey (UCB) |

|

Invited:” Asynchronous Processors and On-Chip Interconnect” |

Steve Furber (The U. of Manchester) |

|

Keynote:” Rebirth of Japanese DRAM” |

Yukio Sakamoto (Elpida Memory) |

|

Invited:” Anticipation of Research and Business in Ultra Wideband (UWB) Wireless Systems” |

Ryuji Kohno (Yokohama National U.) |

|

Invited:”PipeRench: Energy Efficient Reconfigurable Computing with a Clean Computational Model” |

Herman Schmit (Carnegie Mellon University) |

|

Panel: What is the future COOL and High-performance architecture? |

Chair and Organizer: Hiroshi Nakamura (U. of Tokyo) |

8) IPDPS 2003(Nice)

第17回目のIPDPS 2003 (17th Annual International Parallel & Distributed Processing Symposium)は2003年4月22日~26日にフランスのNice Acropolis Convention Centerで開催された。主催はIEEE関係だと思われるが詳細は不明。ホストはINRIA, CNRS および Nice大学。会議録はCD-ROMでIEEEから出版されている。

9) CCGrid 2003(東京)

第3回目のCCGrid 2003 (The 3rd IEEE/ACM International Symposium on Cluster Computing and the Grid )は、2003年5月12日~15日に東京の都市センターホールで開催された。これは、IEEE Computer Society Task Force on Cluster Computer の主催により、国内外のクラスター・グリッド研究者、開発者、ユーザ300名をを一同に集め、クラスターとグリッドという2つの新しいパラダイムをめぐって、今後の研究と製品を推進する最新の技術革新や研究成果について発表および意見交換を行う国際シンポジウムであった。会議には以下の7つのWorkshopsが併設された。

|

Workshop |

主催者 |

|

Global and Peer-to-Peer Computing on Large Scale Distributed Systems |

Franck Cappello, Universit Paris Sud, Orsay Cedex France; Spyros Lalis, Institute of Computer Science, Greece |

|

GridDemo 2003 |

Peter Kacsuk, MTA SZTAKI and Univ. of Westminster; Rajkumar Buyya, Monash University, Melbourne, Australia |

|

DSM2003: Distributed Shared Memory on Clusters |

Laurent Lefevre, RESAM/INRIA, Lyon, France; Michael Schoettner, University of Ulm, Germany |

|

Agend based Cluster and Grid Computing |

Omer Rana, Cardiff University, Wales, UK; Sven Graupner, Internet and Computing Platforms Research Center, USA |

|

Parallel I/O in Cluster Computing and Computational Grids |

Jemal H. Abawajy, Carleton University, Otawa, USA |

|

Grids and Advanced Networks (GAN’03) |

Laurent Lefevre and Pascale Primet, RESAM/INRIA, Lyon, France; Craig Lee, the AeroSpace corp., California, USA |

|

-BioGrid’03 |

Chun-Hsi Huang, University of Connecticut, USA; Eugene Santos, University of Connecticut, USA |

10) ICCS 2003(Melbourne/St. Petersburg)

第3回目となるICCS 2003 (THE 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL SCIENCE)が2003年6月2日~4日に、オーストラリアのMelbourneとロシア連邦のSt. Petersburgの2カ所を会場に同時開催された。趣旨は数学やコンピュータ科学の研究者と、種々の応用分野の研究者とが一同に会し、学際計算科学を構築しようとことのようである。2カ所開催はこの回だけのようである。

27件のworkshops(10件がSt. Petersburg、17件がMelbourne)が併設された。

基調講演はDmitry K. Ofengeim and Alexander I. Zhmakin, “Industrial Challenges for Numerical Simulation of Crystal Grouth”など6件。会議録は、SpringerからLNCS 2657~2660として出版されている。

11) ISCA 2003(San Diego)

第30回となるISCA 2003 (30th International Symposium on Computer Architecture)は、2003年6月9日~11日にカリフォルニア州San Diegoで開催された。委員長はAllan Gottlieb (New York Univ./NEC Laboratories America)であった。FCRC 2003 (the Fourth Federated Computing Research Conference)との同時開催。電子版会議録はACM、IEEE、IEEE/CSに置かれている。

12) HPDC-12(Seattle)

12回目となるHPDC-12 (The Twelfth IEEE International Symposium on High-Performance Distributed Computing)は、2003年6月22日~24日にSeattleで開催された。GGF8(2003年6月24日~27日)との連続開催であった。22日午前にはtutorialsが行われた。

基調講演・招待講演は以下の通り。

|

Keynote |

A Blueprint for Introducing Disruptive Technology into the Internet |

Larry Peterson, Princeton/Intel |

|

Keynote |

Taking Stock of Grid Technologies – Accomplishments and Challenges |

Miron Livny, Wisconsin |

|

Invited |

Title Structured Data and the Grid: Access and Integration |

Malcolm Atkinson, Glasgow/Edinburgh |

|

Invited |

GEON: Cyberinfrastructure for the Geosciences |

Chaitan Baru, UCSD |

|

Invited |

Grid Services as Research Enabler |

Ian Foster, ANL |

|

Invited |

NEESGrid: Earthquake Engineering Meets the Grid |

Carl Kesselman |

|

Invited |

The EU DataGrid: Building and Operating a Large Scale Grid Infrastructure |

Erwin Laure, CERN |

会議録はIEEEから出版されている。

13) ICS’03(San Francisco)

ACM/SIGARCHが主催するICS’03 (17th International Conference on Supercomputing)は、2003年6月23日~26日にSan Francisco市内のCrowne Plaza Union Squareで開催された。組織委員長はUtpal Banerjee(Intel Corporation)、共同プログラム委員長はKyle A. Gallivan(Florida State University )とAntonio Gonzlez(Intel Labs & Univ. Politcnica de Catalunya )であった。21日には一日のワークショップが、22日にはチュートリアルが開催された。以下の基調講演が行われた。

|

Wireless Networks… What Does the Future Have in Store? |

Louis Christodoulides (Vodafone) |

|

Is There Anything Left to Learn About High Performance Processors? |

James E. Smith (Wisconsin大学) |

ProceedingはACMから発行されている。

14) ISC2003(Heidelberg)

2003年6月25日~27日にHeidelbergで開催されたISC2003については章を改めて記す。

15) WOMPAT 2003 (Toronto)

WOMPAT 2003 (Workshop on OpenMP Applications and Tools)が、6月26日~27日にカナダのTorontoで開催された。基調講演はManish Gupta (IBM T.J. Watson)。

16) CCP2003(延期)

IUPAPの下に実施される計算物理に関する国際会議CCP2003 (Conference on Computational Physics 2003)は中国の西安で7月に計画されていたが、SARSの蔓延により2004年5月に延期された。その時点で蔓延が収まらない場合は中止となる。2004年にはヨーロッパを中心とした会議CCP2004が9月にイタリア予定されており、計算物理の会議が2つ開催されることになる。

|

|

17) ICIAM 2003 (Sydney)

応用数理国際会議 (International Congress on Industrial and Applied Mathematics, ICIAM 2003) は、2003年7月5日~11日に7月7日から11日までオーストラリアのシドニー国際会議場で開催され、筆者も参加した。この会議は、米国のSIAM (Society for Industrial and Applied Mathematics)やJSIAM(日本応用数理学会)などの連合組織であるICIAMが主催し、4年毎に開かれている。今回1770人が参加し、26の招待講演のほか43もの分科会やミニシンポジウムがあり、原著講演が1692件もあるなどなかなか盛会であった。日本からも100人ほど参加したと思われる。会場は国際会議場だけでは足りず、徒歩10分ほどのところにあるシドニー工科大学の教室も使っていた。招待講演集“Applied Mathematics Entering the 21st Century: Invited Talks from the ICIAM 2003 Congress”がSIAMから出版されている。

筆者は、物理学、HPC、コンピュータ科学など様々な国際会議に参加したことがあるが、それぞれ独自の文化を持っておりやり方は全然違う。カルチャーショックを覚えることも多い。このシリーズは始めての参加であるが、4年毎の開催など数学の伝統に沿っているようである。コンピュータ関係だったら4年間隔の開催など考えられないであろう。GGFなど年3回である。

さてこの会議は International Congress on Industrial and Applied Mathematics という名称であるが、漠然とした印象として、”applied mathematics”はあるが、”industrial”という面が薄いなという感じがした。大きな会議であり、招待講演でさえ3並列で、分科会も多数あるのでなかなか全体像は掴めないが、多くの原著講演は産業への意味などほとんど論じないし、いくつかの招待講演では産業への有用性が語られていたが、筆者には何か産業界への「片想い」のように思われた。長期的な視点では何か寄与するところはあるであろうが、工業数学を看板にした会議としてはどうであろうか。また、全体的にコンピュータの技術に依存している割には、それへのアプローチが甘いなという感じがした。

マルチグリッド法を含む前処理付き反復解法関係のセッションはたくさんあり、それだけで終ってしまうほどである。分科会で興味を引いたものとしては、M. Gutknechtらの企画した新しい前処理のセッション、L. Trefethenが企画した擬スペクトル法のセッション、L. Stalsらの企画したマルチグリッド法のセッション、A. WathenとI. Duffの企画した拡大方程式系のセッションなどがある。

招待講演で印象に残ったのは、H. van der Vorstの反復法に関する講演と J. Demmelの高精度浮動小数演算に関する講演などである。Sidneyは2回目であるが、各国の参加者としゃべったり、日本ではあまり会わない日本人と議論したり、市内を観光したり、楽しい一週間を過ごせたのは大きな収穫であった。

|

|

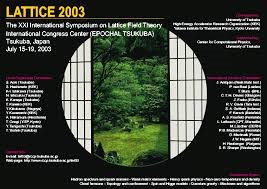

18) Lattice 2003 (つくば市)

第21回目となるInternational Symposium on Lattice Field Theory(通称Lattice 2003)は、2003年7月15日~19日につくば市のEpocal Tsukubaで開催された。1991年の第9回以来、日本では2回目である。筆者は参加しなかった。写真は会議のポスター。会議録は、Nuclear Physics B – Proceedings Supplements 129-130として出版されている。

19) First Annual Lustre User Group (Richmond)

LUG (The Lustre User Grou)はオープンソースのファイルシステムであるLoustre file systemの利用を促進するためにPNNL (Pacific Northwest National Laboratory)とLLNL (Lawrence Livermore National Laboratory)によって創立された。第1回のAnnual Meetingが7月29日~30日にワシントン州Richlandで開催された。(HPCwie 2003/5/23) これ以降毎年開催されている(Wikipedia: Lustre Conferences)

20) HOT CHIPS 15 (Stanford)

1989年から始まった高性能半導体の国際会議HOT CHIPSは15回目のHOT CHIPS 15 (2003)を、2003年8月17日~19日にStanford大学のMemorial Auditoriumで開催した。基調講演2件とパネル討論は以下の通り。

|

“The Whole Earth Simulator: World’s Fastest Supercomputer” |

Tadashi Watanabe (NEC) |

|

“Perspectives on the Future of Microelectronics for Military Systems” |

Robert F. Leheny (DARPA) |

|

Panel: Disasters I Have Been Involved With |

Moderator: Nick Tredennick |

21) Euro-Par 2003 (Klagenfurt)

第9回目となるEuro-Par 2003. Parallel Processing, 9th International Euro-Par Conferenceは、2003年8月26日~29日に、オーストリアのKlagenfurtで開催された。会議録は、Springer社のLNCS 2790として出版されている。

22) ParCo2003 (Dresden)

ParCo2003 (Parallel Computing 2003 Conference)は、Dresden工科大学で2003年9月2日~5日に開催された。会議録はElsevierから出版されている。この会議は第1回のBerlin (1983)以来、ヨーロッパを中心に開かれている。

23) EWOMP 2003 (Aachen)

EWOMP 2003 (Fifth European Workshop on OpenMP)は、2003年9月22日~26日にドイツのAachen大学で開催された。

24) EuroPVM-MPI 2003 (Venezia)

10回目となるEuroPVM-MPI 2003は、2003年9月29日~10月2日にイタリアのVeniceにおいて開催された。5件の招待講演、2件のチュートリアルが行われた。

|

招待講演 |

|

|

Messaging Systems: Parallel Computing the Internet and the Grid |

Geoffrey Fox |

|

Progress towards Petascale Virtual Machines |

Al Geist |

|

Future Developments in MPI |

William D. Gropp |

|

Programming High Performance Applications Using Components |

Thierry Priol |

|

ASSIST High-Performance Programming Environment: Application Experiences and Grid Evolution |

Marco Vanneschi |

|

チュートリアル |

|

|

High-Level Programming in MPI |

William D. Gropp, Ewing Lusk |

|

Programming Environments for Grids and Distributed Computing Systems |

Vaidy Sunderam |

Proceedingsは、“Recent Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface”のタイトルで、Springer社からLNCS 2840として出版されている。

25) ICPP 2003 (高雄)

第32回目となるICPP 2003 (32nd International Conference on Parallel Processing)は、2003年10月6日~9日に台湾の高雄で開催された。4年周期が一周して、またアジアでの開催となった。2件の基調講演が行われた。

|

From Sequential to Parallel: A Timeless Theme |

C. L. Liu, 國立清華大學 |

|

Towards Grid Based Intelligent Information Systems |

A. Min Tjoa, et al. |

電子版会議録は、IEEE XploreとIEEE/CSに置かれている。

26) ICPACE2003(香港)

International Conference on Parallel Algorithms and Computing Environments (ICPACE)が10月8日~11日に香港の中文大学(Chinese University of Hong Kong)で開催された。筆者は“The Multi-Grid Preconditioned Conjugate Gradient Methods”という講演を予定していたが、直前にぎっくり腰が悪くなりキャンセルした。中国復帰後の香港を見たかったが残念であった。

27) ISHPC-V (東京)

ISHPC-V (The 5th International Symposium on High Performance Computing)は、東京台場の東京ファッションタウンで、2003年10月20日~22日に開催された。参加者は136名。Jack Dongarraの基調講演が行われた。WOMPEI (International Workshop on OpenMP: Experiences and Implementation) 2003が併設して開催された。会議録はLNCS 2858, Springerとして発行されている。

28) WOMPEI 2003(東京)

WOMPEI 2003 (International Workshop on OpenMP: Experiences and Implementation)は、第5回ISHPC (International Symposium on High Performance Computing) 2003に併設して2003年10月20日~22日に東京台場の東京ファッションタウンで開催された。組織委員長は佐藤三久(筑波大)とEduard Ayguade (Technical University of Catalunya)。

29) SC2003 (Phoenix)

2003年11月17日~24日にPhoenixで開催されたSC2003については章を改めて記す。

30) Cluster2003(香港)

第5回目となるCluster 2003 (2003 IEEE International Conference on Cluster Computing)は、12月1日~4日に香港のSheraton Hong Kong Hotel & Towersで開催された。会議録はIEEEから出版されている。

31) HiPC 2003 (Hyderabad)

第10回目のHiPC 2003 (The 10th Annual International Conference on High Performance Computing)は、2003年12月17日~20日にインドのHyderabadのThe Taj Krishna で開催された。基調講演等は以下の通り。

|

Keynote: “Life’s Duplicities: Sex, Death & Valis” |

Bud Mishra (New York大学) |

|

Keynote: “High Performance Computing Challenges in the Environmental Sciences” |

Per Nyberg (Cray Inc.) |

|

Keynote: “Energy Aware Algorithm Design via Probabilistic Computing: From Algorithms and Models to Moore’s Law and Novel (Semiconductor) Devices” |

Krishna V. Palem (Georgia工科大) |

|

Keynote: “The High Performance Microprocessor in the Year 2013: What will it look like? What it won’t look like?” |

Yale Patt (Texas大学Austin) |

|

Keynote: “Standards Based High Performance Computing” |

David Scott (Intel) |

|

Keynote: “One Chip, One Server: How do we Exploit its Power?” |

Per Stenstrom (Chalmers大学, Sweden) |

|

Banquet speech |

Ketan Sampat (Intel India) |

投稿論文164件から48論文を採択した。

次はドイツのHeidelbergで開かれたISC2003について。筆者は出席しなかったが、地球シミュレータをめぐってホットな議論が行われた。

|

|

|