HPCの歩み50年(第86回)-2002年(b)-

現在まで毎年開催されているHPCSはHPC研究会発足10周年を記念してこの年に始められた。前年発足したPCクラスタコンソーシアムに続いて、グリッド協議会も発足した。JSPPではEntropia Inc.のAndrew Chien が基調講演を行った。情報処理学会の会誌『情報処理』では「知られざる計算機」が特集された。

日本の学界の動き

1) HPCS 2002

2002年 ハイパフォーマンスコンピューティングと計算科学シンポジウム (HPCS 2002)が、2002年1月22から23日につくば国際会議場(エポカルつくば)で開催された。これはHPC研究会発足10周年を記念して今回始められたもので、計算機システム側の研究者と、計算科学をはじめとする高性能計算機をユーザである研究者の間での研究発表・情報交換の場として企画されたものである。その後現在まで毎年開催されている。1997年にはHPCS’97が阿蘇で開かれたが、これはチュートリアルと招待講演だけの単発の企画であった。

このシンポジウムは、将来の産業・科学技術の発展に重要なハイパフォーマンスコンピューティング技術について、単なる計算機側とユーザ側という立場にどどまらず、双方向の議論・フィードバックにより、先進的な計算機システム・応用を生み出し、時代に即した新しい価値を持つ技術を育てることを狙いとした。投稿された論文の中から採択された19件の研究発表の他、次の2件の招待講演があった。

Philip Papadopoulos (SDSC), “Tera-scale Grid Project”

Robert J. Harrison (PNNL), “A multidisciplinary approach to computational chemistry”

2) Hokke 2002

第9回となるHokke 2002(「ハイパフォーマンスコンピューティ>ングとアーキテクチャの評価」に関する北海道ワークショップ)は、情報処理学会HPC研究会および計算機アーキテクチャ研究会の合同で、2002年3月7~8日、有珠山噴火(2000年3月31日)の跡も生々しい洞爺湖文化センターで開催された。観光客も少なく、町の一部は未だ泥流に覆われていた。

3) ISHPC 2002

4回目となるISHPC (International Symposium on High Performance Computing) 2002は、2002年5月15~17日に関西学研都市で開催された。WOMPEI (International Workshop on OpenMP: Experiences and Implementations) 2002が併設された。会議録はLNCS 2377, Springerとして発行されている。

4) JSPP2002

第14回目となるJSPP2002 (Joint Symposium on Parallel Processing)は、2002年5月29~31日つくば市のエポカルつくばで開催された。主催は、情報処理学会からは、計算機アーキテクチャ研究会、システムソフトウェアとオペレーティング・システム研究会 、アルゴリズム研究会 、プログラミング研究会、ハイパフォーマンスコンピューティング研究会 、電子情報通信学会からは、コンピュータシステム研究専門委員会、データ工学研究専門委員会 、フォールトトレラントシステム研究専門委員会である。

基調講演は、Andrew Chien (Entropia Inc., UCSD)“The Entropia Distributed Computing System: Architecture, Applications, and Performance”であった。チュートリアルは、山名 早人(早稲田大)「WWWサーチエンジンの最新技術動向 ~並列・分散処理の立場から見る~」、田中 良夫(産総研)「Globus Toolkit」、住元 真司(富士通研), 工藤知宏(産総研)「高速ネットワークとシステムソフトウェア」の3つが並列して行われた。懇親会はつくば山水亭。

5) SWoPP 2002

SWoPP湯布院2002(2002年並列/分散/協調処理に関する『湯布院』サマー・ワークショップ)は、2002年8月21日(水)~23日(金)に、湯布院ハイツを会場として開催された。主催は、情報処理学会の計算機アーキテクチャ研究会、システムソフトウェアとオペレーティングシステム研究会、ハイパフォーマンスコンピューティング研究会、プログラミング研究会、システム評価研究会で、これらの5研究会が並列/分散/協調処理を横断的なキーワードとして,研究会を同時・連続開催するとともに、電子情報通信学会 コンピュータシステム研究会,ディペンダブルコンピューティング研究会を同一会場にて連続・同時開催するものである。情報処理学会関係の研究会のプログラムはweb上にみつからなかった。

6) 数値解析シンポジウム

第31回数値解析シンポジウムは2002年6月12~14日、休暇村南伊豆において開催された。参加者は103名。

7) 数理解析研究所

京都大学では1969年から毎年数値解析関係の研究集会を行っている。2002年は、11月20~22日に「微分方程式の数値解法と線形計算」のテーマで開かれた。代表者は速水謙(国立情報学研)。講演内容は数理解析研究所講究録No. 1320に収録されている。

8) 未来開拓「計算科学」

学術振興会未来開拓「計算科学」の最後の国際シンポジウムとなる第5回計算科学シンポジウムは、2002年3月5~6日、東大弥生講堂一条ホールで開催された。

5プロジェクト中、1997年に発足した4プロジェクトは3月末で終了した。

9) グリッド協議会発足

グリッド協議会(コンソーシアム)が、2002年6月17日に設立総会および記念講演会を東京ダイヤモンドホテルで開催した。基調講演は、三浦謙一氏(富士通)「日本におけるグリッド関連技術の展望」とJeffrey Nick 氏(IBM)「Open Grid Services Architecture: Framework for commercial grids」であった。なおグリッド協議会は2015年3月25日に解散した。

10) APANワークショップ

11月27日、大手町サンケイプラザにおいてAPANワークショップが開催された。

11) PCクラスタコンソーシアム

前年発足したPCクラスタコンソーシアムは2002年3月22日「第一回PCクラスタシンポジウム」を日本科学未来館で開催した。午前中の基調講演は姫野龍太郎氏(理化学研究所)が「PCクラスタが変える流体力学 -野球のピッチングとバッティングを例に-」と題して、PCクラスタを用いた、野球の変化球のボールの現実的なシミュレーションについて講演した。午後には、PCクラスタコンソーシアム会長の石川裕氏(東京大学)により、「SCoreの紹介及び今後の開発」と題した講演が行われた。

12) つくばWAN

3月22日に、エポカルつくばで「第2回つくばWANシンポジウム」が開かれた。招待講演は岩崎洋一。また、筑波大は産総研と共同で、GRAPE-6を使った専用・汎用スーパーコンピュータの遠閣協調運用デモを行った。

13) 筑波大学計算物理学研究センター

設立10周年を記念するシンポジウム「計算科学の展望」が、2002年2月21~22日、筑波大学国際会議室で開催された。PCwebに報告が掲載されていた。横川三津夫(地球シミュレータ研究開発センター)が「地球シミュレータ開発の現状」と題して講演を行い、Top500に「当分抜かれないような記録で1位を目指す」と抱負を語った。松岡聡(東京工業大)は「グリッドの最新動向」と題してグリッドの概念に関して一通り説明したあと、実現に際しての技術的なポイントとして、「セキュリティの確保」「資源の名前の管理」「異なるOS、ハードウェアなどへの対処」を挙げ、なおかつ高性能であることが重要だとの見解を示した。

14) 筑波大学学術情報処理センター

6月3日に同センター主催のコンピュータワークショップが筑波大学国際会議場で開かれ、経緯は忘れたが筆者は「コンピュータはどうして速くなったか」という講演を行った。

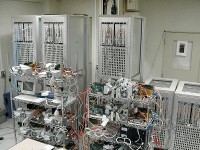

15) GRAPE

牧野淳一郎らは、学術振興会未来開拓「計算科学」の活動の一環として、GRAPE-6を2002年完成させした。チップ当たり31 GFlops、システム全体では64 TFlopsの理論性能を持つ。2000年2月にプロセッサボードができ、同年11月にはGordon Bell賞を受賞した。2001年7月32個のプロセッサを搭載したボードが完成し、1024チップを搭載したシステムを動かし、2001年のGordon Bell賞を受賞した。2002年3月には48プロセッサボードで1536チップシステムを、5月には64プロセッサボードで2048チップシステムを稼働させ、実効計算性能 29.5TFLOPS を達成してGordon Bell賞ファイナリストに選出されたが受賞は逃した。2003年には 33.4TFLOPS で三たびGordon Bell賞を受賞した。

16) 東京工業大学

2002年2月、東京工業大学学術国際情報センター(GSIC)は、800プロセサ構成の大規模PCサーバ・システムを導入すると発表した。使用するPCサーバは日本電気が2002年1月に製品化したExpress5800/BladeServerで、Pentium III(1.4GHz)を2個搭載している。OSはLinux。400台のPCサーバを学内の13カ所に分散して配置し、キャンパスグリッド基盤とするもので、PCサーバとしては国内最大級のシステムとなる。稼働開始は2002年3月末。

17) DNAコンピューティング

1996年から始まった未来開拓事業「分子コンピュータの理論と構築」(代表、萩谷昌己)の陶山明のグループは、DNA分子の計算反応操作を自動化するDNAコンピュータを開発し、6変数10節の3-SAT問題を解くことに成功し、このDNAコンピュータを基にDNA符号を用いた汎用のDNAチップを開発した。2002年1月28日、オリンパス光学は、陶山らとの共同研究に基づき、世界初の「遺伝子解析用DNAコンピュータ」を開発したと発表した。汎用計算機ではないが、DNAコンピュータがもう実用化したかとこのニュースに驚いた。

18) 情報処理学会

情報処理学会は、2002年2月号(Vol.43 No.2)の会誌『情報処理』で特集:知られざる計算機を掲載した。和田英一の「特集『知られざる計算機』の編集にあたって」に続いて、下記のコンピュータを取り上げている。

| 日立のHITAC 2010 | 高橋 茂・浦城恒雄 |

| VLIWコンピュータのパイオニア QA-1 | 富田眞治 |

| 神戸大LISPマシン,PROLOGマシン | 金田悠紀夫・瀧 和男・和田耕一 ・田村直之 |

| 筑波大 PACS | 星野 力 |

| 通研 ELIS | 日比野靖 |

| EVLISマシン | 安井 裕 |

| 数式処理計算機 FLATS | 相馬 嵩 |

| FACOMα | 林 弘 |

| SIGMA-1:データフロースーパーコンピュータ | 平木 敬 |

| 並列推論マシン PIE | 田中英彦 |

| 電総研 EM-4 | 坂井修一 |

| SIMD型並列計算機 SM-1 | 湯浅太一 |

どういう選択基準か知らないが、LISP machines が多いのが目立つ。

19) 放送大学「複雑システム科学」

放送大学に移られた杉本大一郎先生の依頼により、同大学大学院の講義「複雑システム科学」のうち2駒を担当することになり、シミュレーションの一般原理みたいなことを話した。同じものであるが、前期と後期はもちろん、夏の集中講義にも流れ、4年間続いたので、いろんな人から「見た」と言われた。チャンネルを回しているうちにちらっと見つかるらしい。

20) 円周率

2002年12月6日、日立は、金田康正(東大)らのグループが、東大のSR8000/MPPの64ノードで円周率を1兆2400億桁まで計算し、1999年9月に金田らが出した2061億桁の記録を塗り替えたと発表した。多倍長アルゴリズムは初めて分割有理数化法を用いた。これは後保範、金田康正、高橋大介が開発した手法である。主計算には高野喜久雄の公式(1982年)を、検証計算にはシュテルマーの公式(1896年)を用いた。

21) 科学と宗教の対話

HPCとはあまり関係がないが、2002年には科学と宗教の関係でいろいろな活動に参加した。8月19~23日にはスペインのGranadaで国際学会ISSR (International Society of Science and Religion)の創立大会があり、旅費持ちで招かれたので出席した。会場はアルハンブラ宮殿に隣接するAlhambra Palace Hotelで、会議の一部としてイスラム教徒の科学者の案内で宮殿を見学した他、Cordobaのメスキータにも足を伸ばした。家内も同伴し、マドリッドやバルセロナでも少し楽しんだ。

2000年から参加してきたSSQ II (Science and Spiritual Quest II)の活動の一環として、東京で公開シンポジウム「科学とこころ-科学、価値観、知識の限界」を行うことになり、組織委員会の一員として働いた。10月18~19日に学習院大学の創立百周年記念会館で、同時通訳付きで開催した。キリスト教の立場から科学技術を論じる人はいくらでもいるが、仏教や神道の立場から「科学と宗教」について語れる論者を探すのに苦労した

すでに1998年からバチカンの教皇庁文化評議会の顧問を務めていることは述べたが、2002年3月14~16日に総会がローマで開かれ、参加した(第2回目)。また、10月14~17日にはアジア地区の会議が長崎純心大学で行われ、企画運営に協力した。

次回は日本の企業の動きとアジアの動き。富士通はベクトルコンピュータからの撤退を表明しPRIMEPOWER HPC2500を販売開始した。中国の聯想集団(Legend)は中国初の商用スーパーコンピュータDeepComp1800(深騰1800)を開発した。

(タイトル画像:GRAPE-6 画像提供:牧野 淳一郎氏)

|

|

|