HPCの歩み50年(第189回)-2011年(a)-

「京」コンピュータは大震災を乗り越え、整備途中の6月にTop500のトップを取った。11月には10 PFlopsを達成して再びトップをとり、Gordon Bell賞も獲得した。他方、強敵のIllinois大学NCSAのBlue Watersは、完成を目前にIBM社が手を引き、Cray社が後を継いだ。中国は、自製のCPUでペタスケールのコンピュータを開発した。

2011年(平成23年)の社会の動きとしては、1/1ブラジルで初の女性大統領、1/1エジプトでコプト正教会を狙った自爆テロ、1/8アリゾナ州でツーソン銃撃事件、Gabrielle Dee Giffords下院議員重体、1/9タイのタクシン派がバンコクで大規模集会、1/14菅第2次改造内閣発足、1/14チュニジアでジャスミン革命(アラブの春の始まり)、1/17 Apple社のSteve Jobsが病気療養のため休養すると発表、1/19ワシントンでオバマ大統領と胡錦涛国家主席が会談、1/21微信(Weixin)が中国でサービス開始、1/21韓国軍が、ソマリアの海賊に乗っ取られた韓国船から人質を全員救出、1/22宮崎県で高病原性鳥インフルエンザの疑い(その後各地で確認)、1/25エジプトで大規模反政府運動が発生、1/26新燃岳がマグマ噴火、1/28子ども手当法案を閣議決定、2/1ヨルダンで内閣総辞職、2/1エジプトのカイロとアレクサンドリアで「百万人の行進」、2/2株式会社林原が会社更生法の適用を申請、2/2 NASAが太陽系外惑星の候補1200個を発見と発表、2/3 ICANNが世界中のIPv4アドレスの在庫がなくなったと発表、2/3新日本製鉄と住友金属工業が2012年10月合併を発表、2/3大相撲八百長問題で、力士3名が八百長への関与を認める、2/11エジプトのムバラク大統領辞任、2/17リビアでカダフィ退陣要求デモ始まる(8/24にカダフィ退陣)、2/22ニュージーランド南島で大地震(M6.3)、日本人多数被害、2/25京都大学数学入試問題が試験中にYahoo!知恵袋に投稿される(28日、大学が被害届)、3/11東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)(M9.0)が発生、福島第一原子力発電所事故へ、3/12長野県北部地震(M6.7)、3/13東京電力は計画停電実施を発表、3/15静岡県東部地震(M6.4)、3/31 NHK BS hiやBS1/2が放送終了、3/31赤坂プリンスホテル閉館、解体まで避難所に、4/1 NHKの衛星放送BS1とBSプレミアムが放送開始、4/7東北地方で地震(M7.1)、4/11東北地方で地震(M6.8)、4/15 JPNICが日本のIPv4アドレスの在庫が尽きたことを発表、4/29東北新幹線全線運転再開、4/29英ウィリアム王子結婚式、5/2ウサマ・ビンラディンがアメリカの諜報機関により殺害される、5/6菅首相が浜岡原発について全ての原子炉の運転中止を要請、5/26-27第37回主要国首脳会議(フランスのドーヴィル)、6/19高速道路、土曜休日の上限1000円の実験サービスが終了、6/20堀江貴文、長野刑務所に収監、6/24小笠原諸島がユネスコの世界遺産(自然遺産)に登録される、6/26平泉の歴史的建造物群がユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録される、6/26-7/17ドイツでFIFA女子ワールドカップが開催され、日本が優勝(アジアで初)、7/5松本龍・復興対策担当大臣が被災地視察の言動で引責辞任、7/20中国の温州市鉄道衝突脱線事故、事故車両は地中に埋められた、7/24日本の地上アナログテレビが(被災地を除き)停波、アナログBSも停波、8/6イギリス各地で暴動、8/23リビアのカダフィ政権崩壊、8/26菅直人が退陣記者会見、8/29野田佳彦が民主党代表に選出、9/2野田内閣発足、9/17ニューヨークで“Occupy Wall Street”がデモ、10/5 Steve Jobs死去、10/15「オキュパイ・トウキョウ」決行、10/20リビアの反体制派、カダフィ大佐を殺害、10/22タイで大洪水、10/31ドル最安値($1=75.31円)、11/8オリンパス粉飾決算が発覚、11/8イタリアのベルルスコーニ首相辞任、11/21オウム真理教事件の全公判が逃亡者を除き終了、11/22東京地検、大王製紙会長を逮捕、11/27大阪市長に橋下徹、大阪府知事に松井一郎が当選、11/29米航空大手のAmerican航空の親会社AMRが連邦破産法第11章適用を申請、12/12 CERNがHiggs粒子の兆候が見えたと発表、12/17金正日総書記死去、12/31オウム真理教の平田信が丸の内警察署に出頭、など。流行語・話題語は「なでしこジャパン」「絆」「計画停電」「除染」「スマホ」「帰宅難民」「風評被害」など。

ノーベル物理学賞は、宇宙の加速膨張の発見により、Saul Perlmutter、Brian Schmidt、Adam Riessの3名に与えられた。ノーベル化学賞は、準結晶の発見によりDan Shechtmanに与えられた。

筆者は2011年3月末で工学院大学の定年(67歳)を迎えた。2010年度から神戸大学の企業牽引プロジェクトに協力してきたが、代表の賀谷信幸教授からプロジェクト専属の教授として4年間(プロジェクトの残期間)来ないかという話がありOKした。2010年12月10日の教授会で「特命教授」として採用することが決定され、家内ともども神戸に一時的に引っ越すことになった。勤務先はポートアイランドの神戸大学統合研究拠点で、理研AICS(計算科学研究機構)と道一本隔てたところである。「京」の門番(?)をするような形となった。

2011年の記事の予定は以下の通り。

|

(a) |

第189回 |

東日本大震災:最終講義、地球シミュレータ運用委員会、三浦謙一先生最終講義、帰宅、放射線レベルの観測、とにかく神戸へ、東京の後始末、本格的に神戸へ |

|

(b) |

第190回 |

「京」コンピュータ開発:同軸ケーブル、次世代スーパーコンピューティング・シンポジウム2010、1st AICS International Symposium、「HPCIフォーラム~「京」およびHPCIが拓く未来~」(中止)、次世代スーパーコンピュータ技術諮問委員会、「京」一部稼働開始、SPARC64 VIIIfxが受賞、NHK教育テレビ番組、世界一へ、中国の悔し涙、マスコミ報道、報道陣への披露、世界の反応、富士通株主総会 |

|

(c) |

第191回 |

「京」コンピュータ開発:駅名変更、計算科学技術推進室長交替、開発物語、SS研HPC Forum、理研サマースクール、一般公開、登録機関の決定、チームワーク・オブ・ザ・イヤー2011、10ペタフロップスを達成、マスコミの反応、再び仕分け、Top500/HPC Challenge、Gordon Bell賞、産業界にコスト負担、日本人は帰納的??、「なぜ世界一を目指さなければならないのか」、賠償請求 |

|

(d) |

第192回 |

「京」コンピュータ開発:戦略プログラム、戦略分野5、グランドチャレンジ、HPCI計画推進委員会、情報科学技術委員会、HPCIコンソーシアム、HPCI人材育成 |

|

(e) |

第193回 |

ポスト「京」コンピュータ開発:ブレーンストーミング、戦略的高性能計算システム開発に関するワークショップ、今後のHPC技術の研究開発の検討を行うワーキンググループ |

|

(f) |

第194回 |

ポスト「京」コンピュータ開発:「これからのスーパーコンピューティング技術の展開を考える」シンポジウム、2つの作業部会、アプリケーション作業部会、コンピュータアーキテクチャ・コンパイラ・システムソフトウェア作業部会、合同作業部会、新聞報道、HPC技術の高度化のための調査研究 |

|

(g) |

第195回 |

日本政府関係の動き:JST CREST「ポストペタ」、eサイエンス、日本学術会議、地球シミュレータ、原子力試験研究 日本の大学センター等:東京大学、京都大学、北海道大学、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点、KEKスーパーコンピュータの電力問題 |

|

(h) |

第196回 |

日本の学界の動き:筑波大学、FOCUSのスパコン歴史展示、神戸大学、神戸大学企業牽引、PCクラスタコンソーシアム、IPAB、新学術領域研究、岩波講座計算科学、応用物理学会、Winny事件無罪確定 |

|

(i) |

第197回 |

国内会議:HPCS2011、グリッド協議会、SACSIS 2011、SWoPP鹿児島2011、三好甫記念計算科学シンポジウム、IC2011、HOKKE-19、多倍長精度計算フォーラム |

|

(j) |

第198回 |

日本の企業の動き:日本電気、富士通、日立製作所、日本SGI社 標準化:Ruby、OGF (Open Grid Forum) |

|

(k) |

第199回 |

アメリカ政府の動き:America COMPETES Act、一般教書演説、NSF (XSEDE)、NCSA (Blue Waters)、TACC、ANL (Mira)、ORNL (Titan)、米国特許制度、New York州 |

|

(l) |

第200回 |

世界の学界の動き:円周率、OpenCFD Ltd. (OpenFOAM) 国際会議:ISSCC 2011、CGO 2011、IESP Meetings、Computing Frontier 2011、IPDPS 2011、CCGrid 2011、ICS |

|

(m) |

第201回 |

国際会議:Hot Chips 23、ICPP 2011、Cluster 2011、Teraflop Workshop ISC2011: 会議の概要、HPC in Asia Workshop、Top500(世界)、Top500(日本)、Green500 |

|

(n) |

第202回 |

HPC China 2011:済南について、自分の講演、『中国HPC的自主之路』、神威藍光見学 SC2011: はじめに、日本の寄与、Social Events、展示、企業展示、研究展示、Technical Papers |

|

(o) |

第203回 |

SC2011:基調講演(Jen-Hsun Huang)、HPC Challenge Awards、Gordon Bell賞、Blue Waters Panel、Exascale Panel、Top500(世界)、Top500(日本)、Green500 |

|

(p) |

第204回 |

アメリカ企業の動き:Cray社(XE6)、Cray (XK6)、IBM (POWER7)、IBM (Blue Gene)、Intel社 (roadmap)、Intel社(半導体)、Intel社 (x86)、Intel社 (Itanium)、Intel社 (MIC)、Intel社 (Federal)、AMD社(経営)、AMD社 (x86)、AMD (GPU)、IntelとAMDの新たな競争、AMD社(ARM) |

|

(q) |

第205回 |

アメリカ企業の動き:NVIDIA社(Project Denver)、NVIDIA社(Tegra)、NVIDIA社(Tesla)、NVIDIA社(GeForce)、NVIDIA社(Intel社との訴訟)、NVIDIA社(Steve Scott)、GPUには将来がない10の理由、Cavium社、Microsoft社 その他の企業:D-Wave Systems社 ヨーロッパの動き:EESI、CRESTA Project、Project Mont-Blanc、DEEP Project、DEISA PRACE Symposium 2011、HLRS、ARM社 |

|

(r) |

第206回 |

中国の動き:中国科学院(Godson)、国家スーパーコンピュータ天津センター、国家スーパーコンピュータ長沙センター、国家スーパーコンピュータ深圳センター、国家スーパーコンピュータ済南センター(神威藍光)、上海スーパーコンピュータセンター、清華大学地球シミュレータ、Inspur、China HPC TOP100、アメリカ政府の勧告 他のアジアの動き:韓国 ベンチャー企業の終焉:Transtech Parallel Systems社、Novell社、情報数理研究所 |

東日本大震災

奇しくも今日(2019年3月11日)は、東日本大震災の8周年である。多少個人的ではあるが、この話から始める。

1) 最終講義

上に書いたように、筆者は2010 年度限りで工学院大学を去るので、3月10日(木曜日)に最終講義と(工学院関係者だけの)懇親会を企画してくださった。後述の三浦謙一さんと違って、一日違いでなんと運のよかったことかと思う。懇親会は関係者だけのはずだったが、どこから聞きつけたかいろいろな方が来てくださった。感謝。

2) 地球シミュレータ運用委員会

3月11日(金)から第1回のAICS国際シンポジウムが神戸のAICSで開催されるが、たまたまその日に地球シミュレータ運用委員会があり、次年度の課題選定をするので行けなかった。最初、海洋研究開発機構東京事務所内で会議室が取れないというので、一時工学院大学(新宿)の28階の会議室を仮予約した。狭く窓もないので新橋の航空会館2階の会議室に代え、10時から17時の予定で開催した。もし、工学院大学の28階で開催していたらどうなったかと思うとぞっとする。

|

|

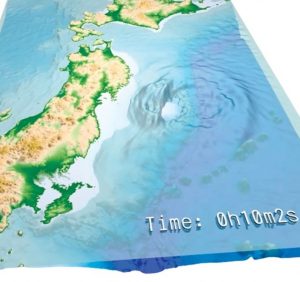

| 図は古村孝志氏らによる東北地方太平洋沖地震の 地震動と津波の伝搬の再現シミュレーション (『神戸っ子』2012年2月号から)。 (画像提供: 東京大学地震研究所古村孝志氏・ 弘前大学理工学部前田拓人氏) |

|

会議も佳境に入った14時46分、東北地方太平洋沖地震が起こった。都心部は最大震度5強であり、建物全体がゴジラにでもゆすられるような感じであったが、低層階であり、周りに家具もなく、天井の蛍光灯も落ちていなかったので、そのまましばし様子を見た。停電もなかったので、長い揺れが収まったところで会議を続けた。「ちょうど、地震のシミュレーションの課題を審査しているときに地震が起こった」というと話としては面白いが、実際には少しずれていた。その後も何度か余震があり、そのたびに身構えたが、15時過ぎまでに、とにかく選定課題とコメントを決定した。

外は、道路や公園に避難する人々が群れをなしていた。

3) 三浦謙一先生最終講義

続いて国立情報学研究所で三浦謙一氏の最終講義に行く予定であった。階段を下りて外に出た。もちろん、地下鉄や電車は止まっていたので、ボチボチ歩いて一橋の国立情報学研究所に向かった。内堀に沿って3km程度であろう。携帯電話はつながらなかったが、メールは発信できたので、とりあえず家内に無事を知らせた。

|

|

情報学研究所の守衛に「三浦先生の最終講義はやってますか?」と聞くと、「12階でやってますが、エレベータが止まっているので歩いて上ってください」とのこと。しようがない。ヨタヨタ上っていくと、所員や早めに来た人などが参加していた。後半だけは聞くことができた。写真は、本誌2018年8月掲載の「【わがスパコン人生】第4回 三浦謙一」から。終わったときにはエレベータは回復していた。もちろん、懇親会は中止。

交通網がマヒしているので、帰ることはできない。三浦さんを囲んで何人かで向かいの学士会館の食堂に行ってみると営業をしており、まずは腹ごしらえをした。「どうしようか」と思っていると、三浦さんが「うちに来ないか」と誘ってくださったので、ご厚意に甘えて三浦さんの研究室で一夜を明かすことにした。電気、暖房、ソファ、テレビ、固定電話、携帯の充電器、水道、トイレが完備なので、実に快適である。研究所からは備蓄の乾パンも配られた。

一緒に夜を明かしたのは、筑波大学のI氏と、文部省情報科学技術推進室で、ITBLやNAREGIの立ち上げに携わった古西真(ふるにし・まこと)元情報科学技術研究企画官であった。福島第一原子力発電所の原子炉は、午後3時37分に1号機が全交流電源喪失となり、国は午後7時3分、原子力緊急事態宣言を発令した。これがテレビで伝えられると、古西氏は、かつて原子力関係の部署にいたことがあるそうで、「これはルールに従って発表しているだけで、実際は大したことにはならない」と解説してくれたが、もちろんそれどころではなかった。

外をみると、帰宅難民が行列して都外に向かって歩いていた。夜中、多数の車が走っていた。宵のうちは都心に向かう車が多く、夜半は都外に向かう車が多かった。

後から聞いた話であるが、工学院大学新宿校舎では、1階と地階を開放して、帰宅難民千名弱を収容したとのことである。かねてからの訓練と備蓄が役立った。毎年の訓練では、1階ではけが人を収容して、応急処置とトリアージを行うことになっていたが、今回はその必要はなかったようだ。本当は学部長として、駆け付けてお手伝いすべきところであった。

4) 帰宅

翌土曜日、交通が少しずつ動き出した。地下鉄で上野に向かったが、1駅手前の上野広小路で止まってしまったので、あとは歩いた。常磐線は取手までしか動いていず、取手からは国道6号を北に歩き、南に向かう家内の車とどうにか出会うことができた。皆、同じことを考えるので、国道は猛烈な混雑であった。

牛久の自宅は、地盤の固いところにあり、鉄骨プレファブなので、躯体や屋根は大丈夫であった。近くの贅沢な木造の日本家屋は、軒並み屋根瓦が落ちていた。ただ、わが家の中はめちゃくちゃで、倒れた本棚を元に戻すのが大変であった。可動式の書架は溝が壊れてしまった。食器は崩れたものの、棚の中にとどまり、ほとんど壊れなかった。電気ガスは来ていたが、断水中で、貯めてあった風呂の水が役立った。近くの公民館で水が配られていた。

翌日13日(日)の朝から、防災スピーカで通水が始まることが告げられたが、まともに出たのは夜中になってからであった。でも1週間断水したつくば市などと比べるとかなり回復が早かった。

5) 放射線レベルの観測

つくば市の北の方にあるKEK(高エネルギー加速器研究機構)で、福島からのものとみられる放射線レベルの上昇が見られた。KEKのページでは、「測定された数値は15日午前3時52分、午前6時、午前8時40分に0.3~1.3マイクロシーベルト毎時まで上昇しております。これは自然放射線と比べると最大で約10倍ですが、健康に影響のあるレベルではありません。このうち1.3マイクロシーベルト毎時の測定は時間的推移から見て、 東海村の原子力科学研究所における5マイクロシーベルト毎時測定時の影響がつくばでも観測されたものと見られます。」とあった。つくば市南部の産総研でも昼間は1時間おきに測定し、webで公開していた。筑波大学でもプラズマセンターで測定していたそうである。つくばの研究者は、これらのデータを見て一喜一憂していた。ただ、報道では、時間被曝量μSV/hourと、ある期間の総被曝量mSVが区別されずに発表され、誤解を振りまいていた。

6) とにかく神戸へ

2月中に神戸のアパートを決め、3月17日(木)に契約することになっていた。そこで家内と16日(水)に神戸に向かった。常磐線はまだ上野・取手間だけの運行なので、取手まではタクシーを使った。神戸のホテルで一泊したが、地元の人からは、「関東から逃げてこられたのですか?」と聞かれた。われわれは難民か?当時、原発からの放射能が関東一円にも広がっていることが報じられていた。

ベッドも届いたので、百円ショップで当座のものをそろえて、着の身着のままで(というほどでもないが)神戸の生活を始めた。

7) 東京の後始末

工学院大学の卒業式が19日(土)にあったので、筆者は関東に舞い戻った。研究室の学生は無事であったが、家族が茨城県北部に住んでいて、実家のインフラの回復が遅れているという大学院生がいた。幸い、このころ常磐線は土浦まで開通していた。

牛久に戻ってみると、駅前のスーパーはすごい混雑で、人々がものに憑かれたように商品に群がっていた。コメもパンも食料品もトイレットペーパーも朝はたくさんあるが、午後にはなくなってしまう。ガソリンの給油も大行列であった。

その後、大学の荷物の荷造りなどを行った。というか、書籍を分類して机の上に積んでおいたのだが、それが地震で落下してぐちゃぐちゃになってしまった。どうにか荷物はできたのだが、東北への支援物資輸送にトラックを振り向けているので、トラックが不足しているそうで、運送屋を探すのに苦労した。4月1日からは後任の田中輝雄氏が着任するので、それまでに空ける必要がある。どうしようかと思ったが、神戸の配達は数日後でよい、という条件で、3月31日に荷物を取りに来てくれた。

8) 本格的に神戸へ

3月31日(木)に退職教職員の送別会があり、その足で神戸に向かった。4月1日からは神戸大学に出勤である。自宅の引っ越しは5月の連休になってしまった。それでも、最低限必要なものを送っただけなので、震災の本当の後始末はまだやっていない。牛久の旧宅には、東京出張のついでなどで時々チェックのために帰宅するが、住んでいないと痛みが早いとのことで、心配している。庭の木や草は、あるところに頼んで定期的に管理していただいている。

4年間だけ神戸に住む予定であったが、もう8年目となっているどうなるであろうか。

次回は「京」コンピュータの開発である。目標ではなくなったとはいえ、念願の1位は取れるか?

|

|

|