新HPCの歩み(第57回)-1977年-

|

Cray-1の出荷された翌年、日本初のベクトルコンピュータFACOM 230-75 APUが航空宇宙技術研究所に納入され運用が開始された。研究用コンピュータとしては、京都大学で萩原宏らが、VLIWの計算機QA-1を稼動させた。アメリカでは、Digital Equipment社が、32ビットのコンピュータVAX-11/780を発表した。Apple社が法人として成立したのもこの年である。 |

社会の動き

1977年(昭和52年)の社会の動きとしては、1/1 ECが200カイリ水域宣言、1/1レコード『津軽海峡冬景色』発売、1/4青酸コーラ事件、1/20 J.カーターが米大統領に、1/27ロッキード事件丸紅ルート初公判、1/31全日空ルート初公判、2/14毒入りチョコレート40箱、3/17仙台空港行きの2機の全日空機がハイジャックされる、5/2大学入試センター発足(12月に試行テスト実施)、5/7-8ロンドンで第3回サミット、7/4愛知医大で裏口入学発覚(6/9内部告発)、7/13津地鎮祭訴訟の最高裁大法廷判決、7/13-14ニューヨーク大停電、7/16-21中国の第10期3中全会において鄧小平が要職に復活、7/17キャンディーズが解散宣言「普通の女の子に戻りたい」、8/7有珠山噴火、8/12-18中国共産党第11回全国代表大会で文化大革命終結を宣言、8/16エルヴィス・プレスリー死亡、8/20ボイジャー2号打ち上げ、9/3王貞治選手がホームラン世界記録の756号、9/5王貞治に国民栄誉賞、9/5ボイジャー1号打ち上げ(2012年に太陽圏を脱出し、最も遠くまで到達した人工物体)、9/27横浜の住宅街に米軍戦闘機墜落、住民に死者、9/27日本航空クアラルンプール墜落事故、9/28日航機、赤軍派にハイジャック、ダッカ空港に着陸、超法規的措置で6人釈放、10/1安宅産業破綻、10/13ルフトハンザ航空ハイジャック事件(パレスチナ解放戦線)、10/15長崎バスジャック事件、11/15新潟市で横田めぐみ行方不明、11/25ハイジャック防止法成立、12/3飛鳥田一雄横浜市長が日本社会党委員長就任、12/25チャップリン死去、など。

流行語・話題語としては、「カラオケ」「たたりじゃー」「翔んでる女」「よっしゃ、よっしゃ」など。

チューリング賞は、FORTRANの開発およびおよびプログラミング言語仕様の形式的手法に関する画期的な出版に対してJohn Warner Backus(IBM)に授与された。授賞式は、1977年10月7日にSeattleで開催されたACM年次総会で行われた。

ノーベル物理学賞は、「磁性体と無秩序系の電子構造の研究」に対しPhilip W. Anderson、Sir Nevill F. Mott、John H. Van Vleckの3名に授与された。ノーベル化学賞は、「非平衡熱力学、特に散逸構造の研究」に対し、Ilya Prigogineに授与された。これも筆者の目には物理学の業績に見える。生理学・医学賞は、脳のペプチドホルモン産生に関する発見に対してRoger GuilleminとAndrew Schallyの2名に、ペプチドホルモンのラジオイムノアッセイ法の開発に対してRosalyn Sussman Yalowに授与された。なおノーベル平和賞は、Amnesty International。

日本政府の動き

1) 日米貿易摩擦

AMD社の創立者CEOであるJerry Sandersは、1977年4月4日、訪米中の福田赳夫総理大臣に、アメリカ半導体業界を代表して、日本の関税引き下げ、政府の後押しによる対米売り込みについて直訴した。日米半導体摩擦の嚆矢と言われる。後述するように、SIA(米国半導体工業会)がこの年設立される。

アメリカの通商交渉代表部次席(United States Deputy Special Representative for Trade Negotiations)Alan Wolffは、1977年9月7日の記者会見で、日本のコンピュータ関税の引き下げを迫った。

福田総理大臣は、1977年11月28日の内閣改造で、日米貿易摩擦対応のため対外経済担当大臣を新設し、民間から牛場信彦を起用した。

2) 電子技術総合研究所

筑波研究学園都市への移転は1971年ごろから検討されていたが、1973年の閣議決定を経て1976年度に施設が竣工し、1977年度から1978年度にかけて、永田町、木挽町および田無に散在していたすべての施設が筑波に移転した。工業技術院全体の移転が完了したのは1980年である。

3) パターン情報処理システム(PIPS)プロジェクト

通産省工業技術院は1971年度からパターン情報処理システム(PIPS)プロジェクトを開始したが、1977年7月6日に中間報告会を開き、以下の発表を行った。

|

東芝 |

日本語文書を読み取る印刷漢字認識装置 |

|

富士通 |

手書き文字認識装置 |

|

東芝 |

写真、図面などの濃淡図形認識装置 |

|

三菱 |

カラー写真やカラー映像などを処理する色彩図形認識装置 |

|

日本電気 |

人間から機械への情報伝達を可能にする音声認識装置 |

|

日立 |

物流システムや生産システムの自動化への利用が期待される物体認識装置 |

日本の大学センター等

1) N-1ネットワーク

1977年6月から、N-1ネットワークは実証実験のフェーズ2として、第一次パケット交換試験を行い、NVTプロトコルの検証やTIPシステムの開発を1977年12月まで行った。1977年10月、7大型計算機センターの間でN-1ネットワークの実証実験が始まっている。正式運用を開始したのは1981年10月である。

2) 京都大学(FACOM M-190)

京都大学大型計算機センターは、FACOM 230-75とFACOM 230-60をFACOM M-190 (2 CPU、8 MB、8 MIPS)にリプレースした。1977年5月13日に本格稼働。M-190のマルチプロセッサとしては初。

3) 九州大学(FACOM M-190)

九州大学大型計算機センターは、1977年10月、4年間利用されてきたFACOM 230-75が1977年10月3日に撤去され、10月4日にFACOM M-190が設置された。

4) 熊本大学(M-140)

1968年4月1日、電子計算機室でFACOM M-140 (主記憶500KB)が稼働。

5) 青山学院大学(System/370-138)

1977年10月、世田谷キャンパスのIBM System/370-135をIBM System/370-138に更新した。

|

|

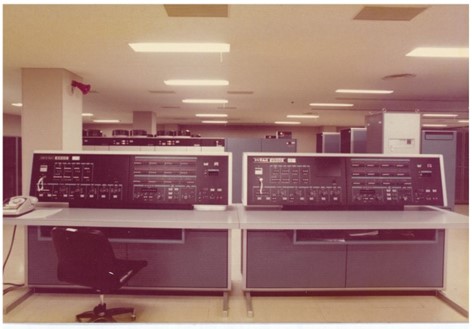

6) 高エネルギー物理学研究所(HITAC 8800)

筆者のいた高エネルギー研では、1977年2月に2台のHITAC 8800が導入され、計算能力が大幅に向上した(写真)。TSS端末もあったが、分散設置というアイデアはなく、計算機棟の端末室にまとめて置かれていた。当時の端末は、フルスクリーンでもないのに、かなり高価なもの(2~300万円?)であったような気がする。前述のように、HITAC 8700/8800のOS7は、バッチジョブもTSS端末からも同一のコマンドを与えるというわかりやすい方式であった。あるとき筆者が端末室でプログラムの編集をしていたら、急に応答がなくなった。SE室からバラバラと何人かのSEが筆者のところにやって来て「小柳さん、何か珍しいコマンドを入れませんでしたか?」と。もちろん、単に編集をしていただけである。システムダウンしたとき、TSSを使っていたのは一人だけだったので、筆者がシステムダウンをわざと起こしたのかと疑われたようである。Post mortemの分析では、TSSの負荷があまりにも軽かったのでタイミングのずれ(というか飛び越し)が起こったとのことである。しかるべき同期が入っていなかったのか。後に日立のS810/10(KEK設置)が筆者のプログラムでダウンしたこともあるが、これはハード側の不具合である。

7) 分子科学研究所

1977年5月、分子科学研究所の研究施設として電子計算機センターが設立された。目的は、実験データの収集解析、分子科学プログラムライブラリの開発と整備、分子科学データベースの開発、広域ネットワークへの参加、基礎生物学研究所と生理学研究所の計算処理、特に大学計算機センターでは実行の困難な分子科学の大規模理論計算などを重点的に行うことなどであった。1978年6月にはHITAC M-180 2台の導入が決まり、1979年1月から利用者へのサービスを開始した。2000年4月に、岡崎国立共同研究機構 共通施設計算科学研究センター に転換した。

8) 私立大学等情報処理教育連絡協議会

1977年に、社団法人日本私立大学連盟、日本私立大学協会、私立大学懇話会の三団体を母体に、コンピュータを導入した教育を振興・普及するため、国の財政援助の実現を事業の中心として、私立大学等情報処理教育連絡協議会が創立された。これまで、情報処理設備の国庫補助獲得のために30の私立大学で作っていた「私立大学情報処理教育委員会」を発展的に解消し、新組織としたものである。その後、1992年に文部省から情報教育の振興・充実を目的として社団法人私立大学情報教育協会の設立が許可された。2011年4月1日、公益社団法人私立大学情報教育協会に認定された。

日本の学界の動き

1) 京都大(QA-1)

京都大学では、萩原宏らが、(今で言う)VLIWの計算機QA-1を稼動させていた。これはCGの高速処理のために幾何変換の4×4行列(3次元空間の回転と平行移動を記述)を高速処理することを目的とし、4台の演算装置からなるコンピュータ (Quadruple ALUs) であった。命令語は160ビット長であり、これで4個の算術演算と、4個のメモリアクセス、1個の順序制御を指定した。QA-1は2014年3月11日に情報処理学会から2013年度情報処理技術遺産として認定された。

国内会議

1) 数値解析研究会

自主的に企画している第7回数値解析研究会(後の数値解析シンポジウム)は、1977年6月15日(水)~16日(木)に、熱海の竜泉閣で開催された。世話役は田辺國士(統数研)、平野菅保(東芝)、室谷義昭(早大)で、参加者45名。なお、翌1978年は開催されなかった。

2) 数理解析研究所

京都大学数理解析研究所は、1977年10月31日~11月2日に、高橋秀俊(慶應義塾大学)を代表者として、「数値計算のアルゴリズムとコンピューター」という研究集会を開催した。タイトルに「コンピューター」が入っているところが以前と違っている。第9回目である。報告は講究録No.339に収録されている。

日本の企業の動き

1) 富士通(230-75 APU)

|

|

| FACOM 230-75 APU 出典:一般社団法人情報処理学会Webサイト「コンピュータ博物館」 |

Cray-1が出荷された翌年の1977年8月、日本初のベクトルコンピュータであるFACOM 230-75 APU が航空宇宙技術研究所(NAL)で運用が開始された。これはFACOM 230-75のメモリ(1MW×36ビット)を、CPUとAPU (Array Processing Unit) が共有するマルチプロセッサ構成であり、ピーク性能は、単精度加算が22 MFlops、単精度乗算が11 MFlopsであった。STAR-100とは異なり、高速メモリで構成されたベクトルレジスタ(1792語)を内蔵していた。ベクトル記述としてはAP-FORTRANという拡張言語方式を用いている。Cray-1にはなかった間接参照のベクトル演算やgather/scatterによるIF文を含むDOループのベクトル化などをサポートしていた点は注目される。さらに、サーチ、比較、ones countなどもサポートしていた。

2機製作され、もう1機は社内に置かれていたが、後に原子力研究所に移設されたと聞いている。商業的には成功とは言えないが、画期的なコンピュータであった。写真は情報処理学会「コンピュータ博物館」より。

2) 日本電気(MICS-II)

日本電気中央研究所では、共通バスで結合した計算機複合体MICS-IIを研究開発していたが、1977年5月から稼働を開始した。MICS-IIは6台のPM (Processing Modules)を中核として構成され、コントロールバス、メモリバス、I/Oバスの3種類の共通バスによって結合されている。既成のマイクロプロセッサは使用せず、PMは独自に設計した。この並列特性についての分析を1979年の情報処理学会論文誌20巻、2号、p.130-137で発表している。日本電気は1988年、64 PEのマルチプロセッサシステムCenjuを開発するが、純粋な分散メモリでなく、グローバルアドレス空間を併用しているのが特徴で、このころからの伝統ではないかと思われる。

3) 関税引き下げ

情報機器専門商社12社で構成する情報機器専門商社協会は、1977年9月12日、コンピュータの周辺機器の輸入関税(22.5%)をコンピュータ本体並みの13.5%に下げることを求める陳情書を通産省に提出した。

4) ソード電算機システム

低価格の簡易型PCのM200シリーズを発表した。

5) パナファコム(Lkit-16)

パナファコム(現PFU)は、1977年3月、学習用の1チップ16ビットマイクロコンピュータLkit-16を発売した。PANAFACOM Lkit-16は、2011年3月2日、情報処理学会により2010年度情報処理技術遺産に認定された。

標準化

1) OSI

1970年代中ごろに、IBMのSNA、DECのDNA、富士通のFNA、日立製作所のHNA、日本電気のDINA、電電公社のCCNAなど各社独立のネットワークアーキテクチャが発表されたので、異なる機種同士を接続するための標準化が急がれていた。ISO (International Standardization Organization)の情報処理システム技術委員会は、1977年3月にSC16を設置し、OSI (Open Systems Interconnection)の国際標準化を開始した。これまでは情報技術の標準化が「事実上の標準」の追認であったのに対し、「標準の開発」に移行した大きなエポックであった。OSI参照モデルは、1977年に完成する。OSI標準は、ISOとITU-Tとにより1982年に策定が開始されたが、あまりに複雑だったことやTCP/IPの急速な普及により、OSIプロトコルは一部を除いて普及しなかった。OSI参照モデルだけが生き残った。

2) AWK

Bell研究所におけるUnix開発の過程で、1977年、Alfred Aho, Peter Weinberger, Brian Kernighanの3名は、スクリプト記述言語を開発し、3人の名前の頭文字を取ってAWKと名付けた。

3) DES(データ暗号化規格)

アメリカのNBS(National Bureau of Standards、米国商務省標準局、現在のNIST)は、1973年3月に暗号化のアルゴリズムを公募したが、どの応募も条件を満たしていなかったため、1974年8月27日に再度公募を行った。、それに対してIBM社が応募した案が採用され、1975年3月17日、規格案としてのDES(Data Encryption Standard)が発表された。議論の結果、1976年11月、連邦規格として承認された。1977年1月15日には FIPS PUB 46 として公表され、7月15日に規格として発効した。

性能評価

1) LINPACK 100

Dongarraらは、1974年頃、線形計算のソフトウェアパッケージLINPACK (linear package)の開発を始めた。1977年頃、Dongarraらは種々のコンピュータ上で次数100 の線形方程式(64ビット精度)をこのプログラムで解く時間の表を示した。行列要素は区間[-1, 1] の一様乱数で与えた。これは「ユーザが行列問題を解く時間を推定できるための便宜として」掲載したもので、コンピュータを比較するためのものではなかった。ライブラリであるから、与えられたプログラムをそのまま使い、コンパイラによる最適化のみを許す形になっている。 100元としたのは、このサイズならPCを含め当時の多くのコンピュータのメモリに納まるからであり、当時としては十分大きな問題であった。

LINPACKパッケージ全体は1979年に完成したが、当時のUsers’ GuideのAppendixには23種のマシン上での100元の連立方程式解法の性能値が示されている。プログラムには整数演算や分岐なども含まれるが、理論上の浮動小数演算数( 2/3 n3 + 2 n2 )を計算時間で割ったものとして演算性能Flopsを定義した。その後、このデータがどんどん追加され、コンピュータの性能表と見なされるようになる。

世界の学界の動き

1) Carengie-Mellon大学(Cm*)

1977年春ごろ、Carnegie-Mellon大学ではCm*という研究用のmulti-microprocessorが完成したとのことである。開発開始は1973年頃。プロセッサはDEC LSI-11を14台、メモリは0.5 MBであった。最初のNUMA (Non-Uniform Memory Access)型共有メモリコンピュータと言われる。拡張できるように設計されており、最終的には50個のプロセッサを5個のクラスタに構成したシステムとなった。

2) Parafrase

1977年、David Kuck (UIUC)らはParafraseコンパイラを開発した。これは、世界初の自動ベクトル化コンパイラであった。

3) RSA暗号

MITのRon Rivest, Adi Shamir, and Leonard Adlemanは、1977年、素因数分解に基づく公開鍵暗号を提案した。RSA暗号と呼ばれる。3人は2002年、チューリング賞を授与される。

4) 粒子法

英国Cambidge大学Institute of AstronmyのR.A. Gingold and J.J. Monaghanは、Mon. Not. R. astr. Soc. (1977) 181, 375-389の論文“Smoothed particle hydrodynamics: theory and application to non-spherical stars”において、初めて流体に対する粒子法(SPH法)を提唱した。MonaghanはオーストラリアのMonash大学から出張中。この論文の謝辞には、粒子法のアイデアは、1976年にLeon B. Lucyが行った講義から示唆されたが、数学的な定式化は自分たちが独立に発展させたと書かれている。

国際会議

1) ISSCC 1977

第24回目となるISSCC 1977(1977 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1977年2月16日~18日にペンシルバニア州PhiladelphiaのSheraton Hotelで開催された。主催はIEEE Solid-State Circuits Council、IEEE Philadelphia Sections、University of Pennsylvaniaである。組織委員長はJohn H. Wuorinen, Jr (Bell Labs)、プログラム委員長はDavid A. Hodges (U. of California)であった。2件の基調講演が行われた。初めて日本人が基調講演を行った。

|

Emerging Opportunieis to Convert Innovations into Future DoD Markets |

George H. Heilmeier, Defense Advanced Research Project Agency |

|

LSI in Consumer Electronics |

Sanai Mito(三戸左内), Sharp Corp. |

会議録はIEEE Xploreに置かれている。

2) IFIP Congress 1977

第7回となるIFIP Congress 1977は1977年8月8日~12日にカナダのTorontoで開催された。会議録はNorth-Holland社から出版されている。

3) ICPP 1977

Sagamore Computer Conference on Parallel Processingから通算して第6回目となるICPP 1977 (International Conference on Parallel Processing 1977)が開催された。日時、場所は不明である。

アメリカの企業の動き

1) IBM社(IBM 3033)

IBM社は1977年3月25日(日本では28日)にSystem/370シリーズの中大型機IBM 3033を発表した。370シリーズの一部であるが、あえて別シリーズであるかのごとき名前が付けられている。System/370 model 168より高速で、主記憶が大きく、価格も安い、との売り込みであった。またすでに売り出されているSystem/370の主記憶の価格を値下げすると発表した。これは互換機であるAmdahl社の470V/6や、Itel社のAS/5やAS/6、日本のMシリーズなどへの対抗策ではないかと報道された。アメリカでは受注が2000台を超え、出荷が間に合わないとの報道があった。続いて10月6日には3031および3032を発表した。3種の303Xシステムは、すべて1985年2月5日に製造停止となった。後継は308X。

2) Cray Research社(Cray-1)

事情は不明であるが、日本クレイ社から頂いた資料によると、1976年、LANLに納入されたCray-1の1号機は他サイト(LLNLか?)に移設され、2号機が納入された。この2台は試作品だったらしく、Cray社は代金を受け取っていない。

コロラド州にあるNCAR (National Center for Atmospheric Research、アメリカ大気研究センター)に3号機が納入され、1977年7月11日から1989年2月1日まで稼働した。フロントエンドは既設のCDC7600。これが最初の正規の顧客で、周辺機器込みで$8.86M(当時のレートで25億円弱)払ったとのことである。これで会社の累積赤字が一挙に解消した。NCARが導入したころ、OSもFORTRANコンパイラも開発中であったそうで、ユーザは自家製のソフトで利用した。コンパイラは1977年頃どうにか動くようになり、1978年から使われた。

また、イギリスのECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts、ヨーロッパ中期予報センター、1975年設立)にも納入された。これも1978年に他サイトに移設され、別のCray-1を導入している。これを用いて、1979年8月から5日間の中期予報を始めた。1977年中に納入されたのはこれらの3機であった。

3) CDC社(Cyber 176、Omega/480)

CDC社は1977年、Cyber 176を発表した。CDC 7600の改良型である。また、1977年5月には、IBMのSystem/370と互換のOmega/480を発表した。

4) DEC社(VAX-11/780)

1977年10月25日、Digital Equipment社は株主総会で32ビット仮想記憶方式のコンピュータVAX-11/780を発表した。VAXはVirtual Address eXtensionを意味する。OSとしてVAX/VMS (Virtual Memory System)を提供した。このマシンは、コンピュータ科学者にも物理学者にも愛されたマシンである。1980年代にLBLを訪問した時、計算センターには多数のVAX-11/780が設置されていたが、物理学者はVMSで動かし、コンピュータ科学者はUnix(BSDか?)で動かしているのが印象的だった。東京大学大型計算機センターは1980年11月に副システムとして導入する。もちろん、OSはUNIXであった。

5) Burroughs社(BSP、B7800)

Burroughs社(1886年創業)は、アメリカの代表的なコンピュータメーカーの一つであり、1960年代からメインフレームを製造してきた。1964年に始まったILLIAC IVの共同開発に加わった。ILLIAC IVのフロントエンドはBurroughs B6500であった。1977年、Burroughs社は、スーパーコンピュータBSP (Burroughs Scientific Processor) を発表した。これは4×4の並列プロセッサと、これと独立のスカラプロセッサからなる。フロントエンドはB7800である。ピーク性能は50 MFlopsと言われる。しかし、着手が余りに遅かった。Cray-1の成功の中、このプロジェクトは1980年中止される。

日本電子計算株式会社(JECCではない)は1979年3月にBSPを導入し、東南アジアにおける科学技術計算サービスの拡大を図ることを計画した。4月25日には導入を決定し、日本中を結ぶネットワークとともに大々的に宣伝したが、1980年12月15日、導入契約を解除し、日立製作所のM200Hを導入することを発表する。

1977年2月、Burroughs社は大型機B7800を発表した。半導体メモリを使用し、最大8プロセッサまで構成できる。

6) Itel社

1967年創業のItel社は、IBM機を安価にリースすることにより大きな利益を上げてきたが、アメリカの半導体メーカーのNational Semiconductor社が開発中だったIBM互換の中型コンピュータに目を付け、AS (Advanced System)/4, 5というIBM System 370/148, 158互換機をOEM購入して、1977年10月までに180台を出荷した。その後、National Semiconductor社と日立製作所との合弁会社(会社名、要確認)と契約し、IBM 3031, 3032レンジの互換コンピュータAS/6のOEM供給(M-180)を受けることとした。日立製作所の社史によると、1978年2月に「米国Itel社にコンピュータのOEM輸出開始」と書かれている。Itel社は、IBMの本体とプラグ互換機周辺機器を利用してリースする方式を実施し、1978年までその業績は上昇の一途をたどった。

1977年にはItel社の子会社日本アイテルが設立され、AS/4と5を1978年に発売した。

7) SIA(米国半導体工業会)

1977年、SIA(Semiconductor Industry Association)が、業界組織およびロビー活動グループとして、1977年に設立された。本部はWashington, D.C.である。1973年のオイルショック後の半導体不況で、日本企業が半導体メモリに進出してきたので、規模の小さいアメリカの半導体企業がそれに対抗して連合したと思われる。SIAは、日本を「ダンピング」「官民癒着」と批判した。その活動の成果の一つが、1986年9月の日米半導体協定締結であった。

ヨーロッパの企業の動き

1) Siemens社(SMS-201)

ドイツのSiemens社(1847年創業)は、最大128個のIntel 8080をバス結合したマルチプロセッサSMS-201を1977年9月のCOMPCONで発表している。SMIMD (Switched MIMD)方式を採用し、コントローラによって、(1)制御フェーズ、(2)通信フェーズ、(3)実行フェーズに切り替えられる。(1)(2)のフェーズでは、各PUのメモリがバスに結合され、データ交換が行われる。(3)のフェーズでは各PUは独立に計算を行う。これにより、MIMDでありながらmaster-worker方式で制御され、カオス的な演算ではなく、決定論的な演算が行われる点がミソである。ただし、単一バスでのデータ交換には限界があり、スケーラビリティはよくない。しかしこのような早い時期に汎用プロセッサを使った並列コンピュータを構想したことは画期的である。アーキテクチャの詳細は富田眞治著『並列計算機構成論』を参照。どの程度売れたのかは不明である。

2) ICL (ICL 2900)

イギリスの国策会社ICLは、1974年10月9日に新しいICL 2900 seriesを発表し、2980、2970、2960などを出してきたが、1977年11月に2950の発表により、IBM社のSystem/32からSystem/270-168までをカバーする2900 seriesを完成した。イギリス政府は、ICL社への助成金を1976年で打ち切り、代わって、マイコン、ミニコン、超LSI分野に力を入れ始め、マイクロプロセッサ開発・生産のための新会社Inmos社を1978年に設立する。

ソ連の動き

1) Elbrus 2

1977年、Elbrus 1 (1973)を高速なECLチップで実装したスーパースカラRISCプロセッサを製作し、10プロセッサの並列コンピュータElbrus 2を製造した。ソ連のはじめてのスーパーコンピュータであった。1978年頃、ソ連はこれを使ってミサイルや原子力や宇宙のプログラムを推進した(Wikipediaによる)。

企業の創業

1) Apple Computer社

Steve Jobsらは、1976年4月にApple Iキットを発売していたが、1977年1月3日、Apple Computer社を法人として設立した。1977年6月10日、Apple IIを発売した。CPUはMOS Technology 6502 (1 MHz)、4 KBのRAM、オーディオカセットなどからなり、量産体制で製造した。

2) Digital Research社

Gary Kildallは、パソコン用のシングルユーザー・シングルタスクのOSとしてCP/M (Control Program for Microcomputer)を開発し、1976年発売を開始したが、1977年11月25日にDigital Research社を設立登記し、広くビジネスを始めた。1991年10月にNovell社によって買収される。

3) Oracle社

1977年6月16日、Larry Ellison, Bob Miner, Ed Oatesによりカリフォルニア州Santa ClaraにおいてDBMS(データベース管理システム)開発のためにSoftware Development Laboratoriesの名前で創業。1979年、最初の製品SQL RDBMSを販売し、社名をRelational Software Inc.に変更。1982年、Oracle Systems Corporationに、1995年にOracle Corporationに変更。2010年1月27日、Sun Microsystemsを買収すると発表し、2月に手続を完了した。

次回1978年、日本のメインフレームではFACOM M-200とHITAC M-200Hとが発表される。他方、京都大学ではMC6800を用いた並列計算機PACS-9が動き出す。

|

|

|

2件のコメントがあります

RIMS No.339(1977年11月)

数値計算のアルゴリズムとコンピューター

Algorithms in Numerical Computations and Computer

https://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~kyodo/kokyuroku/contents/339.html

の中の、講究録

6. 一般的固有値問題のためのアルゴリズム

(数値計算のアルゴリズムとコンピューター), pp.70-73

日本大学理工学部 戸川 隼人 (TOGAWA,HAYATO)

の内容は、根本的に誤っていると思われます。

著者の小柳です。当初「10/23鄧小平副総理を日本に迎え、「日中友好平和条約」に調印」と書きましたが、鄧小平氏が来日したのは1978年ですので、削除して1978年の方に追加しました(2022/2/28)。