2022年のエクサスケールに向けたアルゴンヌの取り組み

Tiffany Trader

パンデミックの影響で開催が危ぶまれていたHPC User Forumにおいて、アルゴンヌ国立研究所が2022年のエクサスケール・クラスのスーパーコンピュータ「Aurora」の導入に向けて準備を進めていることが明らかになった。

エクサスケール・コンピューティング・プロジェクト・ディレクターであるDoug Kotheは、アルゴンヌ、オークリッジ、NERSCの「初期のエクサスケール・ハードウェア」の一部をレビューし、アルゴンヌ国立研究所のプロジェクト・ディレクター兼オペレーション担当副ディレクターのTi Leggettは、先月発表され、現在研究所に設置されている「Polaris」システムについて説明した。

|

|

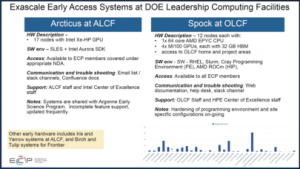

「Arcticus」は、昨年秋にアルゴンヌ国立研究所に納入された、Intel Xe-HP GPUノードを搭載したアルゴンヌ・リーダーシップ・コンピューティング・ファシリティ(ALCF)のアーリーアクセスマシンの名称である。この17ノードのシステムは、将来(2022年)のスーパーコンピュータ「Aurora」の過渡的な開発マシンとしての役割を果たしており、システムの計算バックボーンとなる次期GPU「Intel Xe-HPC」(「Ponte Vecchio」)の代役を務めている。ALFCの初期のハードウェアには、他にも「Iris」や「Yarrow」といったシステムや、「Crux」と呼ばれる1ラックのCray EXテストベッドがある。

一方、オークリッジ・リーダーシップ・コンピューティング・ファシリティ(OLCF)では、今年登場する異機種混合のHPE-AMD「Frontier」エクサスケール・スーパーコンピュータに向けて、「Spock」が研究者をサポートしている。「Spock」は、12ノードのHPE Apollo 6500 Gen10 Plusシステムで、各ノードに64コアのAMD Epyc Rome CPU1基とMI100 GPU4基を搭載している。

Kotheは、「アプリケーションとソフトウェアの両方のチームが、経験を積んでいます。驚くことではありませんが、彼らは問題点や必要な機能、修正すべきバグを発見しています。我々のベンダー(今回はインテル、HPE、AMD)間での多くのやりとりがありました。」と述べている。

Leggettは、先日発表されたスーパーコンピュータ「Polaris」(ピーク時の倍精度44ペタフロップス)についてさらに詳しく紹介しており、HPE Apolloシステムは、アルゴンヌが現在使用しているメニーコアのIntel Knights Landingプラットフォームである「Theta」から、ヘテロジニアスCPU-GPUベースのHPE XEプラットフォームである「Aurora」への橋渡しとなるだろうと述べている。

以前にも取り上げたが、アルゴンヌで現在構築中の「Polaris」は、560個のAMD Epyc Rome CPUと2,240個のNvidia A100 GPUを40台のHPE Apollo Gen10ラックに搭載し、HPEのSlingshotネットワーキングで接続している。

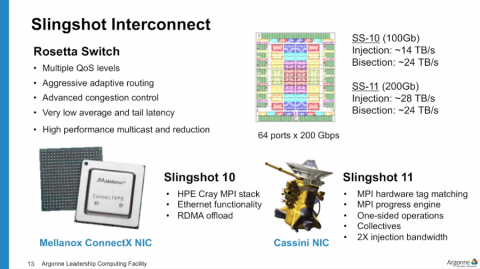

「Polaris」は、まずHPE Slingshot 10を使用し、来年にはSlingshot 11へのアップグレードを予定している。Slingshot 11は、100 Gbpsから200 Gbpsへと性能が向上し、「Aurora」が採用する技術と同じものだ。「Slingshot 11は、MPIに最適化されたコレクティブや最適化機能も強化されています。」とLeggettは述べている。

|

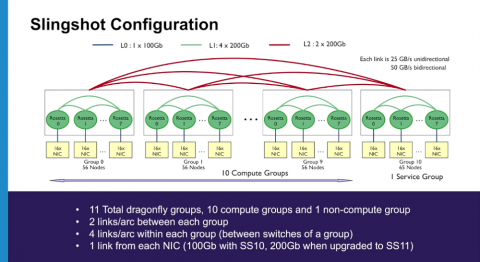

「Polaris」のSlingshotネットワーキングは、11のローカルDragonflyグループに編成され、そのうち10本は演算用、11本目は非演算用ノードをに接続されるとLeggettは言う。各コンピュートグループには4つのラックがあり、各ラックには7つのApolloシャーシがあり、シャーシごとに2つのノードがある。合計すると、各ローカルグループには56台のノードがあり、Dragonflyのトポロジーで接続されている。 11番目のグループには管理ノードとゲートウェイノードがあり、後者はLustreファイルシステム(GrandとEagle)への接続を提供する。

|

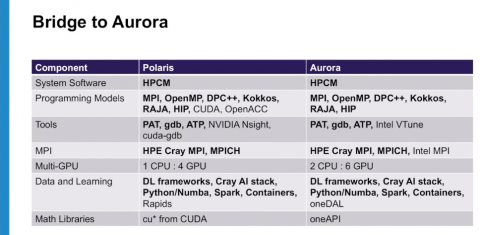

最後にLeggettは、「Polaris」が「Aurora」への道筋を提供する方法を、以下の図にまとめて短い講演を終えた。

|

「太字になっているのは、Auroraで使用される技術に直接関連するものです。」とLeggett。「太字のものはすべてAuroraに採用される技術に直結しています。マルチGPU環境は、特に太字ではありませんが、非常によく似たプラットフォームです。2022年のエクサスケールに向けて、ユーザのスケールアップを支援する上で、非常に適したリソースになると思います。」と述べている。

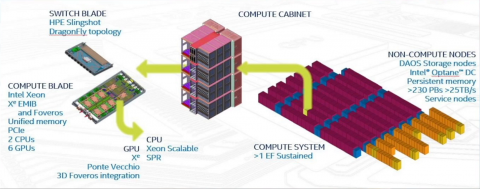

HPC User Forumでは、IntelのチーフアーキテクトでAuroraのテクニカルリードを務めるRobert Wisniewskiが、「Aurora」の詳細を以下のスライドで紹介した。(なお、ラック数は正確な数ではないとのことです))

|

| 「Aurora」システムのアーキテクチャ(出典:Intel) |

「Aurora」のコンピュートノードには、IntelのCPU「Sapphire Rapids」(「Intel 7」ノード)とGPU「Xe Ponte Vecchio」が搭載される。TSMC社のN5プロセス技術で製造されたXeコアを搭載したPonte Vecchio GPU A0シリコンは、単精度または倍精度で理論上約45テラフロップスの性能を発揮する(Hot Chipsカンファレンスでは、アーキテクチャレートはFP32とFP64で同じであると述べられた)。

保守的な性能効率を例えば70%とすると、Ponte Vecchio GPUはそれぞれ31.5HPLテラフロップスを提供することになる(!)。しかし、「Aurora」システムの設計仕様では、ノードあたりの性能が130テラフロップス以上となっており、GPUあたりのピークテラフロップスは「たった」21テラフロップス程度となる。これに9,000(+)ノードを掛け合わせると、1.17(+)エクサフロップスとなる。「Aurora」のピーク電力は60MW以下とされており、「Frontier」のスペック上のパワーフットプリントの2倍以上となっている。