新HPCの歩み(第62回)-1980年(a)-

|

この年、星野力はPAX-32 を製作し、筑波大学で本格稼動させた。ベクトルコンピュータとしては、この年Cray-1が2台日本に設置された。センチュリー リサーチ センタ(CRC)と三菱総合研究所である。アメリカでは、CDC社がCyber 203の改良型であるCyber 205を発表し、翌年出荷する。 |

社会の動き

1980年(昭和55年)の社会の動きとしては、1/7サンケイ新聞がマスコミとして初めて北朝鮮による拉致事件を報道、1/14カーター大統領、モスクワオリンピック(1980/7)ボイコットを主唱、1/29パンダのホアンホアン、北京市から上野動物園へ、2/1イラン革命、2/13-24レークプラシッド冬季オリンピック、2/21花柳幻舟が花柳寿輔を襲撃、2/24早稲田大学で入試問題漏洩事件が発覚、2/24警視庁、KDD前社長室長を逮捕、3/7山口百恵、三浦友和との婚約を発表、3/?所得税法の一部を改正する法律(グリーン・カード制度)可決(1985年廃止)、4/3 冷泉家が藤原定家の「明月記」など秘蔵の古文書を初公開、4/5警視庁、KDD前社長を逮捕、4/23アメリカ軍、イラン人質救出作戦失敗、4/25一億円拾得事件(銀座3丁目)、5/18韓国光州事件、5/18アメリカのセントへレンズ山大噴火、5/19衆院、ハプニング解散、5/22ナムコからパックマン発売、5/24日本のJOC総会でモスクワオリンピックのボイコット決定、6/1気象庁が主要都市の降水確率予報を始める、6/12総選挙中大平首相急死、6/22衆参同時選挙、自民党圧勝、6/22-23第6回先進国首脳会議(Venezia)、7/3イエスの方舟事件、7/17鈴木善幸、首相に、7/19-8/3モスクワオリンピック(日本はボイコット)、7/25ルービック・キューブが日本で発売、8/14ポーランドで民主化運動始まる、8/14富士山で落石事故、死者12人、8/16静岡駅前地下街ガス爆発事故、8/19新宿西口バス放火事件、8/27全斗煥将軍、韓国大統領就任、9/3伊藤律が中国から帰国、9/12冨士見産婦人科病院事件が発覚、9/20林家三平死去、9/22ポーランドで「連帯」結成、9/22イラン・イラク戦争勃発、10/1富士見産婦人科病院理事長逮捕、10/1東海道本線と横須賀線の分離運転開始、10/5山口百恵引退コンサート、10/21巨人長嶋監督辞任、11/4レーガン、カーターを破り米大統領当選、11/4王貞治、現役引退、11/19山口百恵と三浦友和結婚、11/20川治温泉ホテル火災、12/1神戸市の生田区・葺合区の区域に中央区を設置、12/8ビートルズのジョン・レノン射殺、12/12最高裁、免田事件の再審決定、など。

流行語・話題語としては、「赤信号、みんなで渡れば怖くない」「ぶりっ子」「なめるなよ」「第三の波」など。

チューリング賞は、プログラミング言語の定義と設計に対する基礎的な貢献に対してCharles Antony Richard Hoare(Oxford大学)に授与された。授賞式は、1980年10月27日、テネシー州NashvilleでのACM年次総会において行われた。

エッカート・モークリー賞は、EDSACの設計者であるイギリスのMaurice V. Wilkesに授与された。同氏は、1967年にチューリング賞も受賞している。

ノーベル物理学賞は、中性K中間子崩壊におけるCPの破れの発見に対し、James CroninとVal L. Fitchに授与された。化学賞は、遺伝子工学の基礎としての核酸の生化学的研究に対してPaul Bergに、核酸の塩基配列の決定に対してWalter GilbertとFrederick Sangerに授与された。生理学・医学賞は、細胞表面において免疫反応を調節する、遺伝的に決定された構造に関する発見に対し、Baruj Benacerraf、Jean Dausset、George Davis Snellの3名に授与された。

日本政府関係の動き

1) 日本電信電話公社(DDX、Josephsonコンピュータ)

1980年7月29日、電電公社はDDX(ディジタルデータ交換網)のパケット交換サービスを開始した。6月12日に郵政省に許可申請、6月27日認可。大学間ネットワークN-1は、DDXのパケット交換サービス上で1981年10月から運用が開始される。なお、DDXの回線交換のサービスは前年に開始している。

1980年11月10日、電電公社は1983年度の実現を目指して、Josephsonコンピュータの開発に着手したことを明らかにした。茨城通信研究所では超伝導材料の薄膜化、武蔵野通信研究所ではデバイス製造、回路設計、実装を行う。

2) 超LSI技術研究組合

1976年3月に通産省の肝いりで設立された超LSI技術研究組合は、計画通り1980年3月に解散した。投資額は延べ700億円(内290億円は政府の補助金)で、特許申請は600件であった。今後は電子計算機基本技術研究組合を設立し、次世代コンピュータのOSと周辺端末装置の開発を行う。

このプロジェクトで開発された可変寸法矩形電子ビーム露光装置やステッパなどの製造装置により、1980年代後半において日本がDRAMの大量生産で世界を席巻したことは大きな成果であるが、その結果アメリカのメーカがCPUなどの論理LSIの開発に力を注ぐことになり、CPUに関して日本は出遅れた。1978年10月4日、通産省と超LSI技術研究組合の5社は、アメリカのIBM社に対し、超LSIの基本特許を公開することで基本的に合意に達したと発表している。

3) RIPS

筑波研究学園都市の通産省工業技術院の9試験研究機関で共同利用するRIPS (Research Information Processing System)を建設中であったが、1980年9月12日、主力コンピュータに富士通のFACOM M-200を採用することを正式決定した。稼働は1981年1月。

日本の大学センター等

1) 北海道大学(M-200 H+M-180×2)

1980年5月、北海道大学大型計算機センターはM-180の1台をM-200Hにアップグレードし、HITAC M-200H+M-180×2(主記憶26 MB)の構成とした。

8月にはもう1台もアップグレードし、HITAC M-200H×2+M-180(主記憶 26 MB)の構成とした。

2) 東京大学(VAX 11/780)

東大大型計算機センターでは、1980年11月、計算機借料の3%を使い、副システムとしてBerkeley版Unix OS(3 BSD, 4.1/4.2 BSD)を搭載したVAX 11/780(メモリ1 MB)を導入した。1981年から運用を開始する。

3) 京都大学(M-200×4)

大型計算機センターは、1980年、FACOM M-190 (2 CPU)をFACOM M-200 (4 CPU, 48 MB, 12 MIPS)にリプレースした。

4) 福島大学

1981年4月、福島大学計算センターが金谷川キャンパス経済学部棟内に移転し、UNIVAC 1100システムを導入。

5) 千葉大学(HITAC M-170)

千葉大学工学部計算機室のMECLOM 9100/30Fを日立製作所HITAC M-170に機種更新した。9月には東京大学大型計算機センターとの間で、N1ネットワークによる相互利用を開始した。10月には、工学部情報処理センターに改組した。

6) 島根大学

電子計算センターを新築移転し、FACOM M-140を導入した。

7) 広島大学

計算センターを情報処理センターに改称した。

8) 佐賀大学

1980年8月、電子計算機室を電子計算機センターに名称変更。

9) 上智大学(B6800)

上智大学電子計算機室は、1980年8月、Burroughs B6800(主記憶1.8MB)へ更新し、10月、米国SPSS社からBurroughs版SPSSを導入しサービス開始。

10)青山学院大学

1980年10月、青山キャンパスに事務用としてACOS 350、教育・研究用としてACOS 350、世田谷キャンパスにACOS 550を導入。

11) 名古屋学院大学(FACOM M-150F)

1980年10月、名古屋学院大学は情報処理センター設置、FACOM M-150F設置。

12) 分子科学研究所(M-200H+M-180)

分子科学研究所電子計算機センターは、1980年4月に、HITAC M-180 2台から、M-200HとM-180それぞれ1台に構成に更新した。

日本の学界の動き

|

|

|

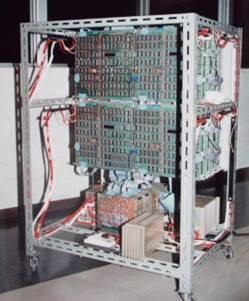

PAX-32 |

|

1) 京都大・筑波大(PAX-32)

1980年、星野力(当時、京都大学)らはPAX-32 (当初はPACS-32と呼んでいた)を製作した。写真は星野力のページから。奨学寄附金の600万円をつぎ込んだとのことである。京都大学で完成し、動作を確認した。1980年、筑波大学への異動に伴い筑波大学に移送し、そこで本格稼動させた。これは、CPUとしてMC6800、数値演算プロセッサとしてAMD社のAM9511を用い、8×4の2次元トーラス状に接続したものである。ピーク性能は0.5 MFlopsであった。AM9511は本格的な高速浮動小数点演算用周辺チップとしてはじめて開発されたチップである。32ビット浮動小数の四則演算と初等関数の計算が実行できる。汎用プロセッサを利用した高並列コンピュータとしては、CalTechのCosmic Cube (1981~3)よりも早く、先駆的である。

2) 北海道大学(HOSS)

北海道大学汎用シミュレータ施設は、(アナログとディジタルとの)ハイブリッド計算機を更新するために、1978年度79年度の文部省特別設備費によりHOSS (Hokkaido University High-Speed System Simulator)を開発し、1980年3月に完成させた。三井造船製のMAP16(PDP-11/34と同等)32台が、隣接するプロセッサで共有される32個のメモリによりリング結合している。連続系シミュレーションなどで活躍した。当時としてはかなりの高性能であり、後に筆者は筑波大学のPAXグループとともに見学に伺った。

3) IBMシステムズサイエンスシンポジウム

1980年9月19日~21日、表記のシンポジウムが日本IBM社の天城ホームステッドで開催され、大先生方にまじってどういうわけか筆者も参加した。線形最小2乗法における丸め誤差の影響が話題になった。単精度と倍精度で答えが全然違うとの話だった。正規方程式を解く方法では、単精度演算では丸め誤差の影響で問題によっては正しい答えが出ない。そこで筆者は、アルゴリズムを選び、注意深くプログラミングすれば影響を小さくできることを主張した。参加していた社会科学系の先生方は、パッケージを使うだけなので、話が噛み合わなかった。随分無礼な若手と思われたことであろう。帰ってから単精度のSALSでやってみたらパッケージでの倍精度並みの精度の解が得られた。

夕食後の酒を飲みながらの懇談で、さるアメリカ人の参加者が「日本は、もっと軍備を強化すべきだ」と主張した。ちょっとカチンと来たので、「そうですね、原爆を持つとか」とまぜっかえしたら怒り出し、茅陽一先生が止めに入られた。アメリカとしては、日本は軍備を強化すべきだが、原水爆は持ってはいけないようである。

4) 培風館『物理学辞典』

わたくし事ではあるが、この年の1月10日、培風館の『物理学辞典』の最初の編集委員会が(今はなき)ホテルグランドパレスで開催された。大げさに言うと培風館の社運をかけた大企画であり、4年以上の歳月を掛けて84年9月に初版が出版された。筆者は編集委員の一人として、コンピュータ分野と人名を担当した。一番大変だったのは項目選びである。足繁く市ヶ谷の培風館に通ったことを覚えている。1992年に改訂版、2005年に三訂版が出ている。改訂版からは常任編集委員の末席を汚している。

5) 高橋秀俊文化功労者

1980年、高橋秀俊先生は文化功労者を受賞された。

6) 島内武彦死去

化学者でありながらわが国のコンピュータの発展に尽力した島内武彦先生は1980年5月18日に死去され、22日に告別式があった。1959年から東京大学理学部教授で、東京大学大型計算機センター長を務められた。1977年から初代の筑波大学情報学類長として、情報学類の発足に尽力した。筆者は東大センターと筑波大学の両方で大変お世話になった。

国内会議

1) 数値解析研究会

自主的に企画している第9回数値解析研究会(1972年発足、後の数値解析シンポジウム)は、名古屋大学二宮研究室の担当で、1980年6月5日(木)~7日(土)中津川研修センター夜明けの森で開催された。これまではほとんど2日間のプログラムであったが、この回からは2泊3日が定例になった。参加者51名。

筆者はこの年初めてこの「数値解析研究会」に参加した。前に書いたように、1979年に名古屋大学が主催を引き受けてから、全国的な大シンポジウムになった。2日目の夜に開かれるその名も「大シンポジューム」は、なかなか盛会である。このシンポジウムは現在まで毎年6月頃開催されている。2007年の第36回からは日本応用数理学会が共催。

2) 数理解析研究所

京都大学数理解析研究所は、1980年1月24日~26日、高橋秀俊(慶應義塾大学)を代表者として、「数値計算のアルゴリズムの研究」という研究集会を開催した。第11回目である。報告は講究録No.382に収録されている。1979年度の企画であるが暦年では1980年となった。

1980年11月13日~15日に高橋秀俊(慶應義塾大学)を代表者として、「数値計算のアルゴリズムの研究」という研究集会を開催した。第12回目である。報告は講究録No.422に収録されている。数理的な研究が多いが、「対称帯行列固有値解析:ページスワップに注目して」(村田健郎)が仮想記憶を意識した数値計算を論じている。

日本の企業の動き

1) 日本クレイ(Cray-1の導入)

1980年、Cray-1が2台日本に設置された。前年1979年6月に日本法人の日本クレイ(株)が設立されたが、1980年1月21日にセンチュリリサーチセンタ(CRC、1971年までは伊藤忠電子計算サービス)に設置され、4月1日から本格稼働した。なお、CRCがCray-1の導入を決定したのは、1978年12月19日とのことである。CRCは、2006年10月に伊藤忠テクノサイエンスに合併された。

6月22日には三菱総合研究所にも設置された。フロントエンドはIBM System/370 model 168である。このマシンは見学に行き、「椅子」として座ったことがある。

2) 日本電気(ACOS 1000)

日本電気は1980年9月9日、ACOSシステム1000(通称ACOS 1000)を発表した。これは元々GE技術の系統を引く東芝の36ビットマシンで、OSはACOS-6であるが、東芝が大型機から撤退したので日本電気が開発を担当した。日本電気では初めて統合アレイプロセッサ(ベクトル演算器)を採用した。日立のIAPなどと同様にmemory-to-memoryのベクトル演算器であった。当初はコンパイラが自動ベクトル化できず、(初期のCray-1などと同様)ライブラリ・コールでベクトル演算を実行していたそうである。ピーク性能は28 MFlopsであった。日立のIAPに比べてあまり知られていないのは残念である。筆者も使ったことはない。出荷は1981年11月から。日本電気からHoneywell社(HIS)にOEM提供し、Honeywell社は自社のOSであるGCOS-8を搭載して販売する。

この時点で日本のベクトル演算器としては、富士通の75 APU (1977)、日立の180 IAP (1978), 200H IAP (1979)、三菱電機のMECLOM COSMO 700III(1979)、日本電気のACOS 1000 (1980)が上げられる。なお、世界的にはSperry社が、メインフレームUNIVAC 1100/80の拡張としてAPS (Array Processor Subsystem)を1977年に出荷している。詳細は不明である。その後1985年10月には、IBM社がIBM 3900/VFを発表する。

3) 日立(輸出)

日立製作所は、1980年1月、NAS社(National Advanced Systems)とOEM契約を結び、日立からのIBM PCM (Plug Compatible Machine)をAS-9000(M-280H相当)、AS-7000、AS-6000シリーズとしてアメリカに販売した。また、BASFとOlivettiを通じてヨーロッパにも輸出した。

4) 沖電気工業(if800)

沖電気工業は、1980年5月7日、if800 model10/model20 を発売した。プロセッサは4 MHzのZ80を搭載。プリンタやフロッピー・ディスプレイ(model20のみ)を標準装備し、ホビー向けでなくビジネス向けを狙った。このため販売数は伸びなかった。沖電気工業高崎事業所に保存されているif800 model30(1981)は、2016年3月10日、情報処理学会から2015年度情報処理技術遺産に認定された。

5) 日本電子計算(BSP断念)

日本電子計算は1979年4月25日にBurroughs社のスーパーコンピュータBSPの導入を決定していたが、BSPの開発中止を受けて、1980年12月15日、導入契約を解除し、日立製作所のM-200Hを導入することを発表した。

6) 東京芝浦電気(フラッシュメモリ)

同社の舛岡富士雄は、このころNOR型フラッシュメモリを発明した。1986年にはNAND型フラッシュメモリを発明。

7) 富士通(OASYS)

1980年5月、富士通は日本語ワードプロセッサOASYS100を発表した。単語変換、最新使用語優先学習方式を採用した。FDDを2基、親指シフトキーボードを搭載。270万円であった。OASYS 100及び親指シフトキーボード試作機は、2010年3月9日、情報処理学会から、2009年度情報処理技術遺産に認定された。

富士通は2020年5月19日、親指シフトキーボード3製品、および日本語ワープロソフト「OASYS V10.0」、日本語入力ソフト「Japanist 10」の販売を2021年中に終了すると発表した。

8) ソニー

ソニーは1980年に3.5インチのフロッピーディスクを開発し、1981年発売の英文ワープロの外部記憶装置として発売した。1982年からパソコンにも搭載されるようになり、急速に広まった。

9) ソード(PIPS)

ソードは1980年に事務処理用簡易言語PIPSを発表した。PIPSはソード製パソコンのみで動作したため、ハードウェアの売り上げも増大した。

10)中央電子(CEC8000)

中央電子株式会社は、1980年4月、国産としては初のUnixワークステーションCEC8000を発表した。CPUは16ビットのZ8001であった。東京大学情報科学科2期生の飯沢は、CEC8000へのUNIXの移植に協力したが、64 KBに収めるのに苦労したと語っている。発売は1981年。

11) 日本語ワードプロセッサ

1978年の東芝のJW-10発表以来、各社から日本語ワードプロセッサの発表、発売が続いた。1980年11月現在の一覧をbit誌1981年4月号掲載の大倉信治の記事により示す。これらはワープロ専用機で、パソコンにワープロソフトが搭載されるのはもう少し後のことである。表には記さなかったが、沖電気のレターメイト80(日本語電子タイプライタ)を除いて、12インチまたは14インチのディスプレイが装備されている。大倉氏は、これらの製品の商品としての完成度はまだ低く、今後大きく発展するであろうと述べている。

|

メーカ |

名称 |

発表(出荷) |

入力方式 |

プリンタ |

単語辞書 |

|

東芝 |

JW-10 |

1978/9 (79/2) |

カナ漢字 |

ドット24 |

10Mディスク |

|

JW 10-2 |

1980/5 (80/7) |

カナ漢字 |

ドット24 |

10Mディスク |

|

|

シャープ |

書院 |

1979/9 (79/12) |

全文字ペン |

インク24 |

|

|

沖電気 |

レターメイト80 |

1980/5 (80/10) |

全文字ペン |

ドット24 |

|

|

1980/5 (80/10) |

表示選択 |

ドット24 |

|

||

|

日本電気 |

NWP 20 (22) |

1980/5 (80/10) |

全文字ペン |

シャトル式24 |

|

|

NWP 20 (23) |

1980/5 (80/10) |

全文字ペン |

レーザ32 |

|

|

|

富士通 |

オアシス100 |

1980/5 (80/10) |

カナ漢字(親指シフト) |

ドット16 |

1Mフロッピー |

|

1980/5 (81/1) |

ドット24 |

||||

|

松下通信 |

JD-1000 |

1980/10 (81/3) |

全文字ペン |

インク24 |

|

|

キヤノン |

キャノワード55 |

1980/10 (81/12) |

ローマカナ漢字 |

熱転写24 |

15000語 |

カナ漢字:カナ漢字変換、全文字ペン:全文字配列ペンタッチ、ローマカナ漢字:ローマ字/カナ漢字変換

ドット:ドットインパクト、インク:インクジェット、シャトル式:シャトル式ドットインパクト

文字構成 24:24×24、32:32×32、16:16×16

10Mディスク:8万語、1Mフロッピー:10万語、15000語:15000語、最大39000語

次は標準化や世界の情勢。プログラミング言語AdaがDODに承認される。EthernetのDIX仕様はIEEE 802委員会に提出され公開される。エンディアンが定義されるのもこの年である。

|

|

|