新HPCの歩み(第100回)-1991年(c)-

|

学術情報センターはSINETを設置し、8大学を結んだ。日本でもネットワーク時代の到来である。東大でネットワークに関する講習会を開いたら600人以上が参加した。LINPACK HPCが定義され、2年後Top500に採用される。また、BaileyらはNAS Parallel Benchmarksを公表した。 |

日本の企業の動き

1) 富士通(DS/90 7000)

1991年9月、富士通とPFUは、SPARCプロセッサを搭載したFUJITSU DS/90 7000シリーズを発表した。OSはUXP/DSでUNIX System V R4に準拠した富士通製のOSである。デスクトップからラックマウントまで多くの機種がある。

2) 富士通研究所(並列処理研究センター)

富士通研究所は、1991年7月に並列処理研究センターを開所し、AP1000を設置して、国内外の30以上の研究機関に開放した。512プロセッサのモデルが1台、128プロセッサのモデルが1台、64プロセッサのモデルが2台、合計4台が設置されている。なおAP1000の正式発表は1992年10月である。

3) 日立製作所(OSF/1)

日立製作所は、IBM社、DEC社、HP社などとともにOSF陣営に入っていたが、1991年11月、メインフレームMシリーズやスーパーコンピュータ用のOSF/1を開発し、1991年11月から販売開始した。東京大学大型計算機センターでは、1993年からVMのゲストOSとして正式運用を開始する。

4) 三菱電機(ME RISC)

1991年5月、三菱電機はHewlett-Packard社からOEM提供を受けて、PA-RISCプロセッサを搭載したMELCOM ME RISCシリーズを発売した。

5) 三菱電機(EX900)

三菱電機は、日本IBMとの業務提携に基づき、日本IBMからOEM供給を受けて1991年4月MELCOM EX900シリーズを発表した。OSはMELCOM EX800で使われたGOS/EAを搭載してソフトウェアの継承性を確保するとともに、IBM社のMVS/ESAも提供した。2プロセッサ構成まで可能。ベクトル機構も搭載している。(1990年4月発売との資料もある)

6) 三菱電機(PIM/m、DDP、基礎研究所)

三菱電機は、前記の通り第五世代プロジェクトの一環としてPIM/mを開発した。また、1982年からNEDOの補助によりCAP (Cellular Array Processor)を開発してきた。これは64×64の2次元メッシュネットワークで結合されたSIMDマシンであり、画像処理を目的としていた。この頃、シャープと共同してデータ駆動プロセッサDDP(ピーク20 MOPS)を開発したようであるが、詳細は不明である。

三菱電機は、1991年中に米国ボストンにエレクトロニクス分野、とくに超並列コンピュータの基礎研究所を設立すると発表した。エレクトロニクス、通信、マルチメディア、データ解析、空間解析、メカトロニクス、アルゴリズムなどの研究拠点となる。

7) 沖電気(OKI station 7300)

1991年5月、沖電気はIntel i860(40 MHz)を搭載したワークステーションOKI station 7300 model 30を発売した。10月にはmodel 75を発売した。

7月、新設計のカスタムSPARCプロセッサを搭載したOKITAC S-series model 4を発表した。

8) 三洋電機(EDDEN)

この頃、三洋電機は、データ駆動の高並列コンピュータEDDEN (Enhanced Data-Driven Engine) を開発した。独自に開発したデータフローのPEを最大1024個まで結合できる。PEのピーク性能は10 MFlops。それぞれのPEがディスクに並列アクセスできるインタフェースを開発した。1992年、その商品版Cyberflowが発表される。4~64ノードの構成が可能なデスクトップシステムである。

9) 日本電気

日本電気は1月、PC98で稼働する日本語版MS Windows 3.0を発売すると発表した。国内PCメーカとしては初である。

日本経済新聞1991年1月7日号によると、日本電気は1センチ角のチップに波長10μの半導体レーザを1600個集積したレーザLSIの開発に成功した。3年後をめどに、超並列光コンピュータの原型機の試作を計画している。

|

|

10) 松下電器産業(OHMEGA)

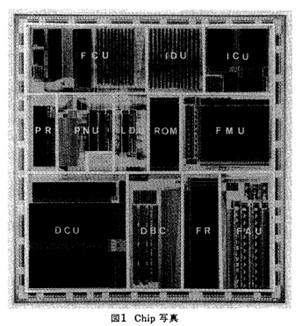

同社は、1990年、ADENA IIを商品化したADENA256を販売したが、1991年5月21日付の日本工業新聞によると、マイクロプロセッサを開発したと発表した。このプロセッサはスーパースカラ方式を採用し、クロックは40 MHzで80 MFLOPSの浮動小数演算性能を持つ。同社は、このプロセッサを用いて、20 GFlopsの演算能力を持つ並列計算機ADENART-IIを開発する予定であった。この並列計算機は、実際には出なかったようである。チップ写真は、計算機アーキテクチャ研究会89-4(1991年7月19日)での中島雅逸らの発表「スーパースカラ・マイクロプロセッサOHMEGAにおける動的ハザード解消機構と高速化手法」より。

11) 日本IBM

1991年8月頃、日本IBMと日本電気が、日本電気のSX-3に関してSI契約を近く結ぶと報道された。具体的には、エントリーレベルのSX-3/1Lを日本IBM社がシステムインテグレーションの一環としてコマツに販売しただけである。設置は12月であった。こともあろうにこのニュースがNew York Timesで報じられ、IBM社まで日本のベクトルの片棒を担ぐのかと大きな反響を巻き起こした。米IBM社のスポークスマンは「日本でのシステムインテグレーション商売の枠を少し広げただけ」と一生懸命火消しに努めた。

12) 日本コンベックスコンピュータ

日本コンベックスコンピュータ株式会社が10月18日にホテルニューオータニでConvexユーザ会をやるということで、基調講演を依頼された。前日からニューオータニのスイートルームが用意され(毎日東大に通勤していたのに)、会終了後も新橋のクラブで接待を受けた。まだバブルの時代であった。クラブでホステスの一人が、四谷の聖イグナチオ教会でミサの手話通訳をやっているとか言って、「主はみなさんとともに」の手話を実演していた。新橋はレベルが高い。

13) 日本鋼管

日本鋼管は1989年12月にConvex社とリアルタイム機の共同開発契約を締結したが、1991年には超並列コンピュータのフィージビリティスタディの契約を結んだ。1991年末に、日本鋼管から約10名の開発担当者をDallasのConvex本社に派遣し開発を進めた。Exemplar SPPの発売は1994年。

14) 日本IMSL株式会社

米国Visual Numerics社は、日本法人日本IMSL株式会社を創業した。同社は1993年日本ビジュアルニューメリックス株式会社へ社名変更。さらに2011年4月、ローグウェーブ ソフトウェア ジャパン株式会社に変更。

15) 伊藤忠テクノサイエンス

同社は、1991年4月、インテルジャパンとiPSC/860の国内販売代理店契約を結び出荷を開始した。

16) 日本データゼネラル

Data General社は不振が続いており、1991年5月には日本の子会社である日本データゼネラル社を$46Mでオムロンに売却した。

17) 計算流体力学研究所

1985年に桑原邦郎が創業した計算力学研究所は、1991年前半、100億円を投資してさらに5台のコンピュータを導入すると発表した(日経産業新聞1991年4月10日号)。超並列機としては、TMC社のCM-2、BBN社のTC2000、松下電器産業のADENAを、ベクトルコンピュータとしてはVP2600とSX-3である。これらによりHTDVを使った流体可視化の新しい画像処理技術を開発する計画であった。1992年には大阪にも4台のスーパーコンピュータを収容するビルを建設するという計画であった。

しかし、1991年末、日本電気のSX-3を撤去した。翌年には国産スーパーコンピュータをすべて撤去することになる。

ネットワーク

1) SINET

日本でもインターネットへの関心が高まっていた。1991年3月に、学術情報センター(NACSIS)はパケット交換網の整備を完了し、SINET (Science Information NETwork)として当初8大学(北大、東北大、筑波大、東大、名大、京大、阪大、九大)と学術情報センター(大塚)を結び、その後他の大学や研究機関に広げていく計画であった。筑波大学は、11月29日17時、先頭を切ってSINETに接続された。バンド幅は64 kb/s(MbでもGbでもないことに注意)であった。年内には128 kb/sに増強されるということであった。SINETの沿革によると、1992年4月にインターネット・バックボーン(SINET)の運用開始とのことである。海外のInternetとの接続は152 kb/sであった。

2) 講習会

1991年11月25日に、東京大学大型計算機センター主催で「学内LANとインターネットワーキングの展開」という講習会が開かれ、参加者がなんと600名を越えた。1990年発足したJCRNもセミナーの開催を検討していたが、1992年3月10日に「学術研究とネットワーク」というセミナーを工学院大学(新宿)で開催する。資料代を徴収したが、123名の参加があった。

3) ドメイン数

1991年9月6日現在の日本のインターネットドメイン数は以下の通りである。

|

JP domains |

2 |

|

AD domains |

7 |

|

AC domains |

153 |

|

GO domains |

29 |

|

OR domains |

29 |

|

CO domains |

336 |

我が国でもインターネットの利用はようやく高まりつつあった。現在では、JPドメインは日本の最も一般的なドメインであるが、当時は必ず第二レベルのドメイン(ACやCOなど)を付けることになっており、第二レベルのないJPドメインは歴史的な理由でKEKとNTTだけに認められていた。後にNTTDATAも。

4) AppleTalk

学内ネットワークも進展していたが、当時はlan上にIPだけではなくAppleTalkなどの他のプロトコルが混在し、ゲートウェイでの調整が必要であった。たとえば、東京大学では1991年1月30日に開かれたu-tokyo-adminミーティングにおいて、東京大学の中でAppleTalkの運用を円滑に行なうために、「東京大学におけるAppleTalkの運用について」を定め、2月12日から適用した、という記録が残っている。

5) BITNET

BITNETとWIDEとのメール交換が正式に開始したのは1991年9月2日であった。同日以下のようなアナウンスメントがInternet Newsに出された。

「この度、日本 BITNET 協会と WIDE Project は「公式に」相互に電子メールの交換を行なうことになり、アナウンス致します。今までの京都大学や南山大学・筑波大学経由の電子メールの交換はそれぞれの大学のボランティアベースで行なわれており、このアナウンスによってそのサービスをすぐに中止するわけではありませんが、sutgate を経由することによって従来の停電や休暇等によるメールの遅延がかなり軽減できると思います。またまだ漢字メールのサポートは BITNETJP では行なわれておりませんが、BITNETJPにおける漢字コードの標準が制定され次第、sutgate/jpnsut00 でコード変換を行なう予定です。」

利用は学術利用に限定されていた。

6) 番野善明氏

インターネットやbitnet関係で活躍し、筆者も大変お世話になった文部省高エネルギー物理学研究所電子回路技術課データ処理技術第一係長、番野善明氏が、1991年6月7日午後10時すぎ、明野町の県道で民家のブロック塀に衝突し亡くなられた。スピードの出し過ぎと報じられた。大変残念な事件であった。天文ファンでハレー彗星接近の時はKEKに反射望遠鏡を持ち込み、筆者ものぞかせていただいた。Wikiwand「番野 欣昭」によると、日本のアマチュア天文家の中で、軌道計算のために電子計算機を使用した先駆者の1人であると考えられている。1983年には浦田武とともに、栃木県烏山町で小惑星 (4200) 静御前を発見した。小惑星番野 (3394 Banno)は番野を偲んで1992年11月10日命名された。

標準化

1) Fortran 90

FORTRAN 77 (1978)を抜本的に改定したFortran 90(90から先頭以外は小文字で書く)は、1991年にISO規格、1992年にANSI規格、1994年1月1日にJIS規格として制定された。「これはもはやFortranではない」「Fortranの衣を着たAdaだ」という人もいるほど変貌した。77までは、データ構造もプログラム構造も静的であったが、90ではポインタや動的領域確保や再帰手続きなどが導入された。ベクトルがオブジェクトとして演算の対象になった、などいろいろ増強した。あまりに欲張った仕様なので、初期にはコンパイラがよいコードを出力せず、77風に書いた方が速い、というようなことがあった。後に、HPFが普及しなかった原因の一つに、Fortran 90をベースにしたので、そのコンパイラが未成熟であったことが指摘される。

2) HPF

ベクトルコンピュータが成功した要因の一つは、高機能のベクトル化コンパイラであった。タチのよいプログラムは、ほとんど手を加えなくてもすぐ数倍の速さで走った。20~30倍の高速化には種々のチューニングが必要であったが、それでも苦労は報いられた。並列計算機でも同様なことができれば、利用は急速に進むだろうと思われた。

並列処理の自動化、とくにデータ並列を自動並列化しようという試みとしては、Rice大学のFortran D、Wien大学のVienna Fortran、Parallel Computing ForumのPCF-Fortranなどがある。特定のハードウェア専用の処理系としては、CM-FortranやDAP-Fortranなどがある。

これらのバラバラの状況を統一しようという機運が盛り上がったのはSC 91のBoFであり、あっと言う間にHPF Forum (High Performance Fortran Forum)が作られた。まとめ役は Ken Kennedy(Rice University)。それから1年間に7回ものミーティング(各3日程度)やサブグループ会合を開いて精力的にHPFの規格原案をまとめた。このForumには、大学や国立研の主要な研究者のみならず、並列計算機を製造している主要な企業、並列コンパイラを目指している主要なソフトウェア会社などが結集していた。

出発点としたのはRice大学のFortran Dであったが、ベース言語をFORTRAN 77にするかFortran 90にするか議論があった。上にも述べたように、膨大な仕様のFortran 90を完全にサポートするコンパイラがまだない状態でこれをベースとすることには反対があったが、将来性を考えて、結局Fortran 90をベースとした。

これに呼応して、1992年9月には村岡洋一(早稲田大学)が日本の研究者に呼びかけ、HPFについて勉強して、日本からも意見を出すための勉強会を始める(後述)。

3) MPI

ほぼ同じ頃、MPI(Message Passing Interface)の動きも起こった。これまで並列計算機ごとに異なるノード間通信インタフェースが用いられており、また種々の共通インタフェースの提案があり、標準化は急務であった。PVMはその一つの方向性を示していたが、白紙から規格を作ろうとしたようである。その後登場したものを含めて、通信インタフェースや、それを含むプラットフォームとしては以下のものがある。知らないものも多い。

|

システムに依存したもの |

||

|

NX/2 |

iPSC/2のOS |

Intel社 |

|

NX |

Paragon |

|

|

Vertex |

nCUBEのカーネル |

nCUBE社 |

|

CMMD |

CM-5 |

TMC社 |

|

EUI |

SP1 |

IBM社 |

|

共通インタフェースの提案 |

||

|

PVM |

|

ORNL (1989) |

|

Express |

|

Parasoft Corporation (1988) |

|

p4 |

|

ANL |

|

PARMACS |

|

|

|

Zipcode |

|

LLNL |

|

Chimp |

|

Edinburgh |

|

Chameleon |

|

ANL |

|

PICL |

|

ORNL |

|

Linda |

|

Yale U. |

1991年夏に、少人数がオーストリアの山岳リゾートOberlechに集まって議論したのがMPI活動の始まりとされている。そこで、Jack Dongarra, Rolf Hempel, Tony Hey, and David Walkerの4人がメッセージ・パシングの標準はいかにあるべきかを白書にまとめた。Dongarraはこう回顧している。「既存のシステムはそれぞれメリットがあるが、アプリ開発を推進するために必要な要件を備えているものは皆無であった。この問題に対処するためコミュニティーの力を結集することにした。」 SC’91での活動は記録されていないが、たぶん、SC’91でも非公式に議論がなされたのではないかと想像する。

正式の議論は、Rice大学のKen Kennedyの主催によりバージニア州Williamsburgで1992年4月29日~30日に開かれた”Workshop on Standards for Message Passing in Distributed Memory Environment”から始まった。そこで、標準的なインタフェースの基本構想を議論し、標準化のための作業グループを決めた。中心人物は、Jack Dongarra, Rolf Hempel, Tony Hey, David W. Walkerなどである。

MPIの実装や利便性を検証しForumにフィードバックするため、Bill Groppらの開発したChameleonをベースに1992年頃からMPICHが開発される。MPICHの名前はMPI over Chameleonに由来する。このオリジナルのMPICHは現在MPICH-1と呼ばれている。MPI1原案は、1992年11月に公表され、1994年6月にMP1-1.0の最終版が公表される(HPCwireでは1994年5月13日付けでDongarraから発表がなされている)。

筆者は何となく、MPIが制定され、それではデータ分割や通信の記述が面倒くさいとHPFの構想が起こったような気がしていたが、両者はほぼ同時に始まったのである。しかもKen Kennedyは両方で主導的な役割を果たしている。

4) PVM

3月、Tennessee大学で、PVM v.2が公開された。

5) linux

この頃、Linus Torvaldsらはlinuxカーネルの開発を始め、1991年10月5日に公開した。

6) Python

オランダのGuido van RossumがPython 0.90を公開した。

7) WWW

CERNのTim Berners-Leeが、1990年11月12日にWWWの提案書“WorldWideWeb: Proposal for a HyperText Project”を発表したことはすでに述べたが、かれは翌日から実装をはじめ、必要なツールを構築した。1991年8月6日に世界初のWWWサイトを開設するとともに、WWWに関する要約をニュース・グループalt.hypertextに投稿した。

8) WAIS

TMC社(Thinking Machine Corporation)は、自社のCM-2やCM-5上で稼働する分散型テキスト情報検索システムWAIS (Wide Area Information Server)を開発していたが、さらにMicrosoft Windows、Macintosh、NeXT、X、GNU Emacs、さらには文字端末でも動くように開発を続けた。1991年、Unix上のOpen Source Softwareとして公開した。WAISはクライアント・サーバモデルを採用し、クライアントがサーバに対してキーワードを与えると、全文検索を行い、そのキーワードを含むデータに一覧を解す。開発者であるTMCのBrewster KahleとHarry Morrisは、TMCを離れ、Menlo ParkでWAIS社を設立した。1995年5月、WAIS社はAOLに$15Mで売却される。

9) CORBA

1989年、OMG (Object Management Group)が、異機種にまたがる分散オブジェクト標準を策定するために11社によって設立されたが、1991年、CORBA (Common Object Request Broker Architecture) Ver. 1.1が定義された。

性能評価

1) LINPACK HPC

Dongarraらは、1977年、サブルーチンパッケージLINPACKのマニュアルの付録として、次数100の連立一次方程式を用いてコンピュータの性能をMFlopsで評価したリストを公表し、1986年には次数1000の方程式による性能評価を提案した。

しかしコンピュータの性能向上に伴い、次数1000でも問題として小さすぎるので、1991年、任意サイズの線形方程式をGauss消去法で解くことにより性能評価を行うことを提案し、LINPACK HPC (Highly Parallel Computing)と呼んだ。Gauss消去法である限りプログラミングやチューニング、並列化などは自由である。ただし性能値としては、ハード上の演算回数ではなく、標準の浮動小数演算回数![]() を基準に算定する。1993年、これを用いてTop500が始まる。

を基準に算定する。1993年、これを用いてTop500が始まる。

2) EuroBen

オランダUtrechtのSARA (Academic Computer Centre Utrecht)のvan der Steenを中心に1990年からEuroBen Groupを構成し、ベンチマークセットを提案している。A. J. van der Steen, The benchmark of the EuroBen group, Parallel Computing 17 (December, 1991) pp. 1211-1221が最初の文献と思われる。

3) NAS Parallel Benchmarks

NAS (NASA Advanced Supercomputing部門)のDavid H. Baileyらは、1985年頃から、NASA Ames研究所の典型的なアプリケーションから高並列コンピュータのためのベンチマークを開発していた。Albuquerqueで開催されたSC‘91において、“The NAS parallel benchmarks — summary and preliminary results”という発表を行い、その構想と予備的なデータを発表した。その後、International Journal of Supercomputer Applications, vol. 5, No.3 (1991) 63-73 において、“The NAS parallel benchmarks”を発表している。

4) SLALOM benchmark

John Gustafson(Ames Lab.)らは新しいタイプの「スケーラブルなベンチマーク」を提案した。SLALOM (Scalable, Language-independent, Ames Laboratory, One-minute Measurement)は、問題を固定して計算時間を比較するのではなく、時間を1分に固定してどれだけ大きい問題が解けるかを比較するものである。時間を固定にしてスケーラブルなベンチマークにするというアイデアは面白いが、問題としてラジオシティ計算(連立1次方程式)を採用したことには首を傾げた。

5) Gordon Bell賞

1987年に始まったGordon Bell賞は、1991年には授与されなかった。1992年には、SCのプログラムとしてGordon Bell賞の最終候補がMinisymposiumでプレゼンを行い、SC中に表彰される。

次回は、世界の政府関係の動き。アメリカではHPCCが始まり、日本を凌駕しようとしている。主要なコンピュータベンダが消滅しつつあったヨーロッパでもT9000を使って自力でTeraflopを実現する構想もあった。中国も五カ年計画で追いかけている。

|

|

|