新HPCの歩み(第99回)-1991年(b)-

|

筑波大学ではQCDPAXが本格稼働を始め、立花隆氏が取材に訪れた。日本応用数理学会が発足するとともに、「高性能計算機評価技術」研究部会の活動が始まった。JSPPは神戸ポートアイランドで開催された。3回しか開催されなかったSupercomputing Japanの第2回が開かれる。 |

日本の学界の動き

1) 科研費島崎班

大学の大型計算センター関係者が中心になって組織された科学研究費総合研究島崎班『スーパーコンピュータの性能評価に関する総合的研究』(代表は九州大学島崎眞昭)は、91年から3年間の計画で始まった。年数回研究会を開くほか、国際シンポジウムISS’91(the International Symposium on Supercomputing 91)を11月6日~8日に九州大学および福岡のリーセントホテルで開催した。会議について詳しくは国際会議のところに記す。

12月17日~18日は神戸ワイン城(神戸市、西神中央の近く)で、打ち合わせ会を行った。

2) 筑波大学(QCDPAX、CP-PACS)

|

|

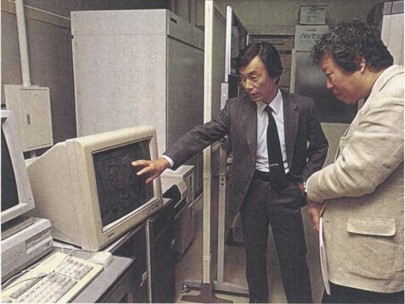

QCDPAXは1990年3月に一応完成したが、ハードウェアやソフトウェアの調整やデバックに1年近くかかり、1991年の初め頃から本格計算に入ることができた。月日の記録はないが、1991年の秋頃、評論家の立花隆氏が科学朝日の高橋真理子氏とともに来訪してQCDPAXを見学し、意見交換を行った。この時の記録は『科学朝日』1991年12月号の「立花隆が歩く コンピュータ最前線⑨」『素粒子の創成を解く国産超並列コンピュータ』という記事で多くの写真とともに収録されている。このシリーズはその後『電脳進化論- ギガ・テラ・ペター』(1993)という単行本にまとめられた。本書は、1993年、第2回大川出版賞を受賞する。訪問前、立花氏が資料を欲しいというので、あらかじめ一般向けの記事や専門誌の英語論文などを送っておいたが、英語論文までちゃんと目を通してこられたのにはびっくりした。写真は立花氏(右)にシミュレーション結果を説明する岩崎センター長(同記事から)。立花隆氏は、2021年4月30日に80歳で亡くなられた。

CP-PACSプロジェクトが正式に始まるのは1992年であるが、1991年春から、素粒子物理における格子QCD計算の具体的目標の検討や、計算機工学側のシステムに関する技術的な検討が行われていた。CP-PACSという名称が決まったのは5月16日である。

格子QCDの主要な演算の一つであるサブルーチンMULT(3次元複素ユニタリ行列の乗算)をターゲットにアーキテクチャの評価を行った。今で言うCo-designである。当初4個のPA-RISC CPUをバス結合したノードを検討したが、このアプリのB/F比は2.5であり、644の格子に対し、実効性能12.3%という評価がでた。完全なメモリバンド幅ネックであった。これが部内で発表されたのが1991年8月10日(土)のミーティングであり、後々「暗黒のCP-PACSミーティング」として記憶されている。

この問題は、その後8月29日、中澤研究室から浮動小数レジスタのリネーミングによる疑似ベクトル方式が提案され、これがCP-PACSの基本アーキテクチャの柱の一つとなった。このアイデアは筑波大学と日立製作所の協力のもと、開発とプロセッサへの実装が進められた。1993年7月のICS93(早稲田大学)で、中村宏らの筑波大グループは日立関係者と連名で“A Scalar Architecture for Pseudo Vector Processing based on Slide-Windowed Registers”という講演を行い、slide-windowのアイデアを初めて発表する。

もう一つの柱は、ハイパークロスバ相互接続網で、1989年の第1回JSPPで、日立中研の田中輝雄らが発表していたものである。

3) GRAPE-3

東京大学の杉本大一郎、牧野淳一郎らは、GRAPE-3を製作した。重力計算パイプライン回路を専用LSI上に作り、等価理論性能は15 GFlopsとなった。

4) FLATS2

|

|

東京大学/理研の後藤英一のチームは、FLATS (1984)の経験を活かし、1986年度~1990年度のERATO(新技術事業団、現在のJSTの前身の一つ)の「後藤磁束量子情報プロジェクト」において、循環パイプライン方式の数式処理計算機FLATS2を開発した。写真は「後藤磁束量子情報プロジェクトの研究成果」報告書から。

筆者の東大への転任と入れ違いに後藤英一教授が停年退官され、神奈川大学理学部情報科学科に移られた。ただし筆者のポストは後藤教授の後任ではなく、1年前に停年退官された米田信夫教授のものであった。「後藤磁束量子情報プロジェクト」は1990年度に終了したが、関係者の尽力で理研(和光)に「後藤特別研究室」を作り、磁束量子や半導体の研究を進めていた。筆者も1999年8月から2002年3月まで後藤特別研究室の客員主管研究員を兼務した。

前述のように後藤英一教授と中澤喜三郎教授(筑波大学)の両研究室と、日立中央研究所の第八部とは、定期的に非公開のGNH研究会を開いていた。筆者も東大に来た後に加えていただきGNOH研究会と称した。研究室の教員学生など2~30人の会であった。有益な意見交換を行い、勉強させていただいた。

5) 日本応用数理学会(「高性能計算機評価技術」研究部会)

日本応用数理学会では、1990年度に「高性能計算機評価技術」研究部会(代表、森正武)を設立し、スーパーコンピュータ性能評価について調査を進めてきた。日本政府の動きのところに書いたように、1991年8月12日~14日に、ハワイのカウアイ島でワークショップ” Japan-US Workshop for Performance Evaluation”を開催したのもその活動の一環である。

本年度は以下のような調査活動を行った。WGは「次世代スーパーコンピュータ性能評価技術調査ワーキンググループ」(1990年の記事参照)。

|

1991年7月16日 |

第1回調査委員会 |

平成3年度活動計画 |

|

1991年7月17日 |

第1回WG |

本年度調査内容、米国調査について |

|

1991年9月11日 |

第2回調査委員会 |

評価技術における従来の問題点、日米性能評価調査報告 |

|

1991年10月20日 |

第2回WG |

国内調査について |

|

1991年10月21日 |

第3回調査委員会 |

国内調査報告 |

|

1991年11月6日 |

第4回調査委員会 |

国内調査報告 |

|

1991年11月8日 |

第3回WG |

報告書について |

|

1991年12月16日 |

第5回調査委員会(KKR箱根青風荘) |

国内調査報告、ヒアリング「ICOTにおける性能評価技術について」 |

|

1992年1月27日 |

第6回調査委員会 |

国内調査報告、ヒアリング「スーパースカラアーキテクチャにおける性能評価技術について」(日本IBM寒川光) |

|

1992年2月21日 |

第7回調査委員会 |

報告書検討 |

|

1992年3月13日 |

第4回WG |

報告書原稿案の検討 |

|

1992年3月30日 |

第8回調査委員会 |

平成3年度調査研究のまとめ |

この他、国内調査活動としては、「SWoPP大沼」(7月18日)、「電子情報通信学会CPSY研究会」(10月18日)、「情報処理学会全国大会」(10月19日)、「International Symposium on Supercomputing(福岡)」(11月7日)、「情報処理学会ARC研究会」(1月22日)、海外調査活動としては、「日米性能評価ワークショップ(ハワイ州Kauai島」(8月12日~14日)、Supercomputing’91(Albuquerque、11月18日~22日)、それに合わせてCaltechスーパーコンピュータセンタ、HARC (Huston)、Cornell大学Theory Centerを訪問した。

この2年間の成果の紹介として、関口智嗣、小柳義夫「スーパーコンピュータの性能評価の現状」(『応用数理』3巻1号27-38 (1993))を発表する。

6) 情報処理学会(JIP, J91)

|

|

情報処理学会は1978年4月から季刊の英文論文誌JIP, “Journal of Information Processing”を発行している。1991年、その編集委員に就任した。そのころから廃刊(『情報処理学会論文誌』との合併)が話題になっていたが、61号(Vol. 15 Extra, 1993)をもって廃刊となる。問題は日本の情報科学の研究者が英語で論文をあまり書かないことで、「英文論文以外は論文でない」という物理学の文化で育ってきた筆者としては無念であった。真偽のほどは不明だが、JIPを創刊するとき、企業所属の理事から、「なんで、英語で論文を書く必要があるのか」という発言があったとのことである。この雰囲気がずっと尾を引いていた。結局筆者はお葬式のために編集委員になった形となった。

情報処理学会は、文部省(当時)の委託を受け、情報専門学科のCS領域に必要な最低限の内容を「標準カリキュラム」とする研究報告書をまとめ、公表した。J91と呼ばれる。1997年に改定する。

7) ISR

リクルートISRは、1987年以来アカデミアへのスーパーコンピュータCPU時間提供を行ってきたが、1991年度は、1991年11月から1992年10月末まで、2組のユーザにSX-2AのCPU時間を総計400時間提供することとした。

8) 「スーパーコンピュータと社会」シンポジウム

1989年秋に設立された「スーパーコンピュータと社会・研究委員会」は地球環境問題への注意喚起を目的とした日本のタスクフォースで、産学の研究者から構成されている。このグループは、地球環境問題を解析するためのスーパーコンピュータの利用を推進するために、企業の所有するスーパーコンピュータ資源をアカデミアの研究者に提供するプログラムを進めており、日本気象学会や日本海洋学会を援助してきた。1991年3月25日、東京で以下のような1日のシンポジウム「地球環境問題へのスーパーコンピュータ応用」を財団法人科学教育研究会(1951年創立)の主催で企画した。

|

基調講演 |

Prof. Atsushi Takeuchi (Univ. of Tokyo) |

|

基調講演“Supercomputing and the Environment” |

Dr. Bill Buzbee (Director of Scientific Computing Division, NCAR) |

|

パネルディスカッション |

|

|

Environmental Problems and Supercomputer Usage |

H. Ishizaki |

|

Evaluation of Global Warming Countermeasures |

H. Ishitani |

|

Turbulence Numerical Experiments on the Global Scale |

T. Koide |

|

Fundamental CO2 Issues and Oceanic Carbon Substance Simulation |

H. Komiyama |

|

Typhoon Forecast Using the Global Model Approach |

T. Iwasaki |

|

Japan’s Energy Supply: Long Term Outlook and Policy Issues |

K. Fujime |

(ISR発行Vector Register Vol. 4, #2, Spring/Summer ‘91による)

9) 『日本の並列処理研究』

Supercomputing Review誌1991年9月号の“Parallel Computing in Japan”(Kris Herbst)によると、日本では公的な研究機関でも、企業の研究部門でもMPPの開発は盛んにおこなわれているが、商品のMPPは作っていない。企業は非常に保守的である。売っていてもあくまでプロトタイプであり研究のテストベッドで、一種のステータスシンボルとまで言っている。アメリカとの大きな違いとして、アメリカではほとんどのMPPが小さなベンチャービジネスとして始まったのに対し、日本ではコンピュータの大企業がMPP開発プロジェクトを推進していることを指摘している。また、日本がハードウェアの設計ばかりに力を入れ、ソフトウェアの重要性に気付いていないことも指摘している。

10) 東京理科大学(近代科学資料館)

東京理科大学は、創立110周年を記念して、1991年11月、二村冨久氏(卒業生、二村化学興業の創立者)の寄付により、神楽坂キャンパス内に近代科学資料館を開設した。コンピュータ関係は、Bush式アナログ文解析機、CASIO AL-1000、FACOM 201(パラメトロン計算機)、iMACなどが展示されている。

国内会議

1) 「格子上の場の理論」(高エネルギー物理学研究所)

1991年3月7日~9日に、高エネルギー物理学研究所で研究会「格子上の場の理論」が開催され、”Direct Calculation of Fermion Determinants”という講演を行った。そのころは、quarkの対生成の効果を無視した「クエンチ近似」で計算を行っていたが、これはquark行列の行列式(determinant)を1と仮定した近似である。この近似が実際どのくらい成り立っているかを知ろうとして、quark行列をLU分解して行列式の値を計算した。QCDでは(gluonを介した)隣接結合なので、差分法などと同様のステンシル計算であるが、周期境界条件なので帯行列に余分な右上(と左下)のブロックが付いた形になる。それを工夫してLU分解を行った。44の格子でも、行列のサイズは3072(複素数)となる。クエンチ近似の結果は誤差10%程度なので、行列式の1からのずれもその程度かと予想していたが、全然違っていた。その後、クエンチ近似ではないdynamical quarkの計算ができるようになり、この問題は議論されなくなった。

2) HAS研

HAS研(Hitachiアカデミックシステム研究会)は、1991年3月27日、第2回シンポジウムを開催した。プログラムは以下の通り。

|

第1部製品紹介 |

|

|

日立RISCワークステーション、OSF等の紹介 |

株式会社日立製作所 山田 公稔 |

|

日立ネットワーク環境、マルチメディア、FDDI等の紹介 |

株式会社日立製作所 児玉 光宏 |

|

マルチベンダー環境、IBM、FACOM、DECnet、ASCII端末等へのHITACの対応(高エネルギー物理学研究所を例として) |

ファコム・ハイタック株式会社 |

|

通信衛星を使用したSE教育 |

株式会社日立製作所 原嶋 昇治 |

|

第2部パネルディスカッション |

|

|

情報処理教育上の問題点 |

帝京技術科学大学 神沼 靖子 |

11月29日には、特別講演および第3回シンポジウムを開催した。

|

特別講演 |

||

|

Computers in Higher Education |

ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY Peter Lykos |

|

|

第3回シンポジウム |

||

|

千葉大学における情報環境整備の実現について |

千葉大学 橋本 明浩 |

|

3) Supercomputing Japan 91

|

|

昨年の第1回に引き続き、Supercomputing Japan 91が4月10日~12日に池袋サンシャインで開催された。この時は実行委員を務めた。写真は配布された会議講演予稿録。

同時通訳を聞いていたが、英語の講演の日本語訳は的確なのに、日本語の講演の英訳は要領を得なかった。通訳の能力ではなく、講演そのものの完成度が違うような気がした。

4) JSPP 91

第3回のJSPP’91「並列処理シンポジウム」は5月14日~16日に神戸ポートアイランドの神戸国際会議場で開催された。筆者は実行委員を務めた。参加者は250名、発表論文は49編(アーキテクチャ関係が25編で半分)。招待講演はC. D. Polychronopoulos (UIUC)「コントロール/データフローマルチプロセッサとそのコンパイラ α-Coral」とDennis Gannon (Indiana大学)「オブジェクト指向並列プログラミングの実験と経験」であった。両招待講演の内容は、bit誌1992年1月号に翻訳収録されている。

5) 数値解析シンポジウム

第20回数値解析シンポジウムは、1991年6月17日(月)~19日(水)に、茨城県の「いこいの村 涸沼」(茨城県鉾田市箕輪)で開催された。担当は筑波大学数値解析研究室で、筆者が中心となって準備したが、予算の計算を誤り、直前に会費を値上げするというヘマをやってしまった。しかも、筆者自身は後述のようにSupercomputing US Pacificに出かけて、国外逃亡したので、非常に無責任なことになってしまった。関係者にはご迷惑をかけた。参加者96名。

6) SWoPP 91

第4回目のSWoPPが、「1991年並列/分散/協調処理に関する『大沼』サマー・ワークショップ (SWoPP大沼’91)」の名の下に、1991年7月16日(火)-19日(金) に、函館プリンスホテル(北海道)で開かれた。発表件数139、参加者数250であった。この回からは、情報処理学会からも多くの研究会が加わっている。すなわち、電子情報通信学会コンピュータシステム研究会、情報処理学会数値解析研究会、プログラミング-言語・基礎・実践-研究会、人工知能研究会、オペレ-ティング・システム研究会、計算機アーキテクチャ研究会の共催である。情報処理学会数値解析研究会からは15件の発表があった。筆者の参加はこの次の回から。

7) 数理解析研究所

京都大学数理解析研究所の研究集会「数値解析とそのアルゴリズム」は、三井斌友(名古屋大学)を代表者として、1991年11月20日~22日に開催された。第23回目であった。報告書は講究録No. 791に収録されている。

8) NSUGシンポジウム

NSUG(日本サン・マイクロシステムズ・ユーザ・グループ)は、1991年11月22日、溝の口のホテルKSPにおいて、第3回NSUGシンポジウムを開催した。筆者も誘われたが行けなかった。

|

10:00-10:10 |

[NSUG総会] |

NSUG会長/慶応義塾大学環境情報学部 相磯 秀夫 |

|

10:10-10:15 |

[祝辞] |

日本サン・マイクロシステムズ株式会社代表取締役社長 天羽 浩平 |

|

[NSUGシンポジウム] |

||

|

10:15-11:15 |

<基調講演> ”Standards – A Realistic View” |

サン・マイクロシステムズ社 James Gosling |

|

11:30-12:30 |

”次世代コンピュータへの挑戦” |

NSUG会長/慶応義塾大学環境情報学部 相磯 秀夫 |

|

12:30-13:30 |

<昼食休憩> |

|

|

<パラレル・セッション> |

||

|

13:30-14:30 |

-セッション1 |

|

|

|

1-A”SPARCの最新動向” |

日本サン・マイクロシステムズ 松岡 哲弘 |

|

|

1-B”商業印刷におけるデザイン・システム-SunのW/Sを用いて |

東洋紙業株式会社 山口 満 |

|

|

1-C”ロータス社のマルチプラットフォーム戦略” |

ロータス株式会社 久保田 欽 |

|

|

1-Dフリーディスカッション(BOF) ”CDーROMよもやま話” |

(リーダー)日本サン・マイクロシステムズ 松本 豊 |

|

14:30-14:45 |

<ブレイク> |

|

|

14:45-15:45 |

-セッション2 |

|

|

|

2-A”日本サン・プロダクツ オーバービュー” |

日本サン・マイクロシステムズ 佐野 充 |

|

|

2-B”SS2のみによる分散システムに基づくオプション・トレーディング・システムの事例 - 日本長期信用銀行の例” |

株式会社エス・エム・エル 斉藤 真一 |

|

|

2-C”ジャストシステムのUNIX戦略” |

株式会社ジャストシステム 早瀬 雅之 |

|

|

2-Dフリーディスカッション(BOF) ”Sunをより使いやすくするためには!?” |

(リーダー)日本サン・マイクロシステムズ 青島 茂 |

|

15:45-16:00 |

<ブレイク> |

|

|

16:00-17:00 |

-セッション3 |

|

|

|

3-A”Sunの新しい環境-Sun・プリンティング・ソリューション” |

日本サン・マイクロシステムズ 古島 一夫 |

|

”Sunの新しい環境-Video Pix” |

日本サン・マイクロシステムズ 村田 聡 |

|

|

|

3-B”Sun SPARCstationを使ったCGI方式操船シュミレータ” |

株式会社郵船海洋科学 中村 紳也 |

|

|

3-C”コンピューティング新時代/UI-ATLASの概要” |

UNIXインターナショナル 今村 弓夫 |

|

17:15-19:00 |

[ビア・パーティ] |

|

9) ISR Workshop

リクルートのスーパーコンピュータ研究所(ISR)は、第5回ISRワークショップ「高性能コンピュータの新しい潮流」を12月11日~12日にテピア青山(東京)で開催した。プログラム委員会は、川合敏雄(慶応)、杉本大一郎(東大教養)、西原功修(阪大レーザー核融合)、ラウル・メンデス(ISR)と筆者であった。プログラムは以下の通り。

12月11日(水)

|

9:30 |

あいさつ |

ラウル・メンデス |

|

9:40 |

特別講演「高性能ネットワークと高性能コンピュータ」 |

小林久志(Princeton大学) |

|

10:40 |

「異機種分散システムにおける仮想現実環境」 |

Michael B. Johnson (MIT) |

|

11:40 |

昼食 |

|

|

13:00 |

「マルチメディアデータベースとオブジェクト指向」 |

田中克己(神戸大) |

|

14:00 |

「NEXTにおけるInter Personal Computing」 |

中村真(ネクストコンピュータジャパン) |

|

15:00 |

休憩 |

|

|

15:30 |

「DIDDLY (Digital’s Integrated Distributed Database Laboratory) |

David B. Wecker (DEC) |

12月12 日(木)

|

9:30 |

基調講演「最適化、進化、遺伝的アルゴリズム」 |

星野力(筑波大) |

|

10:30 |

「柔軟情報処理:成功への道」 |

Bruce J. MacLennan (Tennessee大学) |

|

11:30 |

昼食 |

|

|

13:00 |

パネルディスカッション 「ニューラルネットワーキングの現状とその将来について」 モデレータ:福島邦彦(大阪大学) パネリスト:浅川和雄(富士通研究所) 小池誠彦(日本電気) 久間和生(三菱電機) |

|

|

15:00 |

休憩 |

|

|

15:30 |

クロージングパネル「より人間的なコンピュータを目指して」 モデレータ:ラウル・メンデス パネリスト:福島邦彦(大阪大学) 星野力(筑波大) 小林久志(Princeton大学) 小柳義夫(東京大学) 杉本大一郎(東京大学) |

|

ニューラルネットのパネルディスカッションは、1992年から始まる予定の新情報処理開発機構(RWCP)が、「柔らかな情報処理機能を持つコンピュータ」をめざし、実世界知能技術としてニューラルネットワークを重視していると思われたからである。このパネルの詳しい報告がISR発行のVector Register Vol.4, No.4 (1992年3月発行)に掲載されている。

クロージングパネルの報告は、Vector Register Vol.5, No.1(1992年7月発行)に掲載されている。それによると、筆者は、「可視化はシミュレーションを理解する有用なツールであるが、その有効性は見る人の力量によるところが大きい。近代科学は客観化することにより成果を蓄積し、体系化してきたが、可視化においても得られた知見を客観化する方法論を確立すべきである」というようなことを言ったらしい。

次回は、日本の企業の動き、ネットワークの動き、標準化など。富士通研究所は並列処理研究センターを開設し、数台のAP1000を設置した。Fortran 90の規格が制定されるとともに、その上で並列記述言語HPFの議論が始まる。同時にメッセージ交換を記述するMPIの規格化も始まる。世界初のWWWサイトが開発される。

|

|

|