新HPCの歩み(第101回)-1991年(d)-

|

いよいよアメリカではHPCCが国家プロジェクトとして始まった。そもそもHPCということばが広く使われるようになったのはこの頃からである。主要なコンピュータベンダが消滅しつつあったヨーロッパでは、システム開発はあきらめて、アプリの開発に力を集中しようなどという議論がなされていた。中国で五カ年計画がはじまり、台湾ではNCHC (國家高速計算中心)を開発する5年計画が承認された。 |

アメリカ政府関係の動き

1) HPCC始まる

|

|

Lax Report (1982)、National Computing Initiative (1987)、Federal HPC Program (1989)などの報告書は、アメリカにおいてスーパーコンピュータの利用を推進することが国家的に重要であることを強調してきたが、George W. Bush大統領(父)は、1991年2月、1992年度大統領予算教書の補足書(いわゆるBlue Book、写真)“Grand Challenges: High Performance Computing and Communications The FY 1992 U.S. Research and Development Program”でHPCC (High Performance Computing and Communication)計画を公表し、Grand Challenges問題の解決を目指すことを表明した。アメリカ政府の文書に“high performance computing”という言葉が頻繁に用いられるようになったのはこの頃からであろう。ちなみに、アメリカの会計年度は日本とは半年ずれていて、例えば1992会計年度は1991年10月から1992年9月までである。

12月9日には、上院議員Al Goreの提唱するThe High Performance Computing Act of 1991(5年間の時限立法)が大統領の署名により成立し、HPCC計画およびNII (National Information Infrastructure)が発足した。これを契機に、NITRD (Networking and Information Technology Research and Development)が設立され、NITRDを中心に複数の連邦政府機関における横断型な政策立案・実施の調整が行われている。

Bush政権下では、科学技術分野におけるGrand Challenges問題の解決に要求される、スケーラブルな高性能コンピューティングシステムやシステムソフトウェア、アプリ、高速通信などに重点を置いていた。クリントン政権(1993年~2001年)では、上記のようにNII構想が発表され、通信ネットワーク基盤、通信サービス、健康・医療・ビジネスなどのアプリケーションの3層構造が推進された。クリントン政権は1993年後半に、NIIの開発を含めた新しいHPCC計画を発表する。そこでは、グランドチャレンジに加えて、全国的な情報基盤アプリケーションであるナショナルチャレンジ問題(ディジタル図書館、教育、環境、健康医療、生産統合、危機管理など)を定義し、高度な演算性能や通信性能により解決していこうとするものであった。

2) PetaFLOPS Initiative

JIPDECの調査によると、HPCCと連動してPetaFLOPS Initiativeが1991年に作られた。NSFをスポンサーとして、Grand Challengeに関するワークショップが1991年12月12日にPurdue大学で開催された。今後10年間における重要な研究トピックスとして

a) 理想的な並列計算モデル

b) PetaOps (1015 ops)性能の実現

c) HDTV, Gigabit Network, Visualization時代のコンピューティング

d) アーキテクチャを設計するためのインフラ

が挙げられている。このワークショップの報告書“Report of the Purdue Workshop on Grand Challenges in Computer Architecture for the Support of High Performance computing”by H. J. Siegel et alはPurdue大学からTR-EE 92-26 (July 1992)として公開されている(Journal of Parallel and Distributed Computing, Vol. 16, No. 3, pp. 199-211 (November 1992))。このあと様々なワークショップが開催され、1994年の”The Workshop on Enabling Technologies for Peta(FL)OPS Computingに結集する。

3) CSCC (Concurrent Supercomputing Consortium)

Intel社は、CSCC (Concurrent Supercomputing Consortium)計画の一環として実験機Touchstone Deltaを開発し、1991年5月3日にCaltechに設置した。これはi860を用いたノードを、hypercubeではなく2次元メッシュに結合したマシンで、最終的に512 ノードである。詳細はIntel社の項参照。

4) CSNET停止

インターネットの先駆的な役割を果たしたCSNET(1981年開始)は、10月役割を終え運用を停止した。

ヨーロッパの政府関係の動き

1) スイス(CSCS設立)

1985年、スイス連邦政府はHPCセンター設立のためにCHF 40Mを、国内研究ネットワークのためにCHF 15Mを投資することを決定した。前者がCSCSとなり、後者がSWITCHとなった。当時のスイス・フランの為替レートはCHF=90~105円であった。これは5か年計画で1986年10月から1991年9月までであった。

1988年からTicino州(スイス南部、イタリア語圏)にthe Swiss National Supercomputing Centreを設置することとし、1990年、Ticino州のMannoに新しいビルを建設し、センターを設置することに決定した。センター名は、イタリア語圏なのでCentro Svizzero di Calcolo Scientifico (CSCS)とした。英語に直訳すればSwiss Centre for Scientific Computing (SCSC)である。 組織的には、ETH Zurichの下にある独立機関である。なぜイタリア語圏に設置したかというと、2つあるスイス連邦工科大学がドイツ語圏のZurich(ETHZ)とフランス語圏のLausanne(EPFL)にあるので、それらとのバランスを取ったということのようである。

CSCSは1991年9月30日に活動開始し、最初のスーパーコンピュータとしてNEC SX-3/22を設置した。同時に、国内各所から利用できるようにSWITCHネットワークも設置された。正式な開所は、1992年10月1日である。1999年5月30日から6月4日に、筆者は外部評価委員として、CSCSを訪問した。2012年3月に、近くのLugano-Cornaredoに移転する。

2) Rubbia Report

1989年からCERNの所長を務めている物理学者のCarlo Rubbia(1984年ノーベル物理学賞受賞)を中心として、ヨーロッパのスーパーコンピュータ産業をいかに育成するかというワーキンググループがEuropean Commissionの下で組織され、その報告書”Report of the High Performance Computing and Networking Advisory Committee”が1991年1月に公表された(通称Rubbia Report)。内容は、「ECは、アメリカや日本に追いつくためには、もっとHPCに投資すべきである。しかし、システムを作ることは無理なので、アプリケーション開発で世界の先頭に立て。」というような内容であった。1991年末に友人のJaap Hollenberg(オランダ)から、かれのやっているSupercomputer European WatchというASFRA発行のニュースレターにコメントを求められた。筆者は、「ヨーロッパはかつてコンピュータ開発で先駆的であった。システム開発は重要であり、これを諦めると、コンピュータがブラックボックスになってしまい、アプリの開発にも差し支えるのではないか」というようなコメントを書いた。1993年1月号(Vol. 4, Issue 1)に掲載されている。筆者のコメントへの見出しには、“In the era of parallel computing, applications are tightly connected to architecture”と書かれている。今の言葉でいえば、Co-designの重要性を指摘していたことになる。

3) European Teraflop Initiative

European Teraflop Initiativeと呼ばれる作業部会が、1993年までに1 TFlopsのコンピュータをヨーロッパに設置するべきであると結論していることを、Electronics Weeklyの2月27日号が伝えている。このイニシアチブではCM-2とCM-5を比較したり、i860などのチップを調査したりしていた。前記のRubbia Reportを歓迎しているが、ヨーロッパのメーカは積極的に動きそうもないので、この作業部会は1 TFlopsの実験機を開発しようということのようである。1989年にSGS-Thomosonに吸収されたInmos社の新しいtransputer H1(T9000の開発コード名)を使って開発する計画であった。これは1991年4月15日に発表されると期待されていたが、4月24日に延期となり、しかも結局開発は断念されてしまった。もちろん、Teraflopsは、1993年はおろか1997年まで世界のどこにも実現しなかった。

ソ連の動き

1) ソ連のスーパーコンピュータ

ソビエト連邦は1991年末に崩壊するが、そのころのソ連内のコンピュータ事情とくにHPC事情はどうなっていたのか。Supercomputing Reviewの1991年2月号から紹介する。もちろん多くは秘密のベールに包まれている。Intelのi860やtransputerはCOCOMの輸出禁止品目であったが、裏ルートでかなり入っていたようである。1988年から52台のElbrusコンピュータ(5 MFlops、メモリ80 MB)が製造されており、IBM 360のクローンも作られているそうである。MC68030とi860を用いたEpsilon RS-860ワークステーションが量産されていた。また、CrayにならったMKPという1000 MIPSの“スーパーコンピュータ”が計画されており、純ソ連製の素子を用いて作られ、ロシア版のUnixやソ連製のソフトで走るとのことである。ソ連の崩壊後の1992年、Lebedev Institute of Precision Mechanics and Computer Engineeringから技術者がスピンオフし、MCST (Moscow Center of SPARC Technologies)を創立した。Elbrusシリーズとして、SPARC命令セットによるマイクロプロセッサMCST R80, R150, R500, R500S, MCST-4Rを用いたコンピュータを製造した。

アジアの動き

1) 中国の五カ年計画

中華人民共和国はソビエト連邦にならって1953年から五カ年計画を始めた。政治的な混乱などもあり、実質的な意味をもつのは1981年からの第六次五カ年計画からと言われる。スーパーコンピュータについては、1991年の第八次五カ年計画から研究開発が計画されている。

2) NCHC

台湾ではNSC (Taiwan’s National Science Council)が1988年からスーパーコンピュータセンターを計画していたが、1989年、教育省とともに可能性を探る委員会を設置した。1991年、NCHC (National Center for High Performance Computing, 國家高速計算中心)を開発する5年計画が承認された。

3) PARAM 8000

インド政府のC-DAC (Centre for Development of Advanced Computing、1988年設立)は、1991年8月、64個のT800/T805 transputerを用いたPARAM 8000コンピュータを発表した。256ノードのマシンも作られた。

世界の学界の動き

|

|

1) Sidney Fernbach 死去

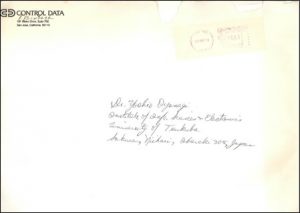

米国LLNLの計算部門の長としてHPCを推進し大規模計算を進めてきた物理学者Sidney Fernbachは1991年2月15日に73歳で死去した。IEEE Computer Societyは1992年、彼を記念してSidney Fernbach Awardを創設する。筆者は1985年に氏を筑波大学で案内して以来懇意になり、日米のスーパーコンピュータ設置情報などをしばしば交換した。この写真はかれの手書きの封筒である。日付は亡くなる3か月前の1990年11月20日。当時かれは独立のコンサルタントをしていたが、CDC社との関係は深かったのでCDC社の封筒を使っている。また筑波大学の住所が昔の「新治郡桜村」のままになっていたがちゃんと届いている。中身は氏の収集した世界のスーパーコンピュータ設置の一覧表であった。

2) 階差機関の製作

イギリスのCharles Babbage (1791年12月26日 – 1871年10月18日)は、1823年にイギリス政府の全額資金援助を受けて、階差機関(Difference Engine) と名付けた多項式関数の値を計算する機械の設計を開始したが、完成には費用が掛かりすぎるとして19年後に政府は援助を打ち切った。後に改良を加えた「階差機関2号機」を設計したが、Babbage自身は製作していない。

1989年、LondonのScience Museumは、キュレーターのDoron Swade の指揮の下、Babbage生誕200年を記念して階差機関2号機の製作を計画した。Babbageの設計に基づき、19世紀当時の技術精度にあわせて製作された。製作費は£500000(約1.25億円)。生誕200周年に当たる1991年に完成し31桁の計算結果を出力した。2002年、Babbageの設計したプリンターも完成する。なお、2008年に、アメリカで階差機関がもう一台製作される。

次回は国際会議。つくばで、CHEP 1991とLattice 91が開催され、両方のお手伝いをした。Supercomputing USA/Pacificという会議がSanta Claraで開かれ、日本からの視察団として参加した。SC’91には参加できなかった。

|

|

|