新HPCの歩み(第188回)-2002年(d)-

|

日本でもグリッド・ビジネスが始まった。大日本印刷は企業内などのパソコンの遊休パワーを活用して高速演算を行う自律分散型並列処理プラットフォームを開発した。巨額の損失を抱える日本の半導体メーカに合従連衡の動きが始まる。昨年から始まったGGFでグリッドの標準化が進められたが、IBM社などが提唱したOGSAの方向に大きくハンドルを切った。 |

日本の企業の動き

1) 富士通(ベクトル撤退、PRIMEPOWER HPC2500)

すでに噂では流れていたが、2002年1月5日、富士通は本年中にベクトルコンピュータの開発から撤退する方針を明らかにした(讀賣新聞2002/1/6)。3月6日には、スカラ型のスーパーコンピュータを開発していることを発表した。CPUは1 GHzを越える4命令同時実行の高性能プロセッサ、これを128個SMP(対称型マルチプロセッサ)として結合したものをノードとし、光結合により128ノードまで拡大できるという壮大な売り込みであった。OSはSolaris。従来のベクトルユーザがスムーズに移行できるよう、コンパイラやツールを提供するとのことである。これでベクトルスーパーコンピュータを開発するのは日本電気とCray社だけとなった。

富士通は、SPARC64 Vの仕様を定めるにあたり、Sun Microsystems社のUltraSPARCとの互換性をたかめるため、共通仕様を策定した。2002年10月にMicroprocessor Forum 2002 (San Jose)で発表されたSPARC64 Vは、130 nmのテクノロジで、最大1.35 GHzのクロックで作動する。(Wikipedia: SPARC64 V)

|

|

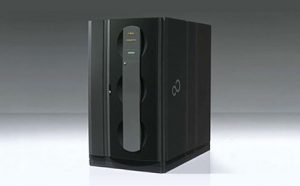

2002年8月22日、富士通はピーク性能最大85.1 TFlopsのPRIMEPOWER HPC2500を販売開始し、2003年1月から出荷すると発表した。CPUは1.3 GHzのSPARC64 Vを搭載し、1ノードには最大128プロセッサ搭載できる。OSはSolaris。ノードの最大理論性能は665.6 GFlops。これを片方向16 GB/sの高速光インターコネクトで最大128ノードまで接続できる。ベクトル型の“VPP”シリーズから移行するための“VPP Fortran(VPPフォートラン)”仕様を含む並列コンパイラ『XPFortran(XPフォートラン)』や、Fortran、C/C++コンパイラなどを提供するほか、チューニングサービスや移行支援サービスを提供するとしている。(ASCII.JP 2002/8/22) 写真は富士通の製品展示室から。

独立行政法人航空宇宙技術研究所(NAL) は128 CPU搭載のノード14台を接続したPRIMEPOWERシステムを「第3期NS (Numerial Simulator)システム」として導入し、10月から稼働を開始した。ピークは9 TFlops。(ZDNet 2002/10/22)

Top500リストには以下の3件が掲載されている。性能の単位はTFlops。

|

設置場所 |

機種 |

コア数 |

Rmax |

Rpeak |

初出と順位 |

|

名古屋大学 |

HPC2500 (2.08 GHz) |

1884 |

6.86 |

13.82 |

2005年6月41位 |

|

NAL |

HPC2500 (1.3 GHz) |

2304 |

5.406 |

11.98 |

2003年6月7位 |

|

京都大学 |

HPC2500 (1.56 GHz) |

1472 |

4.552 |

9.185 |

2004年6月24位 |

富士通は4月、科学計算のためのグリッド環境を構築すると発表した。これにより、Solarisで走るPRIMEPOWERと、Linuxで走るIntelベースのPRIMERGYと、UXP/Vで走るベクトルスーパーコンピュータのVPPから構成されるグリッドを構築できる。富士通はこれまでITBLのためのグリッド・ミドルウェアを提供し、九州大学、京都大学、名古屋大学に設置したVPPにGlobus Toolkitを移植してきた。(HPCwire 2002/4/26)

2) 日本電気(SX-7、VR7701、Express5800/100)

日本電気にとって最大の事件は、最初に書いたように地球シミュレータが稼働し、ぶっちぎりの世界一を占めたことである。この技術を基にしたSX-6は2001年に発表されている。

|

|

地球シミュレータが動き出したばかりであるが、日本電気は10月9日SX-7を発表した(HPCwire 2002/10/11)。筆者が最初に知ったのは東北大学情報シナジーセンターの「大規模科学計算システムニュース(9月3日付け)で、2003年1月にSX-4からSX-7に更新するということであった。CPU当たりの演算性能は少し上がって8.83 GFlops、1ノード最大32 CPUまで、メモリは256 GB。核融合研のSX-7/160M5は、コア数160、Rmax=1.378 TFlops、Rpeak=1.412 TFlopsで、2003年11月のTop500では81位にランクしている。東北大は載っていない。写真は日本電気のページから。

日本電気は、2002年月3日、64-bit MIPSプロセッサVR7701を発表した。クロックは400 MHz、256 KBのオンチップL2キャッシュとSDRAMメモリコントローラを搭載している。L2キャッシュは4-way set associativeでLRUアルゴリズムのwrite back方式(フラッシュされるとき主記憶に書き戻される)、ECC保護されている。(HPCwire 2002/5/3)

また2002年4月9日、Intel社のItanium 2(コード名McKinley)を32個搭載したサーバExpress5800/100シリーズが完成し、7月9日にはItanium 2を最大32個搭載したTX7/i9000シリーズを発表した。7月12日に発表されたTX7/AzusAシリーズはItanium 2を32個搭載しLinuxまたはHP-UXで稼働する科学技術サーバである。(HPCwire 2002/11/8)

3) 日立製作所(Harmonious Computing)

日立は2002年12月17日、サービスプラットフォームコンセプト「Harmonious Computing」を発表した。「Harmonious Computing」は、ユーザのビジネスを実行するシステム基盤であるサービスプラットフォームに対して、ユーザがポリシー(実行規準)を設定するだけで高付加価値なサービスを快適に利用できるITシステムを提供するというコンセプトで、IBM社の“On Demand Computing”やHewlett-Packard社の“Self-Adaptive Computing”に対抗するものと考えられる。「H」で始まるところがミソらしい。(日立ニュースリリース2002年12月17日)

「Harmonious Computing」では、各種の機能やサービスが相互連携することが重要であることを指摘し、日立は、先行開発した技術や仕様を各種標準化団体に積極的に提案し、他社と協調し、仕様の普及につとめて行くことを宣言している。具体的には、

- IETF(Internet Engineering Task Force):ネットワークやシステムのポリシー管理標準化

- DMTF(Distributed Management Task Force):システム運用管理情報モデル(CIM: Common Information Model)標準化

- SNIA(Storage Networking Industry Association):ストレージシステム運用管理の情報モデル標準化

- OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards):Webサービスセキュリティ、管理メッセージングの標準化

- GGF(Global Grid Forum):グリッドサービスインタフェースの標準化

などを挙げている。

4) 半導体メーカの事業統合(ASPLA)

HPCwire 2002/1/11は、日本経済新聞の記事を引用して、日立、日本電気、三菱電機、東芝、富士通、沖電気、松下通信工業など11社が、次世代半導体製造のための合弁会社を作る計画が進んでいると報じている。日本の半導体メーカはアメリカや韓国との競争によって巨額の損失を抱えており、100nm以下の半導体工場には莫大は費用が掛かることを理由に挙げている。日本経済新聞は2001年10月28日の社説で、垂直統合はもはや時代に合わず、水平分業を模索すべきだと論じていた。

2002年7月5日、半導体メーカ11社が計18.5億円を出資し、国費315億円を投入して、ASPLA (Advanced SoC Platform Corporation、先端SoC基盤技術開発)を千代田区に設立した。NEC相模原事業所の敷地内に90nmテクノロジの300mmウェファ製造ラインを構築し、システムLSIに適した標準プロセスの開発を始めた。(HPCwire 202/7/12) 2004年5月には一般企業向けの試作シャトルサービスを始め、大学共同利用のLSI設計施設VDECでも2004年10月からこのサービスを利用できることになる。3年強の活動の後、2005年9月にこのプロジェクトは終了し、会社そのものも解散する。時代は65nmから45nmに移っていた。(「先端SoC基盤技術開発(ASPLA)-夢見た日の丸ファウンドリー-」)この事業はどういう意味があったのでしょうか。

おそらくこの動きとも関係があると思われるが、2002年3月18日、日立製作所と三菱電機は、システムLSIの事業統合を発表した(HPCwire 2002/3/22)。日本電気は5月に、半導体部門を分社化して専業メーカとして株式公開を目指す方針を発表した。2001年12月にDRAM事業からの撤退を表明した東芝と富士通も、2002年6月、システムLSIを中心に半導体産業で包括提携すると発表した。(谷光太郎「日本半導体大手の合従連衡」)

5) 日本IBM社(フォーラム、グリッド・ビジネス事業部)

2月19日に、日本IBM飯倉事業所において、「IBM Life Scienceソリューション・フォーラム#1」を開催した。

|

13:30 |

オープニング |

|

|

13:30 |

Accelrys社とIBMで、理想環境の実現へ 1月7日発表のAccelrys社とIBM提携骨子等について |

アクセルリス㈱ セールス・ディレクター 谷地 敏行 |

|

14:00 |

IBMにおけるライフサイエンスとソリューションのご紹介 |

ライフサイエンス事業推進部長 梶谷 浩一 |

|

14:45 |

コーヒー・ブレーク |

|

|

15:00 |

アクセルリス社のソリューション最新情報 (パート1) ☆Discovery Studio(TM)による統合創薬プラットフォーム実現 |

アクセルリス㈱ |

|

15:30 |

アクセルリス社のソリューション最新情報 (パート2) ☆最新創薬支援アプリケーションのご紹介 □高速大量HTアノテーション:GeneAtlas □HT結晶解析:Quanta、HTCプロジェクト □タンパク質モデリングの業界標準:Insight II □HTドッキングにおけるの最新事情:Cerius2 □ファーマコフォー:Catalyst □Chemical Desktop/Server:Accord |

アクセルリス㈱ |

|

16:30 |

IBMライフサイエンスお客様事例のご紹介 |

ライフサイエンス事業推進部 |

|

17:00 |

閉会 |

|

IBMフォーラム2002が、2月27日~3月1日に東京国際フォーラムで開催され、その出し物の一つとして、28日に「10年後のHPC-世界水準を目指す大学のIT環境」と題して講演した。

日本IBM社は、2002年8月1日付けでグリッド・ビジネス事業部を新設し、今後、グリッドコンピューティング事業を本格展開していくと発表した。米IBMは、グリッドコンピューティングの標準化団体であるGGF (Global Grid Forum)に参加しており、グリッドの標準アーキテクチャ『Open Grid Services Architecture』(OGSA)による標準化を推進している。今回のグリッド・ビジネス事業部の設立に合わせて、エマージング・ビジネスを再編。グリッドコンピューティングのほか、「オートノミック・コンピューティング」「セキュリティ&プライバシ」「ネットワーキング」「ゲーム」「eビジネス・オン・デマンド」の6つの新規ビジネス分野を追加し、積極的に推進していく方針とのことである。

6) サン・マイクロシステムズ社

同社は、2002年3月8日、ホテルニューオータニ(東京)においてScott McNealy会長兼CEOを呼んで「サン・リーダーシップ・フォーラム2002」を開催した。声をかけていただいたが、洞爺湖でのHokkeと重なり出席できなかった。

4月25日~26日には、ホテルニューオータニにおいて、Sun Product Forum 2002を開催した。Sunの新しいテーマである「We make the net work.」が強調された。

同社は、7月1日、ライフサイエンス・ソリューションを提供している企業19社とともに、本社に「ライフサイエンス・ソリューション in iForce Ready Center」を設立した。この設立を記念して、8月28日~30日にライフサイエンス・ソリューション・セミナーを開催した。また、9月18日~20日には、東京ファッションタウンTFTホールにおいて、「ゲノムテクノロジー・ビジネス・フォーラム2002」を開催した。

11月7日~8日には、Japan Education and Research Conference 2002 Tokyoが開催され、参加した。

7) AMD社(カンファレンス)

日本AMD社は、12月10日にベストシステムズ社と共同で、大手顧客向けに「AMDクラスター・ソリューション・カンファレンス2002」を開催し、4プロセッサ構成のOpteron搭載システムのデモを行った。

|

13:00-13:05 |

御挨拶 |

日本AMD株式会社代表取締役 堺 和夫 |

|

13:05-13:20 |

AMDプロセッサ ロードマップ 概説 |

AMD米国本社 ダーク・マイヤー |

|

13:20-14:00 |

AMD Opteron(tm) プロセッサ サーバー技術 概説 |

AMD米国本社 スティーブ・ポルジン |

|

14:00-14:40 |

大規模 AMD Athlonクラスタへの道程 |

東京工業大学 松岡 聡 |

|

14:40-15:00 |

休憩(コーヒー・タイム) |

|

|

15:00-15:40 |

PCクラスタの構築とギャロッピング振動問題への適用 |

東京大学 石原 孟、フルーエントアジアパシフィック 岡 新一 |

|

15:40-16:20 |

PGIコンパイラシステム製品概要とロードマップ |

STマイクロエレクトロニクス Vince Schuster |

|

16:20-16:50 |

アプロ製品概説 |

アプロ・インターナショナル社 ジョン・リー |

|

16:50-17:00 |

質疑応答 |

|

|

17:00-19:00 |

懇親会 |

|

|

19:00 |

終了 |

|

この会議については、「PCクラスタの最速エンジンとしてOpteronを売り込むAMD」(ITmedia エンタープライズ 2002/12/24) に詳しく紹介されている。AMD社は、価格がXeonと同じレンジであり、圧倒的なコストパーフォマンス上の優位を強調した。最初のOpteronは2003年前半に登場し、直後にデスクトップ向けのAthlon 64、その後にモバイル用のAthlon 64を投入するとのことである。製造はドイツのDresdenにあるFab30の130 nm SOIプロセスで製造される。2004年前半には90 nmに移行する予定。

この席でAMD社はCray社が10000個以上のOpteronプロセッサを用いてRed Stormを開発中であり、性能は40 TFlopsを上回ると述べた。また、松岡聡(東工大)は、Athlon MPを用いた大規模クラスタシステムを紹介した。初め2000年11月のTop500に、Pentium IIIを用いた128ノード、256プロセッサで挑戦して惨敗したが、2001年6月には、1.3 GHzのAthlonを用い78ノードのクラスタを作り、77.4 GFlopsで439位にランクインした。2001年11月には128ノード256プロセッサ(1.2 GHz Athlon MP)に改良した331.7 GFlopsで86位、2002年6月には716 GFlopsで47位にまで躍進した。

8) Cellプロセッサ(共同開発)

2001年3月9日(日本時間)に、ソニー・コンピュータエンタテインメント、IBM社、東芝の3社が、次世代のブロードバンド・ネットワークの基盤となる、汎用プロセッサのアーキテクチャの研究・開発に着手したことは昨年のところに書いたが、その詳細が明らかになってきた。計画では4年間に数百億円を投じて、SOI技術により、300mmウェファ上に50 nmテクノロジで実現する。IBM社はソニーと東芝にSOI技術を個別に技術移転する。(HPCwire 2002/4/5)

9) 富士ゼロックス(MD法専用クラスタシステム)

富士ゼロックスは、分子動力学を用いて、超高速・高精度にコンピュータ・シミュレーションを実行する「MD法専用クラスタシステム」を商品化していた。ソフトは大正製薬。科学技術振興事業団バイオインフォマティクス推進センターの研究開発課題「高速計算機システムによる蛋白質フォールディングの研究」(代表研究者 肥後順一)に採用が決定し、MDエンジン IIを合計128枚搭載したクラスタを納品したと4月4日に発表した。システムは32台のノードから構成され、各ノードはPentium 4 Xeon (2 GHz)が2基、メモリ1 GB、およびMDエンジンIIが4枚実装されている。1枚のMD エンジンIIには、4個の専用プロセッサが搭載されており、各ノードの計算の右翼は20 GFlops相当となる。ノード間は、2 Gb/sのMyrinetで接続されている。(CCS News 2002/4/5)

10) 大日本印刷(AD-POWERs)

5月のJSPP2002のポスターでも発表されていたが、6月4日、大日本印刷は企業内などのパソコンの遊休パワーを活用して高速演算を行う自律分散型並列処理プラットフォーム『AD-POWERs』を開発したと発表した。AD-POWERsは「Autonomous Decentralized communication protcol based Platform for Omnipresent Workers without Expensive Resources」から命名された。地球外生命探査プロジェクト『SETI@home』のように、ネットワーク上のPCに処理を分散して、大きなプログラムを実行する。演算処理を多数のステップに分割し、ネットワークに接続した複数のPCに処理させたあと、結果を統合する。専用ソフトを各PC上にコピーしておき、各PCは専用スクリーンセーバが起動すると、「遊休中」と判断して並列処理に参加する。処理能力のばらつきや、異種OSの混在も動作には支障ないとのことである。日本版Entropiaである。実際、2003年4月21日にこのソフトウェアは発売される(Internet Watch 2003/4/22)。価格は1ネットワークセグメントあたり19万9,800円と低価格に抑えられている。2005年11月にはVer. 2が発売される。

11) NTT(「キャプテン」終了)

電電公社が1984年11月30日からサービスしていたビデオテックスサービス「キャプテンシステム」が、インターネットの普及により利用者が少なくなり、2002年3月31日にサービスを終了した。1995年9月にNTTビジュアル通信株式会社に社名変更していた。

標準化

1) Global Grid Forum

2000年10月にアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋の3つの地域のグリッド組織が連騰して結成されたGGF (Global Grid Forum)は、その第1回の会議GGF1を2001年3月にオランダのAmsterdamで、第2回GGF2は、6月15日~18日に米国 Washington, D.C.のTysons Cornerで、第3回GGF3は10月7日~10日にイタリアのRomaで開催された。GGFの組織は、GFSG (Grid Forum Steering Group)がGGFのWorking GroupとResearch Groupを統括する。GFSGの構成は、GGF議長(Charlie Catlett, ANL)とArea Directorsが14名と、At Large membersが数名からなる。Area毎に2名のAD (Area Director)が割り当てられている。このほかにGFAC (Grid Forum Advisory Council)があり、GFSGの活動にアドバイスを与える。委員長はPaul Messina、日本からは村岡洋一早稲田大学副学長がメンバに加わっている。広報活動のためにGMAC (GGF Market Awareness Committee Leadership Council)があり、日本からは関口智嗣や伊藤智がメンバとなっている。

2002年もさらに3回のGGFの会議が開催された。GGF4は年2月17日~20日にカナダのTorontoで、GGF5は7月2日1~24日にイギリスのEdinburghで、GGF6は10月14日~17日にアメリカのChicagoで開催された。GGF7は2003年3月に新宿で開催されることとなった。

a) GGF4

2月17日~20日にTorontoで開かれたGGF4は参加者が500人となり、産学連携の方向性が明確化してきた。商用化の競争が始まった。HPCやバイオなどで発展してきたグリッド技術をMicrosoft社の.netに始まるweb serviceと結合させようとしている。グリッドにより業務アプリケーションやさまざまなサービスを開発するという計画が発表された。産学は異なった文化の中で歩んできたので、連携は簡単ではない。GFACのPaul Messina委員長は、基調講演で、グリッド以外の分散コンピューティング技術との調整がグリッド標準化のために重要であると指摘した。一歩先に進んでいるのはIBM社で、2001年からグリッドコンピューティングに取り組んでいる。IBM社はGlobusプロジェクトに参加し、次期のGlobus Toolkit Ver.3では新たにOGSA (Open Grid Services Architecture)を採用する。IBM社は全製品をグリッド対応にすると発表した。グリッド協議会設立総会のために来日したJeffrey Nick 氏(IBM)は日経コンピュータの記者に「これまでユーザー企業は、『情報システムに投資し、これを所有する』という意識で情報システムを運用してきた。だが今後は、『情報システムを経費感覚で運用し、自社にない機能は他社から借りる』という意識に変わっていくだろう。情報システムは、必要に応じて利用するユーティリティになる」「OGSAが現実のシステムに適用されれば、アプリケーションの処理に必要なコンピュータなどの資源を、必要な分だけ動的にアプリケーションに割り当てることが可能になる。」と述べた。(日経コンピュータ2002/6/27)

もちろん他の社もグリッドに取り組んでいる。Microsoft社もPlatform Computing社やEntropia社もグリッドに取り組み、サーバだけでなくPCもグリッドに参加できるようにする。Sun Microsystems社も2月に、iPlanet Portal ServerとSun Grid Engineの統合を発表した(HPCwire 2002/2/22)。United Devices社もOGSAを支持すると発表した (HPCwire 2002/2/22)(Wired News 2002/2/21)(HPCwire 2002/5/17) 。 Avaki社は、SGNP (Secure Grid Naming Protocol)の仕様を提案した。(HPCwire 2002/2/22) Globus ProjectはMicrosoft社と提携し、Microsoft社はWindows XPのためのGlobus Toolkitの開発のために$1Mを拠出すると発表した(HPCwire 2002/2/22) (HPCwire 2002/3/1)。

b) GGF5

7月21日~24日にイギリスのEdinburgh International Conference Centreで開催されたGGF5は、参加者が900人を越え、これまでの最大となった。UK e-Scienceの計画が発表された。HPDC-11 (High Performance Distributed Computing, 7月24日~26日)に接続して開催された。

IBM社はGlobus Toolkit 2.0を導入しやすいようにパッケージ化して提供し、サポートも提供すると発表した。Open Sourceに二の足を踏んでいるユーザを狙った戦略であった。

このとき、GGF7が来年3月新宿で開催されることが決まった。

c) GGF6

GGF6は10月14日~17日にアメリカのChicagoのThe Chicago Sheraton Hotel and Towersで開催された(一部は近くのUniversity of Chicago)。これはWGとRGだけの作業用の会で、総合講演やチュートリアルのような一般向けのプログラムはなかった。

2) Grid標準化

前に述べたように筆者はINSTAC(日本規格協会情報技術標準化研究センター)でXML標準化調査研究委員会を行っていたが、6月頃、グリッドコンピューティングについて標準化の調査研究を行いたいので協力して欲しいとのお話しがあった。最初サイエンスの分野で始まったが、ビジネス分野にも次第に広がりつつあるので、これらの動きを把握し、かつ、調整支援するとともに、異機種間の相互運用性の確保等について標準化調査研究を行い、世界への情報発信を促すことが目的であった。具体的には、

- グリッドコンピューティングの応用分野、国内外の開発状況等について把握する。

- CPU、専用ハードウェア、データ、ソフトウェア等の異なった資源をシステム的にどう繋ぎあわせれば、ビジネス、新産業に有効か等の要素技術の抽出を図る。

- これらから異機種間ネットワーク(Heterogenous)、セキュリティ、インタフェース、日本語環境等に関して標準化要素[ミドルウェア(クラスタ管理ミドルウェア、データマネジメント等)、運用技術(運転管理、モニタリングツール技術等)]を抽出し、グリッドコンピューティングシステムの運用への提言、出来れば、ガイドラインの作成等を行う。

調査研究期間は3年間を予定する。委員長はまた筆者が依頼された。XMLよりは専門性が近いので喜んで引き受けたが、実際にはなかなか大変であった。幹事は伊藤智(産総研)にお願いし、シャープ、東芝、三菱電機、日本ユニシス、日本電気、日本IBM、富士通、日立、サピエンスなどの企業から委員を出していただいた。9月25日に第1回委員会を開催し、月1回の割合で会議を行った。GGFなどの動きを調査するとともに、日本規格協会に関係する企業にグリッドコンピューティングの関心度及び関心分野についてアンケート調査を行った。報告書にはグリッド用語集をつけた。

この後の長い活動の末、2010年(平成22年)2月22日には、JIS X7301「グリッドシステム要求事項策定のための指針」がJIS規格として制定される。

3) 10 Gigabit Ethernet

IEEEは2002年6月18日、最大10 Gb/sの伝送速度に対応するイーサーネット規格IEEE 802.3ae-2002を標準規格として承認したと発表した。従来の規格と異なりfull duplexのみでhalf duplex規格は存在しない。またリピーターはなくスイッチのみ。(HPCwire 2002/6/7)

4) PCI Express

コンソーシアムであるPCI-SIG(Peripheral Component Interconnect Special Interest Group)は、2000年にNPOとして再出発した。Intel社がPCIやPCI-Xの欠点を克服するために開発していた3GIO (3rd Generation I/O)をPCI-SIGに提出した。PCI-SIGは、2002年PCI Expressの規格を制定した。実際に使える規格としては、2005年にPCI Express 1.1が策定された。伝送路1レーン当たり、片方向250 MB/s、双方向500 MB/sとなる。

5) X3D

3次元の物体に関する情報を記述するためには、VRML (Virtual Reality Modeling Language)が用いられてきたが、2000年からX3D working groupの活動が始まっていたが、2002年2月末にアリゾナ州Tempeで開催されたWeb3D 2002 Symposium (W3D)において、XMLベースの新しい規格X3D(Extensible 3D)の作業文書が発表された。(HPCwire 2002/3/1)

6) XForms 1.0

W3Cは、WebフォームなどのXMLデータのためのユーザインタフェースやデータ処理モデルを定義するXMLフォーマットの仕様であるXForms 1.0 のCandidate Recommendationを11月公表した(HPCwire 2002/11/15)。2003年10月14日にW3C勧告となる。

7) OpenMP

C/C++のためのOpenMP version 2.0が2002年公開された。

ネットワーク

1) DNSルートサーバへのDDoS攻撃

2002年10月21日(月)、世界中のインターネットを支えている13個のルートサーバが大規模なDDoS攻撃を受け、9個が影響を受けた。7個は一時的に機能を停止し、2個は間欠的に機能不全に陥った。インターネットのDomain Nameは階層的に管理され、多くは局所的に解決するが、最終的には世界中に分散配置された13のルートサーバが管理している。そこへの攻撃は1時間に及んだ。しかし、ほとんどのユーザが気づくことはなかった。

攻撃元は不明であり、FBIやホワイトハウスが捜査を行っている。アフガニスタン攻撃もあり、2002年前半からサイトへのサイバー攻撃は増えていたが、ルートサーバへの大規模攻撃は初めてであった。 (HPCwire 2002/10/25) (HPCwire 2002/10/25) (HPCwire 2002/11/1) (HPCwire 2002/11/1) その後、2007年にも起こっている。(JPCERT CC 2008/3/5)

性能評価

1) 性能標準

HPC User Forumは1999年にIDCを軸に発足した産官学の研究者が集まる会議である。2002年10月に開かれたHPC User Forumの会合に、政府、産業界、大学、ベンダなどから53人が参加し、コンピュータの調達のためのよりより性能テストが必要であるとの結論に達した。Top500の編纂者の一人であるErich Strohmaierは、「LinpackはTop500 の始まった1993年には最も現実的な選択であったが、CPUの性能しか測定していない。多様なアーキテクチャが出現した現在ではこれを補うテストが必要である。」と述べた。(HPCwire 2002/10/25)(この会合からの呼びかけ:HPCwire 2002/10/25)

次はアメリカの政府関係の動き。NSFのTeraGridは動き始めた。ASCI Qは全体の完成が遅れたが、次の(当初では最後の)マシンASCI Purpleが発表された。同時に、ASCIの次期プロジェクトとしてBlueGene/LおよびRed Stormが発表される。

|

|

|