提 供

HPCの歩み50年(第69回)-1999年(b)-

クリントン政権は、PITAC報告の「長期的基礎的研究の増大」の勧告を受けて、「21世紀の情報技術(IT2)」イニシアティブを発表した。日本ではPDCが最終年度を迎え、研究成果を成果物としてまとめることとなった。筆者もがんばった筑波大学のQCDPAXは遂に永遠の眠りについた。

日本の学界の動き(続き)

8) 未来開拓

1997年に始まった未来開拓「計算科学」は、第2回計算科学シンポジウムを1999年2月1日に京都工芸繊維大学で開催した。筆者は教皇庁文化評議会のバンコック会議と重なってしまい、出席できなかった。

3年目に入ったので中間評価を受けることになり、まず6月14日に推進委員で検討を行った。8月6日(金)には学術振興会の理工系評価部会のヒアリングがあり、矢川委員長、寺倉委員と筆者が出席した。忘れもしない1986年のQCDPAXプロジェクト提案のヒアリングで「速い計算機を作りたいのか、物理を研究したいのか、どっちだ?」と詰問して提案をつぶしたN先生が部会長だったので思わず身構えたが、このときは好々爺であった。むしろ、このプロジェクトに関する外部評価委員のK先生が「地球シミュレータの開発が進んでいるが、金田先生の流体のプロジェクトはそれに勝てるのか」と質問したときには頭に来た。400億円のプロジェクトと1億そこそこの我々のプロジェクトとが勝負になるわけがない。筆者は「我々のプロジェクトの成果は地球シミュレータでも役立ちます」と答えた。幸い、全体としてはよい評価をいただいた。

9) 東京大学情報基盤センター

1999年4月より、大型計算機センターは教育用計算機センターなどと合併して情報基盤センターとなった。スーパーコンピューティング部門が発足した。次期超並列型スーパーコンピュータの仕様についての検討が始まった。

10) 筑波大学計算物理学研究センター

1989年度末に完成したことになっているQCDPAXは、約1年の調整やデバッグの後、1991年から本格的に稼働し始めた。計算物理学研究センター発足後には星野研究室から移設され、CP-PACS完成後も同じ部屋で動き続けていたが、1999年3月25日13時25分永久にシャットダウンした(涙ポロポロ)。「(平成1)1年3月25日13時25分」という語呂合わせだそうである。正味8年間日夜稼働し、数々の物理学や計算機工学の論文を産出した。筆者にとっても、割り算器や基本関数のためのハードやソフトの設計に寄与した思い出深いマシンであった。6筐体のうち、センターで1筐体、アンリツ株式会社で1筐体、科学博物館で1筐体を保存し、他は廃棄した。筆者など希望者は記念にボードをもらった。

10月2日には、筑波大学3L307教室でQCDPAXお別れ会を行った。

11月9~10日、計算物理学研究センターの外部評価委員会が開かれ、Jack Dongarra教授には委員として参加していただいた。

なお、QCDPAXを含むPAX関係のボードが、現在、上野の国立科学博物館の地球館2階に常設展示されている。

11) ATIP

1995年のところに書いたように、David Kahanerは1995年2月、NISTやARPA他からの資金を得て、New Mexico大学のプロジェクトとしてATIP (Asian Technology Information Program)を創立した。アジアの技術について情報発信を行う一方、六本木のオフィスでさまざまなセミナーやワークショップを開いた。1999年5月24日にはGordon Bellを招いて特別講演会があったが、筆者は愛媛大学で特別講義があり、出席できなかった。9月21日には、ATIP – 1st HPC Technical Workshop “New Technical Directions in HPC”という丸一日のワークショップが開かれ、筆者は次項の論文に基づき、”Future and Past Activities of HPC in Japan”という講演を行った。

12) HPCの歴史

Parallel Computing誌(Elsevier社、1984年創刊)の15周年記念にHPCの歴史を特集(Parallel Computing: Special Anniversary Issue)することとなり、筆者が日本のHPCの歴史についての論文を依頼された。そもそも筆者がこういうことに興味を持ち始めた発端である。当初は、日立の河辺峻、富士通の三浦謙一、日本電気の渡辺貞の3名とともに共著で執筆するつもりで何度か会合して議論を重ねたが、企業側の3名から、「われわれの名前が入っていると書きにくいでしょうから、小柳さんの単名で自由に書いてください。資料はいくらでも出しますから。」との申し出があり、山のような資料をいただいて単名で書くことになった。”Development of supercomputers in Japan: Hardware and Software,” Parallel Computing 25 (1999) 1545-1567 である。この論文では、1980年から5年ごとに1期として区切り、各社の製品について比較分析した。1970年代後半はCray-1が登場した時代であるが、筆者は「神代時代」とした。

日本の企業の動き

1) 富士通

1999年4月20日に富士通はVPP5000シリーズを発表した。結果的に富士通の最後のベクトルコンピュータとなった。1 PE当たりの性能は9.6 GFlopsで、2 PEから512 PEまで設置可能である(129 PEを越える構成は特別注文品)。300 MHzで32演算を駆動する構成と思われる。この時点でCray ResearchのSV1はノード当たり1.2 GFlopsであった。主記憶容量はSDRAMでは8 GB~8 TB、SSRAMでは4 GB~1 TB、クロスバネットワークは3.2 GB/s×2(送受信)の最大バンド幅を持つ。OSはUNIX System V Rel.4ベースの「UXP/V」。1号機はMeteo-France, Toulouseに設置された。2002年11月のTop500から主要な設置先を示す。

| 設置機関 | PE数 | Rmax (GFlops) | 設置年 |

| ECMWF (UK) | 100 | 886 | 2000 |

| 筑波大学 | 80 | 730 | 2001 |

| 日本原子力研究所 | 64 | 563 | 2001 |

| 九州大学 | 64 | 563 | 2000 |

| 名古屋大学 | 56 | 492 | 1999 |

| 防災科学技術研究所 | 38 | 351.1 | 2002 |

| 電力中央研究所 | 32 | 296.1 | 2000 |

| Meteo-France | 31 | 286 | 1999 |

| 分子科学研究所 | 30 | 277 | 2000 |

| 台湾気象庁 | 25 | 232 | 2001 |

なお1999年11月版のTop500には京都大学にVPP800(63プロセッサ)が1999年に設置されRmax=482 GFlopsで15位となっている。VPP5000の先行機であろうか。

2) 日立

3月1日、日立はSR8000 Compact Modelを発表した。ピーク8 GFlopsで設置面積が0.45m2で室内設置が可能ということを強調した。

3) 日本電気

日本電気は1999年8月11日、アメリカのSGI社と、日本市場におけるスーパーコンピュータの販売で提携すると発表した。ずっと書いているように、SGIが買収した旧Cray Research社は、日本電気などがアメリカでダンピングを行っていると訴え、ITCが1997年クロの判定を下し、日本製のスパコンがアメリカ市場から締め出されていたことから、何かの伏線かと注目された。日本電気はSGI株式の約1%を保有し、チップをSGIに提供するなどもともと親密な関係にあった。後で述べるようにSGI社はCray部門を分離しようとしていたが、Crayを追い出しても日本電気のSXをOEMで売ればよいと考えているのではないかとの観測もあった。スーパーコンピュータ販売について日本電気とCray社との全面提携ができたのは、Tera社によるCray部門買収後の2001年である。

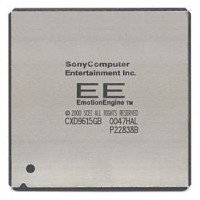

4) Sony (PlayStation 2)

|

|

|

PlayStation2 Cluster 出典:CODE Project |

1999年3月3日にソニー・コンピュータエンタテインメント社からPlayStation 2の概要が発表されHPC関係者の話題となった。プロセッサのEmotion EngineはMIPSアーキテクチャベースの128ビットRISCマクロプロセッサで、東芝とソニーとの共同開発である。ベクトルユニットはVPU0がFMAユニット4台、VPU1がFMAユニット5台装備され、FPUと合わせ単精度ながら6 GFlopsのピーク性能をもつ。これが4万円で売られるので、4000万円で1000台買って6 TFlopsなどという皮算用が脳裏をよぎった。まあメモリは小さい。発売されたのは翌2000年3月4日。

2003年にイリノイ大学のNCSAでは70台のPlayStation 2を結合したlinuxクラスタを構築した。

アメリカ政府の動き

1) PITAC

1997年2月に大統領直属の諮問委員会PITAC (President’s Information Technology Advisory Committee)が設置され、情報技術政策のビジョンの策定を行ってきた。1998年8月には中間報告書を出し、1999年2月24日に(第1期の)最終報告書“ Information Technology Research : Investing in Our Future”を提出した。その中で、情報技術は1992年以降のアメリカの成長の1/3を支えており、21世紀に向けてのITのイノベーションの可能性はますます重要になってきている。しかし、連邦政府のIT研究開発へのサポートは危険なほど不十分かつ近視眼的になっていると指定記している。今後5年間にITの予算を倍増すべきであると勧告した。

優先度の高い研究分野として、

a) ソフトウェア:より使い易く、信頼性が高く、パワフルなソフトウェアの開発のための技術

b) スケーラブルな情報インフラストラクチャ:地球規模のネットワークなどの情報インフラストラクチャを支えるための技術

c) ハイエンド・コンピューティング:2010年までに、ペタフロップスのコンピュータを実利用できるようなアーキテクチャ、ハードウェア、及びソフトウェアの技術

d) 社会経済へのインパクト

を挙げている。

新たなマネージメント戦略として、

a) NSFが基礎的IT研究の総合調整のリーダーシップを取ること

b) IT R&Dのためのシニアの政策担当官を置くこと

c) HPCC(CIC)のコーディネーションのモデルを他の主要なプログラムにも応用すべきこと

d) 研究支援のモードを、より広いスコープで、長期間の、チームで行われる研究に重点を置きなおすべきこと

e) 科学者やエンジニアがITの未来の姿を描く「21世紀の探索」のための「バーチャル・センタ」を創設すること

f) 次の世代のIT技術を国家の重要な課題に適用していくための「可能にする技術センタを創設すること

g) 研究目標や支援モードの年次レビューを実施すべきこと

を提言している。

PITACは第2期に入り、8月、Clinton大統領はPITACの共同議長として、Raj Reddy (Carnegie Mellon University)とIrving Wladawsky-Bergy (IBM)を指名した。2001年まで。

2) IT2

クリントン政権は、PITAC報告の「長期的基礎的研究の増大」の勧告を受けて、「21世紀の情報技術(Information Technology for the Twenty-first Century ; IT2)」イニシアティブを発表した。ゴア副大統領が、1999年1月24日に、NSFの年次会合におけるスピーチで発表した。2000年度予算の一部として、新たなイニシアティブであるIT2に$366Mの新規予算要求を行い、

a) 長期的視点に立った情報技術研究

b) 科学、工学、国家のためのHPC

c) 情報技術革命の経済的・社会的関連についての研究

の3分野の支援を行う。かつてアメリカ政府が支援した研究の成果(インターネット、Mosaic、プロセッサ等)が、アメリカの情報産業のリーダーシップを強化することに役立ってきたように、情報技術の進歩により、子供の教育、障がい者の生活、地方の医療水準等の改善が可能になってきた。「アメリカが情報技術のリーダーシップを取ることは、国家安全保障を維持するためにも不可欠である」と述べている。

3) ASCI Red

1999年6月、SNLではASCI RedのプロセッサをPentium II Overdriveに変更し、Linpack 2.121 TFlopsを達成した。6月のTop500で1位保持。

4) NERSC

LBNLのNERSC (National Energy Research Scientific Computing Center) は、4月、次期スーパーコンピュータとしてPOWER3を用いたIBM RS/6000 SPシステムを選定したと発表した。この計画は2つのPhaseから成り、1999年6月に予定されるPhase Iでは2-wayのPOWER3 (200 MHz) SMPノード304台から成るシステムを導入する。POWER3 SMPをノードとするSPとして1号機であった。Phase IIでは、16-wayのPOWER3+ (375 MHz) SMPノード152台からなるシステムを、遅くとも2000年12月の設置を予定している。

7月、NERSCは、前身の時代を含め25周年を迎えた。

9月10日、LBNLは、Berkeleyの隣町のOakland中心部にある旧Wells Fargo銀行ビルに、計算センタを移転することを発表した。そこにはNERSCの設備だけでなくLBNLの研究用、業務用のコンピュータも設置するとのことである。新センタは2000年夏ごろ開設される。

9月17日、NERSCにSGI/CrayのベクトルコンピュータSV1が設置され、稼動していることが発表された。64台のベクトルプロセッサから成る。

5) ESnet3

DOEの研究所、DOEと契約のある大学、研究センターなどをつなぐ ESnet(Energy Sciences Network)は5年前にSprintによって構築された。ニュースによれば、1999年12月30日、DOEはQwest社(Qwest Communications International Inc.)と$50Mの契約を結び、今後7年間にわたってESnetを担当することとなった。Qwestへの変更は2001年までに完了した。この新しいネットワークはESnet3と呼ばれる。当面、これまでのOC-3 (155 Mb/s)をOC-12(622 Mb/s)に増強するが、2004年までには1 Tb/sのネットワークを実現する予定。

6) DOE研究所の情報漏洩

4月2日、DOE傘下のLLNL、SNL、LANLの3研究所は、情報セキュリティに問題が発見されたため秘密情報を扱うコンピュータの停止命令を出した。核物質を常時監視するコンピュータのような必要最小限のものを除きすべて停止した。その間、所員はセキュリティに関する訓練を受ける一方、システム管理者はセキュリティを強化した。

ことの発端は、台湾生まれのLANL研究員Wen Ho Lee(李文和)が、研究所のセキュリティ方針を破り、秘密情報を一般のコンピュータにコピーしたことであった。うそ発見器により、アメリカの核兵器開発に関するプログラムやデータを中国に漏らしたことが疑われ、罷免された。連邦大陪審はLee元職員を訴追したが、犯罪行為は立証できず、秘密データの不適切な取り扱いだけで訴えた。中国も疑惑を否定している。逆にLee元職員は、犯罪が証明される前に彼の名前をメディアに漏らしたとして連邦政府および5つのメディアに対して民事訴訟を起こし、2006年6月に$1.6Mの補償金を受け取っている。クリントン大統領は、彼に保釈を認めず独房に278日も収容したことを陳謝した。

2週間後に再稼働を始めたが、始動にはそれぞれのコンピュータのレベルに応じた承認を必要とするので、手続きは複雑であった。LANLだけをとっても、秘密情報を保護するファイヤウォールの内側にはデスクトップからスーパーコンピュータまで17000台ものコンピュータが置かれていた。

7) 中国などへの輸出

10月下旬にDOEが発表したところによると、SNLが高性能なスーパーコンピュータを中国国籍の人物に知らずに売ってしまったことが明らかになった。その性能は、現在の輸出法で許されているものより遙かに大きいとのことである。同じ頃、2台のアメリカ製のスーパーコンピュータが某国に輸出され、核兵器を開発している軍関係者の手に渡っているのではないかと商務省が調査している、との報道もあった。いずれも詳細は不明である。

次回は世界の学界の動き。Mannheim Supercomputer Seminar(後のISC)でも展示が始まる。HPCNはAmsterdamで開催される。SCはますます大きな会議に成長する。

(タイトル画像:Sony PlayStation2に搭載されたEmotion Engineプロセッサ 出典:Wikipedia)

|

|

|