提 供

【わがスパコン人生】第14回 中村維男

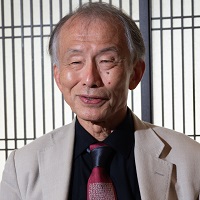

第14回 中村維男

アプリにディペンドして、

アプリが満足するものがスパコン

世界的に活躍される中村維男先生にコンピュータとの出会いから、長年研究を続けられているメモリの高速化や、現在取り組まれている量子コンピュータの研究について。そして、アメリカでの生活が長い中村先生だからこそ見える日本のおかしな点など、お聞きしました。

コンピュータとの出会い。医学部から工学部へ

―生まれはどちらですか?先生のバックグラウンドを教えて下さい。

生まれは山口県宇部市です。子供の頃は、今もおもちゃとして売られているようなものは、大抵手作りしていました。創造の経験、体験はないと駄目ですね。外遊びも色々しましたよ。山遊びとか。あれが大事なんですよ。無駄だと思われるようなこともしないと駄目です。

うちの家系は中村敬之進といって、昔内務省から厚生省を作った人です。初めは医者を志しました。親からも「開業せよ」と言われて、地元である山口大学の医学部へ入ったんです。入ったんですが、どうしても消毒液の匂いと血が駄目でね。私に教育を施してくれた安倍晋太郎氏からも、「君、これからは工学部だよ」とアドバイスをされて、工学部に入りなおしました。

その頃、工学部に導入されていた富士通信機製造(現富士通)のトランジスタ式小型汎用コンピュータFACOM231を見て、計算機は面白そうだと。どういう風に動くのか興味があって、計算機室に潜り込み、上級生の中に紛れ込んでいたら、、主任の教授に見つかってしまいましてね。「出ていけー」と、つまみ出されてしまいました。どうしようとは思ったけれど、母子家庭だったし、成績は1番で奨学金をもらっていたので、そのまま学士号を取り、修士では1年生の時に先生代わりに4年生を教えていました。

|

|

―山口にいた先生が東大でお世話になったきっかけは?

ある時、論文を書いて電子情報通信学会で発表したところ、私のやっていることが東大の電気の先生の目に留まって、東大へ呼んでもらいました。東大の電気には宇都宮敏男先生、齋藤正男先生、曽根悟先生という先生方がおられました。東大で修士論文を書いて、博士課程はどうしようかというときに、本郷は全学連で皆自宅待機になってしまいました。

当時、東北大学には西澤潤一という神がかった先生がいらっしゃった。それで、東北大学を受験し、合格しました。西澤先生の研究室へ入るつもりで行ったんだけれど、他の先生方から「この学生は面白い」と思ってもらえたようで、計算機の草分けである大泉充郎先生にも「君は西澤研には向いていない」と言ってもらえた訳です。それで私も研究室を見て回ることにしたんですよ。東北大へ行って1カ月半無所属でいました。そうしたら、道端で西澤先生に会ったときに、「お前はいつまで決めないんだ」と怒られましてね。

怒られてしまったし、元々、西澤研が良いと東大でも言われていたから、西澤研に入りました。入って、与えられた問題とその解決のための指導方針を見たら、これは違うと思ったわけです。数学を使った方がちゃんとできると思ったから、先生にそう伝えたら、「俺の言う通りにやれ」。でも、やらなかったの。そうしたら、「もうお前の面倒は見ない。顔も二度と見たくない。文句があるなら電話で言え」と怒ってしまってね。でも、暫くしたら、「お前の好きなようにやれ」と言ってくれて、好きなようにやったら、結果が出たんですよ。そして、あれだけ怒られていた私でしたが、無事卒業することができました。どうやら、西澤教授はこういった理論もできるんだと教授会で評価されたらしいんです。

卒業後、西澤教授から、今度は東大の物理工学科の田中昭二先生のところへ助手として行くように言われました。しかし、計算機がやりたくて、、「私の本筋はコンピュータのシステムの方でして、どうも半導体で素子を作る方はもういいです」と言ったら、また怒鳴られてもおかしくないのですが、それだったら、東北大に情報工学科を作るからそっちへ行けと。

行ってみたら、何もないんですよ。そこで、国内で工学部に最初に情報工学科を作った京都大学へ行って調査をするように言われました。そうして、東北大に情報工学科ができました。続いて情報科学研究科も出来ました。その後、当時東大に國井利泰先生という非常に洞察力のある、優秀で面白い先生がいらっしゃって、会津大学を一緒に創ることもしました。國井先生が初代学長で、私がサポート役でしたが、私の能力を一番を評価してくれているのは、日本では未だに國井先生です。

―先生は長年メモリの高速化の研究を続けられており、マーチングメモリを開発されるなどしました。

メモリというと、CPUが作れないからメモリしか作れないという人がいるんですよ。違いますよ。情報には伝達、処理と記憶の3つがありますが、きちんと記憶ができてこそ、高速で出し入れができます。だから、計算機で一番大事なのは記憶、メモリです。そのメモリのスピードを上げないことにはコンピュータの速度は上がらないというのに、今は皆がCPUばかりいじって。CPUが処理を速くするのは分かりますよ。でも、このメモリの出し入れが遅かったら意味がないじゃないですか。CPUは必要に応じて記憶した情報をスイッチして切り替えるだけ、いわば交通整理なんですよ。皆さんの身近なところだと、デジタルカメラ。あれも速いメモリがないと駄目ですよね。車の自動運転で咄嗟に切り替えをするときにも必要です。

アメリカでの生活が長いからこそ見えてくる日本の姿

―アメリカへ移られた経緯など、教えてください。

|

|

| 写真脚注:スタンフォードのコンピュータサイエンスの教授室は全てガラス張りで、一番奥の部屋が中村先生のオフィス。 | |

30代半ば、アメリカでカリフォルニア大学バークレー校から、教授で来ないかと誘われました。同時期、冷戦のさなかのソ連のキエフ工科大学からも、教授で来ないかと2度オファーがありました。

私は小学生の時にIQが18歳相当あったんですよ。でも、昔から皆が私のことをおかしいというから、頭にも興味を持っていて、助教授の頃にスタンフォードのブレインサイエンスで著名なカール・プリブラム教授と共同研究をしたことがあったんです。どうやら、それにソ連が目を付けたようでした。結局、キエフの話は断って良かった。断っていなかったら、二重スパイだし、断った数か月後にチェルノブイリが爆発しました。キエフ工科大学からは近く、行っていたら巻き込まれていたはずです。

1994年からスタンフォード大学へ行きましたが、私を認めてくれたのがマイケル・フリン教授です。私は20歳からコンピュータに興味を持っていますが、結局、コンピュータはスタンフォードのマイケル・フリン先生に認められて研究が始まり、未だにやっていますよ。マーチングメモリはフリン先生との共同開発です。

―アメリカに暮らしている先生だから感じる、日本のおかしな部分はどういった点でしょうか?

私はアメリカでアメリカの合理性のもとに教育されていますので、日本のおかしなところが色々と見えてしまいます。まず、日本の仕事というのは朝8時から5時までといった時間管理ですよね。それで仕事をしたつもりになってしまう。給料も時間管理で払っている。その分かりやすい例が銀行でしょう。日本の銀行はなぜ3時に閉めるんですか。なぜ5時までやらないんですか。私が察するに、昔は銀行はそろばんを使っていたから、3時に閉めて検算をするのに5時まで働いたわけじゃないですか。今は大半の仕事をコンピュータがしていて、人間は管理をするだけになっているのに、既成事実で昔と同じように時間管理をする。

日本の大学も教授は会議ばかりしていて、研究をする時間がありません。私も以前はそうだったと言われるかもしれませんが、私自身は違ったと思っています。会議が多すぎることを教授会で指摘したら、シーンとしてしまってね。挙句の果てには私のことを正気を失っていると言うんですよ。スタンフォードでは、教授会はデパートメントレベルで1年に1回しかありません。会食をしながら、「今年はこれだけのPhDを出します。今年はこういう人をよそから呼んできます。いいですか?」と聞くだけです。もうデパートメントのチェアが決めてきているんですよ。アメリカは教授に関しては全権委任。教授はその分野のトップだから、みんな信頼しています。アメリカは用事があれば、学部長が教授室をトントンと叩く。日本とは反対。無駄な時間がないですよ。

日本人の多くは英語ができず、交渉力がなく、報告書が書けません。最大の問題は作文力が教育されていないことでしょう。アメリカはとにかく作文力、ドキュメントが作成できるように教育されていて、読むのも、聞くのも、汲み取る力も教育されます。だから、日本人は英語をやる前に、まずは日本語できちんとドキュメンテーションを作れるようにしないといけません。日本語でも英語でも言いたいことをどう表現するか、論理的にきちんと秩序だって文脈を作れるような教育をしないといくら英語をやったって日本は駄目ですよ。

―現在、研究されていることについて教えてください。

日本では、量子コンピュータのことをきちんと理解できていない人間が、量子コンピュータのことを説明していることが問題です。皆、量子コンピュータは訳が分からないから、並列にしてこうしてとやっていると言うが、何が並列か。私は量子コンピュータもやっていて、量子コンピュータに関する論文が60篇以上あります。本当のコンピューティングの量子で、世界で一番論文を持っているのは私です。私は腹が立つから、量子コンピュータで本当に同時に複数のタスクができるものを考えました。それでいよいよ解決したんです。量子ゲート方式で創る量子コンピュータの上で、本当の並列処理のできるアルゴリズムを私のアイディアで完成しました。まもなく、世界がまた変わりますよ。

ある大学では、量子コンピュータの使い方だけで講座ができているようですが、使い方だけを大学の研究にしたら、それこそ研究費がもったいない。研究というのは、新しいものを作るのが研究です。それから工学と言うのは、世に広まって、初めて達成なんですよ。大学の中で自己満足でやっているようでは三文教授です。

―先生にとってスパコンとは?また、今後スパコンはどうなっていくべきでしょうか?

アプリにディペンドして、アプリが満足するものがスパコンです。計算機があって、それにアプリが寄ってくるような時代は駄目です。アプリに計算機が寄って行かなければいけません。今後、スパコンはTOP500を追いかけて、ベンチマークだけで競争させるということは意味がないでしょう。

アメリカではアプリがあって、ユーザーがいて、それに合う計算機を創るんです。だから、アメリカのスパコンは伸びます。日本の場合は私が見る限り、アプリ中心で動いていないですよね。アーキテクチャ中心になっています。計算機を先に創って、アプリが寄らなければいけない。そんな割高な計算機にアプリが寄ってきますか?それでは売れないですよね。今から先、コンピュータを作るには下手な競争には乗らないで、アプリ、ニーズを見て、それを消化した上でソフトとハードの協調設計をしないといけないでしょう。私は基本原理からやっているから、スパコンであろうと、パソコンであろうと、コンピュータはコンピュータで、基本原点に立てと言っている訳です。

コンピュータを1台設計するのだって、設計の仕方が分かっていないじゃないですか。アメリカと大きな差が開いてしまっています。昔はまだひとつの物を創ることに精一杯だったから、渡辺貞氏がやっていたことは、誰もが創れるものではなかった。一生懸命作った。だから、光ったんですよ。今はルーチンワークで創れてしまう。しかも水平分業で。それだったら、いかにアプリのことを考えて、お客をもっと掴むのかやった方がいいでしょう。

―シリコンバレーにいる若者はどういった人たちですか?

シリコンバレーの若者は、目的意識がしっかりしています。日本でも盛んにスタートアップ活動をしている人がいますが、日本とは意気込みが違うと感じます。何が違うかと言うと、アメリカはファンクショナリティ(機能性)を追うんですよ。日本はクオリティを追う。パソコンなんて5年持てばいい。壊れていいの。それはファンクショナリティ。確かにそうなんですよ。

日本はクオリティ、匠の国だから、匠の国の鎧で飯を食っていけばいいのに、寄せ集めとかやるからおかしくなる。売れなくなる。日本特有のものを生かせばいいんですよ。日本はビジネスの国ではなく、商いと匠の国です。決して、ビジネスとテクノロジーの国ではありません。それはどちらともファンクショナリティで、商いと匠はクオリティです。

それから、今はコンプライアンス、コンプライアンスで堅はめ通りの人間ばかりになっています。以前、落合陽一氏が私のところへ来てくれたんですよ。「君は良い時代に生まれたな。情報を推進していく役としては一番良い時代に生まれた。思ったとおりにやるといいよ」と言ったら、SNSにも載せてくれていましたよ。彼のような良い意味でクセのある教授は他に見付け難い。

―今後どういった研究をされたいですか?

認知症を治しますよ。認知症というのは脳の記憶が駄目になるんです。私は元々は医学の道を志していましたし、脳の研究も行っていました。だから、興味があるんです。認知症のためのチップを作ろうと思っています。体温から電気をとる研究はもう進んでいますが、これは熱エネルギーを電気エネルギーに変えるだけだから簡単です。脳にチップを埋め込み、認知症になりかけても、きちんと是正するようなシステム。体に入れる一番スーパーなコンピュータ、まさにスパコンじゃないですか。

|

中村維男氏 略歴 |

|||||||||

|

写真:小西史一

取材協力:

|

銀座本店 |