新HPCの歩み(第16回)-1958年(a)-

|

日本では、電気試験所では接合型トランジスタによるETL Mark IVが完成した。パラメトロンでは、東大のPC-1、東北大のSENAC-1、日本電気のNEAC-1101、富士通信機のFACOM 200、日立製作所のHIPAC 101などが登場する。11月、日本電子工業振興協会は国内メーカーのコンピュータを展示するため電子計算機センターを設置した。 |

社会の動き

1958年(昭和33年)の社会の動きとしては、1/1の0時0分0秒(UT2)が国際原子時の起点、1/3カリブ海のイギリス領島嶼が西インド連邦を結成(1962年まで)、1/4ソ連のスプートニク1号が大気圏に再突入し消滅、1/20大日本製薬がサリドマイドを配合したイソミンを発売、1/31アメリカ初の人工衛星、エクスプローラー1号打ち上げ、2/1エジプト共和国とシリア共和国が合併し、アラブ連合共和国を建国、2/14イラクとヨルダンがアラブ連邦を結成(7/14崩壊)、2/14南極昭和基地の第1次越冬隊脱出、「タロ」「ジロ」など犬15頭を置き去り、3/5日本で映画「十戒」が公開、3/9関門トンネル開通(自動車道など)、3/26エクスプローラー3号打ち上げ、3/27フルシチョフがソ連の首相に就任、4/1売春防止法が刑事処分付きで施行、5/2長崎国旗事件、5/5多摩動物公園開園、5/5「原爆の子の像」除幕、6/1ド・ゴールが首相に就任し6か月間の全権委任を要求、7/?岩戸景気始まる(1961年12月まで)、7/6エクスプローラー4号打ち上げ、8/3米国原子力潜水艦ノーチラス号、北極点の海中を通過、8/12全日空下田沖墜落事故、8/23金門砲戦始まる(10/5まで)、8/25日清食品がチキンラーメンを発売、9/1日本初の缶入りビール(朝日麦酒)、9/7第19回ベネチア国際映画祭に出品された「無法松の一生」が金獅子賞を受賞、9/27狩野川台風上陸、9/30ソ連、ノヴァヤゼムリャで核実験、10/1米国NACAがNASAに名称変更、10/4フランス第五共和国憲法が公布・制定、10/9ローマ教皇ピウス12世死去、10/14東京タワー竣工、10/18東京の各デパートでフラフープの販売開始、10/28ローマ教皇ヨハネス23世選出、11/1東海道本線で電車特急「こだま」運行開始(東京大阪間日帰り可能)、11/27皇太子・明仁親王と正田美智子の婚約発表、12/1新一万円札(聖徳太子像)が発行される、12/7東京タワー公開、12/21ド・ゴールがフランス第五共和制初代大統領に選出、12/27日本で国民健康保険法公布、など。

話題語・流行語としては、「バレンタインデー」「フラフープ」「ロカビリー」「イカす」「黄色いダイヤ」「団地族」「ながら族」など。

ノーベル物理学賞は、チェレンコフ効果の発見とその解釈に対し、Pavel Alekseyevich Cherenkov、Ilya Mikhailovich Frank、Igor Yevgenyevich Tammの3名に授与された。化学賞は、インスリンの構造研究に対しFrederick Sangerに授与された。生理学・医学賞は、遺伝子が化学過程によって働くことを発見したGeorge Wells BeadleとEdward Lawrie Tatumに、遺伝子組み換えおよび細菌の遺伝物質に関する発見に対しJoshua Lederbergに授与された。文学賞はソ連の反政府小説家Boris Leonidovich Pasternakに授与。平和賞は第二次世界大戦後のヨーロッパでの難民救済活動に対しDominique Pire神父に授与。

日本政府関係の動き

1) 日本電子工業振興協会

1957年に成立した電子工業振興臨時措置法の趣旨に沿って、先端技術の調査研究、生産の合理化などに対し利用の普及を目的として、(社)日本電子工業振興協会(電子協、Japan Electronic Industry Development Association(JEIDA))が1958年4月26日に、通商産業大臣の許可を得てメーカー26社により設立された。それまで電波技術協会の電子計算機調査委員会で行われていたIBM対策活動も電子工業振興協会に引き継がれた。

1958年11月には、国内メーカーのコンピュータを展示するための西久保巴町(現在の虎ノ門)に電子計算機センターを設置した。このセンターは、国産コンピュータ新開発機種を一堂に集め、実用計算を行いながらその性能、信頼性、安定度などのデータにより、一般にPRするショールームであった。

センターは、1958年11月にNEAC-2201(Mark IVの技術によるトランジスタ式計算機)を1台設置し、1959年3月には、FACOM 212(パラメトロン式)、4月にはTOSBAC-2100(トランジスタ式、パンチカードシステムとも接続可)、5月にはHITAC 301(Mark IVの技術によるトランジスタ式)を設置した。また、日本電気は1959年5月にNEAC-2201をNEAC-2203(トランジスタ式)に置き換えている。同時に入出力装置も増強した。

センターではさらにプログラムライブラリの作成、プログラマの養成、コンサルテーション、有料受託計算などが行われ、国産コンピュータ利用促進に大きく貢献した。講習会は1959年から始まった。この動きの中でSIP(共通アセンブリ言語)が生まれた。

2) 電気試験所(ETL Mark IV A)

電気試験所電子部は、1957年11月には接合型トランジスタ470本を使用したETL Mark IVを完成した。これを用いて、機械翻訳の研究が高橋茂、蓼沼良一らにより、文字認識の研究が井元鑑二、飯島泰蔵らによって開始された(情報処理51巻7号(2010)「オーラルヒストリー和田弘インタビュー」)。世は第1次人工知能ブームであった。コンピュータの性能が低いだけ、「コンピュータの性能さえ上がれば」と夢が膨らんだ。また、機械翻訳の専用機も開発されていた。

電気試験所では、1958年7月、ETL Mark IVの大改造を開始した。1959年8月に完成し、ETL Mark IV Aと命名された。また、このころETL Mark Vを日立に発注した。1960年完成。

3) 理化学研究所

理化学研究所は、1917年に渋沢栄一を設立者総代に据え財団法人として設立されたが、1946年GHQの指命により解体された。株式会社科学研究所(一次、二次、三次)を経て、1958年、「理化学研究所法」が制定され、10月に特殊法人「理化学研究所」として再発足した。初代理事長は長岡治男(1966年10月まで)。本部は文京区駒込。

日本の大学センター等

|

|

1) 東北大学(SENAC-1)

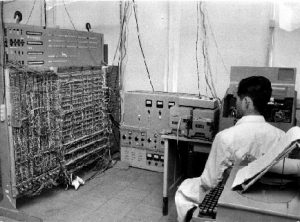

東北大学電気通信研究所は、学内の研究のために電子計算機を設計製作しようとの計画があり、日本電気とパラメトロン計算機NEAC-1102(愛称SENAC-1, SENdai Automatic Computer)を1956年から共同開発した。1958年3月に東北大学に搬入され、11月から計算センターで公開された(写真)。SENACの名前は、現在でも東北大学サイバーサイエンスセンターの広報誌の名前に使われている。

2) 京都大学

1958年2月、かねてから前田憲一教授を代表者として工学部から申請していた電子計算機室設置に関する予算的見通しが明らかになり、同教授を中心として基本方針の検討が始まった。2月下旬、西原宏教授、坂井利之助教授、萩原宏助教授が、国内に設置された計算機や工場を視察した。訪問先と計算機は次の通り。

(a) 電気試験所 ETL Mark IV

(b) 電気通信研究所 MUSASINO-1

(c) 鉄道技術研究所 Bendix G-15

(d) 日本電気株式会社 SENACその他

(e) 富士通信機製造株式会社 FACIM 128その他

(f) 有隣電機精機株式会社 FACOM

(g) 株式会社日立製作所 HIPAC-1その他

1958年4月18日、予算決定に伴い、学内関係者の打ち合わせを始めた。6月には、製造者として日立製作所を内定し、製造に関する打ち合わせを始める。7月28日、自動計算機に関する聴聞会を開催した。招待したのは、清宮清、池田敏雄(富士通)、喜安善市(通研)、高橋茂(電気試験所)であった。9月から仕様書作成のための会議を開催した。(『KDC-I 1961 電子計算機室年報』p.25)

日本の学界

|

|

| 出展:情報処理学会コンピュータ博物館 |

1) パラメトロン計算機

このころ、日本では産官学を挙げてパラメトロン計算機の開発を進めていた。1958年に完成したものを示す。資料は、Wikipedia「パラメトロン」、「日本のコンピュータの歴史」(情報処理学会歴史特別委員会編)オーム社1985年、情報処理学会コンピュータ博物館など。[]は納入先(『情報処理』1961年5月号)。写真は、PC-1と後藤英一(情報処理学会コンピュータ博物館より)。PC-1を中心とするパラメトロン計算機に関する基本資料が、2013年度の情報処理技術遺産として認定されている。1958年秋頃になると、PC-1は物理学科の他の研究室にも公開され、計算機に興味をもつ研究室から、時間を限って使いに来た。外部の人の使用にも十分耐えうることが分かった。1959年には、物理学会主催でPC-1を教材にした電子計算機講習会が開かれることになる。

|

東京大学(高橋研究室) |

1958年3月26日完成 |

数値語18bと36b、命令語18b。2周波記憶装置で256Wの記憶。励振2.3 MHz、動作15 kHz、パラメトロン4300個。 |

|

|

日本電気 |

1958年3月完成 |

二進法、数値語16bと32b、浮動小数、励振2 MHz、断続19.5 kHz、記憶256W、パラメトロン3600個。[日本電気研究所(1958/3)] |

|

|

日本電気 |

1958年3月設置 |

48b語、固定/浮動小数、メモリは磁気ドラムで1024W。東北大学と共同開発。別名 SENAC-1。[東北大学通研(1958/3)] |

|

|

富士通信機製造 |

1958年9月完成 |

試作機。メモリは磁気ドラム。十進 |

|

|

日立製作所 |

1958年11月発表 |

HIPAC MK-1の改良。眼鏡型パラメトロン、磁気ドラム制御のトランジスタ化など。1959年6月にパリのUNESCO主催展示会に出品。[日立製作所中研(1959/3)、日本科学技術研修所(1960/8)、日立製作所(1960/9)、日立製作所中研(1960/10)] |

NEAC-1101はわが国初の浮動小数点式計算機である。高橋秀俊は、「奇妙なことの一つは、これらメーカーの計算機や大学で作られたものなどを含めて、パラメトロン計算機はすべて2進式であること、それに対して、当時あったトランジスタ計算機はすべて10進式であったことである。もちろんパラメトロンが特に2進の演算に適しているというような理由は少しもないのである。」と述べている(『パラメトロン計算機』1968年)。

1958年12月4日、パラメトロン研究所はパラメトロンの特許を取得した。

2) 電気学会

電気学会は1958年4月、オートメーション技術委員会の下に計算機活用専門委員会を設け、電気事業ならびに電電公社での電子計算機活用計画について調査した。委員長は宮崎政義(電電公社)、幹事は新堀達也(電電公社)であった。

3) 日本科学技術連盟

日本科学技術連盟(日科技連)は、第1回計算機プログラミング短期セミナーを開催した。また、プログラム懇談会も開いた。プログラム懇談会は、計算機をすでに導入しているか、契約済みで□導入する予定の会社を会員としたユーザの会である。月1回会合を開いた。

国内会議

1) 電気通信学会(電子計算機研究専門委員会)

1956年から3回にわたって、同学会の全国大会で、コンピュータ関係のシンポジウムが行われている。主催は、電子計算機研究専門委員会である。1958年10月のシンポジウム「電子計算機の使用経験」の発表は以下の通り。

|

FUJICを使ってみて |

岡崎文次(富士写真光機) |

|

Bendix G-15Dの使用経験 |

穂坂衛(鉄道技術研究所) |

|

Bendix G-15D電子計算機の使用経験 |

八島英之(三菱電機) |

|

ETL Mark IVの使用経験 |

高橋茂(電気試験所) |

|

HIPAC 1の使用経験 |

高田昇平(日立) |

|

パラメトロン計算機M-1の保守と使用経験 |

室賀三郎、山田茂春、高島堅助(通信研究所) |

|

PC-1の使用経験 |

高橋秀俊、後藤英一、和田英一、相馬嵩、石橋善弘、中川圭介(東大) |

HIPAC 1はHIPAC MK1と同じものを指すと思われる。富士写真光機は、1944年3月、富士写真フイルムが榎本光学精機製作所を買収して富士写真光機に商号を変更した会社。

日本企業

1) 日本電気(SENAC-1)

日本電気は、1956年、東北大学電気通信研究所とパラメトロン計算機の共同開発を開始し、NEAC- 1102(愛称SENAC-1)が1958年3月に東北大学に搬入され、同年11月から計算センターで公開された。

2) 日本電気(NEAC-2201)

1958年9月、日本電気は同社初のトランジスタ計算機NEAC-2201を完成した。これは電気試験所のETL MARK IVを基本として開発されたものである。トランジスタ600本、ゲルマニウムダイオード7500本、真空管100本を使用している。語長は十進10桁で、固定小数点である。記憶装置は磁気ドラム1000Wである。世界初のトランジスタ式の商用機であった。アメリカで最初の商用トランジスタ式計算機は1958年11月のTransac S-2000(Philco社)である。電子工業振興協会に納入された。

1959年6月に、UNESCO主催の情報処理国際会議ICIP (International Conference on Information Processing)に併設して、パリのGrand Palaisで開催された展示会にも出品され、トランジスタコンピュータとして世界で初めての実演展示となった。他国からもトランジスタコンピュータの出品はあったが実際に動いたのはNEAC-2201だけであった。しかも、 NEAC-2201は、当時の主力機種であった真空管式のIBM 650より、小型な上、高性能であった。

3) 北辰電機(H-1)

北辰電機製作所(1918年創業)は、ジャイロコンパスの高速回転体の技術が磁気ドラムに応用できるとみてコンピュータ分野に参入し、とくにプロセスコンピュータを開発した。ETL Mark IVを基に開発した最初のコンピュータH-1は、1958年11月の大阪計測展に出展した。Mark IVは十進6桁であったが、H-1は8桁であった。周辺装置を備えてHOC 100と命名され、1959年11月の計測展で展示された。1983年、横川電機製作所と合併して横河北辰電機となった。1986年、横河電機株式会社と改名した。

4) 三菱電機

三菱電機は1958年にBendix G-15を購入し、その利用経験を元にコンピュータの開発に着手した。

5) ソニー

1958年1月1日、東京通信工業からソニーに社名変更。

6) 日本IBM社

日本インターナショナル・ビジネス・マシーンズ社は、1958年9月、IBM 650による計算センターを東京に開設した。IBM 650は真空管を用い、メモリは磁気ドラムである。

7) 日本レミントンユニバック社

1958年、日本レミントンユニバック株式会社設立。初代社長は宮崎清。

8) 新興製作所

1958年、新興製作所が漢字テレタイプを実用化した。これは、漢字かな交じり文を電信的にやり取りするための符号化コード、符号を紙テープ(鑽孔テープ)に記録する文字盤付きの鑽孔機「漢字テレタイプ」、紙テープを読み取とって符号を送信する送信機、遠隔地で受信して紙テープに記録する受信機、紙テープを読み取って印字する「漢字テレプリンタ」などからなる。

すでに1954年には、読売新聞社と防衛庁によって、漢字かな交じり文を電信で遠隔通信する「漢テレ」と呼ばれるシステムと、人間がキーボードで打字した文字を自動で鋳造し、自動で植字までを行う「全自動活字鋳植機」(モノタイプ)と呼ばれるシステムが試作されていた。また1955年には朝日新聞社と新興製作所によっても同様の物が試作されるなど、日本の大手新聞社において漢字かな交じり文の遠隔通信システムの研究と自動鋳植機の導入が同時に進められていた。(Wikipediaによる)

1958年は、コンピュータ言語FORTRAN、ALGOL、LISPにとって画期的な年であった。IBM社とReminton Rand社(UNIVAC)との猛烈なつばぜり合いが始まる。

|

|

|