新HPCの歩み(第58回)-1978年(a)-

|

汎用プロセッサを使った並列コンピュータの日本での元年である。星野力と川合敏雄はMC6800を使って3×3の格子状結合の並列計算機PACS-9を製作した。メインフレームでは、Mシリーズの最上位機種FACOM M-200とHITAC M-200Hとが発表された。後者はIAPというベクトル演算器を内蔵し、筆者も愛用した。Cray-1出荷2年の時点で、富士通と日立の両社がベクトルコンピュータを実現したことは注目すべきである。 |

社会の動き

1978年(昭和53年)の社会の動きとしては、1/14伊豆大島近海地震(M7.0)、2/25映画『未知との遭遇』が日本公開、2/28営団地下鉄東西線が強風で脱線転覆、3/1岡潔死去、3/18原宿に「ブティック竹の子」がオープン(いわゆる竹の子族)、3/26成田空港管制塔占拠事件、4/4キャンディーズのサヨナラ・コンサート、4/6サンシャイン60開業、4/20大韓航空機銃撃事件(ムルマンスク事件)、4/20日本、ベトナム難民の定住を認める、5/20福岡大渇水で給水制限開始、5/20成田空港開港、5/31西山事件有罪確定、5/28アメリカのユナボマーがNorth Western大学に小包爆弾を送付、6/2日本航空115便しりもち事故(1985年御巣鷹の峰で墜落した機体)、6/12宮城県沖地震(M7.4, 東日本大震災の前の前)、6/12郭沫若死去、6/15大規模地震対策特別措置法(大震法)制定、6/?スペースインベーダーゲーム発売、7/5農林水産省発足、7/25イギリスで初の体外受精児誕生、7/30沖縄で車両左側通行に切り替え、8/1植村甲午郎死去、8/6ローマ教皇パウロ6世死去、8/12日中平和友好条約調印、8/26ローマ教皇ヨハネ・パウロ1世選出(9/28死去)、8/30王貞治、800号ホームラン、9/18八重洲ブックセンター開店、9/18稲荷山古墳出土鉄剣に「ワカタケル大王」の名前が刻印との報道、10/16日中平和友好条約が国会で批准、10/16ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世選出、ポーランド出身で史上初のスラブ系教皇、10/17靖国神社、A級戦犯合祀、10/23鄧小平副総理を日本に迎え、「日中友好平和条約」の批准書交換、10/27エジプトのサーダート大統領とイスラエルのベギン首相のノーベル平和賞受賞が発表、11/2福島第一原子力発電所3号機で制御棒脱落により臨界事故(日本初)、11/18南米Guyanaで新宗教団体Peoples Temple(人民寺院)が集団自殺、11/21いわゆる江川問題(空白の一日)、11/23北米以外の全世界の中波AM放送ラジオ局の周波数間隔を10 kHzから9 kHzに縮小、12/6スペインでフランコ独裁政権崩壊後の憲法成立(12/29施行)、12/7大平正芳内閣発足、12/18-22中国共産党第十一期中央委員会第三回全体会議、改革開放路線を決定、12/25アメリカのSEC、McDonnell Douglas社が自社の戦闘機のため、1975年に1万5000ドルを日本政府高官に渡したことを告発(ダグラス・グラマン事件)、など。

流行語・話題語としては、「天の声にも変な声がある」「アーウー」(大平首相)、「口裂け女」「嫌煙権」「ナンチャッテおじさん」「不確実性の時代」(1978年2月発行の書籍)、「窓際族」「ワン・パターン」「君のひとみは10000ボルト」「いい日旅立ち」「竹の子族」など。また、UFO、サウスポー、モンスターなどのピンクレディーの歌がはやった。

チューリング賞は、「効率的で信頼できるソフトウェアの作成手法への明確な寄与に対して。および構文解析理論、プログラミング言語の形式意味論、自動プログラム検証、自動プログラム合成、アルゴリズム解析といった情報工学の下位分野の開拓への重要な寄与に対して」Robert W. Floyd(Stanford大学)に授与された。授賞式は、1978年12月4日、Washington D.C.で開催されたACM年次総会で行われた。

ノーベル物理学賞は、低温物理学における基礎的発明および諸発見に対しPyotr L. Kapitsaに、宇宙背景放射の発見に対しArno A. PenziasとRobert W. Wilsonの2名に授与された。化学賞は、生体膜におけるエネルギー転換の研究に対し、Peter Dennis Mitchellに授与された。生理学・医学賞は、制限酵素の発見に対し、Daniel Nathans、Hamilton O. Smith、Werner Arberの3名に授与された。

ノーベル経済学賞(正式には「アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞」)は、「大組織の経営行動と意思決定に関する生涯にわたる研究」によりCarnegie-Mellon大学の情報科学者、心理学者であるHerbert Alexander Simonに授与された。Simonは1975年のチューリング賞も受賞している。

筆者は、任期が切れそうになったので、関係者のご尽力により1978年8月に高エネルギー研から筑波大学電子・情報工学系に講師として転任した。情報分野の業績ゼロでよく採ってくださったものと思う。当時の筑波大学の住所は、「茨城県新治郡桜村」(そこまではよい)、続いて、「大字妻木(さいき)無番地」、なんと番外地だったのである。当時の本部は今の体芸棟に置かれていたが、たぶん元々湿地で無主の地だったのではないか。

1978年末に筑波大学情報学類はHITAC M-170を学生実験のために購入した。翌年4月からの新3年生の使用に向けて教員が使い方をマスターし、教材をつくる必要があった。HITAC 8800/8700のOS7に慣れていた筆者は、HITAC MシリーズのVOS3に初めて触れてびっくりした(東大大型センターがM-200Hとなるのは1980年)。バッチ処理はTSSとは全く別で、JCL(Job Control Language)で制御され、先頭の//JOBと末尾の//ENDの他には、プログラムを起動する//EXECと、I/Oを定義する//DDしかなかった。TSSでもびっくりした。ファイルをコピーしたり、プリントしたりするコマンドが用意されていなかったのである。教員と技官とで、バッチ用のルーチンをTSSで起動するプロシージャを用意した。なんでなかったのか不思議に思ったが、IBMのTSS(TSO, Time Sharing Option)でも初期の版にはそのようなコマンドがなかったそうである。TSSはSystem/360の泣き所で、UNIVACなどの後塵を拝していた。このことを東京大学大型計算機センターニュースに書いたら、日立の営業が飛んできて「IBMにもなかったんです」と言い訳を言っていた。「大学の先生(筆者のこと)は無理ばかり言う」と社内で噂されていたそうである。OS7にはあったので無理という理由にはならないが。日立から後に、有償のプログラム・プロダクトとして提供された。逆に東大のHITAC M-200Hでは、バッチでもTSSと同様なコマンド(対話処理を除いて)が使えるようなシステムを用意した。

日本政府の動き

1) 特定機械情報産業振興臨時措置法(機情法)

1971年に制定された「特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法」(機電法)の期限切れを受けて、検討を進めてきたが、1977年12月17日、ポスト機電法の骨子がまとまった。1978年7月には、「特定機械情報産業振興臨時措置法」(機情法)が1985年までの7年間の時限立法として制定された。開発の対象業種に、機械・電子機器のほか、ソフトウェア産業の発展が重視されている点が新しい。

1978年12月21日、機情法に基づく電子計算機製造業、software業などの高度化計画を告示した。これにより、次世代計算機用基本技術開発促進費補助金が創設され、具体的なプロジェクトとしては、「第4世代電子計算機の基本ソフトの開発」が設定された。コンピュータ総研、日電東芝情報システム、富士通、日立、三菱、日本電気、東芝、松下通信、シャープ、沖を組合員とする電子計算機基本技術研究組合が1979年7月5日、東京の三田国際ビルで設立総会を開き、総額470億円(うち、222億円が補助金)の5か年計画が始まる。研究項目は以下の通り。

|

OS関係 |

基本、ネットワーク管理、データベース管理、バーチャルマシン、超高級言語プロセッサ、日本語情報処理 |

|

周辺端末装置関係 |

仮名・漢字変換入力装置、日本語音声入力装置、日本語OCR装置、日本語プリンタ、大容量磁気ディスク装置、大容量磁気バブル装置 |

どのような成果が出たのであろうか。

2) 第五世代コンピュータプロジェクト

1978年から、第五世代コンピュータ開発プロジェクトの調査委員会が始まった。1979年4月19日には、日本情報処理開発協会(JIPDEC)に第五世代コンピュータ調査研究委員会を発足させる。プロジェクトの正式発足は1982年4月。

日本の大学センター等

1) N-1ネットワーク

N-1ネットワークは1978年2月から実証実験のフェーズ3に入り、第二次パケット交換試験として、国際標準(X.25)に準拠したインタフェースの実証や各種総合実験を、1979年3月まで行った。

2) 東京大学

東京大学大型計算機センターの石田晴久らは、1976年6月1日付でBell研究所とUnixに関する契約を結んでいたが、1978年にLSI-11の上でUnixを使い始めた。このUnixが関係者の間で好評だったので、1980年末に計算機借料の3%を削ってDEC社のVAX-11/780を導入し、1981年から副システムとして運用を開始することになる。

3) 京都大学(HITAC M-180)

1978年、情報処理教育センターが設置された。HITAC M-180 (6 MB、HDD 2 GB)とTSS端末60台を設置した。

4) 九州大学(渇水)

福岡地方を襲った空前の渇水のため、九州大学大型計算機センターは、1978年6月1日から時間外の計算機運転をストップした。6月10日に梅雨入りで給水制限が一時的に緩和されたものの、運転短縮は10月まで続いた。コンピュータは、夏季には1時間当たり2トンの水を必要としたそうである。

余談であるが、だいぶ後になって国内のさるデータセンターを見学したところ、屋上のクーリングタワーが閉鎖式で、蒸発を用いず、伝熱だけで冷却していた。聞いたら、断水時に運転をできるだけ長く継続できるためとのことであった。さすが、と感心した。

5) 筑波大学(MELCOM 700III、GAMMA-NET)

1978年4月、計算センターを学術情報処理センターに改組した。全学新入生必修の情報処理演習のためにTOSBAC-40Cの3台構成に代えてMELCOM 700IIIを導入した。このマシンの発表は1979年であるが、筆者が筑波大に移籍した1978年8月にはすでに動いていた記憶がある。

学術情報処理センターは、1978年、三菱電機、富士通との共同研究を開始し、光ファイバーによる学内リングネットワークGAMMA-NET (General Purpose And Multi-Media Annular NETwork、1.6 Mb/s)を開発した。もちろんGAMMAは「筑波山の四六のガマガエル」に掛けている。同軸ケーブルによるEthernetは1980年代に入ってからである。

6) 岡山大学(ACOS 700)

1978年1月、ACOSシステム700で、RJEおよびTSSによるオンラインサービス開始。

7) 大分大学

1978年10月大分大学計算センター発足。翌年3月建物が完成し、FACOM 230-38Sを導入。

8) 上智大学(Burroughs B1800)

上智大学電子計算機室は、1978年11月、Burroughs B1800(主記憶98KB)を導入した。

9) 分子科学研究所(HITAC M-180×2)

分子科学研究所電子計算機センターは、1978年6月、日立製作所HITAC M-180を2台導入し、1979年1月から利用者へのサービスを開始した。

日本の学界の動き

1) 京都大(PACS-9)

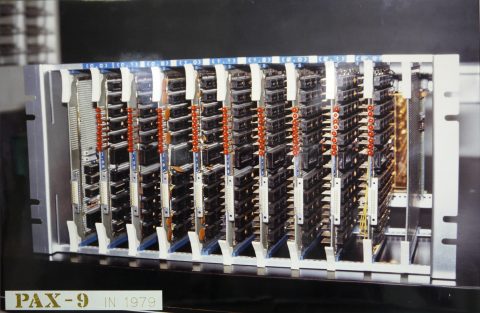

画期的なのは、並列計算機PACS-9の開発である。当時、京都大学原子エネルギー研究所にいた星野力と、日立にいた川合敏雄が、学生たちを指導してMC6800(1974年開発)を使って製作した3×3の格子状結合の並列計算機である(写真)。名前は、Processor Array for Continuum Simulationに由来する。その後の並列計算機(PACS-32やPACS-128など)もしばらくPACSと称していたが、多目的性を強調するためにPAX (Processor Array eXperiment)に改名した。PACS-9のピーク性能は7 kFlopsだったとのことである。原子力の炉心シミュレータを目標としていたが、連続体を記述する偏微分方程式の時間発展や平衡状態の計算に適したものとなった。今の言葉でいえば、ステンシル計算に適したアーキテクチャであった。なお、PAX-32以降は、2次元メッシュ結合の左右、上下の辺上のPUを接続してTorus結合となっているが、PACS-9は単純な2次元メッシュである。

|

|

|

PACS-9 |

|

後になって見せていただいた日立製作所のエンジニアリングシート(社内資料)によると、川合が多数のマイクロコンピュータを使った炉心シミュレータの構想に至ったのは昭和52年(1977年)5月17日とのことである。川合は、マイクロコンピュータを1次元に並べ、各コンピュータが自分のメモリと両隣のコンピュータのメモリにアクセスできるようにした。これによってコンピュータ間のデータの授受が可能になる(後にイタリアのQCD専用機APEが、SIMDであるが類似の通信機構を採用する)。マイコンの費用はどんどん安くなるが、設計ソフト費(アプリケーションを作る費用か?)が心配、という同僚の書き込みがある。川合の提案も、同僚の批判も実に先駆的である。

このころまでは、科学用並列計算機はハードが簡単になるSIMDが有利という意見があったが、星野力は、情報処理20巻11号(1979年11月)p.974-982『偏微分方程式解析のためのマイクロプロセッサ複合体』において、マイクロプロセッサの急激な発展によりその利点はなくなりMIMD(同期機構付き)の方が有利だと論じている。『特集知られざる計算機4 筑波大PACS』も参照。

その後星野らは、1980年に、奨学寄附金によりPAX-32を製作する。星野力は筑波大学に転任し、PAX-32に続きPAX-128などと発展していく。筆者が並列処理に興味を持ったのもPAXからであった。筆者がPAXに本格的に係わったのは1982年からで、PACS番号10を頂いている。

2) SS研究会

清野武(京大大型)、山本欣子(情報処理開発センター)、田町常夫(九大大型)、矢田光治(電総研) 平川隆(原研)、荻田直史(理研)を発起人としてSS研究会(Scientific System 研究会)が組織され、1978年3月17日に設立総会が開かれた。富士通のアカデミックユーザを中心に構成されている。現在まで活動を続けている。

国内会議

1) 数理解析研究所

京都大学数理解析研究所は、1978年11月20日~22日、高橋秀俊を代表者として、「数値計算のアルゴリズムの研究」という研究集会を開催した。第10回目である。報告は講究録No.373に収録されている。講演のタイトルは計算というより数理的なものが多い。

日本の企業の動き

1) 富士通・日立

1972年、通産省の行政指導により、国産6社を3つの企業連合(富士通・日立、日本電気・東芝、三菱・沖)を構成し、技術研究組合を創立したことは前に述べたが、富士通・日立連合は、1978年、Mシリーズの最上位機種を発表した。

2) 富士通(M-200、DRAM)

1978年1月18日、富士通はFACOM M-200を発表した。最大4台までのマルチプロセッサを構成することができる。今の言葉では「対称型共有メモリ並列計算機」であるが、1つのジョブを複数のプロセッサで並列処理できたかは不明。開発コード名はM-190Hであったそうだが、富士通なのになぜHが付いたかは不明である。

富士通は、1978年、64KビットDRAM(2電源方式)を世界で初めて製品化した。

3) 日立(M-200H、M-180 IAP、中国輸出)

一方日立は、1978年9月8日にHITAC M-200Hを発表した(『情報処理』2003年10月号の高橋茂の記事によると、通産省とは腹に据えかねるやりとりがあったようである)。開発コード名はM-210であった。1980年1月に東大の大型計算機センターに導入され、筆者も愛用した。ベクトルプロセッサであるIAP (Integrated Array Processor)を搭載することができた。ただし大規模なベクトルレジスタを持たず、仮想空間上のデータに対してベクトル演算をおこなうもので、スカラの演算に対する性能向上は数倍程度であった。しかし高度な自働ベクトル化方式のコンパイラを装備し、間接参照はもちろん、総和、内積、1次漸化式など当時のCray-1のコンパイラが完全にはサポートしていなかった機能を有していた。関係者の話によると、1次漸化式などベクトル化による性能向上はわずかであるが、それが含まれるために、ループ全体がベクトル化できなくなることを減らす効果が大きかったとのことである。ピーク性能は48 MFlops。TSSでも使えるなど使い勝手は非常によかった記憶がある。IAPを有効に働かせるために、高度なメモリインターリーブを行うなど、メモリシステムに相当な物量を投入していた。そのためIAPを使わなくても(メモリアクセスが)速いというユーザの評判であった。

なお、最初のIAPはHITAC M-180(1974年発表)に搭載された(1978年)。日立評論1978年6月号の記事 によると、まずHSA (High Speed Arithmetic)を設置して、マイクロプログラムで実行していた、固定小数乗算と、浮動小数の乗除算をハード化して高速化した。IAP (Integrated Array Processor)では、ベクトル処理命令を追加して、アレイ処理を高速化した。ただし、OF (operand fetch)と乗算と加減算は並列に動く(命令パイプライン)が、演算そのものはパイプライン化していない。性能向上はそれほどではなかったと言われる。

1976年に公表されていた中国への大型コンピュータ輸出は、1978年2月にCOCOMの認可を得て、3月中旬から5回にわけて、M-170を1台とM-160IIの2台を空輸した。6月末から稼働する。各紙の報じるところによると、COCOMとの交渉は1976年10月の受注以来3年にわたって難航し、認可にあたっては、(1)記憶容量を縮小する、(2) COCOMの規定に従い、軍事用に転用されないセーフガード体制を確立する、(3)コンピュータ使用状況について査察体制を確立する、との3条件のもとに、1978年2月に正式な認可を得たとのことである。

4) アンバンドリング

国産コンピュータメーカー6社は、アンバンドリング制に移行させることで合意に達し、1978年1月1日から実施された。

5) パナファコム(C-15)

1978年10月、パナファコム(現PFU)は、それまで培った独自開発の16ビットマイクロコンピュータの技術を集約して、パーソナルコンピュータC-15を発表した。1年後、そのエンハンストモデルであるC-15Eを発表した。C-15シリーズは科学技術計算、計測、制御等での利用を想定していたが、実際には医薬品メーカーや生命保険会社での店頭端末で使われた。PFUのかほく市本社で保存されているPANAFACOM C-15Eは2015年3月17日、情報処理学会から2014年度情報処理技術遺産に認定された。

6) 東芝(汎用機撤退)

東芝は、HIS社とは独立に仮想記憶機能を持つACOS-6の開発を進めていたが、1978年2月に中型・大型機から撤退することになった。ACOS-6は日本電気が引き継いだ。4月、大型・中型コンピュータ営業部門を日電東芝情報システムに移管した。

7) 東芝(日本語ワードプロセッサJW-10)

1978年9月26日、東芝は初の日本語ワードプロセッサJW-10を発表し、翌年2月出荷した。入力はカナ漢字変換であった。筆者も筑波大で愛用したが、事務机ほどの機械で、630万円(当時で)したという記憶がある。外部記憶は8インチのフロッピーディスクであった。2009年3月2日、情報処理学会の2008年度の情報処理技術遺産として認定された。

さて次回は標準化や海外の情勢である。FORTRAN 77がANSI規格として制定された。電電公社は国内各社と共同してDCNAの第1版を公開した。また通産大臣は初めての漢字コードとして情報交換用漢字符号系を制定する。

|

|

|

2件のコメントがあります

IBM社はMulticsに対抗すべくTSS/360を作りましたが、

途中でOS/360の上のTSO(Time Sharing Option)の方を

推し進めることにして、TSS/360をあまりおおやけには

せずに、利用者は限定的に留まったようです。

https://en.wikipedia.org/wiki/TSS_(operating_system)

代わりに360/370アーキテクチャーの仮想計算機CP-67の上で動く

CP/CMSが専ら大学や研究所などではインタラクティブな操作環境

として良く使われました。

https://en.wikipedia.org/wiki/CP-67

つまり、IBMのメインフレーム

の上にもTSS本位のOSは

一応あったのです。

CP/CMSの由来は、IBM社がOSを開発・デバッグするために社内用に開発したもので、大型計算機の複数ユーザーの共有環境下でOSの開発を行うための仮想計算機システム(ソフトウエア)でした。日本国内の私立大学でIBMのメインフレームをいれてVM/CMSを使って運用していたところがあったと思います(大学名は忘れました、もしかすると青山だったか上智だったか??)。

日本のメーカーはサポートするOSを増やしたくなかったでしょう。もしもVM/CMSがすんなり動くとしたら、それは富士通の(実際はアムダールの設計による)FACOMのIBM互換機ぐらいだったのでは?

「1978年にLSI-11の上でUnixを使い始めた。」がおそらく大型計算機センターから理学部情報科学科にも配備されて学部生も利用しました。その後,MAP-11というマシンで利用環境が整いました。懐かしい思い出です。