提 供

【わがスパコン人生】第25回 岩田進吉

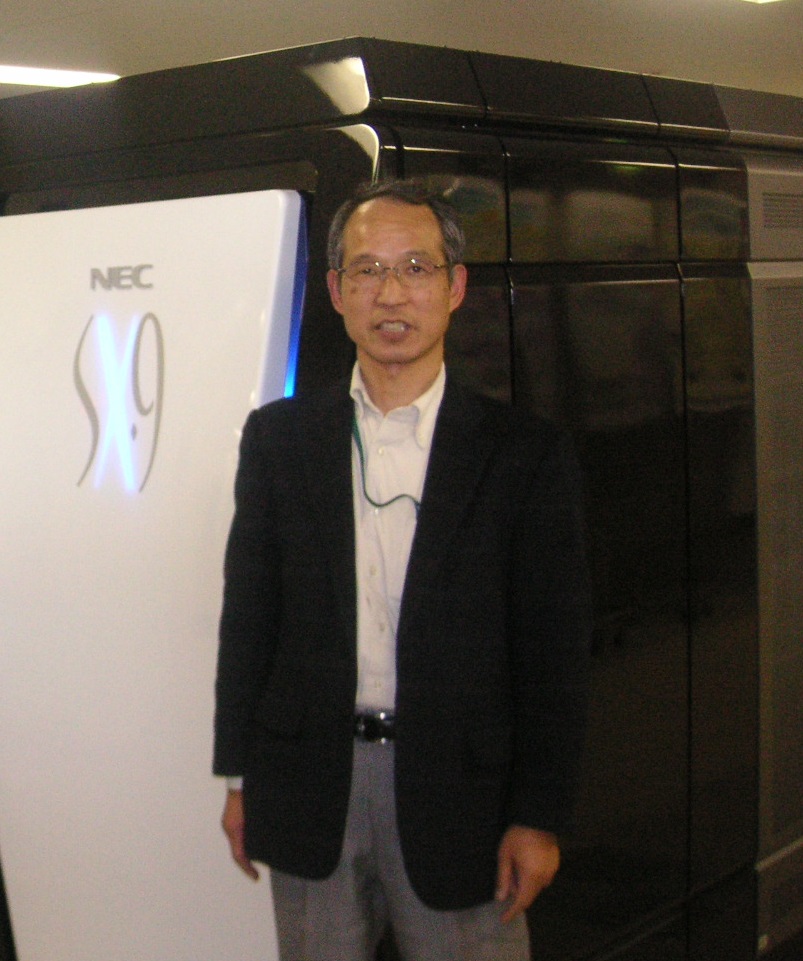

第25回 岩田進吉

「好きこそものの上手なれ」

岩田進吉さんは学生時代に出会ったコンピュータに魅了され、製造業、コンピュータメーカーを経て2004年に「イワタシステムサポート」を創業。ソフトウェア、ハードウェアの販売からシステム構築や導入および運用に関するコンサルティングまで幅広い業務を行っています。また、中部地区にHPC研究会やCAE懇話会を立ち上げ、長年に渡り数多くの勉強会を開催するなど、人と人を繋げる活動にも尽力されていることでも知られています。今回は、印象に残っているエピソードや中部CAE懇話会のこと、仕事をする上で大切にされていることなど、お聞きしました。

コンピュータに出会い、のめりこんんだ学生時代

―岩田さんご自身のことを幼少期から教えてください。

生まれは埼玉県の秩父です。近所には家が十何軒しかないような田舎で、すぐ近所には荒川が流れていたので、子どもの頃はよく川で遊んだり、野山で遊んだりしていましたね。

小学生のときはあまり勉強をすることもありませんでしたが、中学1年生のときになぜか勉強が好きになりまして、中学校の3年間はよく勉強していたと思います。

両親から進学のことはあまり言われませんでしたが、群馬県前橋市にある群馬工業高等専門学校(群馬高専)の機械科に入り機械工学を勉強しました。

18歳か19歳の頃に当時は珍しかったFortranでプログラムを組んだら、それが楽しかったんですね。コンピュータの学習が好きになりました。卒論は5年生になる春休みに、重量物であるタービンを製作している工場へ行き、工場内にある4台の天井クレーンの稼働状況のデータを収集しました。収集したデータを整理して各種統計データのパラメータを決め、同時に天井クレーンのシミュレーションソフトをFortranで作成しました。このソフトウェアを使って天井クレーンのシミュレーションを行いました。1972年頃のコンピュータで貧弱でしたが、非常に楽しい経験でした。そのクレーンのシミュレーションは、我々が卒業してだいぶ経ってからですが、担当教員がイタリアの生産管理学会のような場で発表したと聞いています。

高専では寮にいて4年生の中頃から1年ほど寮長をやりました。中学生の頃は人と話すのが苦手で、学級委員に選ばれても、もう一人の女性の学級委員とほとんど話せないほどでしたが、寮長となり、人と話さなければいけない立場になったことで、気が付いたら良く話をする活発な性格になっていましたね。

―最初に触ったコンピュータは覚えていますか?

群馬高専の3年生のときで、沖電気のミニコンOKITACでした。講義でFortranプログラミングがあり、簡単なプログラムを作成しておりました。卒論ではコンピュータを活用できる研究室を選択して計算機室に入り浸り、最後の秋頃は夜中にも使っていましたね。オープンリールでOSをロードして、自分のプログラムを流すといったことをしました。500-1000ステップの今から思えば小さなプログラムですが、それでも当時は動かすのが大変でオーバーレイ構成のソフトを作成しました。

同じころ、共立出版のコンピューターサイエンス誌「bit」という雑誌が、好きでよく読んでいました。「エレガントなプログラムを求む」という投稿欄に何回か応募して、もう社会人になっていた頃だと思いますが1度だけ掲載されたことがあるんですよ。昔から本当にプログラミングが好きでした。

|

|

―群馬高専卒業後のことを教えてください。

私が就職した1973年頃は、工業高専からは製造業へ行くことが一般的で、コンピュータメーカーへ行く人はほとんどいませんでした。

私もコンピュータにはあまり関係がない製造業に入社し、初めに配属されたのは茨城県の工場部門にある生産技術部門。ところが、やっぱり私はコンピュータが好きだったんですね。周囲にも私のコンピュータ好きは知れ渡り、名古屋の主力工場でコンピュータを使ったデータ処理を任せてもらうようになりました。

橋を製造している会社でした。橋を作るときに鋼板を切って貼り付けるのですが、橋は重いので凹むんですよ。だから、キャンバーと言って落ち込む前の形を作ってあげなければいけません。事前に原寸工場で形状を作り出す作業があり、鋼板を切断するための型板をフィルムに作成します。このフィルムを作成する業務に対して手作業でなくコンピュータを使って型板を大型のプロッターに作画するソフトウェアを作成していました。使っていたコンピュータは電電公社(現NTT)のDEMOS、いわゆるタイムシェアリングシステムをリモートから利用したものでした。

この一連の業務ではミニコンでHITAC 10Ⅱも使いましたが、私はコンピュータに興味があったのでHITAC10Ⅱのプログラムの中も見て、アセンブラも覚えました。

コンピュータが大好きでしたが、この頃は会社の山岳部に入ってよく山へも登っていたんですよ。槍ヶ岳だけへは行っていませんが、北穂高岳、剣岳、立山、北岳、甲斐駒ヶ岳等の3000メートル級の山はほとんど行きましたね。楽しい思い出です。

いよいよ製造業から日本DECへ

―14年間在籍した会社を離れた理由は何かあったのでしょうか?

コンピュータが好きだったからです。会社にいたころから勉強していて、情報処理技術者試験の特種、一種、二種といった資格も全て取りました。

そんな中、日本DECが人材を募集していることを知って応募したんです。1987年のことで私は34歳でした。転職組の中でも年齢は上の方でしたね。ハイパフォーマンス系ではなく、中部地区の営業サポートSEとして採用されました。DECのコンピュータはVAXにしろ、Alphaにしろ、技術系の大学や製造業で幅広く使われていましたので、お客様の所へ行って説明をして、必要があればベンチマークのお手伝いをするといったことが私の業務でした。

特に、ある企業関連の提案業務を多く担当し、その関係で勉強のためアメリカのデトロイトへ行かせてもらったこともあります。

その後の私のキャリアに大きな影響を与えたのが、1998年頃に会社が開催したセミナーです。東京でHPCユーザーを集めたユーザー会が行われたのですが、それはセミナーをやってアンケートを取っただけで終わりでした。それではもったいないと、HPC責任者の同僚と話し合い、中部でもっと面白いことをやってやると、1999年4月に中部地区でHPC研究会を立ち上げたんです。

社内の人間だけではなく、東工大の先生にも講演をしてもらい開催した第1回研究会には、豪華なメンバーが20名ほど集まってくれました。製造業の本拠地が中部ということもあって、東京への出張は難しいんですね。だから、東京ではなく中部地区で行ってくれたのはありがたいと喜んでいただきました。ぜひ続けて欲しいと言ってもらい、結局、退社するまで8回ほど続けました。そんな関係で、中部のハイパフォーマンスユーザーの方とは仲良くさせて頂き、気軽にお伺いできるようになりました。

DECは1998年にコンパックに買収され、2002年にHPとも一緒になって社員数が膨れ上がりました。合併してから社員数調整の為か希望退職を募るようになりました。私自身、実は30代の頃から自分の将来像、ビジョンを考えていて、40代で独立するというプランを作っていたこともありまして、2003年51歳の時に良い機会と考えて退職しました。

独立し「イワタシステムサポート」を設立

|

|

―「イワタシステムサポート」設立後のお話をお聞かせください。

退社する頃までに知り合った皆さんに、独立したらと背中を押して頂いたことも大きかったですね。それで退職し、2004年に「イワタシステムサポート」を立ち上げました。

製造業にいた頃は、社外の人に会う機会は殆どありませんでしたが、DEC、コンパック、HPでは中部地区の様々な方にお会いする機会があり、繋がりも色々とできたので、独立後も有難いことに仕事をさせて頂いています。

とはいえ、独立して最初の1,2年は大変で、知っている皆さんのところへ「仕事ないですか?」と挨拶に周っていました。2年目位から徐々に仕事の依頼を頂くようになりました。依頼を頂いた仕事は前向きに対応し、断らないで仕事をさせて頂きました。

ソフトウェア開発だとアプリケーションを作ったり、最近だとお客様が持っているFortranプログラムをPythonプログラムに変えたり。そういう仕事も随分やらせてもらいましたね。必要な時はパートナーと一緒に仕事をしますが、基本的には全て自分でやっています。面白いですよ。Fortranのプログラムでの変換作業の仕事はコード分が8000行、データ分が7000行、合計1万5千行ありましたが、半分位はPythonのプログラムを作成して、ある程度機械的に自動的に変換させて、あとはハンドメイキング、手作業で半年ほどかけて行ったこともありましたね。

HPCユーザーのお客様にワークステーションを数台購入して頂いた時には、スムーズに動かすジョブ投入システムが必要なので、その運用環境のカスタマイズのサポートをする環境構築も自分でやりました。

このように、独立した当初はCAEに関連したコンサルティングのような気持ちでいましたが、ソフトウェア作成やコンサルティング以外に、最終的にはコンピュータを販売したり、ソフトウェアを販売したり。なかなか最初のプランとは違う形にはなりましたが、どの仕事も本当に楽しくやらせて頂きました。

―仕事をされる上で大事にされてきたことを教えてください。

「人間関係」ですね。本当に大勢の方に助けてもらいました。お客様だけでなく、大手のハードベンダー、ソフトベンダーの方も付き合いがあって、多くの方を知っていますから、何かあった時にはお願いをしたり、逆に中部に営業所を出すという方がいれば、一緒にお客様のところへ行ったり。色々な方のサポートがあったからこそこの18年間中部地区でシステム販売やソフトウェア販売、ソフトウェア構築の仕事ができました。

―岩田さんが今後やってみたいことはどのようなことでしょうか?

2004年に独立して、2014年に10周年記念をやって、今年が19年目、来年が20年なんですね。健康のためには続けたいけれど、周りにご迷惑をかけてまでは仕事をしたくないと思っているので、20年で会社は辞めようかと思っています。

今も中部CAE懇話会をやっていますが、今後は勉強会の先生やサポート役を中心に動いていきたいですね。中部のCAE懇話会が動き始めたのは2003年だったでしょうか。初めは関西からもってきた勉強会が中心で、基礎編などの勉強会を行っていましたが、途中からは名古屋大学、名古屋工業大学や福井大学の先生方にもご協力頂き、流体の勉強会も15年以上続いています。制御の勉強会も行いました。振動の勉強会も始めました。先生方にばかりお願いしてはいけないと、自分でPythonの勉強会もやりましたね。できる限り勉強会に関する仕事はやりますよ!

今は企業にいる人でもコンピュータを知らない人がたくさんいるので、コンピュータの基礎、歴史から十進法、二進法といった話を6回コースぐらいでやってみようと資料を作っているところです。

CAE懇話会の特徴としては、関東CAE懇話会には「ナイトサイエンス」があります。中部CAE懇話会にはそういう名称はないですが、やはり勉強会が終わったあとに交流会を設けています。例えば、交流会が2時間あると、最初の30分はお酒を見ながら個別に話してもらいます。その後、前にテーブルを出して講演者の方に座ってもらい、私が進行役で質疑応答をするんです。受講者が普段お話をしないような大学の先生や企業の経験の深い方とも気楽にお話する場になりますので、若い方には良い勉強の機会かと思います。

講演の時にも質疑の時間はあるのですが、なかなか質疑しにくいとか、型通りになってしまう。だから、お酒を飲みながら質疑をするのも良いだろうと、こういった形にしました。そういった質疑の時間を40分程設けて、またフリーで話すようにしています。非常に活発になったので、この形式にして良かったと自画自賛しています。

日本全体で見るとCAE業界と、HPC業界間の交流があまりなくなってしまったようですね。コミュニケーションの場が少ないことも要因のひとつでしょう。やはりコミュニケーションが重要です。CAE業界、HPC業界に限らず共通のテーマを見つけて講演会や勉強会をするのが一番良いと考えます。コミュニケーションの機会を増やせば互いの技術も向上し、日本のものつくりに貢献できると考えています。会社では出張等の許可がおりなくて外に出て交流するのが難しい方も多いと思いますが、上司を説得する、あるいは自分の裁量の範囲で活動するなりして広く外部に目を向けることをお勧めいたします。CAE懇話会での勉強会では、例えば10名の参加者がいると5名ほどは自費で勉強会に参加してります。そのような積極的な方が増えるような仕組み作りが重要と考えております。

それから、HPにいた頃からゴルフの「岩田杯」というものを主催させて頂いています。コロナ禍でストップしてしまっていますが、第20回まで開催したかな。だいたい日帰りではなく泊りで、ゴフルをやるだけではなく懇親会も行うんですよ。中には懇親会だけ来る人もいました。

あくまでも懇親が目的で、ゴルフの腕を競うのではないので、スコアが90を切ると参加できないという暗黙のルールがあります。この岩田杯で直接仕事をもらいやすいといったことではなく、ここで仲良くなっておくことで、何かあった時に相談をしやすくなることがメリットでしょうか。岩田杯も再開させたいですね。

|

|

―岩田さんにとってコンピュータとはどういったものでしょうか?また、若い人へのメッセージもお願いいたします。

コンピュータとは、人生で私を育ててくれたものです。もちろん、それが全てではないですが、計算機を通じて勉強をして自分の技術を磨き、色々なことを理解できるようになりました。生活をする上でも役立っていますし、私自身を非常に豊かにしてくれたものですね。

若い皆さんは日々、色々なことに忙しくて、なかなか勉強をする機会がないかもしれませんが、いくつか大切にして欲しいことがあります。

まずは「人との繋がり」。人と繋がりコミュニケーションを取ることは重要です。ただ、コミュニケーションが苦手な若い人が増えているのも事実。会社の中だけにいて、外へ出ていく機会がないと他の人とコミュニケーションを取る機会もありません。CAE懇話会のセミナーなどをきっかけに人と繋がってもらえたらと思います。技術の能力、技術以外の能力でも、閉じこもっているとなかなか伸ばせないこともありますからね。色々な人の話を聞いて、誰がどう思っているか、どこにどういう情報があるのか、取りに行ける仕組み作りがあるといいですね。

そして、人と繋がることだけでなく、「得意なものをもつ」こと。「好きこそものの上手なれ」と言いますよね。好きなものを持っているということは大きいですよ。それが音楽でも、語学でも。私にとってはそれがコンピュータでした。18歳の頃からずっとコンピュータに興味を持って、親しんできました。コンピュータをより知るために色々と勉強しました。

ひとつでも得意な分野を持つことは強みとなります。そこを起点として人間関係、技術を伸ばせますから。私がここまでやってこられたのも、少なくとも「コンピュータ」を中心にして、多くのことをやらせてもらったからです。仕事も、人との繋がりもできました。だからこそ、今の私があります。まずは、好きなものを持つ、見つけることが大事でしょうね。

もちろん、好きなものだけではいけないので、人生を豊かにする本を読むのも良いでしょう。私自身が20歳の頃に読んで影響を受けたのはヒルティが書いた『幸福論』。あの頃に生きる上でのヒントになる本を読んでおけたのは有難かったと感じています。和辻哲郎の「風土」も、いかに風土が人間の性格に影響するかという点では勉強になった本です。

|

岩田進吉氏 経歴 |

|||||||||

|