新HPCの歩み(第115回)-1993年(e)-

|

ISCの前身であるドイツのMSSでは、「並列コンピュータ対WSクラスタ」の対決があった。アジアを中心とする計算物理の国際会議ICCPが北京で開催され、地元の高校生向けの公開講演会(中国語通訳付き)があったが、完璧な英語で質問する高校生にびっくりした。 |

国際会議

1) ISSCC 1993

第40回目となるISSCC 1993 (1993 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1993年2月24日~26日に、San Franciscoで開催された。主催はIEEE Solid-State Circuits Council、IEEE San Francisco Section、Bay Area Council、University of Pennsylvaniaである。組織委員長はW. Pricer (IBM)、プログラム委員長はR. Jaeger (Auburn Univ.)であった。IEEE Xploreに会議録が置かれている。

2) PPSC 1993

6回目となるPPSC 1993 (the Sixth SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing) は、1993年3月22日~24日、バージニア州Norfolkで開催された。会議録はSIAMから発行されている。

3) IPPS 1993

第7回目となるIPPS 1993 (The Seventh International Parallel Processing Symposium)は、1993年4月13日~16日にカリフォルニア州のNewport Beachで開催された。主催はIEEE/CSである。基調講演として、Leslie G. Valiant (Harvard大学)が“Why BSP Computers?”という講演を行った。会議録がIEEEから出版されている。

4) HPCN Europe 1993

HPC分野のヨーロッパベースの国際会議として、第1回のHigh Performance Computing and NetworkingがRAI Conference Center (Amsterdam)で5月17日~19日に開催された。日本関係ではISRのRaul Mendezが“Computing programs in Japan”と題して講演している。この回だけは会議録が出版されていないようである。事前に発表されていたプログラムは以下の通り。1991年1月に公表されたRubbia Reportを取りまとめたRubbia CERN所長の講演が注目である。

|

5月17日 |

|

|

Report of the HPCN advisory committee |

C. Rubbia, CERN |

|

HPCN the EEC point of vie |

H. Forster, EEC, Brussels |

|

Response of the Dutch government to the HPCN report |

to be announced |

|

HPCN in Engineering |

J. Murphy, British Aerospace, Bristol |

|

HPCN in products |

H. Soboll, Daimler Benz, Stuttgart |

|

HPCC in the USA a DARPA point of view |

R. Stevens, ANL |

|

Computing programs in Japan |

R. Mendez, ISR, Tokyo |

|

5月18日 |

|

|

Scientific Industrial partnership in HPCN |

D.Wallace, EPCC, Edinburgh |

|

Industrial HPCN applications |

|

|

Crashworthiness and stamping simulations |

E. Haug, ESI, Paris |

|

Parallel computing in petrochemical industry |

T.M.M. Verheggen, Shell, KSLA, The Netherlands |

|

HPCN in shipbuilding |

T. Andersen, Odense, Lindo, Denmark |

|

HPCN applications in Financing |

to be announced |

|

Scientific HPCN applications |

|

|

First principles calculations on materials using massive parallel computing |

M.J. Gillan, Keele University |

|

Direct and Large-eddy simulations for turbulence in Fluids |

E.T.M. Nieuwstadt, TU, Delft |

|

N-body simulations |

D. Frenkel, AMOLF, The Netherlands |

|

5月19日 |

|

|

Algorithms and programming |

|

|

Solving methods for parallel applications |

R. Janssen, IBM, Heidelberg |

|

Programming environments for massive parallel machines |

G. Castelli, Etnoteam, Italy |

|

Software developments for industrial research |

M. Schlumberger, Cap Gemini, France |

|

Architectures and networking |

|

|

HPCN architectures |

R. Bisiani, University of Venice |

|

Super Janet; an outlook on Network in Europe |

R. Cooper, Rutherford Appleton Laboratory |

|

Gigabit networking in the USA |

to be announced |

2回以降の会議録はSpringer社のLNCSとして出版されている。2001年まで継続したが、それ以後は開催されていない。

|

年 |

開催地 |

期日 |

会議録 |

|

1993 |

Amsterdam, The Netherlands |

May 17-19, 1993 |

— |

|

1994 |

Munich, Germany |

April 18-20, 1994 |

Springer LNCS 796/797 |

|

1995 |

Milan, Italy |

May 3-5, 1995 |

Springer LNCS 919 |

|

1996 |

Brussels, Belgium |

April 15-19, 1996 |

Springer LNCS 1067 |

|

1997 |

Vienna, Austria |

April 28-30, 1997 |

Springer LNCS 1225 |

|

1998 |

Amsterdam, The Netherlands |

April 21-23, 1998 |

Springer LNCS 1401 |

|

1999 |

Amsterdam, The Netherlands |

April 12-14, 1999 |

Springer LNCS 1593 |

|

2000 |

Amsterdam, The Netherlands |

May 8-10, 2000 |

Springer LNCS 1823 |

|

2001 |

Amsterdam, The Netherlands |

June 25-27, 2001 |

Springer LNCS 2110 |

筆者は一度も参加していない。ドイツのHans MeuerらのMannheim Supercomputer Seminarとも相互作用があったようである。そもそもHPCNの中心人物の一人であったWolfgang GentzschはMeuerの友人であった。

5) Mannheim Supercomputer Seminar

8回目の会議は、1993年6月24日~26日にMannheim市内で開催された。出席者157人。基調講演はSteve Nelson, Cray Research, USAでタイトルは“Designing MPP Systems to Optimize Time-To-Solution Performance”であった。正式発表(9月)前であったが、T3Dについても紹介している。この会議では、アーキテクチャ関係でCS2、VPP500、KSR1、SPP-1、SP1、Cenju 3が紹介されている。

Streitgespräch(「ディベート」「激論」の意味か)のセッションで「並列コンピュータ対WSクラスタ」の対決があった。化学のAhlrichs教授(Karlsruhe大学)とReuter教授(Stuttgart大学)の対決であった。Ahlrichs教授は、ポジションペーパー“Parallelrechner versus Workstation Cluster – Positionspapier -”において、彼のグループが10万行のソフトTURBOMOLEをクラスタに移植したが、これをMPPに移植するとすれば数年かかってしまう。その間にクラスタの性能は10倍から100倍に向上するので、MPPに移植することは意味がない、と論じた。これに対しReuter教授は、ポジションペーパーにおいて、クラスタはMPPの代わりをすることができない、なぜならMPPでは非局所メモリアクセスが比較的容易であるが、クラスタではそうではない、と反論したとのことである。

会議録“Supercomputer’93: Anwendungen, Architekturen, Trends”は、Springer社からthe Informatik aktuell book series (INFORMAT)として出版されている。収録されている18論文中、ドイツ語は7編である。なお、この後、2013年まで会議録は出版されていないようである。

第1回のTop500の計画概要が、この会議の中で発表された。完全なリストは、情報の整理に時間が掛かり、会議後に公表されたようである。このTop500については性能評価のところで述べた。

6) ICS 1993

第7回目となるICS 1993 (the 7th international conference on Supercomputing)は、1993年7月19日~22日に東京の早稲田大学総合学術情報センター国際会議場で開催された。筆者も参加した。主催はACM SIGARCHである。組織委員長は村岡洋一、プログラム委員長は田中英彦。会議録はACMから出版されている。基調講演は以下の通り。

|

Supercomputing: Big Bang, or Steady State |

John Gurd (Univ. of Manchester) |

この国際会議で、中村宏らの筑波大グループは日立関係者と連名で“A Scalar Architecture for Pseudo Vector Processing based on Slide-Windowed Registers”という講演を行い、CP-PACSのslide-windowのアイデアを初めて発表した。航技研の石見屋と福田はNWTのCFDベンチマークの結果を公表した。

最終日22日にパネル討論”Supercomputing in 1998”があった。司会はR. Perrot (Queen’s University, Belfast, Northern Ireland, UK)であった。各パネリストの5年後の予想は以下の通り。(SCはスーパーコンピュータ)

a) Derek Robb (Cray Research)

ベクトルとMPPの異機種混合が使われる。共有メモリには限界がある。デスクトップ用のプロセッサはMPPには性能不足であるが、それとビット互換のプロセッサがMPPに使われるであろう。OSはマイクロカーネルでWindow NTであろう。言語はFortran。ネットワークは予算次第で、ATMやFibe channelなど。1998年のワークステーションは1993年のスーパーコンピュータのアプリが走るであろう。

b) J. Rattner (Intel)

1997年までにTFlopsが実現する。CPU当たり500 MFLopsで、これを2048個搭載する。市場の動向として、SCがダウンサイズされ、デスクトップからSCまで連続する(ハードもソフトも)。仕様は、各社固有のものからオープンなものに移行する。

クラスタが重要になる。これは、高性能なSMPサーバの集合あり、高速ネットワークで接続され、公開されるUnix OSで制御される。重要なのは、デスクトップらSCまでのスケーラビリティである。

c) Steve Breit (KSR)

現在の並列計算機を、コンピュータのタイプと、メモリが集中型(共有)か分散型かで分類すると次のようになる(何を言いたいのか不明)。このIBMはメインフレームであろう。

|

|

Multi-computer |

Multi-processor |

|

centralized |

|

SGI, IBM |

|

distributed |

MPP |

KSR |

ソフトウェアとしては、HPFのような単一アドレス空間のものが主流になる。ハードウェアとしてはDASHやKSR1のALLCACHEのようなものが重要である。アプリケーションを移植するには、ループ交換などプログラムの修正が必要であり、コンパイラ技術が重要となる。

d) 小池 誠彦 (NEC)

今後、ベクトルがよいか、並列がよいかは、アプリケーションの性質による。5年毎に新しいマシンが発表されるので、5年後は次の世代のマシンとなる。マイクロプロセッサのトレンドとして、PC用のプロセッサは、SCのためには修正しないと使えない。ソフトウェアとしては、メモリの階層をどう制御するかが重要になる。今後は、並列プログラミングのための環境が鍵である。

e) 内田 啓一郎(富士通)

今後、ECLやGaAsやHEMTのような高速なデバイスが使われ、実装も高密度になる。低消費電力のところにはCMOSが使われるであろう。もっと効率的な冷却法が重要である。SCのアーキテクチャとしては、VPP500のようなベクトル並列が主流となる。SPP (Scalar Parallel Processor)はデータベースなどのために開発されるであろう。

f) 村山浩(日立)

Teraflop machineのメモリがいかに高価かを詳細に論じた。

g) 討論

まず、ソフトウェアについては、多くのパネリストが、MPPの市場は小さいので、ソフトウェアのベンがMPP用に開発するとは期待できないと指摘した。また、HPFのコンパイラ開発は困難に遭遇しており、高性能は出ないだろうと予想した。

超伝導や光を使ったコンピュータについては、今後10年には実用化しないだろうと論じた。光技術については、計算ではなく接続には利用されると予想する。

QCD専用マシンについて、「Teraflop実現するのに5年は待つ必要があるか?」という問題については、CrayのRobbが、間もなく救いの手が差し伸べられるであろうと意味深な発言をおこなった。

全体として、各ベンダとも世紀末までにTereflopマシンを予想しているが、その設計は各社異なっている。特に、日米の立ち位置の違いが目立った。

7) WBPE

また、ICS 1993直後の7月23日には、同じ会場で、科研費島崎班の最終年シンポジウムを兼ねて”WBPE: Workshop on Benchmarking and Performance Evaluation in High Performance Computing”(代表、津田孝夫教授)が開かれた。参加者は70名であった。プログラムは以下の通り。

|

10:00 |

Opening |

Workshop Chairman: Takao Tsuda, Kyoto University |

|

|

Program Committee Report |

Masaaki Shimasaki, Kyushu University |

|

10:20 |

Invited Talk: Evaluation of the Hitachi S3800 Supercomputer using Six Benchmarks |

Y. Oyanagi, W. F. Wong and E. Goto, Univ. of Tokyo/Riken Goto Lab. |

|

11:00 |

Break |

|

|

11:20 |

Invited Talk: Benchmarking and relating application performance to machine architecture |

Aad J. van der Steen, Academic Computer Center, Utrecht |

|

12:00 |

Lunch |

|

|

13:30 |

Benchmarking Vector Indirect Load/Store Instructions |

Tetsutaro Uehara and Takao Tsuda, Kyoto University |

|

14:00 |

Performance Evaluation of Mathematical Functions |

Toru Nagai, Computer Center, Nagoya University |

|

14:30 |

Break |

|

|

14:50 |

Invited Talk: The European Esprit program (PEPS) for the Performance Evaluation of Parallel Systems |

E. R. Brocklehurst, DITC, National Physical Laboratory |

|

15:30 |

Performance and Scalability Evaluation of Parallel Architectures |

Adolfy Hoisie, Cornell University |

|

16:00 |

Break |

|

|

16:10 |

Invited Talk: Benchmarking Massively Parallel Architectures |

Harvey Wasserman, Margaret Simmons, Olaf Lubeck, and James Moore, LANL |

|

16:50 |

National Aerospace Laboratory Numerical Wind Tunnel |

T. Iwamiya and M. Fukuda, National Aerospace Laboratory |

|

17:20 |

Closing |

|

|

18:00 |

Party at Okuma Garen House |

|

8) HPDC-2

第2回目となるHPDC-2 (The 2nd International Symposium on High Performance Distributed Computing)は1993年7月20日~23日にワシントン州Spokaneで開催された。会議録はIEEEから出版されている。

9) HOT CHIPS 5

1989年から始まった高性能半導体に関する国際会議HOT CHIPSは、第5回目のHOT CHIPS 5 (1993)を1993年8月8日~10日、Stanford大学のMemorial Auditoriumで開催された。下記のEvening Panel Sessionが開催された。

|

Panel: Compelling Applications for Computing in the Year 2000 |

Moderator: David Liddle, Interval Research |

10) ICPP 1993

第21回目となるICPP 1993 (the 1993 International Conference on Parallel Processing)は、1993年8月16日~20日にニューヨーク州のSyracuse Universityで開催された。主催はThe Pennsylvania State University、プログラム委員長はP. Bruce Berraである。この年から会議録がIEEE XploreとIEEE/CSに置かれている。会議録はVol.I Architecture (IEEE Xplore, IEEE/CS)、Vol.II Software (IEEE Xplore, IEEE/CS)、Vol.III Algorithms & Applictions (IEEE Xplore, IEEE/CS)の3巻に分かれている。

11) ParCo93

第5回目となるParCo93は、1993年9月7日~10日にフランスのGrenobleで開催された。このシリーズでは初めてプログラム委員を委嘱されたが、大学院入試の時期で出席できなかった。7件の論文を査読したが、多くの論文が、ロードバランス、通信や同期のオーバヘッドを真剣に考慮していないという印象をもった。会議録は、1994年Parallel Computing誌の1巻として発行されている。

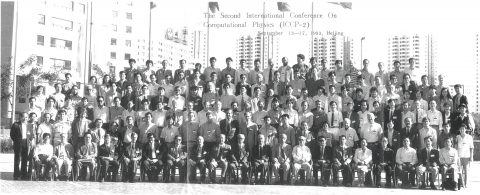

12) ICCP-2

第2回のInternational Conference on Computational Physics (ICCP-2)が9月13日~17日、北京の「国際会議中心」で開催され、筆者も参加した。「国際会議中心」は、今でこそオリンピックセンター(国家奥林匹克体育中心)の隣であり、地下鉄の駅もあるが、当時は交通不便で、会期中は隣のホテル(北辰五州大酒店)と行き来するだけであった。万里の長城や故宮など多少の遠足はあった。この会場はその後2回も使ったが、来るごとに周辺が賑やかになっている。

計算物理学(computational physics)の国際会議にはいくつかの系統があるが、これはアジアを中心とした会議で、Drexel University (Philadelphia)のDa Hsuan Feng(馮達旋)教授が主導していた。筆者が何で関係したのか昔のメールをひっくり返してみたら、東大物理学科の同級生だった滝川昇教授(東北大)の紹介でこの会議の国際諮問委員になるよう依頼があったようである。(滝川昇氏は、2022年10月22日に亡くなられた)組織委員長は北京のDe-Yuan Li、副委員長はFengとMike R. Strayer (ORNL)であった。筆者は、“Parallel Computers for Computational Physics”という講演を行った。アメリカからはGary Johnson (DOE)やEd Oliver (ORNL)が参加し、Cray Research社のM. WalkerがT3Dのソフトについて講演していた。

会議の副イベントとして地元の高校生向けの公開講演会があり、何人かの参加者が英語で講演し、Feng教授が中国語に通訳した。日本からは杉本大一郎が講演した。完璧な英語で質問する地元の女子高生がいてびっくりした。

第5回は日本で開いたが、それまでの会議の履歴は下記の通り。現在では、アメリカ、ヨーロッパ、アジアの系列が連合して開催している。分かるものは会議録を付記した。

1) Beijing (1988)

2) Beijing (September 13-17, 1993) International Press

3) Chung-Li(中壢), Taiwan (December 4-8, 1995)

4) Singapore (Hyatt Hotel) (June 2-4, 1997)

5) Kanazawa, Japan (October 11-13, 1999) Supplement of Progress of Theoretical Physics

|

| ICCP2 集合写真 |

13) Sup’Eur 93

ヨーロッパにおける、IBMシステムに関するHPCの国際会議Sup’Eurの5回目が、1993年9月26日~29日に、オーストリアのViennaで開催された。第1回はGeneva (1989)、第2回は Aachen (1990)、第3回はRome (1991)、第4回はUmea (1992)(スウェーデン)とのことである。筆者はこの翌年、アムステルダム自由大学で開かれた第6回 Sup’Eur 94 には参加した。1994年の記事に記す。

14) VecPar 93

第1回のVecPar 93 (International Meeting on Vector and Parallel Processing)は、1993年9月28日~10月1日に、ポルトガルのPortoで開催された。この時だけは会議録がNorth Holland社のComputing Systems in Engineering Vol.6, Is.4-5として出版された。第2回は1996年で、それ以後偶数年に開催されている。会議録はSpringerのLNCSとして出版されている。

15) Lattice’93

第11回目となるLattice’93 (International Symposium on Lattice Field Theory)は、1993年10月12日~16日に米国テキサス州Dallasで開催された。会議録は、Nuclear Physics B – Proceedings Supplements 34 (1994)として出版されている。、岩崎洋一は‟Computers for Lattice Field Theories”という総合報告を行った。

16) SC93

1993年11月14日~19日にPortlandで開催されたSC93については項を改めて記す。

17) ICPADS 1993

第2回目のICPADS 1993 (International Conference on Parallel and Distributed Systems)は1993年12月15日~17日に台湾の台北で開催された。主催はIEEE/CSではなかったらしい。次の第3回からはIEEE/CSの主催である。

次回はSC ’93である。K-12(幼稚園から高校3年まで)という標語で特別のプログラムや展示が企画され、生徒や先生が多数参加していた。日本は負けてしまう。

アイキャッチ画像(ICCP2プロシーディングス)

|

|

|