新HPCの歩み(第127回)- 1995年(a)-

|

自民党科学技術部会での検討に基づき4党共同提案した科学技術基本法が成立し、5年毎に科学技術基本計画を立てることとなった。日米協議により、スーパーコンピュータの定義が、やっと300 MFlopsから5 GFlopsに引き上げられた。日本の大学や国立研究所でもより高度なスーパーコンピュータの設置が進む。 |

社会の動き

1995年(平成7年)の日本では、西は阪神淡路大震災、東はオウム事件で混乱した。社会の動きとしては、1/1オーストリア、フィンランド、スウェーデンがEUに加盟、1/1世界貿易機関(WTO)発足、1/1讀賣新聞、山梨県上九一色村でサリン残留物が検出されたと報道、1/4オウム真理教被害者の会会長がVXで襲撃される、1/5埼玉県愛犬家連続失踪事件の犯人逮捕(1994年の事件とは別)、1/9野茂英雄投手が大リーグ挑戦を表明、1/17阪神淡路大震災(M7.3)、1/17文芸春秋社『マルコポーロ』2月号が発行されたが、ホロコースト否認で批判され、廃刊となる、2/6ダイアナ妃来日、2/8野茂英雄、ドジャーズとマイナー契約(5/2メジャーデビュー)、2/22ロッキード事件で最高裁が有罪判決を維持、2/28公証人役場事務長逮捕監禁致死事件(オウム)、3/8海の日(当初7月20日)が制定された、翌年施行、3/15日本、韓国、米国が共同で朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)を発足させる、3/20東京都心で地下鉄サリン事件、3/22上九一色村等オウム教団施設強制捜査、3/28三菱銀行と東京銀行が合併することで合意、3/30警察庁長官国松孝次狙撃事件(犯人不明)、4/9統一地方選、青島都知事、横山大阪府知事当選、4/9フジモリ氏、ペルー大統領に再選、4/19瞬間的に1ドル79.25円を記録、4/19 米国オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件、4/23オウム真理教幹部村井秀夫刺殺、5/7シラク氏、フランス大統領選挙で当選、5/8歌手テレサ・テン(鄧麗君)がタイで死亡、5/16麻原彰晃逮捕、5/16東京都庁小包爆弾事件(オウム)、5/31青島幸男東京都知事が世界都市博覧会を中止、6/?住専の不良債権問題が浮上、6/7-12台湾の李登輝総統アメリカ訪問、中国激怒、6/15-17第21回サミット(カナダのハリファックス)、6/21羽田発全日空機ハイジャック、函館空港で機動隊強行突入、6/29ソウルで三豊デパート崩壊、死者500人以上、7/1製造物責任法(PL法)施行、7/1 NTTパーソナルとDDIポケットが東京・北海道地区でPHSサービス開始、7/10ビルマのAung San Suu Kyiが自宅軟禁から解放、7/11新潟県、長野県で集中豪雨(7.11水害)、7/19女性のためのアジア平和国民基金発足、7/23参議院議員選挙投票(社会党大敗、新進党躍進)、7/30八王子スーパー強盗殺人事件、7/30官官接待、報道される、7/31コスモ信用組合が経営破綻、8/8村山改造内閣発足、8/15村山首相「戦後50年に当たっての首相談話」、8/15自治省が官官接待自粛の事務次官通達、8/30兵庫銀行や木津信用組合が経営破綻、9/4沖縄米兵少女暴行事件、9/5フランス、南太平洋で核実験、9/6-10坂本弁護士一家遺体で発見(オウム)、9/19アメリカの爆弾犯ユナボマーが要求した文書を、New York TimesとWashington Postが掲載、9/26大和銀行がニューヨーク支店で1100億円の損失を出したと発表、10/1日本でアステルがPHSサービス開始、10/19坂本堤弁護士のインタビュービデオをTBSが放送前にオウム幹部に見せていたことが発覚、10/6初めて太陽系外惑星発見、10/30東京地裁、オウム真理教に解散命令、11/1ゆりかもめが有明まで開業、11/1食糧管理法に代わる食糧法施行、米販売自由化、11/4イスラエルのラビン首相が銃撃され死亡、11/9野茂英雄、大リーグで新人王、11/16盧泰愚前大統領逮捕、11/19第4回APEC首脳会議(大阪)、11/20ダイアナ妃が、BBCのインタビューで、皇太子とカミラとの関係、自分と元騎兵連隊将校との関係を認めた、12/3全斗煥前大統領逮捕、12/6二信組事件で、山口敏夫元労働大臣を特別背任容疑で逮捕、12/7探査機ガリレオ、木星の周回軌道へ(打ち上げは1989/10/18)、12/8もんじゅでナトリウム漏れ事故、12/19東京高裁、地裁に続きオウム真理教の解散を命じる(最高裁は翌年1/30特別抗告棄却)、など。いよいよ世紀末か!?

|

|

写真は神戸のポートアイランドにある、神戸開港150周年を記念する150本のO2 HIMAWARIの一つ。20世紀から21世紀にわたる150の年号がランダムに書かれているが、阪神淡路大震災の1995年は最南端に置かれている。左に見えるボードは説明版。奥のネットはゴルフ練習場。その向こうはコンテナターミナルのクレーン群。

流行語・話題語としては、「がんばろうKOBE」「ボランティア元年」「コギャル」「アムラー」「私、脱いでもスゴイんです」「官官接待」「無党派」「ああ言えば上祐」「ハルマゲドン」「ポアする」「マインドコントロール」など。

チューリング賞は、計算複雑性理論の基礎的研究とその暗号およびプログラム検証への応用に関する貢献に対してManuel Blum(Carnegie-Mellon大学)に授与された。

エッカート・モークリー賞は、Intel社でIntel 80386、Intel 80486のチーフアーキテクトを務め、Intel Pentium (P5)ファミリーの設計にも寄与したJohn H. Crawfordに授与された。

ノーベル物理学賞は、τニュートリノの発見に対しMartin L. Perlに、太陽ニュートリノの検出に対しFrederick Reinesに授与された。化学賞は、大気化学、特にオゾンの生成と分解(つまりフロンガスによるオゾン層破壊)に関する研究に対し、Paul Jozef Crutzen、Mario Jose Molina、Sherwood Rowlandの3名に授与された。生理学・医学賞は、初期胚発生における遺伝的制御に関する発見に対し、Christiane Nüsslein-VolhardとEric F. Wieschausに授与された。

オウム真理教事件

筆者はオウム事件に大きな関心を寄せると同時に、クリスチャンの一人として報道の姿勢にも不満を持っていた。それは、旧統一教会の問題などとも似ているが、オウムへの批判が宗教一般に向かい、およそ宗教的なるものへ差別的で冷笑的な報道が満ちあふれていたからである。同時に、キリスト教を含む既成宗教が、「あれは邪教だけれども、うちは安心ですよ」と言わんばかりの態度をとっていたことにも腹を立てていた。なぜなら、オウムに対する批判(拝金主義、権威主義、盲従指向、対話拒否など)の多くは大なり小なり自分たちにも当てはまるからである。そこに、ある金曜夜、フジテレビの『報道2001』のスタッフから電話があり、「明後日(4月9日、日曜日)朝の同番組(生)に出ませんか?」というお誘いがあった。放送時間まで30時間ちょっとしかなかった。番組にオウム真理教関係者が来ないこと、オウムを直接のテーマにしないことを確かめた上、怖いもの見たさに、OKしてしまった。

その日は「現代社会と宗教」というテーマであった。当時、竹村健一がコメンテータ、総合司会は男性が黒岩祐治(現神奈川県知事)であった。女性総合司会は記憶にないが、Wikipediaによると筒井櫻子の初日だったようである。ゲストは、宗教側からは、琉球の宗教「いじゅん」の創始者高安龍泉総主、日蓮宗現代宗教研究所の所員(名前は忘れた)、大本教の教祖の子孫という人(ただ、番組中に抗議があり、大本教との関係はないのこと)であった。なんでこういう人に声を掛けたのかは分からない。大学関係者としては國學院大學井上順孝教授(宗教社会学)と筆者であった。筆者については「宗教者で科学者の東大教授」というたいそうな触れ込みであった。

1時間ほど生出演したが、不慣れもあり言いたいことも言えなかった。「宗教の反社会性」が話題に上ったので、「宗教というものは社会の大勢の価値観とは違うものを持っているはずで、社会の既成の価値観をただ承認するだけなら、宗教は現代にメッセージを伝えることはできない。それを反社会性というのは間違っている。」と反論した。最後に皆が立ち上がったので、筆者も立とうとしたら制止され、打ち合わせもなしにカメラの前でまとめの言葉を言わされた。ちょっと面食らったが、「広く宗教に関する知識を教育の中で教えるべきです」とかお茶を濁した。まあまあおもしろかった。帰り際に「今度は本職(物理かコンピュータ)で呼んで下さい」と言っておいたが、実現していない。この番組はアメリカの日本語ケーブルテレビでも放映されたとのことである。それ以後、オウムに関する講演や執筆をいろいろ頼まれることとなった。

アメリカのHPCwireの5月26日号に、「サリンを撒いたあのセクトが、最も安価なPCを組み立てて売っている」と驚きのコメントが載っていた。マハーポーシャ(社長は麻原彰晃)のことであろう。

日本政府関係の動き

1) 科学技術基本法

1995年11月15日、科学技術基本法(平成7年法律第130号)が施行された。国際的な経済競争が激化するなかで、日本が明るい未来を切り拓いていくためには、独創的・先進的な科学技術を開発し、それによって新産業を創出することが不可欠であり、環境・食料・エネルギーなどの「問題の解決には科学技術への期待が大きいことから議員立法により作られた。

この法律は、「科学技術の振興に関する施策の基本となる事項を定め、科学技術の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、我が国における科学技術の水準の向上を図り、もって我が国の経済社会の発展と国民の福祉の向上に寄与するとともに世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的な発展に貢献することを目的とする。」と第一条に書かれている。1994年3月に自民党科学技術部会(部会長、尾身幸次)において、議員立法による科学技術基本法の制定を目指して検討を開始し、その後、当時の与党3党(自民党、社会党、新党さきがけ)の科学技術調整会議においても検討を開始した。12月には、自民党科学技術部会に科学技術基本法小委員会(委員長、尾身幸次)を設置し、素案をまとめ、連立与党と新進党と協議。翌1995年10月20日に、自民党、社会党、新党さきがけおよび新進党の4党共同提案により「科学技術基本法案」を衆議院に提出。第134臨時国会で審議され、衆議院、参議院において全会一致で可決成立した。概要は文部科学省のページを参照。

科学技術基本計画が5年に一度この法律に従って策定されている。第1期は1996年度から2000年度、第2期は2001年度から2005年度、第3期は2006年度から2010年度、第4期は2011年度から2015年度である。第5期は2016年度から、第6期は2021年度から始まる。

2) 日米協議(5 GFlops以上と定義)

1995年4月14日、日米両政府は4月1日付で、スーパーコンピュータの定義を、5月1日付で、1990年に合意した300 MFlops以上から、5 GFlops以上に改定することに合意した。性能基準はRmax(Linpack HPC性能)ではないが、もしRmax=5 GFlopsのコンピュータがあれば、直前の1994年11月のTop500では121位となる。この基準は、最初、1987年8月1日には100 MFLops以上であった。次の改定は1999年。 筆者の知る限り、政府調達におけるスーパーコンピュータの定義は以下のように推移した。

|

政府調達におけるスーパーコンピュータの範囲 |

直前のTop500 Rmaxの対応順位 |

|

|

1987年8月1日 |

100 MFlops以上 |

|

|

1990年5月1日 |

300 MFlops以上 |

|

|

1995年4月1日 |

5 GFlops以上 |

121位 |

|

1999年5月1日 |

50 GFlops以上 |

113位 |

|

2000年5月1日 |

100 GFlops以上 |

102位 |

|

2005年5月1日 |

1.5 TFlops以上 |

197位 |

|

2014年4月16日 |

50 TFlops以上 |

500位以下 |

|

2019年12月23日 |

2.0 PFlops以上 |

158位 |

|

2020年12月23日 |

2.4 PFlops以上 |

163位 |

|

2021年12月23日 |

2.88 PFlops以上 |

177位 |

3) 海洋科学技術センター

個人的なことであるが、筆者は4月17日に海洋科学技術センター(神奈川県横須賀市、現海洋研究開発機構)に呼ばれ、職員の方々を相手に「並列計算機と並列計算処理」と題して講演を行った。当時、同センターは海洋循環モデル研究、海洋トモグラフィの研究、海洋底プレートのシミュレーションなどのためにスーパーコンピュータの導入を計画していたようである。翌1996年にはSX-4/20を設置し、6月のTop500においては、Rmax=38.2 GFlops、Rpeak=40 GFlopsで24位tieにランクされている。1997年には、アメリカから真鍋淑郎氏を領域長に迎える。この時、7年後の2002年に世界最高速のコンピュータ(地球シミュレータ)がこのセンター(の横浜地区)で動くことなど想像もできなかった。

セミナーのあと停泊中の地球深部探査船「ちきゅう」の船中を見学させていただいた。

4) 高度情報科学技術研究機構(RIST)

1981年に原子力関係の計算コードの開発・整備・運用支援などのために設立された財団法人原子力データセンター(NEDAC)は、1995年4月1日(要確認)に財団法人高度情報科学技術研究機構(RIST, Research Institute for Information Science and Technology)に組織改編された。理事長は、1993年からNEDAC理事長であった元原子力研究所副理事長の更田豊治郎、副理事長は、1993年に航空宇宙技術研究所を定年退官後、財団法人材料科学技術振興財団参与であった三好甫。7月には「地球環境シミュレーションシステム開発推進委員会」が設置された。翌年、三好甫副理事長の発案により、言語・コンパイラ有識者が集まり「HPF合同検討会 (準備会)」を発足させる。同時に、三好の主導により、原研内に核融合のための超並列計算機シミュレーション研究を目指す「数値トカマク研究会NEXT (Numerical Experiment of Tokamak)」も発足する。

5) 新情報処理開発機構

1992年に発足した新情報処理開発機構(RWCP, Real World Computing Partnership)は、Linuxクラスタ用実行環境Score(エスコア)をRWC-1用の実行環境として開発したが、SUNのSPARCstation20に移植した。翌年にはLinuxへ移植。

6) 日本原子力研究所計算科学技術推進センター

1995年度に科学技術庁は「高度計算科学技術の推進」を重点政策として取り上げ、その施策の一つとして原子力研究所(原研)に計算科学技術推進センターを設置した。原子力研究所は1957年にいち早く計算室を設置し、翌年9月にIBM 650を導入しているが、これを拡充したものである。センター長は浅井清。場所は東京の駒込であった。このセンターの特徴は、原研内部の計算需要に応えるだけではなく、当時ようやく実用化しつつあった並列処理に関する基盤技術を政官学の共同研究によって開発し、その成果を科学技術庁傘下の研究期間へ普及させることであった。民間の総合研究所からも人材の派遣を求めた。

具体的には、並列コンピュータを使いやすくする基本ソフトウェア、応用に適合した並列計算法、各種の並列コンピュータの実効性能を向上させる性能評価技術を、利用者側に立って技術開発することとした。

この活動をサポートするために、日本原子力研究所原子力コード委員会の下に、並列計算ライブラリ開発専門部会を設置し、大学や研究所のこの分野の研究者を部会員に委嘱した。部会長は森正武(東大工)で、メンバーは以下の通り。第1回の専門部会は1996年1月31日にCRC総合研究所で開催する。

|

森正武(部会長) |

東大工 |

|

小柳義夫(副部会長) |

東大理 |

|

島崎眞昭 |

九大 |

|

長谷川秀彦 |

図情大 |

|

朴泰祐 |

筑波大 |

|

関口智嗣 |

電総研 |

|

福田正大 |

航技研 |

|

中村理 |

三菱総研 |

|

田中正明 |

CRC総研 |

|

佐々木誠 |

日本総研 |

|

飯塚幹夫 |

情報数理研 |

|

鈴木友雄 |

RIST |

|

蕪木英雄 |

原研 |

|

岸田則生 |

原研 |

|

市原潔 |

原研 |

計算科学技術推進センターは、翌1996年3月11日に、駒込から中目黒に移転し、多機種の並列機を設置することになる。

7) 日本情報処理開発協会

1995年10月、日本情報処理開発協会(JIPDEC)に先端情報技術研究所(AITEC)を設置した。日米などの情報技術開発状況の調査、第5世代コンピュータ開発プロジェクト(1982年~1992年)、第5世代コンピュータ研究基盤化プロジェクト(1993年~1995年)の研究・開発成果の普及を目的としていた。ICOTの活動もここに移管した。しばしば、AITEC調査研究報告会を公開で開催した。AITECは2003年3月に廃止となる。JIPDECは2011年4月に、一般財団法人に移行するとともに名称を日本情報経済社会推進協会と改称する。

8) IMnet

TISNの後継として準備が進められてきたIMnet(Inter-Ministry Network「省際研究情報ネットワーク」)が1995年2月に運用開始された。1994年2月7日、次のようなメッセージがfj.announceなどのニュースグループを通して全国に流れた。

|

研究者のみなさん、国内インターネットのみなさん。 関係の方々のご参加により、省際研究情報ネットワークの運用がいよいよ開始されることとなりました。本ネットワークを、情報交換や共同研究に有効に活用していただき、創造的な研究活動をより一層強力に展開されることを期待しています。 科学技術庁長官 田中 眞紀子 |

1996年にかけてTISNなどからの移行を行った。

IMnetは当時としては高速な海外回線を持っていたので、海外のwebにアクセスする際に、公開キャッシュサーバcache.imnet.ad.jp:3128を指定すると高速化されるというようなノウハウが語られた。

日本の大学センター等

1) 「スーパーコンピュータ研究会」

1994年度最後の「大型計算機センタースーパーコンピュータ研究会」が、1995年1月17日に東京大学大型計算機センターにおいて開催された。主査は、九州大学の島崎眞昭。内容は以下の通り。

|

NEC SX-4のアーキテクチャ概要 |

渡辺貞(日本電気株式会社) |

|

通信の最適化に非同期・大量通信を利用したHPFコンパイラの構築 |

○佐藤周行、南里豪志、島崎 眞昭(九州大学) |

|

Supercomputing 94について |

小柳義夫(東京大学)、関口智嗣(電総研) |

|

マウイ島訪問(400PEのSP2)その他について |

金田康正(東京大学) |

1995年第一回の研究会が、1995年6月13日(火)に東京大学大型計算機センターで開催された。この回はなぜか「大型計算機センター、学術情報センタースーパーコンピュータ研究会」となっている。プログラムは以下の通り。PSCの上位入賞者を招いた。

|

10:00 |

JSPPパラレルプログラミングコンテストに参加して |

高橋大介、黒田久泰(東大) |

|

10:40 |

分散メモリ並列計算機におけるLU分解 |

建部修見(東大) |

|

11:20 |

休憩 |

|

|

11:30 |

今年度の課題と活動方針について |

|

|

12:00 |

昼休み |

|

|

13:00 |

分散データキャッシュを持つVLIW計算機 |

安倍正人(東北大) |

|

13:40 |

「2固有値問題に対する反復改良法の収束解析」 |

島崎眞昭(九大) |

|

14:20 |

各センターの並列計算機に対する考え方の意見交換 |

|

1995年10月31日、東京大学大型計算機センターにおいて第二回の研究会を開催した。プログラムは以下の通り。

|

10:30 |

CONVEX並列計算機について |

星野 誠三氏(NKK情報システム部) |

|

12:00 |

昼食 |

|

|

13:00 |

日立並列コンピュータ『SR2201』について |

河辺 峻氏(日立製作所 汎用コンピュータ事業部) |

2) 北海道大学(HITAC S-3800/380+M-880/210)

1995年1月、北海道大学大型計算機センターはスーパーコンピュータのアップグレードを行い、HITAC S-3800/380+M-880/210(主記憶2304 MB)の構成となった。

3) 東京大学(SR2201)

東大大型計算機センターは、汎用コンピュータを含めて予算の見直しを行い、T3E級の超並列型スーパーコンピュータを導入することとなった。入札に際しては外国の企業も参入できるよう入札仕様書およびベンチマークプログラムを用意した。外国企業については、東工大のように納期が遅れることを懸念した。3社が応札した(内2社は外国系企業)が、技術審査および「価格/ポイント」により日立製作所のSR2201(1024ノード、メモリ256MB/ノード)に決定した。CP-PACSの商用版である。1996年2月に設置される。ベクトル計算機S3800/480も1999年まで並行して稼働する。

某社から「(日立の)新製品の発表が入札書の受領期限と同じ日であった」「筑波大学と日立がCP-PACSの情報を先取りして発表している」などとクレームがついた。しかし正式な苦情申し立ては行われなかった。筆者は技術審査を担当していたので、コメントは差し控える。

4) 名古屋大学(VPP500/42)

名古屋大学大型計算機センターは、1995年にVPP500/42を導入した。1995年12月のTop500では、Rmax=54.5、Rpeak=67.2 GFlopsで11位tieとなっている。

5) 京都大学(VPP500/15+VPP2600/10E)

1995年1月、京都大学大型計算機センターは、VP2600をVPP500/15(5.25GB)とVP2600/10E(1GB)の2システムに更新した。VPPには、VPPで実行されるジョブのコンパイルとリンク、実行時の入出力とその制御を行うためにGSPと呼ばれる計算機が含まれており、VP2600/10Eと同等な演算能力を持っている。そのため、GSPもバッチジョブを処理した。また、VPP500上では、UnixシステムUXP/M VPPの運用を行った。

1995年6月のTop500において、VPP500/16は、Rmax=21.70、Rpeak=25.60 GFlopsで34位に、また、VP2600/10Eは、Rmax=4.0、Rpeak=5.0 GFlopsで、201位tieにランクしている。なお、次の1995年12月にTop500では、VPPは15ノードに減り、Rmax=20.30、Rpeak=24.00で44位にとなっている。なお、VPP500/15は、その後チューニングより1997年6月以降Rmax=22.10 GFlopsに増加している。

汎用機は、1995年12月からM-1800/30に代えてFujitsu M-1800/30E(3 CPU, 1 GB, 276 MIPS)の運用を開始した。

6) 東京工業大学(Cray Y-MP C916/12256)

東京工業大学総合情報処理センターは、1988年に導入したETA10を、CrayのスーパーコンピュータCray Y-MP C916/12256(peakは11.429 GFlops)に更新した。1995年12月のTop500ではRmax=10.27 GFlopsで115位にランクしている。

7) 鹿児島大学

1995年4月、総合情報処理センターを設置した。

8) 工学院大学

工学院大学情報科学研究教育センターは、日立製作所 3500/560 Unixサーバを導入した。新宿・八王子キャンパス間を3 Mbpsで接続。

9) 高エネルギー物理学研究所(Fujitsu VPP500/80)

|

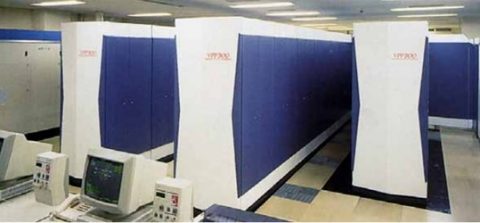

つくばの高エネルギー物理学研究所は、1985年6月にHITAC S810/10を、1989年3月にはS820/80をメインフレームの一部として導入したが、1993年のところで述べたように、1994年度予算には堂々スーパーコンピュータとして概算要求し認められた。同時に仕様策定も行った。入札の結果、Fujitsu VPP500/80 に決まり、1995年1月に設置され、5月から正式に稼動した(写真は『大型シミュレーション研究外部評価報告書』(2003/2)から)。文部省の見解では、このVPP500は共同利用のための機器ではなかったが、1995年3月には、KEK数値物理部プロジェクト ’数値シミュレーションを用いた理論物理’ の募集を行い、事実上の共同利用を開始した。

9) 統計数理研究所(IBM SP2/48)

統計学支援システムとして、IBM SP2/48を1995年ごろ導入した。主記憶12 GBである。1995年12月のTop500では、Rmax=8.53 GFlops、Rpeak=12.77 GFlopsで127位にランクしている。

10) 分子科学研究所

分子科学研究所電子計算機センターは、前年、「スーパーコンピュータ」としてSX-3/34Rを導入したが、1995年、「汎用計算機」として日本電気製HSPとIBM SP2(Wide24台、Thin24台)を主計算サーバとして含む分散型のシステムに更新した。「スーパーコンピュータ」と「汎用計算機」の区分は、おそらく予算上のもので、通常SP2もスーパーコンピュータと呼ばれている。

次回は、日本の学界の動きと国内会議。航空宇宙技術研究所がGordon Bell賞(Performance部門本賞)を受賞した。田中英彦を代表とする産学協同の並列・分散コンソーシアム(PDC)が始まる。第2回の並列ソフトウェア・コンテストは、4機種の提供を得て、連立一次方程式の直接解法を競う。

|

|

|