新HPCの歩み(第138回)-1996年(d)-

|

NCARの調達に政治介入した連邦議員は、アメリカ国民の税金で日本製のスーパーコンピュータを買うべきでないと強弁した。ダンピング提訴となり、裁判に持ち込まれた。ヨーロッパではドイツ最初の国立HPCセンターとして、StuttgartにHLRSが設立された。カリフォルニアにThe Computer Museum History Centerが開設された。。 |

日米貿易摩擦

1) Super301条

1985年のNCARスーパーコンピュータ導入キャンセル事件、1987年のMIT導入キャンセル事件に続いて、1996年にはSuper301条発動問題が起こった。Super301条は、1988年に施行されたアメリカ合衆国の「包括通商・競争力強化法」に規定された対外制裁の一つで、不公正な貿易慣行や輸入障壁があると思われる国を優先交渉国として改善を要求し、3年以内に改善されない場合は関税引き上げで報復することになっている。

2) NCARのスーパーコンピュータ調達

NCAR (National Center for Atmospheric Research、コロラド州Boulder)は気象研究のためのスーパーコンピュータ調達しようとしていた。調達はUCAR (The University Corporation for Atmospheric Research、61の北米の大学の連合)というコンソーシアムによって行われた。手を上げた14社から最終的に残ったのは、T90のCray Research社(2月にSGIに買収された)、SX-4の日本電気、VPP700(多分)の富士通であった。いち早くベクトル計算機のCMOS化を行った空冷のNEC SX-4は高い価格性能比を買われて、前述のように日本国内やヨーロッパに広く販売されており、NCARも注目していた。写真はUCARのページから全景。

|

3) 連邦議員の事前介入

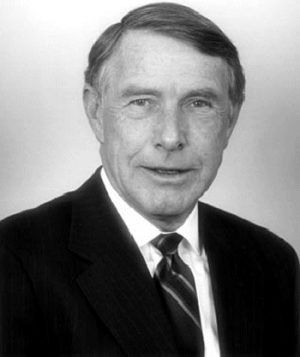

David Obey下院議員(ウィスコンシン州、民主党、「オビー」と読むらしい)(写真左)とMartin Sabo下院議員(ミネソタ州、民主党)(写真右)は、入札期間中にクリントン政権に働きかけ、NCARに応札している日本電気と富士通を採用しないよう圧力を掛けていた(両写真はWikipediaから)。4月16日Obey議員はNSFのNeal Lane長官に、Sabo議員は大統領顧問のJohn Gibbonsに書簡を送り、「アメリカのスーパーコンピュータは日本のものと同程度であり、日本に対する貿易赤字は見過ごせないレベルに達しているので、アメリカの税金を日本や他の国の企業を助成するために使うべきでない。万一、富士通か日本電気が勝利するなら、これは日本のベンダにとってNSF資金による最初のスーパーコンピュータ契約になってしまう」と主張した(HPCwire 1996/5/3)。Cray Research社(SGIのCray部門)のスポークスマンのSteve Conwayはこの動きを歓迎し、「NCARの予算の一部であるHPCCの目的は、アメリカが技術上の指導権を握ることを第一の目標としている。」と述べた。

|

|

このような書簡は、中立であるべきNSFの意志決定プロセスにとって適切なものか、という質問に対し、Conwayは「その前提はナイーブすぎる。決定プロセスは政治的なコンテクストでなされる。入札に参加したベンダが、基本原則に反するような形でメディアの注目を集めているので、すでにNSFの土俵を離れている。その結果、連邦議員が反対するにふさわしい状況となっている。」と述べた。さらに、「Cray社は日本の民間企業にはかなり売っているが、政府関係には売れていない。」と付け加えた。(HPCwire 1996/5/3)

4) NSFの回答

これに対しNSFのNeal Lane長官は5月8日に回答し、「NCARのスーパーコンピュータの調達プロセスはUCARによって行われている。気象予測を改善することはアメリカにとって利益になり、アメリカの科学者は十分な計算資源を必要としている。だからこそUCARの入札で要求される気象研究のための計算能力は高度に専門的なものである。UCARはすべてのベンダをフェアに扱っており、高度に専門的な調査によって決定がなされる。落札者は、競争において明白な優越性を証明し、納税者のドルを最大限に活用して科学上の価値を創造するはずである。」と政治的な配慮はしないことを明言した。(HPCwire 1996/5/17)

5) 開札

5月20日、NCARを管理するUCARは、入札によりNECのSX-4をNCARのために選定したと発表した。ベンチマークはNCARの実際の計算負荷によって行われ、3社とも、初期の構成で5 GFlops、最終構成(1998)で45 GFlopsという基本条件を満たした。

Cray社とObey議員は直ちにこの決定を非難した。両者ともUCARの技術的な評価については反論していないが、

a) アメリカ国民の税金はアメリカの競争力を増大するために使うべきである

b) 日本電気の価格設定は不当で、ダンピングである

ことを指摘している。第2の論点は、ダンピングが証明されれば論理的には成り立つ。しかし第1の論点は、NCARが研究機関であって就職口を守るための機関ではないので論拠に乏しい。日本国民の税金ではアメリカの商品を買えと言っておきながら、アメリカ国民の税金では日本の商品を買うな、とはどういう神経であろうか。日本は属国か?

日本電気のスポークスマンは「この入札は注意深く対処したので、何の問題もないと信じる。日本電気の東京本社もアメリカの子会社HNSXもアメリカ政府からダンピングの提訴を受けていない。」と述べた。この契約のシステムインテグレータであるFCC (Federal Computer Corp.)のGeorge Blickは、「この入札は、アメリカのスーパーコンピュータと日本のスーパーコンピュータの争いではない。NEC SX-4に加えて、アメリカ製のディスク・アレイやネットワークや周辺機器が含まれているし、アメリカの市民がサポートとメンテナンスを実行するのである。」と指摘した。(HPCwire 1996/5/20)

6) 連邦議会によるSX阻止法案

6月になって、Obey議員とSabo議員は連邦議会下院に、商務省が「公正な価格より低い」と決定した後でスーパーコンピュータを契約した職員に対し、給与は支払わない、とする法案を提出し26日に可決された。日本政府は7月2日までに、斉藤邦彦駐米大使名で上院有力議員らに上院での否決を促す書簡を送ることを決めた。書簡は上院歳出委員会や関連の小委員会の有力議員らに送付し、同法案がガット(関税貿易一般協定)に違反する疑いが強いことなどを訴えた。書簡では「外国からのダンピングに対する各国政府の対抗措置を定めたガット第六条は、国内産業に損害が生じていることが証明されなければならない。」と指摘している。(朝日新聞記事7月3日による)FCC/HNSX/NECも翌27日にダンピングでないと強く反論した。

7) IEEE SSS

筆者や三浦謙一がメンバーであるIEEEのSSS (Subcommittee for Scientific Supercomputing)は、前年のSC95の前に「日本のHPCC活動」というmeetingを開いたことをすでに述べた。SSSは1996年7月22日の会合でNCARの問題を取り上げた。私は出席していないが、Steve Hammondは”NCAR benchmarks results on the SX-4”について報告し、Bill Buzbeeは”Current Events/Topics”について報告し、「SX-4のベンチマーク結果はすばらしいのに、アメリカ政府の現在の政策では、他の国の科学者がアクセスできる計算能力をアメリカの科学者は利用できなくなる。これではアメリカはcapability computingにおいてリーダーシップを奪還することはできない。」と嘆いた。

8) ダンピング提訴

Cray Research社は、7月、NECがスーパーコンピュータをダンピングしている、すなわち汎用コンピュータで得た利益を用いてスーパーコンピュータを不当に安く販売していると訴えて、大規模なロビー活動を始めた。7月29日には商務省とITC (International Trade Commission)に対し、正式なダンピング提訴(Antidumping petition)を行った。日本電気は直ちに反論した。「クレイの提訴に根拠はない。クレイは性能では勝てないので政治的圧力のキャンペーンで結果をねじ曲げようとしている。日本電気がこのビジネスで$65Mの損失を被るなどというクレイの主張は、全くのでっち上げである。」

しかし、NSFのNeal Lane長官は、8月20日に、NCARと日本電気の契約は、ダンピングの問題が解決するまで延期する、と声明を出した。

ITCは9月11日にダンピングの審判を行うことを表明し、日本電気は失望を表した。

これに対しJEIDA(日本電子工業振興協会)は記者会見を行い、強く反論した。「アメリカの政府関係者はアメリカの市場はオープンだと主張する。しかし、アメリカの政府機関には日本製のスーパーコンピュータは1台も販売されていない。ヨーロッパでは売れているのに。1993年~1995年までに、10のアメリカの会社が日本政府にスーパーコンピュータを導入している。Cray社は、日本政府が海外のスーパーコンピュータ・メーカに対して閉ざされているというが、ほとんどIBMとかSGIとか他のアメリカのメーカに対して負けているのだ。」

9) 裁判

10月初め、NCARは日本電気との契約を破棄するとの報道が流れたが、関係者は強く否定した。日本電気とアメリカの子会社HNSXは、10月15日、商務省にダンピング調査を中止するようニューヨークの米国際貿易裁判所(Court of International Trade、米国との貿易と関税をめぐるトラブルを扱う裁判所)に訴訟を起こした。「商務省は世界貿易機関(WTO)の反ダンピングの規則に違反しており、公平な調査は期待できない」として、予断を持たない第三者に調査をゆだねる決定を出すよう国際貿易裁判所に求めている。10月18日、Cray(SGIの子会社)は声明を発表し、そんな訴訟を起こすと契約が遅れる一方だと指摘した。

ダンピング認定は翌1997年に持ち越した。

10) Jack DongarraやBill Buzbeeのコメント

12月13日号のHPCwireはベンチマークの専門家であるJack Dongarra教授 (U. of Kentucky)にUCARのベンチマークについてインタビューを掲載している。Dongarraは、Linpackのような単一の指標ではなく、実際のworkloadから抽出したベンチマークスイートを用いることは正しいと述べた。また、日本電気はベンチマーク結果を公表しているが、他のベンダは秘密保持契約を盾に公表を渋っている点については、各社の事情があると理解を示した。

NCARでスーパーコンピュータ調達チームを率いたBill Buzbeeは、SX-4は世界一高性能の計算機であったが、選定結果が発表されるとアメリカ商務省がダンピング調査を開始したのだ、と述べている(HPCwire 1996/11/20)。

後にかれは、「SX-4は他のシステムに比べて抜群の性能があった。もしSX-4の導入に成功していたら、アメリカにおいては今日でも不可能なシミュレーションを1997年に実行していたであろう。」と述べている。

11) 日米半導体協定終了

1996年8月2日、日米政府が1986年に締結し10年間続いた「日米半導体協定」を延長しないことに両国の官民の代表が合意した。日本企業側交渉団の団長は(後の)牧本ウェーブの牧本次生(日立)であった。第二次日米半導体協定は1997年7月に失効する。

ヨーロッパの動き

1) High Performance Computing Center, Stuttgart

Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS, High Performance Computing Center, Stuttgart)は、1996年、ドイツ最初の国立HPCセンターとして設立された。組織的には、Stuttgart大学のスーパーコンピューティングセンターの一部門である。母体となったのは、Stuttgart大学において1959年から続けられているHPC研究の伝統である。初期のシステムとしては、1996年7月にNEC SX-4/32およびSX-4/8Aを設置した。1996年11月のTop500では、17位tieにSX-4/32 がRmax=60.6、Rpeak=66で掲載されている。2003年12月に撤去する。また、1996年10月にはCray T3E/512を設置した。1997年6月のTop500ではRmax=176.0、Rpeak=176.0 (GFlops)で5位tieに登場している。2004年3月に撤去する。

なお、Rechenzentrum Jülich(Jülich Supercomputing Centre)は1993年にForschungszentrum Jülichの中に設立された。この二つのセンターと、(Garchingの)Leibniz Supercomputer Centreの三者は2007年、Gauss Centre for Supercomputingを構成する。

2) MANNA Supercomputer

ドイツのGMDのFIRST (Forschungszentrum für Innovative Rechnersysteme und –technologie, English: Research centre for innovative computer systems and technologies)はSUPRENUM Projectが終了した1990年ごろからi860を用いた超並列コンピュータMANNA (Massively Parallel Architecture for Numerical and Non-numerical Applications)の研究開発を始めていたが、1994年~96年頃完成したようである。ノードは2個のi860と32 MBのDRAMから成り、階層的なクロスバで結合する。独自に開発したPEACE (Program Execution And Communication Environment)というOSで制御され、演算とオーバーラップする通信隠蔽を可能にする。2つのi860 processorsは、一方を演算、他方を通信に使うモードの他に、両方とも演算に使うモードおよびVSM (Virtual Shared Memory)によってglobal address space(今風に言えばPGAS)を使うモードがある。1024ノードまで接続可能と書かれているが、性能データは16ノードまでである。

3) ECMWF

ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts、ヨーロッパ中期予報センター)は、1975年に設立されたヨーロッパの国際組織で、イギリスのReading(レディング)に置かれている。1976年から1978年までは、CDC社に設置されたCDC6600の使用時間を買う他、イギリス気象庁のIBM 360/195やRutherford研究所のCray-1などを使っていた。1978年10月24日にCray-1A(serial number 9)を導入した。ピーク性能は160 MFlops、主記憶は8 MB (1 MW)で、気象モデルでの実効性能は50 MFlopsであった。

その後18年間、Cray Y-MP/C90やT3DなどCray社製のスーパーコンピュータを利用してきたが、1996年、富士通のVPP300/16とその後継機の導入を発表し、世界があっと驚いた。1996年9月18日には、VPP700/39を稼働させた。10月にはVPP700/46が検収に合格した。その後、ノード数は順次増大した。

中国政府関係の動き

1) 神威I

中国は、Alpha21164を使った神威Iを完成した。ピークは312 GFlopsであった。2011年の神威藍光はAlphaアーキテクチャの独自開発チップであるが、これはAlphaチップを購入して組み立てたらしい。詳細は不明である。駐日中国大使館のページによると、1992年に国家並行計算机工程技術研究中心を設立し、「神威」シリーズの構成のコンピュータを開発してきたとあるので、その一環なのであろうか。山谷剛史の記事や、李磊教授の記事では、1999年に「神威I」(384 GFlops)を作ったとある。

オーストラリア政府の動き

1) 共同利用

オーストラリア政府は、大学の共同利用のために$1.7Mの予算で設備を購入することになった。(HPCwire 1996/6/14) この予算かどうか不明だが、ANU(Austratlian National Univerisity)は、1996年に富士通製のVPP300/13を購入し、1996年11月Top500において、コア数13、Rmax=27.70 GFlops、Rpeak=28.60 GFlopsで、59位にランクしている。ANUは1996年にSGI Power Challenge 10000も購入し、同じTop500において、コア数20、Rmax=5.87 GFlops、Rpeak=7.80 GFlopsで351位tieにランクしている。New South Wales Cener for Par. Comp.とSouth Australian Center for Par. Comp.も、同じサイズのSGI Power Challenge 10000を購入している。

世界の学界の動き

1) ScaLAPACK

分散メモリMIMDコンピュータのための線形計算ライブラリScaLAPACKがTennessee大学のJack Dongarraのグループにより開発され、1995年2月28日に1.0版が初めて公開された。これは分散メモリ並列コンピュータ用のライブラリであり、Cray T3D/T3E、IBM SP、Intel、TMC CM-5、ワークステーションクラスタ、およびPVMまたはMPIを搭載した任意のシステムで稼動する。LAPACKはBLASルーチン群に基づいているが、ScaLAPACKは、通信ルーチンのBLACSと並列BLAS(PBLAS)に基づいている。初期のBLACSはPVMで通信を記述していたが、その後MPIに変更された。ScaLAPACKの1.2版が1996年5月10日に、1.3版が1996年6月5日に、1.4版が1996年11月17日に公開されている。

2) PARADIGM

Prithviraj Banerjee教授(Illinois大学。9月1日からNorthwestern大学)らは、分散メモリ並列計算機のための自動並列化を目指して、PARADIGM (PARAllelizing compiler for DIstributed-memory General-purpose Multicomputers)プロジェクトを開始した。HPFと異なり、データ分散をユーザが指定するのではなく、自動的に行う。

3) VAMPIR

Jülich研究センターの応用数学センターと、Dresden工科大学のHPCセンターは、イベントをトレースしてHPCアプリケーションの問題を確認するための性能ツールであるVAMPIR(Visualization and Analysis of MPI Resources)を開発してきたが、1996年公開した。SUPRENUM-Genesisの流れを汲むPallas社が販売を担当する。1997年10月には、100件目の販売を発表する。Pallas社がIntel社に吸収されたあとも、Dresden工科大学で開発が続けられ、製品はWebsiteから入手することができる。世界中で広く利用されている。

4) ベル研究所(Inferno)

ベル研究所は、1995年、Plan 9のアイデアをより広範囲なデバイスやネットワークに広めるために、Infernoと名付けた分散システムのためのOSの開発を始めた。すべてのリソースはファイルとして表現され、アプリケーションからは単一で一貫した名前空間に見える。Styxという標準プロトコルでローカルなリソースにもリモートのリソースにもアクセスする。1996年、Inferno Betaがリリースされた。1997年5月にはInferno Release 1.0がリリースされる。

|

|

5) IUPAP

1994年9月に、UNESCO PAC (Physics Action Council)のWG2 (Working Group 2)に日本代表として加わることになったことは述べた。その関係で、1996年9月にスエーデンのUppsalaで開催されたIUPAPの総会で、筆者はWG2: CCS (Commission on Communication in Physics)の委員となった。委員長はCERNのJ. C. Sensである。委員会の目的は物理学の研究、教育におけるインターネット利用の問題、とくに電子出版の問題を議論することである。どんな活動をしたかあまり記憶はない。その後、日本からの委員は潮田資勝氏(当時東北大学)が務めた。2001年に最初の報告書が出ている。

6) 34番目のMersenne素数

1994年1月4日、Cray Research社の2人の研究者David SlowinskiとPaul Gageは、Cray T94を用いて34番目のMersenne素数(p = 1,257,787、十進378,632桁)を発見した。27番目から34番目のMersenne素数のうち29番を除く7個は、すべてCray Research社のコンピュータを使って発見されており、すべてSlowinskiが関わっている。29番も親会社SGI社の研究者が発見した。その後発見されたMersenne素数は、分散コンピューティングによってMersenne素数を見つけ出す1996年に発足したプロジェクトGIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search)の参加者により発見されている。

|

|

7) Computer History Museum

1984年にBostonのダウンタウンで開館したThe Computer Museumのいわば西海岸支所として、1996年、カリフォルニア州Moffett Fieldの元NASAの建物で、The Computer Museum History Centerが開設され、多くの展示物が移された。国道101号線の近くである。写真はセンターのページから。1999年にBostonのThe Computer Museumが閉鎖され、すべてがこちらに移された。2000年、名称をComputer History Museumに代えた。2002年に、SGIの使っていたビルに移る。『情報処理』に発田弘の見学記がある。

8) ベトナムの計算機事情

学術振興会の国際交流委員会にいた関係で、3月10日~16日にベトナム調査団に加わった。菊池健団長(元高エネルギー物理学研究所副所長)を含み総勢8名、前半はハノイ、後半はホーチミン市(昔のサイゴン)であった。

筆者にとってベトナムは初めてであり、驚くことばかりであった。ドイモイ(刷新)がどうにか軌道に乗ったところであったが、インフラがまだぼろぼろで、特に首都ハノイでは自動車もまばらであった。市内には交通信号が1カ所だけ設置されていた。後の情報では前年に設置されたばかりだったらしい。他方、ホーチミン市では外車を含め多くの自動車が走っていた。「ベトナムは車優先」と聞かされていたので、道路の横断は命がけであった。

ハノイからハイフォンの海洋研究所に行くとき、マイクロバスで紅河(ホン川)を渡ったが、橋(ロンビエン橋か?)が鉄道道路併用橋(車も線路の枕木の上を走る)で、しかも単線なので、車と鉄道、上りと下りの4種類のモードが順番に回ることになり、橋のたもとで相当待たされた。大勢の物売りが駆け寄ってきた。ベトナム戦争中に米軍により繰り返し爆撃を受け、破壊されたそうだ。別の橋を建設中とのことであった。ハイフォン市内でも、車はほとんど見かけず、バイクか自転車であった。

ただ、人々の復興への意欲は高く、今後の発展が期待できた。2008年末に観光でベトナム南部(Ho Chi Minh市とDalat)に出かけたが、すっかり近代化していた。命がけの道路横断は変わっていなかったが。

共産国の常で、アカデミーの研究所が研究の実質を握っていて、設備を持ち、大学は博士号授与権を持つという構造であった。訪問の目的は、研究教育の現状を視察するとともに、学術振興会として研究交流のパートナーを見定めることであった。共産国にありがちなことであるが、研究課題を公募するという概念がなく、説明に苦労した。「トップがこれと決めればいいじゃないか」とのことであった。詳細は筆者の「ベトナムの計算機事情」を参照。ホーチミン市のホーチミン国家大学の幹部との会談の際、一人少し若い人が同席していたが、ハノイの教育訓練省の役人であった。想像するに、大学が、ハノイの政府抜きで日本と交流しようと言い出さないように監視していたのであろう。元南ベトナムですでに近代化しているホーチミン市とハノイの中央政府との関係は微妙である。

情報科学分野では非常に応用指向であるのが印象的であった。インターネットについては、2年前、dial-up でオーストラリアのキャンベラとつながった。その後、WIDEに加わり、日本の衛星を2年間、非営利目的に限ってただで利用している。問題は国内の専用線の料金が高くて困っている(日本でもそんな時代があった)。現在、インターネットユーザの数は1000人を越え、年に二倍の割合で急速に増大している。国立の情報工学研究所内の、ある物置のような部屋に、モデム、ワークステーション、パソコン、電源などがごちゃごちゃおいてあり、ネットワークの研究をしているとのことであったが、ネットワーク・オペレーション・センターの役割もしているのではないかと想像した。

9) Paul Erdős死去

1996年9月20日、「変わり者中の変わり者」である、ハンガリー・ブダペスト出身のユダヤ系ハンガリー人の数学者Paul Erdős(ポール・エルデシュ)が亡くなった。ホームレスで放浪をしながら500人以上の研究者と1500編以上の論文を書いた。10月7日号のTIME誌のMILESTONESの欄に、Seymour Crayの自動車事故と、ドラえもんの作者藤子・F・不二雄(藤本 弘)の死亡と並んで報じられていた。Seymour Crayについては、SC96とSRC Computers社の創業のところで。

エルデシュに共著論文が非常に多いことから、「エルデシュ数」というジョークがある。エルデシュ自身のエルデシュ数を 0 とし、彼と直接共同研究した(共著論文を書いた)研究者はエルデシュ数が 1 になり、エルデシュ数が n の研究者と共同研究した研究者は n + 1 のエルデシュ数を持つ。Small world仮説と同様に、数学者のかなりの割合は、低いエルデシュ数を持つ。

10) Groverのアルゴリズム(追加)

Bell Laboratoriesのインド系アメリカ人研究者Lov K. Groverは、量子コンピュータを用いれば、N個の要素を持つ未整序データベースから指定された値を、O(N 1/2)の計算量で検索できることを証明し、28th Annual ACM Symposium on the Theory of Computing (May 1996)で発表した。これをGroverのアルゴリズムと呼ぶ。

次回は国際会議。6月のTop500では、東大大型計算機センターのSR2201がトップに躍り出る。2位も航技研のNWTであった。HPC Asia 97の準備のため、ハワイのMaui島のスーパーコンピュータセンターMHPCCで準備会が開かれた。

|

|

|