新HPCの歩み(第164回)-1999年(f)-

|

Mannheim Supercomputer Seminar(後のISC)では展示が始まった。6月のTop500では、ASCI Red、ASCI Blue Mountai/PacificとT3Eがほとんどトップを独占した。NOW (Network of Workstations)は5件登場した。内3件は自作であった。金沢で開催されたICCP-5では、樋渡保秋(金沢大学理学部)と筆者が共同組織委員長を務めた。 |

国際会議

1) HPCA 1999(Orlando)

第5回目となるHPCA 1999 (Fifth International Symposium on High-Performance Computer Architecture)は、1999年1月9日~12日にフロリダ州Orlandoで開催された。主催はIEEE/CS TCCAである。委員長はDharma P. Agrawalである。電子版会議録はIEEEおよびIEEE/CSにおかれている。

|

|

2) 第2回Petaflops会議(Santa Barbara)

DARPA, NASA, NSF, DOE, NSA, NIH等の支援のもと、1999年2月15日~19日、カリフォルニア州Santa BarbaraのDoubletree Hotelを会場に、PETAFLOPS II (2nd Conference on Enabling Technologies for Peta(fl)ops Computing)が開かれた。組織委員長はPaul Messina (Caltech)、プログラム委員長はThomas Sterling (Caltech/JPL)であった。1994年の前回と異なり公開の会議ということだったので、筆者も日本学術振興会未来開拓「計算科学」研究推進委員会からの調査ということで参加した。日本からは筆者一人であった。参加者は100人ほど。1994年の第1回の会議録が日本語に翻訳され出版された、と言ったらみな驚いていた。

数週間かかっていたシミュレーションが数時間でできるようになると、シミュレーションを設計作業のサイクルに組み込むことが可能になることの重要性が強調された。これは“Human-in-the-Loop”と名付けられた。

応用分野の研究者より、アーキテクチャ屋が元気だったのが印象的であった。アーキテクチャとしては3つの選択肢が提示された。

a) COTS (Commodity off the Shelf)路線

IBMのTilak Agerwalaは、POWER路線の延長でPetaflopsができると述べた。POWER4は180 nm、1 GHzで4 GFlopsだから、2008年には2 GHz (8 GFlops)、ノード当たり128 CPUとすると、512ノードで半Petaflopsになる。電力は3~4 MWであろう。メモリレイテンシはサイクル当たり10倍悪くなり、バンド幅も5~10倍悪くなる。プロセッサもメモリも多段の階層構造を持ち、データの局所性が問題となる。

b) PIM (Processor-in-Memory)路線

これに対しNotre DameのPeter Koggeは、Processor in Memoryが解決策だと述べた。演算速度は急速に増大するが、メモリレイテンシやバンド幅はそれに追いつかず大問題になる。チップと外とのやりとりがボトルネックとなるからである。そこで、logicとmemoryをチップ内に同居させれば(Processor in Memory)この問題は解決する。PIMにすればレイテンシは10倍、バンド幅は100倍改善される。「メモリが足りなくなったらどうするのだ」「プロセッサを遊ばせればよい」などのやりとりもあった。当時は、CPUを遊ばせるなんてもったいないと思ったが、「富岳」のA64FXのエコモードでは2つあるベクトル演算器の一方の電源を切っている。

c) HTMT (Hybrid Technology Multi-Threaded)路線

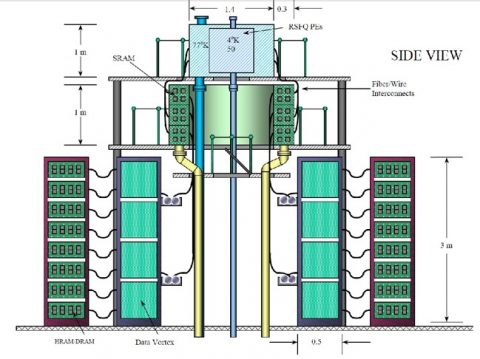

Thomas Sterlingは、超伝導、PIM、光接続、ホログラム記憶など異種の技術を組み合わせてPetaflopsを実現しようという構想を示した。米国2000会計年度BlueBook(1999年初めに公開)にも書かれているらしい。演算はヘリウム温度の演算器で、250 nmテクノロジで200 GHzまで行くので、30 cm角の立方体でPetaflopsが実現できる。液体窒素温度にはSRAM PIMを置き、室温部にはDRAM PIMをつなぐとか。外部記憶はホログラム記憶装置。これをHTMTと名付けた。どう見ても工学的に実現可能とは思えない荒唐無稽の提案であったが、参加者の間では「夢がある」と絶大な人気であった。Sterlingの話術によるところも大きいかも知れない。当時「Petaflopsといえば超伝導のHTMT」と誤解していた人もいたようである。

3つの案をまとめると以下のようになる(JIPDEC 2000 調査より)。

|

|

COTS |

PIM |

HTMT |

|

プロセッサ |

3 GHz, 10 GFlops |

3 GHz, 10 GFlops |

150 GHz, 600 GFlops |

|

プロセッサ数 |

100,000 |

100,000 |

2048 |

|

メモリ |

32TB DRAM 40 ns |

32 TB DRAM 40 ns |

16TB PIM-DRAM 80 ns |

|

相互接続 |

Hypercube, 20 Gbps/ch |

Frame Switch 128 Gbps/ch |

Data vortex 500 GBps/ch Bijection bw: >10 PBps |

|

2次ストレージ |

1 PB 1 ms |

1 PB 1 ms |

1 PB 1μs |

|

マルチプロセッサ方式 |

分散型、3レベルキャッシュ 1レベルDRAM |

分散共有型 |

共有型 4階層 |

|

レイテンシ管理 |

Software |

Cache coherence protocol |

Multithreaded/percolation |

その後の歴史を考えると、最初にLINPACKで1 PFlopsを実現したのはRoadrunner (LANL, 2008)であるが、Cell processorはまあ一種のPIMといえないこともない。その後のJaguar (ORNL, 2008)はOpteronのクラスタであるから、COTS路線と言ってよい。つまり、HTMTだけが実現しなかったことになる。当たり前であるが。図は、HTMTの論文 (p.23)から。なんともSFチックである。

未来開拓のパンフレットを持っていったらあっという間にはけた。また、「地球シミュレータ」についての質問をいろいろ受けた。海外の関心も高かったようである。

最終日をサボってSan Diegoに飛び、Sun MicrosystemsのE10000の工場を訪問した。

|

3) ISSCC 1999(San Francisco)

第46回目となるISSCC 1999 (1999 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1999年2月15日~17日に、San Franciscoにおいて開催された。主催はIEEE Solid-State Circuits Council、IEEE San Francisco Section, Bay Area Council、University of Pennsylvaniaである(要確認)。組織委員長はJ. Trnka (IBM)、プログラム委員長はStewart S. Taylor (Triquent Semiconductor)であった。3件の全体講演が行われた。

|

The new frontier created by high-bandwidth digital video systems and services |

Haruo Nakatsuka (Toshiba Corp.) |

|

High speed: not the only way to exploit the intrinsic computational power of silicon |

T.A.C.M. Claasen (Philips Semicond.) |

|

Broadband communications ICs: enabling high-bandwidth connectivity in the home and office |

Henry Samueli (Broadcom Corp.) |

IEEE Xploreに会議録が置かれている。

4) Frontiers 99(Annapolis)

7th Symposium on the Frontiers of Massively Parallel Computation(通称Frontiers 99)は、1999年2月21日~25日に、メリーランド州AnnapolisのMarriott Waterfrontで開催された。主催はIEEE/CSである。参加は約100名で、日本からは8名であった。JIPDECの「ペタフロップスマシン技術 に関する調査研究 III」の付属資料2に関口智嗣の参加報告がある。

5) Next Generation Climate Models(Hawaii)

RIST(高度情報科学技術研究機構, Research Organization for Information Science and Technology)は1981年に設立された原子力データセンターを起源とし、1995年に現在の名前に変更し、GeoFEMや気象モデルなどソフトウェアの開発に協力してきた。1999年3月1日~3日に、科学技術振興調整費研究の委託事業として、ハワイ州立大学東西交流センターを会場に“International Workshop on Next Generation Climate Models in the Advanced Computing Facilities”を開催した。上記、「ペタフロップスマシン技術 に関する調査研究 III」の付属資料3に参加報告がある。

6) LinuxWorld(San Jose)

第1回のLinuxWorld Conference and ExpoがSan Jose Convention Centerで1999年3月1日~4日に開催された。主催はIDG。Linus Torvaldsなどが基調講演を行った。展示会では、IBM社が、Beowulfクラスタの技術を用い、36個のPentium II Xeonを搭載したNetfinityサーバ17台に市販のLinuxを走らせ、Crayスーパーコンピュータ(T3Eらしい)に匹敵する性能が実現できることを実証した。これは”open-source supercomputer”である(HPCwire 1999/3/19)(HPCwire 1999/4/16)。

8月にも再びSan JoseでLinuxWorldを開催している。2000年2月1日~4日にはNew Yorkで開催。その後2009年まで世界各地で開催されている。2009年にはOpenSource Worldと改名される。

7) HPCN Europe 1999(Amsterdam)

High Performance Computing and Networking Europe 1999は、第7回目を1999年4月12日~14日にAmsterdamのRAI Conference Centerで開催された。基調講演はRalf Gruber (EPFL, Switzerland)、Carl Kesselman (Caltech, USA)およびPieter Adriaans (Syllogic BV, the Netherlands)であった。会議録はLNCS 1593としてSpringer社から出版されている。

8) PPSC 1999(San Antonio)

第9回目となるPPSC 1999 (the Eighth SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing)は、1999年3月22日~24日、テキサス州San Antonioで開催された。今回からポスターセッションも行われた。会議録はSIAMから発行されている。

9) IPPS/SPDP 1999(Puerto Rico)

IPPS 1999 (13th International Parallel Processing Symposium)とSPDP 1999 (10th Symposium on parallel and Distributed Processing)の2回目の合同会議は、1999年4月12日~16日に、プエルトリコのSan JuanのCondado Plaza Hotel and Casinoで開催された。主催はIEEE/CS TCPP、共催はACM SIGARCH、IEEE/CS TCCA、IEEE/CS TCDPである。共同組織委員長はJosé D.P. Rolim (University of Geneva)と Charles Weems (University of Massachusetts at Amherst)、副組織委員長はJohn K. Antonio (Texas Tech University)、プログラム委員長はMikhail Atallah (Purdue University)であった。会議録はIEEから発行されている。次の2000年からはIPDPS (International Parallel and Distributed Processing Symposium)という名前で毎年開催されている。

10) COOL Chips II(京都)

第2回目のCOOL Chips II(IEEE Symposium on Low-Power and High-Speed Chips)は1999年4月26日~27日に、京都リサーチパークで開催された。基調講演、招待講演は下記の通り。

|

Michael Flynn (Stanford大学) |

基調講演“Basic Issues in Processor Architecture in the Era of Deep Submicron Technology” |

|

C-M Kyung (KAIST) |

招待講演“In-System Design Verification of Processors” |

|

Shimohara (ATR) |

招待講演“Evolutionary Systems for Brain Communications” |

|

Hiroshi Takahashi (TI Japan) |

招待講演“Low Power and High Speed Digital Signal Processor” |

|

Shekhar Borkar (Intel) |

招待講演“Technology Scaling and Design Challenges” |

11) ISCA 1999(Atlanta)

第26回目となるISCA 1999 (the 26th Annual International Symposium on Computer Architecture)は、1999年5月2日~4日にジョージア州Atlantaで開催された。主催はIEEE/CS TCCAとACM SIGARCHで、共催はGeorgia Institute of Technologyである。委員長はAllan Gottlieb (New York University)。電子版会議録は、ACM、IEEE、IEEE/CSに置かれている。

12) ISHPC 1999(京都)

1997年に続く2回目のISHPC (International Symposium on High Performance Computing) 1999は、1999年5月26日~28日に京都で開催された。Gordon BellとMateo Valeroが基調講演をおこなった。参加者は165名。会議録はSpringer社の LNCS 1615として出版されている。

13) Mannheim Supercomputer Seminar

Hans Meuer教授が主催するMannheim Supercomputer Seminarは第14回を1999年6月10日~15日にMannheimで開催した。参加者230人。基調講演はGordon Bell (Microsoft社)。この年から展示が開設され、初回は12件の展示があった。10日、主要なハードウェア・ベンダCTOが、コンピューティングの将来を語るイベントがあったが、初めての試みとして、HPCwireはその模様をWebcastで中継した。(HPCwire 1999/6/4)

ISCと改名するのは2001年である。

14) Top500(1999年6月、世界)

6月10日に発表された第13回目のTop500リストでは、1位にASCI Red (SNL, Rmax=2.121 TFlops、Pentium II 333 MHzに差し替えたもの)、2位にASCI Blue Mountain (LANL, Rmax=1.608 TFlops)、8位にASCI Blue Pacific CTR (Rmax=0.547)が入り、4位に東大のSR8000/128 (Rmax=0.873 TFlops)が位置している。

Top 10 に入る条件はRmax > 0.5 TFlops、Top 500 に入る条件はRmax > 24.7 GFlopsとのことである。前回の1998年11月にはRmax > 17.12 GFlopsであった。その結果、全体では前回から194システムが入れ替わった。全500件中、SGI/Crayが182件で36.5%、IBMは118件、Sun Microsystemsは95件であった。企業に設置されているマシンは241件で、ほぼ半数である。企業設置では、Sun MicrosystemsとIBMがそれぞれ78件、SGI/Crayが50件である。

NOW (Network of Workstations)は5件で、うち3件は自作、他はCompaq社とSiemens社が提供したものである。さらに19件は、SMPのクラスタである。(HPCwire 1999/6/11)

上位20位は以下の通り。性能はGFlops。前回の順位に括弧のついているのは、増強やチューニングで性能が向上したことを示す。T3Eは軽微なノード数増加が目立つ。

|

順位 |

前回 |

設置場所 |

機種 |

コア数 |

Rmax |

Rpeak |

|

1 |

(1) |

SNL |

ASCI Red – Pentium II 333MHz |

9472 |

2121 |

3154 |

|

2 |

- |

LANL |

ASCI Blue Mountain |

6144 |

1608.0 |

3072.0 |

|

3 |

2 |

アメリカ政府某機関 |

T3E1200 – EV56 598 MHz |

1084 |

891.0 |

1300.8 |

|

4 |

- |

東京大学 |

SR8000/128 |

128 |

873.0 |

1024.0 |

|

5 |

3 |

アメリカ政府某機関 |

T3E900 – EV5 450 MHz |

1324 |

815.0 |

1191.6 |

|

6 |

4? |

LANL |

Origin 2000 250 MHz |

2048 |

690.9 |

1024.0 |

|

7 |

5 |

英国気象庁 |

T3E900 |

876 |

552.0 |

788.4 |

|

8 |

(6) |

IBM(アメリカ) |

ASCI Blue-Pacific CTR |

1952 |

547.0 |

1296.1 |

|

9 |

(9) |

Naval Oceanographic Office |

T3E900 |

812 |

515.0 |

730.8 |

|

10 |

7 |

Manchester大学CSAR |

T3E1200 |

612 |

509.0 |

734.4 |

|

11 |

8 |

LLNL |

ASCI Blue-Pacific CTR |

1344 |

468.2 |

892.4 |

|

12 |

- |

産総研TACC |

SR8000/64 |

64 |

449.0 |

512.0 |

|

13 |

10 |

NASA/Goddard Space Flight C. |

T3E – EV5 300 MHz |

1084 |

448.6 |

650.4 |

|

14tie |

11 |

Cray社 |

T3E1200 |

540 |

447,0 |

648,0 |

|

14tie |

(13) |

ドイツ気象庁 |

T3E1200 |

540 |

447.0 |

622.8 |

|

14tie |

- |

ERDC DSRC(アメリカ) |

T3E1200 |

540 |

447.0 |

622.8 |

|

17 |

12 |

NERSC |

T3E900 |

692 |

444.0 |

622,8 |

|

18 |

14 |

筑波大学計算物理学研究センター |

CP-PACS/2048 |

2048 |

368.2 |

614.4 |

|

19 |

15 |

Max-Planck-Gesellschaft |

T3E – EV5 300 MHz |

812 |

355.0 |

487.2 |

|

20 |

- |

NOAA R&D(アメリカ) |

SP POWER3 200 MHz |

768 |

350.4 |

614.4 |

15) Top500(1999年6月、日本)

日本国内設置のマシンで100位以内は以下の通り。SR8000が目立つが、Top500では1ノードをコアと数えている。ノードは、(ユーザから見て)8個のPowerPC アーキテクチャのCPUから構成され、メモリを共有し、高速な同期機構を持つ。かなり密結合ではあるが、本来ならノード当たり8コアとすべきであろう。SR8000/MPPではそう定義している。CP-PACSは18番まで落ちた。

|

順位 |

前回 |

設置場所 |

機種 |

コア数 |

Rmax |

Rpeak |

|

4 |

- |

東京大学 |

SR8000/128 |

128 |

873.0 |

1024.0 |

|

12 |

- |

産総研TACC |

SR8000/64 |

64 |

449.0 |

512.0 |

|

18 |

14 |

筑波大学計算物理学研究センター |

CP-PACS/2048 |

2048 |

368.2 |

614.4 |

|

26 |

- |

理化学研究所 |

VPP700/128E |

128 |

268.0 |

307.7 |

|

28 |

- |

気象研究所 |

SR8000/36 |

36 |

255.0 |

288.0 |

|

30 |

18tie |

東北大学 |

SX-4/128H4 |

128 |

244.0 |

256.0 |

|

34 |

22 |

東京大学 |

SR2201/1024 |

1024 |

232.4 |

307.2 |

|

35 |

23 |

航空宇宙研究技術所(日本) |

Numerical Wind Tunnel |

167 |

229.0 |

281.3 |

|

50 |

- |

産総研TACC |

SP POWER3 200 MHz |

256 |

149.3 |

160.0 |

|

51 |

- |

統計数理研究所 |

SR8000/20 |

20 |

144.0 |

160.0 |

|

55tie |

42tie |

核融合科学研究所 |

SX-4/64M2 |

64 |

122.0 |

128.0 |

|

55tie |

42tie |

大阪大学 |

SX-4/64M2 |

64 |

122.0 |

128.0 |

|

61 |

48 |

九州大学 |

VPP700/56 |

56 |

110.0 |

123.2 |

|

64 |

49 |

高エネルギー物理学研究所 |

VPP500/80 |

80 |

109.0 |

128.0 |

|

68 |

52 |

日本原子力研究所 |

XP/S-MP 125 |

2502 |

103.5 |

125.1 |

|

89 |

70 |

防災科学技術研究所 |

T3E |

172 |

74.5 |

103.2 |

|

|

16) ACM 1999 Java Grande(San Francisco)

これまでACM Workshop on Java for High-Performance Network Computingとして開催されてきたが、本年の第4回は分野を広げ、ACM 1999 Java Grande Conferenceとして、1999年6月12日~14日にカリフォルニア州San Franciscoで開催された。共同組織委員長は、Geoffrey C. Fox (Syracuse U.)およびKlaus Schauser (UCSB)、プログラム委員長はMarc Snir (IBM)である。写真は、Ron Boisvert, Mark Snir (IBM), John Gage (Sun), Bill Joy (Sun)によるパネル討論会である。会議録はACMから発行されている。

17) ICS 1999(Rhodes島)

第13回目となるICS 1999 (the 13th international conference on Supercomputing)は、1999年6月20日~25日にギリシャのRhodes島のGrecotel Imperial Hotelで開催された。ICSの第1回(1987年)は同じくギリシャのアテネで開催されたので、12年ぶりに故郷に戻ったことになる。主催はACM SIGARCH、組織委員長はTheodore Papatheodorou(Patras大学)、副委員長はMateo Valero(Catalunya大学)、プログラム委員長はConstantine D. Polychronopoulos(Illinois大学)、プログラム副委員長は、村岡洋一(早稲田大学)とJesus Labarta(Catalunia大学)であった。会議録はACMから出版されている。

18) PC Expo New York 1999

PC Expo New Yorkが、1999年6月22日~24日、New YorkのJacob K. Javits Convention Centerで開催された。毎年同じ会場で開催されていたようである。IBM、Compaq、HP、Dellなどの主要なベンダは8-way以上のIntelプロセッササーバを展示したが、Intelの遅れのため製品ではなくデモの段階に止まっていた。

19) Lattice 99(Pisa)

第17回目となるInternational Symposium on Lattice Field Theory(通称Lattice 99)は、1999年6月29日~7月3日にイタリアのPisaで開催された。会議録はNuclear Physics B – Proceedings Supplement 83-84 (2000)として出版されている。

20) HPDC-8(Redondo Beach)

8回目となるHPDC-8 (Eighth IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing)は、1999年8月3日~6日にカリフォルニア州Redondo BeachのCrowne Plaza Hotelで開催された。主催はIEEE CS、IEEE Task Force on Cluster Computing、USC-ISI、UCSD、SDSCなど。初日には6件のtutorialsが行われた。基調講演は以下の通り。

|

Keynote |

Kenneth Neves, Boeing |

Scientific Power Grids: An Industrial Perspective |

|

Keynote |

Sid Karin, NPACI |

The Computing Continuum |

会議録はIEEEから発行されている。

21) HOT CHIPS 11 (1999)(Stanford)

1989年から開催されている高性能半導体に関する国際会議HOT CHIPSは、第11回目のHOT CHIPS 11 (1999)を、1999年8月15日~17日にStanford大学Memorial Auditoriumにおいて開催した。基調講演2件とパネル討論会は下記の通り。

|

Ken Kutaragi (Sony CE) |

“New Millenium for Computer Entertainment” |

|

Henry Samueli (Broadcom) |

“Broadband Communications IC’s for High-Speed Networking in the Home” |

|

Moderators: Norm Jouppi and Ken Shoemaker |

Panel: Information Appliances in the Home |

22) ParCo99(Delft)

第8回目となるParCo99は、1999年8月17日~20日にオランダのTechnische Universiteit Delft(デルフト工科大学)で開催された。会議議長はGerhard Joubert、運営委員長はFrans Peters、プログラム委員長はHenk SipsとErik D’Hollanderである。この回もプログラム委員を務めた。5件の招待講演が行われた。

|

Coordination Languages |

Paolo Ciancarini (I) |

|

The Information Power Grid and the Problem of Component Systems for High Performance Distributed Computing |

Dennis Gannon (USA) |

|

Explosive Advances in Computational Chemistry – Applications of Parallel Computing in Biomedical and Material Science Research |

Jerzy Leszczynski (USA) |

|

A Vision for Image Computing and Visualization in Medicine |

Richard Robb (USA) |

|

Challenges in the Practical Application of Parallel Computing |

David Womble (USA) |

会議録はErik H. D’Hollander, Gerhard R. Joubert, Frans J. Peters, Henk J. Sips: Parallel Computing: Fundamentals & Applications, Proceedings of the Conference ParCo’99, 17-20 August 1999, Delft, The Netherlands. Imperial College Press 1999, ISBN 1-86094-235-0として発行されている。招待講演のうち、GannonとRobbの講演は収録されていない。

23) Euro-Par 1999(Toulouse)

第5回目のEuro-Par ’99 Parallel Processing, 5th International Euro-Par Conferenceは、1999年8月31日~9月3日にフランスのToulouseで開催された。会議録は、Springer社のLNCS 1685として出版されている。

24) ICPP 1999(会津若松)

第28回目となるICPP 1999 (the International Conference on Parallel Processing 1999)は、1999年9月21日~24日に会津若松市で開催された。今回の主催は情報処理学会とIACC (The International Association for Computers and Communications)、共催は会津大学とThe Ohio State Universityである。電子版会議録は、IEEE XploreとIEEE/CSとに置かれている。

アメリカ国外での開催は初めてである。このあと、「アジア」「北米」「ヨーロッパ」「北米」の順に4年周期で循環することとなった。北米はアメリカ合衆国とカナダである。

25) EuroPVM-MPI 1999(Barcelona)

6回目となる、EuroPVM-MPI 1999(6th European PVM/MPI Users’ Group Meeting)は、1999年9月26日~29日にスペインのBarcelonaで開催された。Proceedingsは、“Recent Advances in Parallel Virtual Machine and Message Passing Interface”のタイトルでSpringer社からLNCS 1697として出版されている。

26) ARCS 1999(Jena)

第15回目となる、ARCS 1999 (Architektur von Rechensystemen, Systemarchitektur auf dem Weg ins 3. Jahrtausend: Neue Strukturen, Konzepte, Verfahren und Bewertungsmethoden)は、1999年10月4日~7日、ドイツのJenaで開催された。

|

|

27) ICCP5(金沢)

ICCP5 (The 5th International Conference on Computational Physics)は、1999年10月11日~13日に金沢の石川県地場産業振興センターで開催された。筆者の短い報告もある。出席者は約300名であった。)樋渡保秋(金沢大学理学部)と筆者が共同組織委員長を務めた。写真は開会のあいさつをする樋渡氏(金沢大学計算物性研究室のHPから)。この国際会議のシリーズは、Drexel UniversityのDa Hsuan Feng(馮達旋)教授の主導のもと、アジアを中心に開かれており、筆者も1993年のICCP2(北京)には出席した。筆者はその後出席していなかったが、樋渡教授が積極的に日本に誘致した。これを受けて、1997年末から組織委員会を設置して準備を進めてきた。組織委員会は会議の前日まで計13回開催した。最終の14回目は終了後の2000年3月11日、六本木「花ごよみ」において、反省会を兼ねて開催した。アメリカ物理学会とヨーロッパ物理学会が共同して開催しているCCP (Conference on Computational Physics)とどう合流するかが議論された。

なお、石川県、金沢市、文部省、日本万博協会、井上財団の助成を受けた他、多くの企業から寄付をいただいた。会議録はProgress of Theoretical Physics (Kyoto)から出ている。

28) SUPerG(Sydney)

StarFireのユーザ会とも言うべきSUPerG (Sun Users Performance Group Customer Event)が10月17日~20日にオーストラリアのSydneyのANA Hotelで開催され参加した。筆者にとってオーストラリアは初めてであった。17日(日)朝に到着し、空港からホテルに行く途中に、外洋側のボンダイビーチや、ミセスマッコーリーズ・ポイント(Mrs Macquarie’s Chair)などをガイド付きでぐるっと回って観光した。オーストラリア訛りを真似て「アイル・タイク・マイ・スートカイス(I’ll take my suitcase.)」などと口走って笑われた。この日の夕方、レセプションが始まる前にSt. Mary’s Cathedralまで歩いて行き、ミサに参加した。この大聖堂も観光名所の一つで、見ごたえがあった。

SUPerGでは全世界から300人ほどのE10000 (Starfire)のユーザが集まり、E10000に関する技術が論じられた。HPCよりビジネス利用の方が主流であった。最後のセッションでは、E10000の開発責任者であるShahin KhanがUltra SPARC III (600 MHz)を72台搭載したサーバを開発中と述べた。プログラムの概要は以下の通り。

|

10月18日 |

|||

|

8:00-8:30 |

KeyNote Speach |

Shahin Khan |

|

|

8:30-9:20 |

Solaris PC NetLink のサイジングとリソース管理 |

Don Devitt |

|

|

9:20-10:10 |

Solaris システムにおける迅速なリカバリ技術 |

Richard Elling |

|

|

10:30-11:10 |

Solaris のディレクトリサービス |

Tom Bialaski |

|

|

11:20-12:10 |

Starfire におけるドメイン技術 |

Enrique Vargas |

|

|

13:30-14:20 |

Solaris ファイルシステム |

Richard McDougall |

|

|

14:20-15:10 |

急成長するシステムのキャパシティプランニング |

Adrian Cockcroft |

|

|

15:10-16:00 |

Solaris システムにおけるサービスレベル契約 |

Dave Blankenhorn |

|

|

16:15-17:30 |

ストレージに関するユーザーからのフィードバック(分科会) |

Brian Wong |

|

|

10月19日 IMPLEMENTATION STRATEGIES |

|||

|

8:00-8:50 |

SunCluster アーキテクチャ |

Yousef Khalidi |

|

|

8:55-9:45 |

Ingram Micro 社の配布チャネル(Web site)の拡張 |

Marc Hamilton |

|

|

10:00-10:50 |

データウェアハウスを展開する上で考慮すべき点 |

Peter Chadford |

|

|

10:55-11:45 |

Corporate Express, Inc.: サーバ統合の事例 |

David Hornby & Ken Pepple |

|

|

13:00-13:50 |

高可用性の為の方法 |

Bill Walker |

|

|

13:55-14:45 |

ノースウエスト航空のサーバ統合化 |

Sam White |

|

|

14:45-15:35 |

Lexus-Nexis: DR 自動化に関して |

Timothy Trick |

|

|

10月20日 BEST PRACTICES |

|||

|

8:00-8:50 |

ネットワーク環境での SSP |

Dan Ellison Engineer, HES-CTE |

|

|

8:55-9:45 |

エンタープライズのセキュリティ |

Tom Tahan |

|

|

10:00-10:50 |

戦略的 Datacenter のチューニング方法 |

Brad Carlile, Manager, Strategic Applications Engineering |

|

|

10:55-11:45 |

ストレージ:次のステップ |

Brian Wong, Distinguished System Engineer, Sun Network Storage |

|

|

11:50-12:40 |

Starfire IDN の設計と属性 |

Eric Pilmore, Senior Engineer, DHPG Engineering |

|

|

13:45-14:35 |

製造に関するアップデート |

Lew Feucht |

|

|

14:40-15:30 |

閉会:将来に向けて |

Shahin Khan |

|

余談であるが、日本の某大学のM氏が、セッションをさぼってプールに行こうとして、ホテルのエレベータに約1時間閉じ込められ「天罰てきめん」とか言っていた。筆者も、その翌日にセッションをさぼってプールに行ったところ、またエレベータが異常動作し、表示がくるくる回り、一瞬out-of-serviceの表示が出たりして「あわや」と思ったが、28階でドアが開いたので飛び出した。「プールのたたり」はおそろしい。

29) SC99

1999年11月14日~19日にオレゴン州Portlandで開催されたSC99については章を改めて記す。

30) IWCC‘99(Melbourne)

初めてのIWCC’99 (IEEE Task Force First Annual Cluster Computing Meeting/Conference)が、1999年12月2日~3日にオーストラリアのMelbourneで開催された。3件の基調講演が行われた。

|

Keynote |

Kai Hwang, USC |

Fault-Tolerant Cluster Architecture for Business and Scientific Applications |

|

Keynote |

Anthony Skjellum, MPI Software Technology Inc. |

Clustering for Research and Production Scale, Parallel and Distributed Computing |

|

Keynote |

David Abramson, Monash U. |

From PC Clusters to a Global Computational Grid |

会議録はIEEEから発行されている。

31) HiPC 99(Calcutta)

第6回のHiPC’99 (6th International Conference on High Performance Computing)は、1999年12月17日~20日にインドのCalcutta(現在のコルカタ)のThe Taj Bengal Hotelで開催された。以下の基調講演が行われた。会議録はSpringerから出版されている。

|

Jack Dongarra (Tennessee大学) |

“High-Performance Computing, Trends, and Grid Based Computing” |

|

Dennis Gannon (Indiana大学) |

“The Information Power Grid” |

|

Ambuj Goyal (IBM) |

“High Performance Computing – Ten Year Outlook” |

|

H.T. Kung (Harvard大学) |

“Computer Network Protocols that Can Guarantee Quality of Service” |

|

Jay Misra (Texas大学Austin) |

“A Notation Hypercubic Computations” |

|

Burkhard Monien (Paderborn大学) |

“Balancing the Load in Networks of Processors” |

基調パネル討論会も企画された。

|

Moderator: Sriram Vajapeyam |

Indian Institute of Science |

|

Alok Aggarwal |

Director, IBM India Solutions Research Centre |

|

R.K. Arora |

Director, Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC) |

|

Kris S. Gopalakrishnan |

Deputy Managing Director, Infosys |

|

Pankaj Jalote |

Chairman, Computer Science Dept., IIT, Kanpur |

|

Ashok Jhunjhunwala |

Chairman, Electrical Engg. Dept., IIT, Madras |

|

Krithi Ramamritham |

University of Massachusetts, Amherst and IIT, Bombay |

|

M. Vidyasagar |

Director, Centre for Artificial Intelligence and Robotics (CAIR) |

これはHPCwireによりWebcastされた。(HPCwire 1999/12/17)

次回はSC 99(その一)である。展示ホールに初めて無線LANを設置した。基調講演では火星探査の責任者であったDonna Shirleyがプロジェクトマネージメントについて論じた。筆者は残念ながらSC99には欠席した。

|

|

|