新HPCの歩み(第186回)-2002年(b)-

|

21世紀COEプログラムが始まり、東大は「情報科学技術戦略コア」)が採択された。航空宇宙技術研究所では9年間稼働したNWTが運転停止になり、CENSSシステムが導入された。JSTの事業「シミュレーション技術の革新と実用化基盤の構築」も始まった。東京工業大学はPCサーバとしては国内最大級のシステムを学内の13カ所に分散して配置した。 |

日本政府関係の動き

次に、その他の日本政府の動きを記す。

1) 新世紀重点研究創生プラン(RR2002)

第2期科学技術基本計画(2001年度~2005年度)に則り、我が国が21世紀において真の科学技術創造立国を実現するために、産官学の最適な研究期間によって、国家的・社会的課題に対応した研究開発プロジェクトに重点的に取り組むことにより、これまでにない優れた成果を創生しようとする事業である。RRはResearch Revolutionを意味する。2002年度には総額369億円の予算が付けられた。2004年には中間評価を行う。2006年度まで。具体的なプロジェクトは以下の通り。

|

(1)ライフサイエンス分野(ライフサイエンスプログラム) |

「タンパク3000プロジェクト」 「ナショナルバイオリソースプロジェクト」 「21世紀型革新的先端ライフサイエンス技術開発プロジェクト」 |

|

(2)情報通信分野(ITプログラム) |

「世界最先端IT国家実現重点研究開発プロジェクト」 「『eサイエンス』実現プロジェクト」 |

|

(3)環境分野(環境プログラム) |

「人・自然・地球共生プロジェクト」 |

|

(4)ナノテクノロジ・材料分野(ナノテクノロジ・材料プログラム) |

「ナノテクノロジ総合支援プロジェクト」 |

|

(5)防災分野(都市再生プログラム) |

「大都市大震災軽減化特別プロジェクト」 |

このうち(2) 情報通信分野(ITプログラム)のプロジェクトと代表者は以下の通り。

|

世界最先端IT国家実現重点研究開発プロジェクト |

|

|

|

(1) 次世代モバイルインターネット端末の開発(坪内 和夫 東北大学電気通信研究所) (2) 超小型大容量ハードディスクの開発(中村 慶久 東北大学電気通信研究所) (3) 高機能・超低消費電力メモリの開発(大野 英男 東北大学電気通信研究所) (4) 光・電子デバイス技術の開発(荒川 泰彦 東京大学生産技術研究所) (5) 大規模データ解析・提供に必要な超高速光・電気変換技術の開発(石黒 正人 国立天文台) (6) 戦略的基盤ソフトウェアの開発(小林 敏雄→加藤千幸 東京大学生産技術研究所) a) 有機高分子の量子力学計算 b) タンパク質-化学物質の相互作用解析 c) ナノスケールの物質・材料シミュレーション d) LESによる流体解析 e) 連成現象を伴う大規模構造解析 f) 統合プラットフォーム g) HPCミドルウェア」 |

|

「eサイエンス」実現プロジェクト |

|

|

|

(1) スーパーコンピュータネットワークの構築(下條 真司 大阪大学サイバーメディアセンター)。 バイオインフォマティックス向けのグリッド(バイオグリッド基盤システム)を構築 (2) スーパーコンピュータネットワーク上でのリアル実験環境の実現(松澤 照男 北陸先端科学技術大学院大学) 北陸先端大学、富士通、京都大学、広島大学、日本原子力研究所、金沢医科大学の6機関で実施。 (3) ITを活用した大規模システムの運用支援システムの構築(北村 幸雄 株式会社ギャラクシーエクスプレス) |

2) 情報科学技術委員会

2001年に情報科学技術委員会が設置され、第一期は2001年2月1日~2003年1月31日であった。2002年中の会議開催は以下のとおり。

|

第5回 |

平成14年1月29日(火)16:00〜18:00 |

|

|

第6回 |

平成14年3月12日(火)13:00〜15:00 |

|

|

第7回 |

平成14年5月17日(金)15:30〜17:30 |

|

|

第8回 |

? |

|

3) 文部科学省知的クラスター創生事業

2000年度に、地域の大学等の地位的特色のある研究成果と研究人材を核とした技術革新による新たな産業の創出を目的として、「知的クラスター」を構築するための方策等の研究を行い、2001年度には全国30地域において実現可能性調査を実施し、2002年1月に各自治体から事業構想の提案を受けた。この中から2002年度からの知的クラスター創生事業の実施地域として、12地域10クラスターを選定した。2002年7月からは6地域で施行を開始した。5カ年計画である。その後もいくつか選定されている。

IT関係やバイオ・ナノテク関係が多いが、情報関係では、「札幌ITカロッツェリアクラスター」「仙台サイバーフォレストクラスター」「長野・上田スマートデバイスクラスター」「浜松オプトニクスクラスター」「福岡県システムLSI設計開発クラスター構想」「北九州ヒューマンテクノクラスター」がある。

福岡では、財団法人福岡県産業・科学技術振興財団を中核機関として、「システムLSIのアプリケーション技術」「次世代システムLSIアーキテクチャ技術」「システムLSI設計支援技術」の3本柱を進める。企業等からの出向者を含めて2~30人規模の規模を予定しているとのことであった。「次世代システムLSIアーキテクチャ技術」では、NGArch (Next-Generation SOC Architectures)プロジェクトを進める。

4) 21世紀COEプログラム

文部科学省は6月14日、世界的な研究教育拠点の形成を重点的に支援し、国際競争力のある世界最高水準 の大学づくりを推進するために、「世界的研究教育拠点の形成のための重点的支援-21世紀COEプログラム-」を募集し、9月30日に113件を採択した。2002年度予算は182億円であった。審査は、日本学術振興会を中心に運営される「21世紀COEプログラム委員会」(委員長:江崎玲於奈)が実施した。情報・電気・電子分野では20件で、その中に筆者の所属していた東大情報理工学系研究科から提案した「情報科学技術戦略コア」(リーダー田中英彦)も入っていた。期間は5年間。筆者らは「超ロバスト計算原理プロジェクト」を担当した。

5) 国立情報学研究所(SuperSINET)

国立情報学研究所(NII)は、2002年1月9日、国立大学・研究機関など11機関を10 Gb/sの伝送速度で結ぶSuperSINET (SINET2)の運用を開始した。通信回線は日本テレコムが提供する。SuperSINETでは、中継回線相互の接続を切り替えるクロスコネクト装置に、光信号を電子信号に変換せずに光信号のまま切り替える「光クロスコネクト装置」を採用している。NIIによれば、光クロスコネクトの採用は、これが世界初とのことである。

6) 航空宇宙技術研究所(NWTからCENSSへ)

航空宇宙技術研究所(NAL、2003年10月からはJAXAに統合)は、第3世代数値シミュレータNA IIIとして、2002年、128台のCPUを搭載したPRIMEPOWER HPC2500を14台InfiniBandで接続したCENSSシステムを導入し、NWTおよびVP2100の稼働を7月19日終了した(HPCwire 2002/10/25)。写真は、三好甫先生記念計算科学シンポジウム講演集の松尾裕一の講演から。

NWTは2002年6月の最後のTop500では240位であった。途中、ノード数の追加とかチューニングによる改良があったが、合計18回Top500に登場した。

|

7) 産総研グリッド研究センター

話は前年末から広まっていたが、2002年1月4日の日本経済新聞7面等に、「今回、経済産業省がグリッド技術の研究開発に特別予算を付けて、民間企業の開発を助成する。2003年に専用の施設を建設し、補正予算で170億要求中」という記事が出た。産総研の「グリッド研究センター」の幕開けである。例によって、「パソコンを○万台つないで」などと解説されていた。センターは4月に発足した。センター長は関口智嗣。関連するベンチャーとして、(株)グリッド総合研究所(社長西克也)も3月15日に発足した。

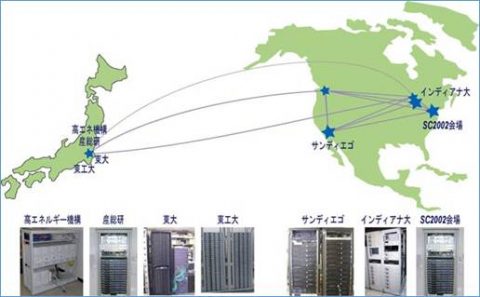

産総研は、SC2002の最中に、バンド幅チャレンジで、1万キロ以上離れたアメリカと日本の7つのグリッド・クラスタを統合して、multiple TCPにより一個のアプリで多量のデータを707 Mb/sの高速で送ることに成功した、と11月26日発表した。日本側のクラスタは、産総研、高エネルギー研、東工大、東大で、アメリカ側はIndiana大学、SDSC、およびBaltimoreのSC2002会場である。(HPCwire 2002/12/9) 図は産総研の記者発表から。

|

8) アジアグリッドイニシアチブ

平成14年度(2002年度)の科学技術振興調整費は、10倍を超える競争率であったが、関口智嗣を代表とする産総研「アジアグリッドイニシアチブ」が採択された。年3500万円で3年間。主として国際会議開催費である。文部科学省から外部の意見を取り入れるために推進委員会を設置するよう指導を受け、推進委員会を発足させた。外部からの委員は、姫野、小西、合田、筆者であった。

9) RWCP最終評価

昨年のところで述べたように、2001年8月頃「次世代情報処理開発機構(RWCP)」のRWCP最終評価を行うという話が持ち上がり、今度は筆者が評価委員長を仰せつかった。事務局は川鉄テクノリサーチであった。第1回評価委員会は10月25日、第2回は11月8日、第3回は11月20日に開催された。

2001年の中間評価では各チームの現場担当者までヒアリングを行ったが、最終評価では中隊長以上の話を聞くに留めたので、戦略性を明示した成果報告を聞くことができ、比較的高い評価結果が出た。

|

並列分散分野においては、前半の超並列計算機RWC-1に代えて、当時未知数であったPCクラスタを中心とする技術、特に高速光ネットワークによるシームレス並列分散という目標を設定とした先見の明は高く評価される。SCore、OpenMP などは実用化され、SCoreについてはコンソーシアムも発足した。日本発の基本ソフトが少ない中で極めて意義深い。人数を適正に絞り、計画初期段階で優れた要素技術を開発し、2~3年目から集中研、分散研が協力して実用ソフトとしての成果を出していることは評価できる。また、RHiNETという10 GbpsクラスのスイッチとNICを開発するという計画も、つくば研究室が企業、大学と連携を取って進めたものであり、研究開発を効果的に進めたと同時に、わが国のレベルの向上に貢献しており、事業体制・運営も適切であった。光インターコネクションのテーマが基礎的開発の段階にあったため、その実用化としての並列分散システムという形にならなかったことは残念であるが、技術的な困難さを考えると理解できる。並列アプリケーションのテーマについては、分野の広さのため個別テーマ間の有機的連携は必ずしも有効に働かなかったが、それぞれ実用的な大規模問題を取り上げて、並列分散処理により問題解決するという典型例を示したといえる。 |

プロジェクト評価の最終的な討論の場である経済産業省産業構造審議会評価小委員会RWC評価WGは2002年1月29日に開かれた。

プロジェクト評価は、設定された目標をどれだけ実現したか、あるいはさらにどれだけ発展させたかを問うものであり、その点では比較的高い評価を与えた。しかし、設定された目標が、国家戦略として適切であったかどうかは別問題である。第五世代、スーパーコン大プロ、RWCPと続いてきた通産省・経産省系の情報分野の大規模なプロジェクトがこの後途切れてしまったことを考えると、別の評価が必要である。背景には、バブル期に企業が政府の資金を必要としなくなったこと、ITバブルの崩壊、コンピュータ開発の中心が科技庁・文科省に移ってしまったことなどいろいろは事情がある。多少規模は小さいが、2007年度から2009年度には、「情報大航海プロジェクト」が行われているが、GAFAと差別化を実現するには至っていない。

10)大学発事業創出実用化研究開発事業

経済産業省では、2002年度からTLO(技術移転機関)を介した大学と民間事業者で事業化を目的とした共同研究について助成事業を始めた。4月頃、その事前評価の書類審査を頼まれたので引き受けたが、大学からの余りに安易な提案が多くてびっくりした。アイデアをまず検証し、ある規模で実証実験をやった上で事業化を試みるのが順序だと思うが、検証もされていないアイデアで申請する例もあった。それにつきあう民間事業者もどうかと思う。筆者がD評価した提案が採択されているのを見て、経産省の担当課に「責任を持って評価できないので、今後一切の協力はお断りする」と断り状をたたき付けた。

11) ITBL

2001年度から始まったITBLは、2002年3月に原子力研究所関西研究所(京都府木津川市、現在は量子科学技術研究開発機構、関西光量子科学研究所)にITBL棟が竣工するとともに、ITBL基盤ソフトウェアα版プロトタイプが完成し、理研ITBL-VPN第1版が完成した。6月、ITBL計算機(富士通PRIMEPOWER、128 CPU/node、4 nodes構成、ピーク1.2 TFlos)の運用が開始された。10月、ITBLポータルサイト試験公開を開始した。

原子力研究所では、2002年12月11日、計算科学技術推進センター内 7F大会議室において、第3回CCSEワークショップ「グリッドシステムの現状と展望」を開催した。プログラムは以下の通り。

|

10:30-10:40 |

「開会挨拶」 |

矢川 元基 (東京大学) |

|

10:40-11:10 |

「ITBL計画と基盤ソフト」 |

福田 正大(日本原子力研究所) |

|

11:10-11:40 |

「ITBL計画における理研のActivity」 |

姫野 龍太郎(理化学研究所) |

|

11:40-12:10 |

「ITBLセキュリティ基盤のGSI対応に関する考察」 |

田中 良夫(産業技術総合研究所) |

|

|

昼食 |

|

|

13:10-13:40 |

「Grid RPCライブラリNinfを用いたアプリケーション構築事例:-分子化学シミュレーションシステム及び気象予報システム-」 |

武宮 博(産業技術総合研究所) |

|

13:40-14:10 |

「Open Grid Service Architectureの概要」 |

岸本 光弘(富士通研究所) |

|

14:10-14:40 |

「九州大学情報基盤センターにおけるグリッド研究」 |

松尾 文碩(九州大学) |

|

|

Coffee Break |

|

|

15:00-15:40 |

「The State of GRID Research in Europe and the US」 |

Michael Resch (University of Houston) |

|

15:40-16:20 |

「TME – A Distributed Resource Handling Tool」 |

Toshiyuki Imamura (Japan Atomic Energy Research Institute) |

|

16:20-17:00 |

「European Grid Projects: A Short Overview」 |

Matthias Mueller (High Performance Computing Center Stuttgart) |

|

17:00-17:10 |

「Closing Remarks」 |

|

12) NAREGI構想

NAREGI(National Research Grid Initiative)は、2003年度から文部科学省が推進した「超高速コンピュータ網形成プロジェクト」であるが、2005年度からは「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用」プロジェクトの一環として推進された。

早くも2002年5月30日の新聞に報道されていた。2002年6月頃、これが概算要求に載りそうだという話が流れてきた。6月25日の夜、産総研の上野オフィスに何人かの有志が集まって、深夜まで議論し、構想を練った。この頃には、NAREGI(またはNaReGI)という名称はすでに決まっていたようである。総予算700億円の可能性があるということで(一説には300億円)、総性能300 TFlops、ディスク3 PBの資源と、3 Tb/sのネットワークが可能で、世界最大級の研究グリッドが構築できると盛り上がった。研究開発テーマ、研究分担、研究体制、人材養成、国際標準化、運用組織など詳細に議論した。NAREGIは翌年実現したが、このとき考えたものとはだいぶ違っていた。

13) JSTシミュレーション技術の革新と実用化基盤の構築

JST(科学技術振興事業団)の基礎的研究の分野では、これまで戦略的基礎研究推進事業(CREST)、創造科学技術推進事業(ERATO)、若手個人研究推進事業(PRESTO)、国際共同研究事業(ICORP)、計算科学技術活用型特定研究開発推進事業(ACT-JST)、基礎的研究発展推進事業(SORST)、社会技術研究推進事業等を進めてきたが、2002年度から上記の基礎的研究事業を再編成し、戦略的創造研究推進事業として開始することになった。CRESTの一つとして、「新しい情報社会を支える高性能情報処理技術」(研究統括は田中英彦東大教授)が、さきがけでは「先進情報システムとその構成に向けて」(研究統括は片山卓也)などが始まった。

JSTの事業「シミュレーション技術の革新と実用化基盤の構築」も2002年度から始まった。この研究領域は、計算機科学と計算科学が連携することにより、シミュレーション技術を革新し、信頼性や使い易さも視野に入れて、実用化の基盤を築く研究を対象とするものであった。なお、本研究領域は、CREST・さきがけ両プログラムの混合型領域として設定された。研究総括は土居 範久(中央大学 理工学部情報工学科 教授)。領域アドバイザは大蒔和仁、小柳義夫、武市正人、寺倉清之、東倉洋一、三浦謙一、宮原秀夫(2005年度まで)、矢川元基である。

2002年度のCRESTとしては、以下の5件が採択された。期間は5年。

|

代表者 |

課題 |

|

越塚誠一 |

粒子法によるマルチフィジクスシミュレータ |

|

斎藤公明 |

放射線治療の高度化のための超並列シミュレーションシステムの開発 |

|

土井正男 |

多階層的バイオレオシミュレータの研究開発 |

|

西田晃 |

大規模シミュレーション向け基盤ソフトウェアの開発 |

|

渡邉聡 |

ナノ物性計測シミュレータの開発 |

さきがけとしては、以下の8件が採択された。期間は3年。

|

代表者 |

課題 |

|

青木百合子 |

超効率的高分子物性機能計算システムの開発 |

|

今田正俊 |

相関電子系の新しい大規模計算アルゴリズム |

|

中嶋隆人 |

相対論的分子理論プログラムの開発 |

|

中村佳正 |

特異値分解法の革新による実用化基盤の構築 |

|

松本純一 |

マイクロ流体デバイス開発のための流体―構造連成共振現象逆解析 |

|

室田一雄 |

離散・連続複合系の分散最適化シミュレーション |

|

山本量一 |

ハイブリッド型分子動力学シミュレーションの開発 |

|

劉浩 |

生物型飛行の力学シミュレータの構築 |

14) JST CREST「情報社会を支える新しい高性能情報処理技術」

JSTは、2001年、新しいCREST「情報社会を支える新しい高性能情報処理技術」(研究総括 田中英彦東大情報理工学系研究科長)を発足させた。2年目の課題として、以下の4件が採択された。

|

代表者 |

課題 |

|

木下佳樹 |

検証における記述量爆発問題の構造変換による解決 |

|

坂井修一 |

ディペンダブル情報処理基礎 |

|

寅市和男 |

フルーエンシ情報理論にもとづくマルチメディアコンテンツ記述形式 |

|

武藤俊一 |

量子情報処理ネットワーク要素技術 |

15) 未来開拓「計算科学」

学術振興会未来開拓「計算科学」の最後の国際シンポジウムとなる第5回計算科学シンポジウムは、2002年3月5日~6日、東大弥生講堂一条ホールで開催された。本国際シンポジウムにおいては、本プロジェクトのこれまでの成果を 発表すると同時に、海外から計算科学分野の第一線で活躍されている 研究者も招待し、最新の計算科学研究に関する相互理解と情報発信 の場となることを目的に開催した。プログラムは以下の通り。

3月5日

|

10:00 |

Opening Address |

Genki Yagawa, Chairman of CSE Research Promotion Committee of JSPS RFTF Program |

|

Session A (Chairman : Masaki Shiratori (Yokohama National University)) |

||

|

10:10 |

Some Comments on the Computational Science and Engineering in the Future |

Genki Yagawa, School of Engineering, University of Tokyo |

|

10:50 |

Review of the EU DataGrid Project and Other EU Grid Activities |

Fabrizio Gagliardi, IT Division, CERN (European Organization for Nuclear Research) |

|

11:30 |

Lunch and Break |

|

|

Session B (Chairman : Kiyoyuki Terakura (National Institute for Advanced Interdisciplinary Research, Agency of Industrial Science and Technology)) |

||

|

13:00 |

Materials Simulation for Future Electronics |

Masatoshi Imada, Institute for Solid State Physics, University of Tokyo |

|

13:40 |

Multimillion Atom Simulations of Nanosystems on Parallel Computers |

Priya Vashishta, Physics Department, Louisiana State University |

|

14:20 |

Break |

|

|

Session C (Chairman : Yoshio Oyanagi (University of Tokyo)) |

||

|

14:50 |

ASCI Computational Science : A Major Leap Forward |

Mark K. Seager, Department of TeraScale System, Lawrence Livermore National Laboratory |

|

15:30 |

Development of Next-Generation Massively Parallel Systems – Massively Parallel Computers for Continuous Physical Systems – |

Akira Ukawa, Center for Computational Physics, University of Tsukuba |

|

16:10 |

Development of Next-Generation Massively Parallel Systems – Massively Parallel Computer for Particle-based Simulations – |

Junichiro Makino, School of Science, University of Tokyo |

|

16:50 |

Virtual Observatory for Simulated Universe |

Piet Hut, School of Natural Science, Institute for Advanced Study Princeton |

|

18:00 |

Reception |

|

3月6日

|

Session D (Chairman : Daiichiro Sugimoto (University of the Air)) |

||

|

9:40 |

Efficient Sampling Methods in the Simulation of Biological Systems |

Bruce J. Berne, Department of Chemistry, Columbia University |

|

10:20 |

Development of Simulation Algorithms for the First-Principles Prediction of Three-Dimensional Structures of Proteins |

Yuko Okamoto, Institute for Molecular Science, Okazaki National Research Institutes |

|

11:00 |

Break |

|

|

Session E (Chairman : Shoichi Kobayashi (Fukui University of Technology)) |

||

|

11:10 |

Large-scale Parallel Transient Dynamics Simulations of an Explosive Blast Interacting with a Concrete Building |

Stephen W. Attaway, Computational Solid Mechanics and Structural Dynamics Department, Sandia National Laboratory |

|

11:50 |

Development of Computational Mechanics System for Large Scale Analyses and Design |

Shinobu Yoshimura, Institute of Environmental Studies, University of Tokyo |

|

12:30 |

Lunch and Break |

|

|

Session F (Chairman : Yasuyoshi Inagaki (Nagoya University)) |

||

|

13:50 |

Computational Challenges for Global Dynamics of Fully Developed Turbulence in the Context of Geophysical Flows |

Annick Pouquet, National Center for Atmospheric Research |

|

14:30 |

Parallel Implementation Tool for CFD Application |

Akin Ecer, Department of Mechanical Engineering, Indiana University – Purdue University Indianapolis |

|

15:10 |

Break |

|

|

Session G (Chairman : Masatake Mori (Tokyo Denki University)) |

||

|

15:40 |

Computational Science and Engineering for Global Scale Flow Systems – Models and Numerical Algorithms – |

Yukio Kaneda, Graduate School of Engineering, Nagoya University |

|

16:20 |

Computational Science and Engineering for Global Scale Flow Systems – Large Scale Numerical Simulation – |

Nobuyuki Satofuka, School of Engineering, Kyoto Institute of Technology |

|

17:00 |

Closing |

Shinobu Yoshimura, University of Tokyo |

5プロジェクト中、1997年に発足した4プロジェクトは3月末で終了した。岩崎プロジェクトの最終報告書が残っている。

最終評価が行われ、その結果が2002年12月25日づけで送られてきた。「次世代超並列計算機開発」では、筑波サブプロジェクト、牧野サブプロジェクト、両方併せての評価であるが、良い評価をいただいた。

16) RIST(「次世代計算科学に関するワークショップ」)

RIST(高度情報科学技術振興機構)は、2000年度以来次世代計算科学についてJSTから調査研究を受託しているが、2001年度には「次世代計算科学ソフトウェアに関する調査委員会」を立ち上げ、2002年の1月~3月に3回開催した。委員長は矢川元基、委員は金田康正、岩田修一、奥田洋司、棚橋隆彦、藤代一成、西野哲朗、筆者である。また公開のワークショップとして、「第2回ナノサイエンス&テクノロジにおける次世代計算科学に関するワークショップ」を開催した。8月30日には「DEM(個別要素法)に関するシンポジウム」を開催した。

17) 旧電電公社(DIPS)

電電公社(1985年から日本電信電話株式会社)が日本の3社と開発したDIPSコンピュータの最後の1台が2002年3月末で稼働を終了したとのことである。

日本の大学センター等

1) 北海道大学(Superdome)

2002年3月、北海道大学大型計算機センターは、Sun Ultra Enterprise 4000のリプレースとして、HP-UX ServerファミリのSuperdomeを設置した。CPUは32個、主記憶は64 GBである。正式名称はHITACHI 9000Vである。HP Exemplar V2500は継続利用。

2) 名古屋大学

2002年、大型計算機センターを情報連携基盤センターに改組した。2009年に情報基盤センターに改組。

3) 京都大学

2002年4月、京都大学は、大型計算機センター、学術情報ネットワーク機構、総合情報メディアセンターを統合して、「学術情報メディアセンター」を設置した。

4) 筑波大学

2002年9月、スーパーSINETへ接続し、運用を開始した。6月3日に筑波大学学術情報処理センターセンター主催のコンピュータワークショップが筑波大学国際会議場で開かれた。山口喜教センター長から基調講演を依頼されたが、午前中は工学院で授業なので、筆者は招待講演として「コンピュータはどうして速くなったか」という話をした。わたしのWSにアブストラクトが残っていたが、後に『岩波講座計算科学 別巻』の「第1章 コンピュータの基本原理」に書いたようなことを話したらしい。

5) 東京工業大学(PCサーバシステム)

2002年2月、東京工業大学学術国際情報センター(GSIC)は、800プロセサ構成の大規模PCサーバ・システムを導入すると発表した。使用するPCサーバは日本電気が2002年1月に製品化したExpress5800/BladeServerで、Pentium III(1.4GHz)を2個搭載している。OSはLinux。400台のPCサーバを学内の13カ所に分散して配置し、キャンパスグリッド基盤とするもので、PCサーバとしては国内最大級のシステムとなる。稼働開始は2002年3月末。

2002年6月のTop500では、コア数480、Rmax=716.10 GFlops、Rpeak=1536 GFlopsとして47位にランクされている。

6) 京都大学化学研究所

京都大学化学研究所は、2002年1月、SGI Origin 3800を2基導入した。CPUはクロック500MHzのR14000である。512プロセッサのマシンは計算化学用、256プロセッサのマシンは計算生物学用である。 (HPCwire 2001/10/21) 2002年6月のTop500では、前者がコア数512、Rmax=405.6 GFlops、Rpeak=512 GFlopsで116位tieにランクし、後者がコア数256、Rmax=210.20 GFlops、Rpeak=256.00 Gfopsで254位tieにランクしている。

次回は、日本の学界の動きと国内会議。第1回PCクラスタシンポジウムが開かれた。グリッド協議会も発足する。

|

|

|

1件のコメントがあります

情報科学技術分野における当面の研究開発の推進に関する考え方について

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/toushin/attach/1331051.htm

これのWebの最後の方に、第1回と第2回の項目だけが出ているようですが、

もしかすると、これではないかもしれません(いずれにせよ内容が無いようです)。

ーーーーーー

科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会 情報科学技術委員会 議論の経緯

○ 第1回(平成13年6月13日)

委員会開催の趣旨等

総合科学技術会議等における検討状況

文部科学省における情報科学技術関連の研究開発

本委員会における今後の検討の方向性・視点

○ 第2回(平成13年7月31日)

第7回技術予測調査について

総合科学技術会議等の検討状況

主な競争的資金制度の現状

文部科学省の平成14年度情報科学技術関連施策

ーーーーーーー