提 供

HPCの歩み50年(第57回)-1996年(e)-

70歳のSeymour CrayはSRC Computer社を設立したが、9月自動車事故で重態となり、翌月死去した。また、一世を風靡したMasPar社、nCUBE社、Meiko社などがHPC業界から姿を消した。他方、中国ではDawning(曙光)が発足している。

ベンチャー企業の創立

1) SRC Computers社

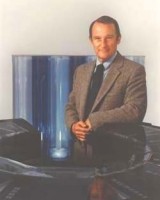

これまで超並列コンピュータに否定的だったSeymour Crayは、1996年8月SRC Computers社を設立し、5人の従業員を雇って彼自身の超並列コンピュータの設計を始めた。すでに70歳であった。かれはこう言っている、「われわれはコンピュータを作ろうとしているが、どんなものをいかに作るかは誰もわからない。これからよく相談すれば、プランができるだろう。」

その矢先、9月22日(日)午後、コロラドのInterstate 25で1995年Cherokeeジープに乗って1人で走行中別の車に衝突され、3回転して大破した。3台の自動車で10人が移動しているところであったが、他にけが人はいなかった。Crayは重傷でPenrose病院のICUに担ぎ込まれたが、意識が戻ることはなかった。71歳の誕生日(9月28日)を病床で迎え、10月5日午前2時53分息を引き取った。

なお、SRC Computers, LLCは、動的リコンフィギュラブルの分野で現在でも活動している。

2) Dawning Information Industry

曙光信息産業有限公司(Dawning Information Industry)は、1996年、中国科学院コンピュータ技術研究所からのスピンオフとして設立された。すでに述べたように、同研究所は1993年に曙光一号を、1995年に曙光二号(Dawning 1000)を開発している。

曙光はピンインではShuguangであるが、最近Sugonというロゴを用いている。

ベンチャー企業の終焉

1) MasPar社

MasPar社は3年にわたってMP-3の開発を続け、あと6ヶ月で完成するところであったが、1996年2月に開発を中断することを発表した。完成すればMP-2の5倍の性能を出すはずであった。50%に当たる40名をレイオフし、MP-1/MP-2の保守を続ける他はソフトウェアビジネスに方針転換した。6月、Hewlett-Packard、Informix、Perot Systemsの支援の下、NeoVista Software, Inc.というデータマイニングと意志決定のソフトウェア会社に変身した。余談であるが、このPerot SystemsのRoss Perot社長は1992年と1996年の米国大統領選挙に無所属で出馬したことで有名である。

2) nCUBE社

1996年、Ellisonは nCUBE を縮小(上場廃止)させ、CEOに就任してオラクル社のネットワークコンピュータ部門に編入した。その後、nCUBE社は完全にストリーミング配信サーバのメーカとなる。

3) Chen Systems社

1995年、SCI (Supercomputer International)はChen Systemsと社名変更したが、1996年6月Sequent Computer Systems社に買収され、ChenはSequent社のCTOとなった。

4) Weitek社

1981年創立したWeitek社は、各社のCPUがFPUを含めて設計されるようになるとFPUチップは売れなくなった。1995年には倒産寸前となり、1996年ロックウェル社の半導体部門に買収され、その名前は消えた。

5) Meiko Scientific社

1995年に設立されたイギリスのMeiko Scientific社は、Transputer CPUを用いてMeiko Computing Serfaceを発売し、1993年にはMeiko CS-2を発売した。Meiko Scientific社は、1996年、Alenia Spazi社とMeiko Scientific社との合弁会社としてQuadrics Supercomputer World社をブリストルとローマで設立し、Meiko Scientific社の技術者はQuadrics社に移転した。Quadrics社は、その後、ハイエンドの並列コンピュータの相互接続網で有名になった。

日米貿易摩擦

1) Suer301条

1985年のNCARスーパーコンピュータ導入キャンセル事件、1987年のMIT導入キャンセル事件に続いて、1996年にはSuper301条発動問題が起こった。Super301条は、1988年に施行されたアメリカ合衆国の「包括通商・競争力強化法」に規定された対外制裁の一つで、不公正な貿易慣行や輸入障壁があると思われる国を優先交渉国として改善を要求し、3年以内に改善されない場合は関税引き上げで報復することになっている。

2) NCARのスーパーコンピュータ調達

NCAR (National Center for Atmospheric Research)は気象研究のためのスーパーコンピュータ調達しようとしていた。調達はUCAR (The University Corporation for Atmospheric Research、61の北米の大学の連合)というコンソーシアムによって行われた。手を上げた14社から最終的に残ったのは、T90のCray Research社(2月にSGIに買収された)、SX-4の日本電気、VPP700(多分)の富士通であった。いち早くベクトル計算機のCMOS化を行った空冷のNEC SX-4は高い価格性能比を買われて、第55回に示したように日本国内やヨーロッパに広く販売された。NCARも注目していた。

3) 連邦議員の事前介入

David Obey議員(ウィスコンシン州、民主党、「オビー」と読むらしい)とMartin Sabo議員(ミネソタ州、民主党)は、入札期間中にクリントン政権に働きかけ、NCARに応札している日本電気と富士通を採用しないよう圧力を掛けていた。4月16日Obey議員は、NSFのNeal Lane長官に、Sabo議員は大統領顧問のJohn Gibbonsに書簡を送り、「アメリカのスーパーコンピュータは日本のものと同程度であり、日本に対する貿易赤字は見過ごせないレベルに達しているので、アメリカの税金を日本や他の国の企業を助成するために使うべきでない。万一、富士通か日本電気が勝利するなら、これは日本のベンダにとってNSF資金による最初のスーパーコンピュータ契約になってしまう」と主張した。Cray Research社(SGIのCray部門)のスポークスマンのSteve Conwayはこの動きを歓迎し、「NCARの予算の一部であるHPCCの目的は、アメリカが技術上の指導権を握ることを第一の目標としている。」と述べた。

このような書簡は、中立であるべきNSFの意志決定プロセスにとって適切なものか、という質問に対し、Conwayは「その前提はナイーブすぎる。決定プロセスは政治的なコンテクストでなされる。入札に参加したベンダが、基本原則に反するような形でメディアの注目を集めているので、すでにNSFの土俵を離れている。その結果、連邦議員が反対するにふさわしい状況となっている。」と述べた。さらに、「Cray社は日本の民間企業にはかなり売っているが、政府関係には売れていない。」と付け加えた。

4) NSFの回答

これに対しNSFのNeal Laneは5月8日に回答し、「NCARのスーパーコンピュータの調達プロセスはUCARによって行われている。気象予測を改善することはアメリカにとって利益になり、アメリカの科学者は十分な計算資源を必要としている。だからこそUCARの入札で要求される気象研究のための計算能力は高度に専門的なものである。UCARはすべてのベンダをフェアに扱っており、高度に専門的な調査によって決定がなされる。落札者は、競争において明白な優越性を証明し、納税者のドルを最大限に活用して科学上の価値を創造するはずである。」と政治的な配慮はしないことを明言した。

5) 開札

5月20日、NCARを管理するUCARは、入札によりNECのSX-4をNCARのために選定したと発表した。ベンチマークはNCARの実際の計算負荷によって行われ、3社とも、初期の構成で5 GFlops、最終構成(1998)で45 GFlopsという基本条件を満たした。

Cray社とObey議員は直ちにこの決定を非難した。両者ともUCARの技術的な評価については反論していないが、

a) アメリカ国民の税金はアメリカの競争力を増大するために使うべきである

b) 日本電気の価格設定は不当で、ダンピングである

ことを指摘している。第2の議論は、ダンピングが証明されれば論理的には成り立つ。しかし第1の議論は、NCARが研究機関であって就職口を守るための機関ではないので論拠に乏しい。逆に日本の税金でアメリカのスーパーコンピュータを買ってはいけないことになってしまう。日本が属国なら別だが。

日本電気のスポークスマンは「この入札は注意深く対処したので、何の問題もないと信じる。日本電気の東京本社もアメリカの子会社HNSXもアメリカ政府からダンピングの提訴を受けていない。」と述べた。この契約のシステムインテグレータであるFCC (Federal Computer Corp.)のGeorge Blickは、「この入札は、アメリカのスーパーコンピュータと日本のスーパーコンピュータの争いではない。NEC SX-4に加えて、アメリカ製のディスク・アレイやネットワークや周辺機器が含まれているし、アメリカの市民がサポートとメンテナンスを実行するのである。」と指摘した。

6) 連邦議会によるSX阻止法案

6月になって、Obey議員とSabo議員は連邦議会下院に、商務省が「公正な価格より低い」と決定した後でスーパーコンピュータを契約した職員に対し、給与は支払わない、とする法案を提出し26日に可決された。日本政府は7月2日までに、斉藤邦彦駐米大使名で上院有力議員らに上院での否決を促す書簡を送ることを決めた。書簡は上院歳出委員会や関連の小委員会の有力議員らに送付し、同法案がガット(関税貿易一般協定)に違反する疑いが強いことなどを訴えた。書簡では「外国からのダンピングに対する各国政府の対抗措置を定めたガット第六条は、国内産業に損害が生じていることが証明されなければならない。」と指摘している。(朝日新聞記事による)FCC/HNSX/NECも翌27日にダンピングでないと強く反論した。

7) IEEE SSS

筆者や三浦謙一がメンバーであるIEEEのSSS (Subcommittee for Scientific Supercomputing)は、前年のSC95の前に「日本のHPCC活動」というmeetingを開いたことをすでに述べた。SSSは7月22日の会合でこの問題を取り上げた。私は出席できなかったが、Steve Hammmondは”NCAR benchmarks results on the SX-4”について、Bill Buzbeeは”Current Events/Topics”について報告し、「SX-4のベンチマーク結果はすばらしいのに、アメリカ政府の現在の政策では、他の国の科学者がアクセスできる計算能力をアメリカの科学者は利用できなくなる。これではアメリカはcapability computingにおいてリーダーシップを奪還することはできない。」と嘆いた。

8) ダンピング提訴

7月NECがスーパーコンピュータをダンピングしている、すなわち汎用コンピュータで得た利益を用いてスーパーコンピュータを不当に安く販売していると訴えて、大規模なロビー活動を始めた。7月29日には商務省とITC (International Trade Commission)に対し、正式なダンピング提訴を行った。日本電気は直ちに反論した。「クレイの提訴に根拠はない。Crayは性能では勝てないので政治的圧力のキャンペーンで結果をねじ曲げようとしている。日本電気がこのビジネスで$65Mの損失を被るなどというCrayの主張は、全くのでっち上げである。」

しかし、NSFのNeal Lane長官は、8月20日に、NCARと日本電気の契約は、ダンピングの問題が解決するまで延期する、と声明を出した。

ITCは9月11日にダンピングの審判を行うことを表明し、日本電気は失望を表した。

これに対しJEIDA(日本電子工業振興協会)は記者会見を行い、強く反論した。「アメリカの政府関係者はアメリカの市場はオープンだと主張する。しかし、アメリカの政府機関には日本製のスーパーコンピュータは1台も販売されていない。ヨーロッパでは売れている。1993年~1995年までに、アメリカのメーカーは日本の政府機関にスーパーコンピュータを計10台導入している。Cray社は、日本政府が海外のスーパーコンピュータ・メーカーに対して閉ざされているというが、ほとんどIBMとかSGIとか他のアメリカのメーカに対して負けているのだ。」

9) 裁判

10月初め、NCARは日本電気との契約を破棄するとの報道が流れたが、関係者は強く否定した。日本電気とアメリカの子会社HNSXは、10月15日、商務省にダンピング調査を中止するようニューヨークの米国際貿易裁判所(米国への輸入をめぐるトラブルを扱う裁判所)に訴訟を起こした。「商務省は世界貿易機関(WTO)の反ダンピングの規則に違反しており、公平な調査は期待できない」として、予断を持たない第三者に調査をゆだねる決定を出すよう国際貿易裁判所に求めている。10月18日、Cray(SGIの子会社)は声明を発表し、そんな訴訟を起こすと契約が遅れる一方だと指摘した。

ダンピング認定は翌1997年に持ち越した。

10) Jack Dongarraのインタビュー

12月13日号のHPCwireはベンチマークの専門家であるJack Dongarra教授 (U. of Kentucky)にUCARのベンチマークについてインタビューを掲載している。Dongarraは、Linpackのような単一の指標ではなく、実際のworkloadから抽出したベンチマークスイートを用いることは正しいと述べた。また、日本電気はベンチマーク結果を公表しているが、他のベンダは秘密保持契約を盾に公表を渋っている点については、各社の事情があると理解を示した。

NCARでスーパーコンピュータ調達チームを率いたBill Buzbeeは、SX-4は世界一高性能の計算機であったが、選定結果が発表されるとアメリカ商務省がダンピング調査を開始しのだ、と述べている。

後にかれは、「SX-4は他のシステムに比べて抜群の性能があった。もしSX-4の導入に成功していたら、アメリカにおいては今日でも不可能なシミュレーションを1997年に実行していたであろう。」と述べている。

1997年、日本では情報科学技術部会が、アメリカではPITACが設置される。地球シミュレータの開発もいよいよ本格化する。

(タイトル画像: Seymour Roger Cray 出典:IEEE Computer Society)

|

|

|