新HPCの歩み(第229回)-2005年(g)-

|

LANLのWu-chun FengがGreen500を提唱する。GPUを使って一般の科学技術計算を安価に実行しようという試みが始まった。BNLでは量子色力学専用機QCDOCが稼働する。HPC User Forumが日本で初めて横浜の地球シミュレータセンターで開催された。HPC Asia 2005が北京国際会議場で開催された。 |

世界の学界の動き

1) Green500(提唱)

Wu-chun Fengは、SC01において省電力スーパーコンピュータのアイデアを思いつき、実際に240ノードのクラスタを組み立てた。3.2 KWで101 GFlopsのLinpack性能を出し、一般紙にまで紹介された。これに気をよくしてOrion Multisystemsという低電力スーパーコンピュータの会社まで作った。

2005年4月、消費電力当たりのHPC Linpack性能で世界のスーパーコンピュータを順位づけるGreen500のアイデアを提示した。当時LANLにいたChung-hsing HsuとWu-chun Fengは、SC05において論文“A Power-Aware Run-Time System for High Performance Computing”を発表した。

Wu-chun Fengは、2006年Virginia Tech(Virginia Polytechnic Institute and State University)の准教授となり、最初のリストは2007年11月にVirginia Techから発表される。SC05での発表論文は、SC22においてTest of Time Awardを授与された。

なお、Top500ではLinpack性能を最適化するが、Green500のためにはクロックを下げるなど電力効率を最適化する別の測定が行われた。2016年6月からは両者が統合されて同時に測定することになり、Green500はTop500の一部として発表されている。

2) BNL(QCDOC設置、QCDシミュレーション25周年)

BNL (Brookhaven National Laboratoryブルックヘブン国立研究所) の理研BNLセンターでは、2005年5月26 日QCD (Quantum Chromodynamics量子色力学)専用の超並列計算機QCDOC (QCD on a chip)の運用を開始した。主要な目的はQCDの計算であるが、計算時間の10%はそれ以外の多様な科学計算のために用いる。(BNL Newsroom 2005/5/26)(HPCwire 2005/5/27)

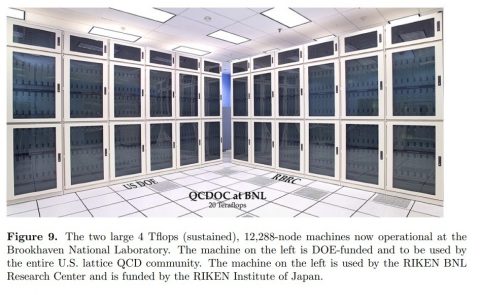

最終的にはEdinburgh大のEPCC (Edinburgh Parallel Computing Centre)がイギリスの予算で2004年11月に設置され、理研BNL研究センターが理研の予算で、それとBNLの3ヵ所に、それぞれ10 TFlopsのQCDOCのシステムが設置された。特にBNLの場合、DOEが出資したQCDOCと、理研BNL研究センターのQCDOCが同じフロアに両方並び、あわせて20 TFlopsのマシンが設置された形となっている。(写真は、P A Boyle et al 2005 J. Phys.: Conf. Ser. 16 129から)。

5年12月9日、BNLでは、QCDのモンテカルロ・シミュレーションの最初の論文の25周年を記念して科学者が集まり、記念集会を行った(BNL Newsroom 2005/12/1) (HPCwire 2005/12/9)。QCDをゲージ不変性を保ったまま格子上に離散化するというアイデアは1974年にKenneth G. Wilson教授(当時Cornell大学、1988–2008はOhio State University、2013年6月15日死去)によって提出されたが、BNLのMichael Creutz(2003年からthe C. N. Yang Institute for Theoretical Physics)と同僚のClaudio Rebbi(その後Boston University)とLaurence Jacobs(その後Zurich)の3名は、モンテカルロ法によりクォーク間の力を計算できることを示し、クォークは遠く引き離すほど引力が強くなり「閉じ込め」られていることを証明した。この結果は1980年のPhysical Review誌に発表された。それから25年ということになる。

|

3) UIUC (Turing Cluster)

UIUC (University of Illinois at Urbana-Champaign)は2月、640台のApple XserveをMyricom社のMyrinetで結合することにより、Turing Clusterを構築したと発表した。2003年のVirginia Polytechnic InstituteのBig Macと比べて半分の大きさである。スペース的には10倍まで拡大可能である。(HPCwire 2005/2/11) 2005年6月のTop500では、コア数1024、Rmax=4.56 TFlops、Rpeak=8.19 TFlopsで、66位にランクしている。ちなみに、同じTop500において、Virginia Polytechnic InstituteのSystem Xは、コア数2200、Rmax=12.25 TFlops、Rpeak=20.24 TFlopsで14位にランクしている。

4) Bowie State University (Xseed)

メリーランド州の小さな大学が3匹目のどじょうを狙ったようである。Virginia工科大学とUIUCに続いて、メリーランド州のBowie State Universityは、Apple Computer社と協力して$1Mのスーパーコンピュータを構築した。これはXseedと命名され、2個の2 GHz G5プロセッサを搭載したApple社のXserve G5を224台、Myrinetで接続したものである。(HPCwire 2005/2/11) 2005年6月のTop500では、コア数448、Rmax=2.10 TFlops、Rpeak=3.58 TFlopsで、166位にランクしている。

5) Graphics Processors for General-Purpose Computing

GPUを使って一般の科学技術計算が安価に実行できないかについては、2004年にも研究会があったが、2005年12月頃、LLNLのGraphics Architectures for Intelligence Applications (GAIA) projectの活動が紹介されている。GAIAチームは、2年前から、Stanford大学、UC Berkeley、UC Davis、Mississippi州立大学などと協力して、エンタテインメント業界のコンピュータゲームのためのグラフィックスプロセッサが国家安全保障に関係のあるアプリに利用できないか検討を行っている。様々なアルゴリズムをCPUとGPUに実装したところ、画像処理、音声認識、バイオ、地震探査などのアプリでは、CPUより1桁か2桁高い性能を得た。そればかりかGPUは比較的安価であり、専用のコプロセッサとは比較にならない。最新のGPU(例えばNVIDIAのGeForce 7800 GTXやATI Radeon X850)は、最新のCPUと比べても、価格は半分、性能は6倍である。更にGPUはオンチップメモリのバンド幅が非常に大きく、データ集約的な計算にも使える。近々登場するCellプロセッサについても期待が述べられている。(HPCwire 2005/12/16)

6) Mersenne素数(GIMPS)

1996年にMersenne素数を発見することを目的に設立された分散コンピューティング・プロジェクトGIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search)は多くのMersenne素数を発見してきたが、2005年12の月15日、アメリカのCMSU ( Central Missouri State University)の2人の教授により43番目の候補が発見されたと発表した。数値は、「2の30402457乗―1」で十進法で915万2052桁の数である。2006年9月4日、同じ教授は44番目の素数候補を発見したと報じられた。

7) MPICH2受賞

MPICH2は、The Chicago Tribune紙が授与するR&D100賞を2005年受賞した。

8) Thomas Sterling(LSU転任)

1996年6月からNASA Jet Propulsion Laboratoryの上級研究員を務めていたThomas Sterlingは、2005年8月にLouisiana State University (The Center for Computation & Technology)の教授に転任した。(HPCwire 2005/8/5)

9) John O’Callaghan(受賞)

2005年12月、オーストラリアのJohn O’CallaghanはAustralian Centenary Medal (Pearcey Medal)を受賞したと発表された。受賞理由は「コンピュータ科学技術学会への貢献」。O’CallaghanはHPC業界では国際的に知られており、HPC Asiaなどでは顔であった。1991年にANU(オーストラリア国立大学)の准教授に任じられた(イギリス流なので日米なら教授に相当すると思われる)。1999年にはAPAC (the Australian Partnership for Advanced Computing)の創立会長に迎えられた。

10) Kilby死去

Texas Instruments社において集積回路(IC)を発明し2000年にノーベル物理学賞を受賞したJack Kilby氏は、2005年6月20日、がんのためテキサス州Dallasで死去した。享年81歳。

11) George Dantzig死去

線形計画法のシンプレックス法の発明者として名高いGeorge Dantzig教授(Stanford大学名誉教授)は、2005年5月13日(金)にカリフォルニア州Stanfordで死去された。享年90歳。両親ともユダヤ系で、父親はロシア(現リトアニア)生まれの数学者、母親はフランス・リトアニア系ロシア生まれの言語学者とのことである。

12) Harvard大学Lawrence Summers学長(辞任)

2001年1月、Lawrence Summersはアメリカ財務長官を辞し、2001年7月1日からハーバード大学学長に就任した。ユダヤ人初のハーバード大学学長であった。2005年1月に「科学・工学労働者における多様性に関する会議」で、科学と工学の最高レベルの研究者に男性が多いことの説明として、男性の方が女性と比べて科学と工学への関心や能力の分布が広く、最高レベルの研究者の出る可能性が女性より高いなどの仮説を提示し、大学内外から女性差別であるとの批判を招いた。(HPCwire 2005/1/21) 分布が広いと言っているだけで、男性の方が全体的に優秀だとは言っていない。3月15日、人文系の教授会は学長に対する不信任を可決した。日本の諸学会にもSummers批判の声明を出すよう要請があった。強権的な大学運営への批判もあり、翌2006年6月30日に学長を辞任する。

国際会議

1) HPC User Forum(於地球シミュレータセンター、ORNL)

HPC User Forumは1999年にIDCを軸に設立され、HPC産業に関する問題を取り上げている。年2回はアメリカ国内で、その他に国外でフォーラムを開催している。2005年1月27日には日本で初めて横浜の地球シミュレータセンターで開催された。HPCwireと共催した。参加者は86人。筆者も参加した。プログラムは以下の通り。

|

10:00 |

Introduction |

T. Sato, E. Joseph, P. Muzio |

|

10:15 |

Earth Simulator Technical Update |

T. Sato, S. Kitawaki |

|

11:15 |

End User site Update and Summary of 2004 HPC User Forum meetings |

Paul Muzio |

|

11:40 |

HPC vendor technology presentations |

Sun & IBM |

|

12:00 |

HPF User experiences |

Hitoshi Sakagami |

|

12:30 |

Lunch and Technical tour of the Earth Simulator |

|

|

2:00 |

JAXA CeNSS System experience |

Yuichi Matsuo |

|

2:25 |

HPC at Boeing and in the Aircraft Industry |

Suresh Shukla |

|

2:45 |

Modeling process of ES-class crash models: Impact of mesh resolution |

Kohei Ando |

|

3:10 |

HPC vendor technology presentation (Pathscale) – A New Approach to Scaling MPI Applications |

|

|

3:35 |

Ford end-user HPC presentation |

|

|

4:00 |

Refreshment break |

|

|

4:15 |

Oak Ridge National Laboratory, Delivering DOE Leadership Computing for Science |

Thomas Zacharia |

|

4:45 |

HPC vendor technology presentation |

Cray & AMD |

|

5:15 |

RIKEN large scale pc cluster experience |

R. Himeno, M. Kurokawa |

|

5:45 |

US National Science Foundation update |

Jim Kasdorf |

|

6:10 |

IDC presentation of evolution of the HPC market – Wrap-up and Future Plans |

Earl Joseph |

|

6:20 |

Reception in the cafeteria |

|

HPC User Forumの会長でもあるIDCのEarl JosephはHPC市場の動向について講演した。2004年全体ではHPC業界の収入は約$1B増大した。地球シミュレータセンターの北脇重宗は地球シミュレータのシステム概要および運用状況について講演した。2002年度から2004年度までユーザ数は480から758に増大した。NCSI (Network Computing Services, Inc.)のPaul Muzioは、米軍のHPC研究センターが研究をいかに支援しているかを述べた。兵庫県立大学の坂上仁志はHPFによる実際の科学アプリの並列化について講演した。JAXAの松尾裕一は、CeNSSシステムについて説明し、富士通のPRIMEPOWER HPC2500上での宇宙CFDの経験について講演した。BoeingのSuresh Shuklaは、Boeing社においては、HPCのおかげで風洞実験を大幅に減らせたと述べた。I-Genie International Groupの Kohei Andoは衝突シミュレーションにおけるメッシュ分解能のインパクトについて述べた。Ford Motor Company のVince Scarafinoは、モデルの忠実度とターンアランド時間を改良することの困難について述べた。ORNLのThomas Zachariaは、ORNLでの計算性能が、2005年は40 TFlopsから2006年には100 TFlopsに増大し、2009年ごろにはペタの領域に達するであろうと述べた。理研の黒川原佳は、RSCC (RIKEN Super Combined Cluster)について講演した。PSCのJim KasdorfはアメリカのNSFのHPC活動について述べ、NSFはcapacityとcapabilityとのバランスを重視していると述べた。地球シミュレータセンター所長の佐藤哲也は、ホリスティック・シミュレーションについて述べた。(HPCwire 2005/1/28)

前日の26日2時には、六本木のATIPでThomas Zachariaを囲んで、ATIPの関係者や、中村壽(RIST)や筆者などで懇談を行った。

次に日本で開催されるの2014年7月16日の理研AICSでのフォーラム(第53回目)である。

4月、ユタ州SundanceにおいてHPC User Forumが開催され、CFDについて議論した。Boeing社のDoug Ballは基調講演において、787航空機の設計にCFDが主要な役割を果たしたと述べた。(HPCwire 2005/4/15)

5月5日~6日にはポーランドのワルシャワ大学で第14回HPC User Forum(国外では5回目)が開催され、ポーランドのMichal Kleibe科学情報技術大臣が講演し、HPCの重要性を強調した。(HPCwire 2005/5/27)

9月26日~28日、ORNL (Oak Ridge National Laboratory)でHPC USER Forumが開催され、アメリカとヨーロッパから131名が参加した。Cray、 HP、 Intelなど9社から最近のニュースが提供され、ORNLの計算科学担当副所長であるThomas Zachariaは計算科学の科学に対する大きなインパクトを強調した。Tennessee大学のJack Dongarra、プロセッサだけでなくメモリや接続網の性能も測定するHPC Challengeベンチマークについて述べた。全体討論ではPetascaleが話題に上った。(HPCwire 2005/9/30)

2) ISSCC 2005 (San Francisco)

第52回目となるISSCC 2005 (2005 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、2005年2月6日~10日にSan Francisco Marriot Hotelにおいて、“Entering the Nanoelectronic Integrated-Circuit Era”のテーマで開催された。主催者は、IEEE Solid-State Circuits Society、 IEEE San Francisco Section, Bary Area CouncilおよびPennsylvania大学である。投稿論文は579件で、233件が発表された。Cell Processor(試作品を初披露)やItaniumなどが注目を集めた。電子会議録はIEEE Xploreに置かれている。

3) Globus World 2005

第3回目となるGlobus World 2005は、2005年2月7日~11日にマサチューセッツ州Bostonで開催された。これはGlobus Allianceが主催するGlobus Toolkitユーザや、関連する開発者のための国際会議である。伊藤智の報告によると、Globus Toolkitはサービス志向となり、eScienceからeBusinessに向かっており、企業利用ケースの発表があったとのことである。標準化のところで書いたThe Globus Consortiumについての議論もあった。(HPCwire 2005/3/7)

なおこの会議はその後も継続されており、2025年には4月21日~24日にChicagoで開催される。

4) ARCS 2005 (Innsbruck)

第18回目のARCS 2005 (International Conference on Architecture of Computing Systems 2005)は“Systems Aspects in Organic and Pervasive Computing”のタイトルで、2005年3月14日~17日にオーストリアのInnsbruckで開催された。会議録はSpringer社からLNCS 3432として発行されている。

5) Teraflop Workshop (Stuttgart)

2回目となるTeraflop Workshopは、2005年3月17日~18日にStuttgartのHLRSで開催された。主催はHLRSとNECである。プログラムは以下の通り。

3月17日

|

9:00 |

Welcome |

|

|

9:15 |

Performance Evaluation of Lattice-Boltzmann Magnetohydrodynamics Simulations on Modern Parallel Vector Systems |

Jonathan T. Carter, LBNL |

|

10:00 |

Over 10 TFLOPS Computation for a Huge Sparse Eigensolver on the Earth Simulator |

Toshiyuki Imamura, University of Electr-Communications, Tokyo |

|

10:45 |

Coffee |

|

|

11:00 |

First-Principles Simulation on Femtosecond Dynamics in Condensed Matters Within TDDFT-MD Approach |

Yoshiyuki Miyamoto, NEC Fundamental Research Lab |

|

11:45 |

Numerical Simulation of Transition and Turbulence in Wall-Bounded Shear Flow |

Leonard Kleiser, Inst. für Fluiddynamik, ETH Zürich, |

|

12:30 |

Lunch |

|

|

14:00 |

Towards Teraflop for general fluid-structure interaction Problems – efficient matrix formats for iterative solvers and binary IO |

Ulrich Kuettler, TU Munich, IBS, Sunul Tiyyagurra, HLRS |

|

14:30 |

Medical image registration: huge amount of data little allowed timed |

Bernd Fischer, University Luebeck |

|

15:00 |

The Role of Supercomputing in Industrial Combustion Modeling |

Benedetto Risio, Reckom-Services |

|

15:30 |

Coffee |

|

|

16:00 |

Simulation of the Unsteady Flowfield around a Complete Helicopter with a Structured RANS-Solver |

Thorsten Schwarz, German Aerospace Center |

|

16:30 |

A hybrid LES/CAA method as a prediction tool for aerodynamic noise |

Matthias Meinke, RWTH |

|

17:00 |

Simulation of flow instabilities in Turbo machinery |

Albert Ruprecht, IHS |

|

19:00 |

Dinner (sponsored by NEC) |

|

3月18日

|

9:00 |

|

Jack Dongarra, ICL |

|

9:45 |

|

Ryutaro Himeno, Riken |

|

10:30 |

Coffee |

|

|

10:45 |

The NEC SX-8 Vector Supercomputer System |

Satoru Tagaya, NEC |

|

11:30 |

Future HPC Architectures: A users perspective |

Gerhard Wellein, RRZE Erlangen |

|

12:15 |

Lunch |

|

|

14:00 |

Molecular Dynamics on the Teraflop Workbench – from ab-initio simulations to large systems |

Franz Gaehler, ITAP, Katharina Benkert, HLRS |

|

14:30 |

Molecular simulation of fluids with short range potentials |

Martin Bernreuther IPVS |

|

15:00 |

Progress towards tlops simulations of Sipernovae |

Konstantinos Kifonidis, MPA |

|

15:30 |

Coffee |

|

|

16:00 |

Statistics and intermittency of developed turbulent duct flows |

Kamen N. Beronov, LSTM, Peter Lammers, HLRS |

|

16:30 |

Direct Numerical Simulation of Shear Flow Phenomena on parallel Vector Computers |

Andreas Babucke, IAG |

|

17:00 |

Wrap up |

|

会議録は、“High Performance Computing on Vector Systems”としてSpringerから出版されている。

第3回のTeraflop Workshopは、2005年11月10日、東京のNEC芝クラブで開催された。記録は残っていない。

6) CGO 2005 (San Jose)

第3回目となるCGO-2005 (2005 International Symposium on Code Generation and Optimization)は、2005年3月20日~23日にカリフォルニア州San JoseのHotel Valencia Santana Rowで開催された。主催はIEEE/CS TC-uARCHとACM SIGMICROとSCM SIGPLANである。2件の基調講演が行われた。

|

Keynote 1 |

Virtual Machine Learning: Thinking like a Computer Architect |

Michael Hind, IBM |

|

Keynote 2 |

Multicores from the Compiler’s Perspective: a Blessing or a Curse? |

Saman Amarasinghe, MIT |

前日に、3件のworkshopsと1件のtutorialが企画された。

7) IPDPS 2005 (Denver)

第19回目となる2005 IPDPS Conference (19th International Parallel & Distributed Processing Symposium)は、2005年4月3日~8日にコロラド州Denverのthe Omni Interlocken Resortで開催された。主催はIEEE/CS TCPP、共催はIEEE/CS TCCA、IEEE/CS TCDP、ACM SIGARCHである。招待講演は、以下のとおり。

|

Keynote |

Wireless Sensor Networks – Where Parallel and Distributed Processing Meets the Real World |

David Culler, UCB |

|

Keynote |

Sustained Petaflop and Beyond: Can Parallel Computing Systems Meet The Challenges? |

Guang Gao, University of Delaware |

|

Keynote |

Peta-Scale Computing |

Eric Kronstadt, IBM Research |

|

Banquet talk |

A Unifying Theory of Distributed Processing (or, the Chutzpah one should expect when you invite a microarchitect into your sandbox) |

Yale Patt, University of Texas at Austin |

会議録はIEEEからCD-ROMで発行されている。

8) COOL Chips VIII (横浜)

1998年から開催されているCOOL Chips (IEEE Symposium on Low-Power and High-Speed Chips)は第8回目のCOOL Chips VIIIを、2005年4月20日~22日に横浜情報文化センターで開催した。基調講演・招待講演・パネル討論は以下の通り。

|

Keynote:” A Revolution in System-On-Chip Automation” |

Chris Rowen (Tensilica, Inc.) |

|

Invited:” Multimedia Processor-based Platform for a Wide Range of Digital Consumer Electronics” |

Tokuzo Kiyohara (Matsushita Electric) |

|

Keynote:” Cell Future” |

Masakazu Suzuoki (Sony CE) |

|

Invited:” All about the Cell Processor” |

Peter Hofstee (IBM) |

|

Invited “SoC Design Verification Strategies” |

Chong-Min Kyung (KAIST) |

|

Panel: Will the Future Processors and the Target Market still be Driven by the Moore’s ? |

Chair: Yoshiaki Hagiwara (Sony) |

9) Computing Frontier 2005 (Ischia)

第2回となるComputing Frontier 2005は、2005年5月4日~6日、前年と同じくイタリアのIschia島で開催された。後援は、ACM SIGMicroとIBMである。

10) CCGrid 2005 (Cardiff)

5回目となるCCGrid 2005 (IEEE International Symposium on Cluster, Cloud, and Grid Computing)は、2005年5月9日~12日に英国Cardiffで開催された。参加者は300名。組織委員長はDavid Walker and Carl Kesselmanである。会議録はIEEEから発行されている。

11) ICCS 2005 (Emory University)

第5回目となるICCS 2005 (International Conference on Computational Science)は、2005年5月22日~25日にアトランタ州のEmory Universityで開催された。会議のテーマは”Advancing Science through Computation”であった。24件のWorkshopsが開催された。会議録はSpringerからLNCS 3514~3516として出版されている。

12) SciCADE05 (名古屋国際会議場)

SciCADE (2005 International Conference on Scientific Computation and Differential Equations)は2005年5月23日~27日に名古屋国際会議場で開催された。筆者は招待講演”Multigrid Preconditioned Conjugate Gradient Method”を行ったが、聴衆の興味とはずれていたようである。小藤俊幸による「国際会議SciCADE 05報告」が応用数理15巻(2006)3号に掲載されている。

13) IWOMP 2005 (Eugene)

OpenMPに関する国際会議IWOMP 2005 (FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP on OpenMP)は、2005年6月1日~4日にアメリカのオレゴン州Eugeneで開催された。組織委員長はOregon大学のAllen D. Malony、プログラム委員長はHouston大学のBarbara Chapmanであった。(HPCwire 2005/2/4) 基調講演は、以下の2件であった。

|

Issues for Multicore and Embedded Systems |

Mike Wolfe, STMicroelectronics and The Portland Group |

|

Flat MPI and Hybrid Parallel Programming Models for FEM Applications on SMP Cluster Architectures |

Kengo Nakajima, University of Tokyo |

14) ISCA 2005 (Madison)

第32回目となるISCA 2005 (32st International Symposium on Computer Architecture)は、2005年6月4日~8日にウィスコンシン州Madisonのthe Monona Terrace Convention Centerで開催された。主催は、IEEE/CS TCCAとACM SIGARCHである。委員長はGuri Sohi (Univ. of Wisconsin-Madison)である。電子版会議録はACM、IEEE、IEEE/CSに置かれている。」

15) ICPP 2005 (Oslo)

第34回目となるICPP 2005 (2005 International Conference on Parallel Processing)は2005年6月14日~17日にノルウェーのOslo大学Georg Sverdrups Houseで開催された。2回目の4年周期の3年目である。主催はIACC (The International Association for Computers and Communications), Simula Research Laboratory, Norwegian Computer Societyで、共催はThe University of OsloとThe Ohio State Universityであった。電子版会議録はIEEE XploreとIEEE/CSに置かれている。

16) ICS 2005 (Cambridge)

第19回目となるICS 2005 (the 19th annual international conference on Supercomputing)は、2005年6月18日~21日にマサチューセッツ州CambridgeのKendall SquareにあるThe Cambridge Marriottで開催された。主催はACM SIGARCH、議長はArvind (MIT)であった。2件の基調講演が行われた。

|

Improving the State of Parallel Programming |

Burton Smith (Cray, Inc.) |

|

New Architectures for a New Biology |

David E. Shaw (D. E. Shaw) |

会議録はACMから出版されている。

17) ISC2005 (Heidelberg)

6月21日~24日に開催されたISC2005 (International Supercomputing Conference 2005, Heidelberg)については別に記す。

18) ICPADS’05 (福岡)

ICPADS’05(11th International Conference on Parallel and Distributed Systems)は、2005年7月20日~22日、福岡で開催された。会議録はIEEE/CSから発行されている。

19) HPCD-14 (Raleigh-Durham)

第14回目になるHPCD-14 (The 14th IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing)は、7月24日~27日、ノースカロライナ州のHilton Raleigh-Durham Airport at Research Triangle Parkで開催された。2件の基調講演が行われた。

|

Keynote I |

The Challenge of Complexity and Scale |

Daniel A. Reed, U. of North Carolina at Chapel Hill |

|

Keynote II |

Current Innovations in Distributed Computing |

Pratap Pattnaik, IBM |

初日には2件のワークショップCLADE 2005とHPI-DC 2005が行われた。会議録はIEEEから出版されている。

20) Lattice 2005 (Dublin)

第23回となるInternational Symposium on Lattice Field Theory(通称Lattice 2005)は、2005年7月25日~30日に、アイルランドのDublinにあるTrinnity Collegeで開催された。会議録は、この回からNuclear Physics B – Proceedings Supplementsではなく、オンラインのPoSで公開されている。

21) HOT CHIPS 17 (Stanford)

1989年から始まった高性能半導体の国際会議HOT CHIPSは、17回目のHOT CHIPS 17 (2005)をStanford大学のMemorial Auditoriumにおいて2005年8月14日~16日に開催した。基調講演2件とパネル討論会は以下の通り。

|

“Facing the Hot Chip Challenge (Again)” |

William Holt (Intel) |

|

“Multiple Cores, Multiple Pipes, Multiple Threads – Do we have more Parallelism than we can handle?” |

David Kirk (NVIDIA) |

|

Panel: The Next Killer Application |

Moderators: Howard Sachs (Telairity), Pradeep Dubey (Intel) |

22) Euro-Par 2005 (Lisbon)

第11回目のEuro-Par 2005, Parallel Processing, 11th International Euro-Par Conferenceは、2005年8月30日~9月2日にポルトガルのLisbonで開催された。会議録は、Springer社のLNCS 3648として出版されている。

23) ISHPC-VI (奈良)

第6回目となるISHPC-VI (The 6th International Symposium on High Performance Computing)は、2005年9月7日~9日に奈良県新公会堂で開催された。基調講演・招待講演は以下の通り。

|

Keynote |

Single-Chip Multiprocessors: Redefining the Microarchitecture of Multiprocessors |

Guri Sohi, U Wisconsin |

|

Keynote |

The Future of Supercomputing: optimizing performance with power-efficient system design |

Valentina Salapura, IBM |

|

Invited |

DEISA: towards cooperative extreme computing in Europe |

Victor Alessandrini, IDRIS/CNRS |

|

Keynote |

HPF, Co-array Fortran and Beyond |

John Mellor-Crummey, Rice U |

|

Invited |

Support for Symbolic Data and Computation Partitionings in dHPF |

Daniel Chavarria-Miranda, PNNL |

これに併設して、9月7日、HiWEP (HPF International Workshop: Experiences and Progress)2005が開催された。プログラムは以下の通り。

|

HiWEP2005/ISHPC-VI Keynote Address |

||

|

11:10-12:00 |

HPF, Co-array Fortran and Beyond |

John Mellor-Crummey (Rice U) |

|

HiWEP2005 |

||

|

13:3 -13:35 |

Opening |

Yasuo OKABE (Workshop General Chair) |

|

13:35-13:40 |

Opening remarks |

Takao Tsuda (Chairman of HPF Promoting Consortium) |

|

13:40-14:20 |

Support for Symbolic Data and Computation Partitioning in dHPF |

Daniel Chavarria-Miranda (Pacific Northwest National Lab) |

|

14:20-14:35 |

– Break – |

|

|

14:35-15:00 |

Hybrid Parallelization and Flat Parallelization in HPF |

Yasuharu Hayashi and Kenji Suehiro (NEC) |

|

15:00-15:25 |

Mapping Normalization Technique on the HPF Compiler fhpf |

Hidetoshi Iwashita and Masaki Aoki (Fujitsu) |

|

15:25-15:40 |

Pipelined Parallelization in HPF programs on the Earth Simulator |

Hitoshi Murai (NEC) and Yasuo Okabe (Kyoto U) |

|

15:40-15:55 |

– Break – |

|

|

15:55-16:20 |

Development of Three-Dimensional Neoclassical Transport Simulation Code with High Performance Fortran on a Vector-Parallel Computer |

Shinsuke Satake, Masao Okamoto, Noriyoshi Nakajima and Hisanori Takamaru (NIFS) |

|

16:20-16:45 |

Development of Electromagnetic Particle Simulation Code in an Open System |

Hiroaki Ohtani, Seiji Ishiguro, Ritoku Horiuchi, Yasuharu Hayashi and Nobutoshi Horiuchi (NIFS/NEC) |

|

16:45-17:00 |

Distributed Parallelization of Exact Charge Conservative Particle Simulation Code by High Performance Fortran |

Hiroki Hasegawa, Seiji Ishiguro, and Masao Okamoto (NIFS) |

|

17:00-17:15 |

Closing |

|

24) EuroPVM-MPI 2005 (Sorento)

12回目となるEuroPVM-MPI 2005(12th European PVM/MPI User’s Group Meeting)は、2005年9月18日~21日にイタリアのSorentoで開催された。4件の招待講演と、2件のチュートリアルが行われた。

|

招待講演 |

|

|

New Directions in PVM/Harness Research |

Al Geist |

|

Towards a Productive MPI Environment |

William D. Gropp |

|

Components of Systems Software for Parallel Systems |

Ewing Lusk |

|

Virtualization in Parallel Distributed Computing |

Vaidy Suderam |

|

チュートリアル |

|

|

Advanced Message Passing and Threading Issues |

Graham E. Fagg, Geroge Bosilca |

|

Using MPI-2: A Problem-Based Approach |

William Gropp, Ewring Lusk |

Proceedingsは、‟Recent advances in parallel virtual machine and message passing interface”のタイトルでSpringer社からLNCS 3666として出版されている。

25) Cluster 2005 (Boston)

第7回目となるCluster 2005 (2005 IEEE International Conference on Cluster Computing)は、2005年9月27日~30日にマサチューセッツ州Bostonで開催された。会議録はIEEEから出版されている。関連WSの一つとしてHeteroPar’05 (International Workshop on Aalgorithms, Mmodels and Ttools for Pparallel Computing on Heterogeneous Networks)が開催された。

26) Frontiers of Extreme Computing 2005 (Santa Cruz)

第2回目となる、Frontiers of Extreme Computing 2005/Zettaflops workshopは、2005年10月23日~27日にカリフォルニア州Santa Cruzで開催された。膨大な計算を必要とする地球環境やプラズマ核融合などの応用の話から、量子計算、非シリコン素子、可逆計算、プログラミングモデルまで幅広い問題が議論されたようである。

27) SC|05 (Seattle)

Seattleで11月12日から18日まで開催されたSC|05 (The International Conference for High Performance Computing, Networking and Storage)については別に記す。

28) HiPEAC 2005 (Barcelona)

HiPEAC (High performance embedded architectures and compilers)の第1回が、the European Union’s Horizon Europe research and innovation funding programmeの支援の下に、2005年11月17日~18日に、スペインのBarcelonaで開催された。これは、2004年にMateo Valeroによって始められたThe HiPEAC project (High Performance, Edge And Cloud; pronounced “high peak”)が主催した。以下の基調講演が行われた。

|

Markus Levy,EEMBC (Embedded Microprocessor Benchmark Consortium and Multicore Association) |

Using EEMBC benchmarks to understand processor behavior in embedded applications |

|

Per Stenström, Chalmers University of Technology, Jozef Stefan Institute Lund University |

The chip-multiprocessing paradigm shift: opportunities and Challenges |

会議録はLNCS3793としてSpringer社から出版されている。この後ほぼ毎年開催される。第2回は2007年1月。

29) HPC Asia 2005 (北京国際会議場)

HPC Asia 2005 (The 8th International Conference on High Performance Computing in Asia Pacific Region)は、2005年11月30日~12月3日に北京国際会議場で開催された。共催は、Chinese Academy of Sciences and China Computer Federationの他、IEEE Computer Societyの共催が認められ、会議録はIEEE/CSから発行されている。共同組織委員長はKai Li, Princeton, USAとSatoshi Sekiguchi, AIST, Japan、共同プログラム委員長はJianping Fan, ICT, ChinaとJysoo Lee, KISTI, Korea、Steering Committee委員長はDavid Kahaner, ATIPであった。招待講演は以下のとおりである。

|

“From Silk Road to Silicon Road: Old Educators Never Die” |

Carl Chang, 2004 President, IEEE Computer Society, |

|

“An Overview of High Performance Computing” |

Jack Dongarra, Director, Innovative Computing Laboratory, Univ. of Tennessee |

|

“e-Science and Cyberinfrastructure” |

Tony Hey, Director, UK e-Science Core Promgramme |

|

“Chip Innovations and AV/IT Convergence” |

Tsugio Makimoto, Corporate Advisor, Sony Corporation |

|

“High Performance Computing at the Army Research Laboratory, Past, Present and Future” |

Charles Nietubicz, Director, ARL Major Shared Resource Center |

|

“High End Into The Mainstream” |

Stephen S. Pawlowski, Senior Fellow, Intel Corporation |

|

“Supercomputing on Reconfigurable Platforms” |

Viktor K. Prasanna, Professor, University of Southern California |

|

“Towards the Second Century of the Computer” |

Rick Stevens, Director, high-performance computing and communications program, Argonne National Laboratory |

|

“Innovation in the 21st Century” |

Irving Wladawsky-Berger, VP for Technology and Strategy, IBM |

|

“Virtualized Computing Infrastructure” |

Jingwen Wang, Vice President of Products, Platform Computing Inc. |

|

“New Trends in HPC” |

Frank Baetke, HP Global HPC-Technology Program Manager |

|

“Trusted Computing Brings Evolution of Computer Architecture” |

David Wei Wei, Executive Director, Lenovo Group |

|

|

会議はComputer Innovation 6016という名前で、HPC Asiaを含むいくつかの会議の合同会議であった。展示ではIBMががんばっていて、Blue Gene(中国名「藍色基因」)のモックアップを展示し、なまめかしい女性二三人がその前でバイオリンを演奏していた。

宿泊したCrowne Plaza Parkview Wuzhou Beijingでは、インターネット接続は1時間10元、1日80元であった。心配したのはsshが通るかどうかであったが一応大丈夫であった。もちろん、いくつかの反政府的と見なされるキリスト教系のweb sitesはブロックされていた。

北京の繁華街にはクリスマスツリーがあふれ、サンタクロース姿の(ミニスカートの)女性が目立ったが、十字架もなく、当然キリストもいなかった(ちなみに中国本土のクリスチャンは、政府公認・非公認を含め6000万人といわれる)。

ある夕刻、王府井近くの日本企業人のよく行くクラブに誘われたが、たどたどしい日本語をしゃべる田舎っぽい若いホステスに囲まれた。この中にはきっと政府のスパイがいるのだろうなと思った。写真は会議録の表紙。

北京滞在中に、28日の総合科学技術会議 本会議において、「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用」が承認されたとの連絡があった。また、東京工業大学は29日に日本最高性能のスーパーコンピューターを来春に導入すると発表した。

30) HiPC 2005 (Goa)

HiPC 2005 (12th IEEE International Conference on High Performance Computing)は、2005年12月18日~21日にインドのGoaのthe Cidade de Goaで開催された。30カ国からの投稿論文362編から50編を採択した。5件の基調講演が行われた。会議録はSpringerから出版されている。

|

“Data Confidentiality in Collaborative Computing” |

Mikhail Atallah (Purdue大学) |

|

“Productivity in High Performance Computing” |

James C. Browne (Texas大学Austin) |

|

“A New Approach to Programming and Prototyping Parallel Systems” |

Kunle Olukotun (Stanford大学) |

|

“The Changing Challenges of Collaborative Algorithmics” |

Arnold Rosenberg (Massachusetts大学 Amherst) |

|

“Quantum Physics and the Nature of Computation” |

Umesh Vazirani(UCB) |

次回はISC2005である。Heidelbergでは最後となった。20回目ということもあり、Horst Simon(NERSC)は、20年間のHPCの変化を論じた。会議に先立ってSun HPC Consortium Europe 2005が市内で開催され、参加した。

|

|

|