新HPCの歩み(第97回)-1990年(e)-

|

SC90においてDaniel Hillis (TMC)は「最速のコンピュータ」を高らかに謳い上げたが、TMC社が程なく業務を停止するとだれが予想したであろうか。イギリスでは、Acorn Computers、Apple ComputerおよびVLSI Technologyの合弁会社として、Advanced RISC Machines Ltd.が創業した。現在のARM社である。 |

SC’90

|

|

|

1) はじめに

第3回のSupercomputing Conference(SC’90)はNew YorkのRockefeller CenterのHilton Hotelで1990年11月12日~16日に開かれた。主催はACM SIGARCHとIEEE/CSで、組織委員長はJoanne L. Martin (IBM)、共同委員長はDaniel V. Pryor (Supercomputing Research Center)とGary Montry (Myrias Computer Corporation)である。

参加者は2303人、展示は59件であった。気温の上下が激しく、暖かい日があるかと思うと、隣のホテルまでも歩きたくないような寒風の吹きすさぶ日もあった。

ちなみにRockefeller Centerは、1989年10月に三菱地所が2200億円で買収して話題となった。しかし、1995年5月に運営会社は連邦破産法第11章の適用を申請し破産する。

2) 基調講演(Daniel Hillis)

基調講演は10月にテラフロップスを狙うCM-5を発表して意気の上がっていたThinking Machines社(TMC)のDaniel Hillisが「最速のコンピュータ」と題して講演した(写真は、Daniel Hillis(右)と、司会のJoanne Martin組織委員長。SC98の“SCXY Photo Archive”から)。今から思うと、TMCの最もよい時だったと思う。

「いつの時代にも、最先端の機械技術は人々の関心をそそる。」これは名文句のはずであったが、マイクの調子が悪くて繰り返すことになり、せっかくの名文句が台無しになった。「古代では、土地測量技術や天文学であり、一七、八世紀には機械時計とレンズ磨きであった。また一八世紀後半には蒸気機関が登場した。そして二〇世紀は情報機械の時代である。」

彼はまず、CM-2がこれまでの常識を破ってきたことを強調した。64KプロセッサのCM-2を用いて、画像処理では5 GIPS、数値計算、とくに陰的解法でも1.25 GFlops、不規則形状の有限要素法で宇宙ステーションの構造を解いた。流体も渦糸法で5.2 GFlops出るし、通信が動的に変化する気候モデルも、FFTを用いたスペクトル法も、線形方程式の直接法も解ける。どんどん大きなサイズの問題を扱えば、Amdahlの法則は限界にならず、これからはMPP (Massively Parallel Processors)の時代である。

次に、超並列への転換が起こっていると主張した。1995年までに超並列で1 TFlopsを実現する。Flops当たりのコストも下がる。Standard Fortran(Fortran 90)も超並列に対応するので、ベクトルは超並列に置き換わる。

将来の方向性として、RP3やCMなど違ったアーキテクチャは収束の方向に向かい、SIMDとMIMDのハイブリッドが使われるようになる。ハードウェア的には分散しているが、ソフトウェア的には単一アドレス空間という方向に向かう。その方が、プログラムが容易である。結局SIMDとMIMDの混合となるであろう。SIMDはプログラムが容易で[本当か?]、MIMDは条件分岐のあるプログラムが速い。新しいフロンティアが開けている。1995年のCMは、現在とソフトウェアは互換性があり、性能は1 Tlops、メモリは1 TB、バンド幅は1 Tb/sとなる。

1年後にCM-5を出荷するが、その時すでに頂上は過ぎていた。1995年を待つことなく、1993年8月にTMCは経営に行き詰まり連邦破産法第11章の適用を申請する。何という皮肉であろう。社員はSun Microsystemsなどに移る。1994年8月には倒産する。

3) 発表論文

日本からの発表論文は以下の5件である。

|

Yoshikuni Okawa, Naoki Haraguchi |

“A linear array of processors with partially shared memory for parallel solution of PDE” |

|

Takanobu Baba, Tsutomu Yoshinaga, Tohru Iijima, Yoshifumi Iwamoto, Masahiro Hamada, Mitsuru Suzuki |

“A parallel object-oriented total architecture: A–NET” |

|

Nobuyasu Ito, Yasumasa Kanada |

Monte Carlo simulation of the Ising model and random number generation on the vector processor” |

|

Hironori Kasahara, Hiroki Honda, Seinosuke Narita |

“Parallel processing of near fine grain tasks using static scheduling OSCAR (optimally scheduled advanced multiprocessor)” |

|

Takanobu Baba, Yoshifumi Iwamoto, Tsutomu Yoshinaga |

“A network-topology independent task allocation strategy for parallel computers” |

会議録はACM Digital Libraryに収録されている。

なお、Wikipediaによると、SC90においてEugene Brooksは”Attack of the Killer Micros”という講演を行い、汎用マイクロプロセッサの並列コンピュータが今後のトレンドであると指摘したとあるが、SC89ではないかと思われる。

|

|

|

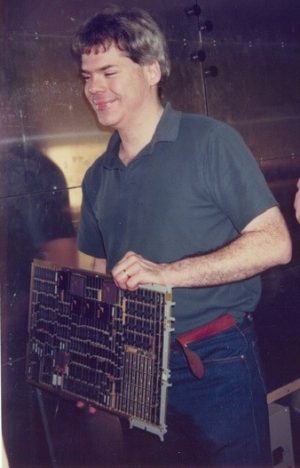

4) Columbia大学

筆者は会議の途中抜け出してコロンビア大学の格子ゲージ専用マシンを見に行った。写真上はマシンの前でNorman Christ教授と。下はボード。

SC’90終了後、市内のCBSテレビ局の見学に行ったが、大きなスタジオではサイモンとガーファンクルがリハーサルをやっていた。

アメリカ企業の動き

1) IBM社(System/390、ES/9000、POWER1)

1990年9月5日、IBM社は 31ビットアドレス、32ビットデータのメインフレーム用アーキテクチャESA/390に基づくSystem/390とES/9000シリーズ(Enterprise System)を発表した。富士通がM-1800を発表した翌日であった。System/390でも、浮動小数レジスタは4個のままである。ES/9000のCPU設計は、かつてAmdahlが推進し、本社と衝突してキャンセルされたACS/360に似ているとのことである。ESA/390の後継は、2000年のz/Architecture (64 bit)である。

これとは別であるが、マルチチップのスーパースケーラの32ビットマイクロプロセッサPOWER1を発表した。このときのクロックは20, 25, 30 MHzであった。これまでメインフレームで使用されていたregister renamingやout-of-order実行などの機能をマイクロプロセッサに実装した。このため、初期の版(RIOS-1と呼ばれる)では10個ものチップから構成されていた。今から思うと、1990年代のIBMの並列コンピュータ攻勢の出発点でもあった。写真はWikimedia commonsから。

|

1991年にはクロックを最高41 MHzまで上げたPOWER1+が発表され、1992年には最高62.5 MHzのPOWER1++が発表される。これがSP1 (1993)に使われる。逆に機能を削減してシングルチップに詰め込んだRSCと呼ばれる版もある。

2) Cray Research社(UNICOS)

1990年10月、Cray Research社は、これまで同社のスーパーコンピュータのOSとしてCOSを搭載してきたが、今後はUNIX System VベースのUNICOSに全面移行すると発表した。Cray-1、Cray X-MP、Cray-2、Cray Y-MP、Cray C90などで使われた。

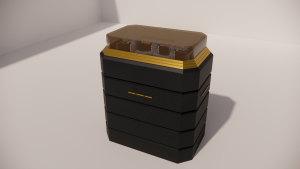

3) Cray Computer社(Cray-3)

|

|

1989年にCray Research社から分離したCray Computer社(Seymour Cray社長)は、GaAsを用いたCray-3の開発を進めていたが、1990年12月にLLNLから第1号機を受注した。出荷は1991年12月を予定していた。これが実現しなかったので、LLNLは1991年12月、Cray-3の発注をキャンセルすることになる。写真は4-CPUモデル(Cray Historyのページから)。8-CPUモデルでは底面が8角形の形状である。

4) Intel社(iPSC/860、Touchstone Delta)

月は不明だが、Intel社は前年に発表したiPSC/860 を発売した。日経産業新聞1991年4月12月号によると、伊藤忠テクノサイエンスは日本国内販売代理店契約を結び、1991年4月から国内に出荷する。

1993年6月の第1回Top500に掲載されているiPSC/860は以下の通り。

|

設置場所 |

国 |

設置年 |

|

ノード数:128、Rmax=2.60 GFlops、Rpeak=5.12 GFlops、ランク75位tie |

||

|

Alliant Techsystems Inc. |

USA |

1990 |

|

ORNL |

USA |

1989 |

|

Grant Tensor(3台) |

UK |

1991/1991/1992 |

|

Honeywell |

USA |

1990 |

|

Lockheed Advance Development |

USA |

1992 |

|

NASA Ames |

USA |

1990 |

|

NIH |

USA |

1990 |

|

ONERA |

France |

1991 |

|

ノード数:64、Rmax=1.40 GFlops、Rpeak=2.56 GFlops、ランク207位tie |

||

|

Caltech |

USA |

1990 |

|

McDonnell Douglas |

USA |

1991 |

|

SERC |

USA |

1990 |

|

SNL |

USA |

1991 |

|

Daresbury Laboratory |

UK |

1993 |

|

Superconducting Supercollider Lab |

USA |

1990 |

|

SDSC |

USA |

1990 |

|

Westinghouse Electric |

USA |

1992 |

|

ノード数:32、Rmax=0.64 GFlops、Rpeak=1.28 GFlops、ランク351位tie |

||

|

Fermi National Accelerator Laboratory |

USA |

1993 |

|

Forschungszentrum Juelich (FZJ) |

Germany |

1991 |

|

GSF |

Germany |

1990 |

|

Universitaet Saarbruecken |

Germany |

1990 |

このころ、実験機Touchstone Deltaを開発し、翌年1991年にCaltechに設置する。これはi860を用いたノードを、hypercubeではなく2次元メッシュに結合したマシンで、Top500によると最終的に512 ノードの構成で、Rpeak=20.5 GFlops、Rmax=13.9 GFlopsである。ノード数576という記述もあるが、I/Oノード込みか? 最初の(1993年6月)のTop500では8位にランクされている。Deltaを商品化したのがParagonである。1991年6月1日号の日本経済新聞夕刊にLINPACKで8.6 GFlops出したという記事がある。

5) Alliant Computer Systems社(FX/2800)

12月、Alliant Computer Systems社(1982年創業)は、Intel i860 を用いたFX/2800 シリーズを発表した。

6) MasPar社(MP-1)

1987年に創業されたMasPar Computer社は、MP-1を出荷した。これは4ビットのPEを結合しSIMDで動作させるもので、最大16384個までのPEを接続できた。相互接続網はX-Netとクロスバである。X-Netは、斜めを含め隣接する8個のPEに対してデータ通信を行う。グローバルルータは3段のクロスバスイッチで構成されている。フロントエンドは通常VAXであった。日本では理経と代理店契約を結んだ。1990年4月20日付の価格表(設置調整および年間保証を含む)が手元にある。

|

型式 |

内訳 |

価格(円) |

|

MP-1101A |

1100 series Platform w/1024 PEs |

43,000,000 |

|

PE-1004 |

1024 PE Board w/16 MB RAM |

10,395,000 |

|

MP-1201A |

1200 series Platform w/1024 PEs |

53,130,000 |

|

MP-1204A |

1200 series Platform w/4096 PEs |

83,490,000 |

|

MP-1208A |

1200 series Platform w/8192 PEs |

123,970,000 |

|

MP-1216A |

1200 series Platform w/16384 PEs |

204,930,000 |

|

PE-1004 |

1024 PE Board w/16 MB RAM |

10,395,000 |

上のMP-1100 seriesにおけるPEは、1K, 2Kおよび4Kの構成が可能であり、下のMP-1200 seriesにおけるPEは、1K, 2K, 4K, 8Kおよび16Kの構成が可能とのことである。

7) NCR社(System 3000)

1884年に米国オハイオ州で設立された情報システムのグローバル企業であるNational Cash Register社(1974年からはNCR社)は、コンピュータの黎明期にBurroughs, Univac, CDC, Honeywellと並びBUNCHと称されていた。1990年にIntelの386や486 やPentiumを用いて、System 3000シリーズという、デスクトップから数百プロセッサの大型機までカバーするファミリー開発すると発表した。日本では、1990年8月1日号の日本経済新聞に、上席副社長の記者会見が掲載されている。成功したという話は聞かない。直後の1991年にAT&Tに買収される。なお、1997年1月1日に再び独立を果たしている。

8) Silicon Graphics社

1990年、同社はニューヨーク証券取引所に上場した。

9) NeXT Computer社

1990年、NeXT Computer社は、NeXT Computerを改良し改名したNeXTcubeと、The Slab(厚板)と称されたNeXTstationを第2世代のワークステーションとして発売した。1991年、Tim Berners-LeeがNeXT Computerを使って世界初のWebブラウザとWebサーバを生み出したことは有名である(1992年の記事参照)。

10) Motorola社(MC68040)

1990年、Motorola社は浮動小数演算ユニットをチップに内蔵した32ビットマイクロプロセッサMC68040を開発した。

11) Microsoft社(Windows 3.0)

Microsoft社は、Windows 3.0(英語版)を1990年5月22日に発売した。当時の問題はOS/2との関係で、Windows 3.0とOS/2をリンクする環境を提供したが、IBM社とMicrosoft社の関係は急速に冷却した。日本語版は1991年1月23日発売。日本電気、富士通、日本IBM、松下電器およびAX陣営が、DOSの上にWindows 3.0日本語版を搭載したPCの提供を開始する。

結局、1990年9月、IBM社とMicrosoft社のOS/2共同開発は事実上頓挫し、以後、IBM社はOS/2 1.3、OS/2 2.0を開発し、Microsoft社はWindowsやWindows NTを開発することとなった。

企業の創立

1) ARM社

1990年11月27日、英国Cambridgeにおいて、Acorn Computers、Apple ComputerおよびVLSI Technologyの合弁会社として、Advanced RISC Machines Ltd.が創業した。1998年にARM Holdingsに社名変更。元々の目的はApple社がNewtonプロジェクトのために採用を決定していたAcorn RISC Machineプロセッサを開発するためであった。1993年に初めて黒字化。

2) HAL Computer Systems社

Andrew HellerとLaCrouteは1990年5月、富士通の援助のもと、カリフォルニア州CampbellにおいてHAL Computer Systems社を設立した。HALはHaLとも書かれ共同設立者の頭文字(H and L)である。『2001年宇宙の旅』とは関係ないことを強調している。HellerはIBM POWERアーキテクチャの主設計者であった。1993年11月22日、富士通の完全な子会社となる。

企業の終焉

1) Multiflow Computer社

1984年にVLIWアーキテクチャに基づくミニスーパーコンピュータのために創業されたMultiflow Computer社は、3月27日業務を終了した。倒産後、創立者のFisherはHewlett-Packard研究所に入り、CydromeのBob RauなどとともにVLIWの研究を進め、EPIC(Itaniumのアーキテクチャ)の開発に大きな影響を与えた。

2) Myrias Research社

Myrias Research社(1983年創業)は、1990年10月、経営上の困難にもかかわらずMC68040を用いたSPS-3を完成し披露したが、その翌日活動を停止し、1991年に会社は閉鎖される。

3) Supertek Computers社

1985年Cray互換のミニスーパーコンピュータを開発するためにSanta Claraにおいて設立されたSupertek Computers社は、1989年にCMOSによりCray X-MP互換のSupertek S-1を製造し10台販売したが、1990年、Cray Researchによって買収された。そのころ、Cray Y-MP互換のSupertek S-2を開発中であったが、買収後 Cray Y-MP ELとして1992年にCray Research社から発表される。

4) Evans & Sutherland Computer Division

1986年にMountain Viewに安価なスーパーコンピュータを開発しようと作られたEvans & Sutherland社の部門であるが、1989年11月に取締役会が閉鎖を決定し、1990年1月に閉鎖された。

5) Nixdorf Computer AG

1952年、Heinz Nixdorfが西ドイツのPaderbornで創業したNixdorf Computer AGは、1990年10月1日、Siemens社により買収され、Siemens Nixdorf Informationssysteme AGと改名された。

6) ICL社

イギリスのICL社は、1990年11月30日、富士通が株式の80%を£743M(約1850億円)で買収し、富士通の子会社となった。

次回は1991年、超並列コンピュータのCM-5やKSR1が登場する。アメリカではHPCCが始まる。

|

|

|