新HPCの歩み(第111回)-1993年(a)-

|

日本のスーパーコンピュータ調達が不公正だとアメリカは吠えまくっていたが、日本が93年度補正予算で10台強のスーパーコンピュータを新規に導入することになり、さらに圧力を強めた。その結果は翌年に出る。Top500が始まり、航空宇宙技術研究所の数値風洞は11月にトップに躍り出る。情報処理学会の数値解析研究会はHPC研究会に進化する。 |

社会の動き

1993年(平成5年)の社会の動きとしては、1/1チェコスロバキアが連邦を解消し、チェコとスロバキアに分離、1/3 START II調印、1/7皇太子妃決定との報道が始まる、1/13山形県、中学生がマットに巻かれて死亡、1/15釧路沖地震(M7.5)、1/19皇室会議で皇太子妃に小和田雅子決定、1/20クリントン米大統領就任、1/22東京の石神井川で矢ガモ発見、1/27曙が外国出身力士として初めて横綱昇進、1/27宮沢りえ、貴花田との婚約を2ヶ月で解消、2/7能登半島沖地震(M6.6)、2/26ニューヨークの世界貿易センタービル地下駐車場で爆発、3/6金丸信、10億円の脱税容疑で逮捕、3/12北朝鮮が、核拡散防止条約からの脱退を表明、3/16家永教科書裁判第一次訴訟、最高裁で家永全面敗訴、3/18「のぞみ」が山陽新幹線乗り入れ、3/27江沢民、国家主席就任、4/8カンボジアで国連ボランティア中田厚仁が射殺される、4/12納采の儀、4/19テキサス州WacoのBranch Davidian本部にFBI突入、4/21山崎浩子、統一教会脱会を表明、4/23天皇皇后、初の沖縄訪問、5/4カンポジアで、日本人文民警察官5人が移動中襲われ死傷、5/11自衛隊、モザンビークPKO活動(1995年1月6日まで)、5/15サッカーJリーグ開幕試合、5/29北朝鮮ノドン発射、日本近海に着弾、6/9皇太子、小和田雅子と結婚、6/11米国で映画Jurassic Park公開、6/18内閣不信任案可決、衆議院解散、6/21新党さきがけ結成、6/22自民党羽田・小沢派の44人が離党、翌日新生党結成、7/7第19回サミット(東京、第3回)、7/12北海道南西沖地震(M7.8)、奥尻島で死者176人、7/16横浜ランドマークタワーが開業、7/18衆議院議員総選挙、新党ブーム、8/4河野洋平、河野談話を発表、8/6土井たか子、初の女性衆議院議長、8/9細川内閣発足、自民党野党へ、8/11悪魔ちゃん命名騒動、8/20オスロ合意、8/26レインボーブリッジ開通、8/29角川春樹コカイン密輸で逮捕、9/6筒井康隆、「噂の真相」10月号で断筆宣言、9/27羽田急行の新ターミナルビル供用開始、10/11エリツィン大統領来日、10/17マンデラとデクラークにノーベル平和賞授与が発表、10/19アメリカの加速器計画SSCの予算が否決、計画中止へ、10/20美智子妃、失声症、10/20家永教科書裁判第三次訴訟(国家賠償請求)、東京高裁は国に30万円の賠償命令、検定制度は合憲、10/28ドーハの悲劇、11/1マーストリヒト条約発効(欧州連合発足)、11/12日本で環境基本法が成立、11/12日本初のアウトレットモール「リズム」が埼玉県ふじみ野市(現)で開業、11/15東武東上線に「ふじみ野駅」開業、12/11日本で初の世界遺産登録(法隆寺地域、姫路城、屋久島、白神山地)、12/14日本政府は、各国からのコメ輸入を決定、12/16田中角栄死去、12/25逸見政孝がガンで死去、など。この年は、エルニーニョや2年前のピナトゥボ火山噴火などのため、記録的な冷夏で米不足(平成の米騒動)になった。

流行語・話題語としては、「ナタ・デ・ココブーム」「コギャル」「不良債権」「アウトレット」「Jリーグ」「サポーター」「イエローカード」「ブルセラ」「リストラ」など。

チューリング賞は、計算複雑性理論の分野を確立した独創的な論文に対してJuris Hartmanis(Cornell大学)とRichard Edwin Stearns(New York州立大学Albany校)に授与された。

エッカート・モークリー賞はDavid J. Kuck(UIUCおよびKuch and Associates)に授与された。Kuckはアーキテクチャというよりコンパイラ関係で活躍しているが、授賞理由には、「共有メモリ多重処理、メモリクラスタ、コンパイラ、アプリケーションのチューニングなどにおけるスーパーコンピューティングへのインパクト」が述べられている。特に、Paraphraseコンパイラにより自動ベクトル化を初めて実証した。2010年にはKen Kennedy Awardを授与されている。

ノーベル物理学賞は、「新型連星パルサーの発見」に対し、Russell A. HulseとJoseph Hooton Taylor, Jr.の2人に授与された。化学賞は、PCR法の発明に対しKary Banks Mullisに、DNA化学での手法開発への貢献に対しMichael Smithに授与された。生理学・医学賞は、分断された遺伝子の発見に対しRichard J. RobertsとPhillip Allen Sharpに授与された。Kary Mullisは1983年にPCR(ポリメラーゼ連鎖反応)法を発明したが、こんなに世界中で大規模に使われるようになるとは当時予想してなかったのではないか。

日本政府関係の動き

1) 日米貿易摩擦

1992年の大統領選挙で民主党の選対委員長を務め、ビル・クリントン大統領のもと、1993年からアメリカ合衆国通商代表となったMickey Kantorは、4月30日、「日本が日米スーパーコンピュータ協定を守っていないことに重大な関心を抱いている」と述べた。Kantorは、もし日本の購入方針がアンフェアと見られた場合は、貿易制裁を発動する、と強硬な発言をした。

U.S. Trade Representative Mickey Kantor said that the U.S./Japan supercomputer agreement is of “grave concern” to the White House because of reports that the Japanese are not complying with its requirements. Kantor said trade sanctions might be carried out if Japanese procurement policies are found to be unfair.

Intel, KSR, MasPar, TMCの4社はこれを歓迎し、Kantorの計画を支持する共同声明を公開した。日本政府は1993会計年度中に当初予算により少なくとも4台のスーパーコンピュータを更新する(東北大学センター、分子研、航技研、気象研)と言っているが、補正予算もあるので、さらに10台以上買うはずと述べている。この4社は世界の高性能コンピュータ市場の71%を占めており、日本ももっと買うべきである、との意向であった。Reutersによると、アメリカ政府筋は、「日本が超並列製品を出した後、アメリカに対し市場を閉じるような前回の轍を踏んではならない。」と述べた。最初の4件(当初予算)のスーパーコンピュータ調達はいずれも日本のベンダが落札したので、Kantorは8月初め怒りの声明を発表した。「日本に公正でオープンな調達環境を義務付ける貿易協定にもかかわらず、最近の[4件の]調達の結果、アメリカの市場シェアは10ポイントも減少した。」アメリカにおける日本の(スーパーコンピュータの)市場シェアなんて最初からほとんど0なので、減りようもないが。

2) 補正予算

政府は93年4月13日の閣議において、景気の足取りを確実なものにするため、総額13兆円を上回る総合的な経済対策を決定した。その内訳は、社会資本の整備等に10兆6,200億円、中小企業対策,民間設備投資の促進に2兆4,300億円等となっている。これを反映して、平成5年度補正予算(第1号)が編成され、10カ所の公共セクターでスーパーコンピュータを導入することになった。具体的には、電総研、ATP (2台)、東北大学金研、筑波大学、航技研、理研、動燃、通総研、がんセンター、生物資源研である。8月、さるアメリカ政府関係者はこれらの入札について、日米協定に違反していると指摘し、合衆国は報復措置を講じるであろうと述べている。曰く、「ヨーロッパでアメリカのベンダが大きなシェアを持っていることを見れば、アメリカのスーパーコンピュータがいかに競争力をもっているかが分かる。日本がアメリカのスーパーコンピュータを買わない理由はない。そうでないのは、経済的でない理由があるからだ。」私見であるが、同様な論理でいえば、「ヨーロッパで日本製のスーパーコンピュータがある程度のシェアを持っていることを見れば、日本のスーパーコンピュータが一定の競争力を持っていることが分かる。アメリカが日本のスーパーコンピュータを買わない理由がない。そうでないのは、経済的でない理由があるからだ。」となるのだが、聞く耳はもたないでしょうね。

3) 苦情受け付け

1993年11月12日から始まるスーパーコンピュータの政府調達入札を前に、米通商代表部(USTR)は、日本の政府調達市場で不公正があるかどうか、入札に関係する米国メーカ各社から苦情受け付けを始めた。USTRの狙いは、米国メーカから日本たたきの材料を収集し、不公正の存在を日本側に突きつけ、入札を有利に運びたいことにある。しかし、毎日新聞11月12日号によると、USTRは「露骨な対日圧力」として同様の調査を8月から9月にかけて実施したが、米国メーカからの苦情申し立てが1件もなく、日本市場の公正さが裏付けられた形になってメンツ丸つぶれだったそうである。米国系企業としてはUSTRと組んで政治的な企業と見られるより、日本のメーカと連合を組む動きが見られる、とこの記事は述べている。

これらの調達がどうなったかは1994年のところで。

|

|

|

並列推論エンジンPIE |

|

4) 第五世代コンピュータプロジェクト

1982年度から始まった第五世代コンピュータプロジェクトは、1992年度をもって終了した。第五世代コンピュータプロジェクトにおいて、東大は並列推論エンジンPIEを完成した。64個の推論ユニットをクロスバで多段結合(Omega網)。翌年稼働。写真は情報処理学会コンピュータ博物館から。

5) 新情報(RWCP)

新情報処理開発機構(RWCP, Real World Computing Partnership)は前年発足したが、1993年2月5日付で、大学等再委託事業の募集が行われ、選考の結果、4月から事業を開始した。5月には、海外から、シンガポール大学・システムサイエンス研究所 (ISS)、スウェーデン・コンピュータサイエンス研究所 (SICS)、オランダ・ニューラルネットワーク協会 (SNN)の3社が新しく組合員となった。

6) 航空宇宙技術研究所(数値風洞)

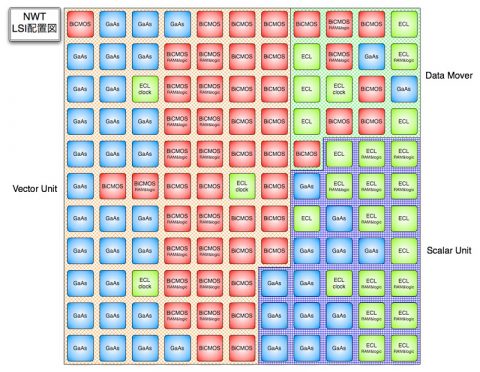

航空宇宙技術研究所(航技研、現在のJAXAの前身の一つ)は、富士通と共同開発したNWT(数値風洞)を、1993年1月に稼動させ、2月から運用を開始した。フロントエンドは既設のVP2600/10。VP400とFACOM 780は稼働を停止した。NWTはVP400に続く2期目のNS(Numerical Simulatorシステムである。CPUボードではBiCMOS、ECL、GaAsの3種類のLSIが使用されている(LSI 配置図は情報処理学会コンピュータ博物館より)。1993年6月の第1回のTop500リストには登場していない。Top500をよく知らなかったようであるが、政治的理由(日米貿易摩擦?)もしくは科学的理由(LINPACKなど研究の本旨ではない)で避けたという面もあったのかもしれない。

|

|

NWT(数値風洞)のLSI配置図 |

数値風洞の噂は1991年ごろから聞こえてきていた。すでに述べたように、筆者は出席しなかったが、1991年6月12日~14日に航空宇宙技術研究所で開催された「第9回航空機計算空気力学シンポジウム」において、三好甫や福田正大らはいくつかの講演を行い、数値風洞の概要を開示した。それによると、システムは100台以上のPEが完全クロスバで結合され、各PEはVP-400より速いということであった。

NWTの開発を推進した三好甫は、1993年3月航空宇宙技術研究所を定年退職し、材料科学技術振興財団に移った。三好はアメリカのHPCC計画に危機感を抱き、財団内に「計算科学研究会」(仮称)を設立することを提案したが、科学技術庁は三好甫を会長とする計算科学研究会を12月から発足させた。この活動は、若手の研究会とマネージャクラスの懇談会に分かれて実施された。これがやがて地球シミュレータ開発に向かう。

NWTは1993年11月の第2回Top500には登場し、Rmax=124 GFlopsで1位を獲得している。メーカである富士通が測定したようである。RmaxはLINPACK HPCでの性能測定値である。今から見ると、ピーク比は52.6%でベクトルプロセッサとしては低い。まだチューニング不足と思われる。

1994年6月の第3回Top500では、アメリカのSNLのParagon XP/S 140(3680プロセッサ、Rmax=143.4、Rpeak= 184)にトップを奪還され、2位になってしまう。

続く1994年11月では、プロセッサ数は変わらないが、チューニングを行い、Rmax=170で1位を奪還した。そのまま95年11月まで1位を確保した。1位は合計4回である。

1996年6月は、東京大学大型計算機センターのHITAC SR2201(1024プロセッサ、Rmax=220.4、Rpeak= 307.2)が1位となり、NWTは2位となった。Top500のリストによると、このときプロセッサ数は166に増え、Rpeak=279.58となっているが、Rmaxは変わっていない。ちゃんと計測していなかったのであろうか。なお、NWTのクロスバは56プロセッサが単位となっていて、I/Oノード2台を入れて168は3単位の上限であった。次の1996年11月のTop500では、プロセッサ数は167となり、Rpeak=281.26、Rmax=229で2位となっている。I/Oノードの1台を演算に使ったのであろう。チューニングも進んでRmaxが飛躍的に増大している。Rmax=170のままでは東大のSR2201より低い3位となってしまうところであった。

筆者は、1994年11月にNWTが1位を奪還したのはプロセッサ数を増やした効果かと思っていたが、ハードの増強は1996年のようである。

7) 科学技術庁の動き

当時、すでに科学技術庁傘下の研究機関にはスーパーコンピュータが30台近く導入されていたが、研究機関毎のインフラと位置づけられ、独立に運用されていた。この頃、アメリカのHPCCの動きを受けて、計算科学技術の重要性が指摘され始めた。例えば、1993年9月の航空・電子等技術審議会でも「原子・分子レベルの現象、機能解明のための計算科学技術に関する総合的な研究開発の推進方策について」を諮問し、調査審議が開始されていた。

8) 原子力試験研究「複雑現象の解明」

アメリカでは原子力委員会やその後身であるエネルギー省が計算科学を含む科学技術全体の戦略的推進を担っているが、日本でも「原子力分野の」という限定付きではあるが、原子力委員会傘下の原子力試験研究の一つとして「計算科学的手法による原子力分野の複雑現象の解明」というクロスオーバー研究が1993年度に始まった。

クロスオーバー研究とは異なる組織が交流することにより新しい発展を切り拓こうという共同研究で、この課題は関口智嗣(電総研)を中心に、原子力研究所、動燃(動力炉核燃料事業団)、電総研を軸に、大学・企業などの研究者が集まった。5年間実施し、途中から理研も加わった。原子力関連のアプリの高度化をコンピュータ科学者が助力するというプロジェクトであった。筆者の研究室も1994年から関係する。一例であるが、1996年11月6日に電総研での分科会で、D3の建部修見が「LU分解の並列化と効率的実装」について発表している。関口によると、Ninf (1994)の発想もこのクロスオーバー研究から芽生えたとのことである。

この継承として、1998年から「高密度マルチスケール計算技術の研究」というクロスオーバー研究が始まるが、筆者は1998年6月から、基盤技術推進専門部会計算科学技術評価WGに加わり、2001年からは原子力試験研究検討会(原子力委員会の下部機構)専門委員に加わり、評価する立場になったのであまり関係していない。

9) 日本原子力研究所

日本原子力研究所の那珂研究所は、1993年1月に日本電気のCenju-2を導入した。プロセッサ数は20である。

10) 会津大学創立

日本政府ではないが、福島県は1993年4月14日に県立会津大学を会津若松市に創立した。コンピュータ理工学部だけの一学部で、コンピュータソフトウェア学科、コンピュータハードウェア学科を設置した。2008年に一学科に統合する。福島県は、東京大学理学部情報科学科の国井利泰教授にコンピュータ科学を中心とする新大学の構想立案を依頼し、莫大な資金を投入して、敷地や設備を用意した。県としては会津地方を日本のシリコンバレーにするという目標であった。1993年4月から国井教授は創立者学長となった。東大教授と兼務したかったようだが、国立と県立では利益相反で兼務は許されなかった。会津には、前から福島県立会津短期大学があったが、1993年からは会津大学短期大学部となった。設立準備委員であった東北大学のN教授に「あなたも行かないの?」と聞いたら、「ボクは長州の出身だから、行ったら殺されちゃうよ」と笑っていた。

国井教授がとくに力を入れたのは教員を国際的に構成することで、短い募集期間であったが、120人の教員の70%を海外13か国から集めることができた。特にソ連の崩壊の後だったので、旧ソ連の諸国から20名をリクルートした。1~2年生の間は学生に英語をみっちり教育して、3年以後の専門の授業はすべて英語で行う構想である。教授会も当然英語で、通訳を付けたとのことである。一期生は272名であった。外野席からは、学生が本当に英語の授業についていけるか心配の声があった。なお国井元学長は、2020年11月3日に82歳で亡くなられる。

日本の大学センター

1) 「スーパーコンピュータ研究会」

全国共同利用大型計算機センタースーパーコンピュータ研究会(主査、九州大学島崎眞昭)は、1993年6月11日に東京大学大型計算機センターにおいて1993年度最初の研究会を開催した。議題は超並列計算機の紹介であった。

2) 北海道大学(HITAC M-880/210+S-820/80)

1993年3月、北海道大学大型計算機センターはメインフレームのアップグレードおよびスーパーコンピュータの主記憶増強を行い、HITAC M-880/210+S-820/80(主記憶 512 MB)の構成とした。

3) 東京大学(HITAC S-3800/480)

東京大学大型計算機センターでは、1993年、これまでのベクトルスーパーコンピュータHITAC S-820/80を、HITAC S-3800/480(主記憶 2 GB、拡張記憶 16 GB)にリプレースした。1999年まで使用する。

日立のコンピュータにVMを搭載して、VOS3とあわせてUnix(OSF/1)の運用を始めた。3月にメインフレームM-880(m-unix)、6月にスーパーコンピュータS-3800(s-unix)の利用が開始された。日立のメインフレームやスーパーコンピュータでのOSF/1は1991年11月から販売されていたが、東大センターでは1992年12月1日から試験運用を行っていた。

4) 高エネルギー物理学研究所

これまでKEK高エネルギー物理学研究所には、1985年にS810/10、続いて1989年にS820/80が設置されてきたが、これはあくまでメインフレーム複合計算機の要素の一つとして導入されたものであり、公式にスーパーコンピュータとは認定されていなかった。そこで1993年、KEKに数値物理部が創設されたことに伴い、1994年度予算には、堂々とスーパーコンピュータと名乗って概算要求を行った。同時に仕様策定も始まった。その結果、1995年1月にFujitsu VPP500/80 (128 GFlops, 20 GB)を導入することとなる。

5) 宇宙科学研究所(VPP500/7)

宇宙科学研究所は1993年12月、VPP500/7を導入した。

6) 核融合科学研究所(SX-3/24R)

1992年の日米貿易摩擦のところに書いたように、核融合科学研究所のスーパーコンピュータ調達に関しでCray Research社から苦情申し立てがあったが、調達審査委員会はそれを却下した。1993年2月に設置され、3月1日にCray Research社6人を含む数十人の前で公開デモを行った。

日本の学界の動き

1) 情報処理学会(HPC研究会、JIP廃刊)

情報処理学会では、1993年度に、これまでの「数値解析研究会」を名称変更し、「ハイパフォーマンスコンピューティング研究会(HPC研究会)」を発足させた。趣意書によると、「数値解析は計算機利用の中でもっとも長い歴史をもつ分野のひとつですが、他の研究発表の機会の増加という事情があり、情報処理学会の研究活動が相対的に沈滞しておりました。」とあり、日本応用数理学会の発足もあって、新しい方向性が求められていた。HPC研究会では、「情報処理の新しい流れ、例えば、並列・分散処理、ベクトル処理、ワークステーション、実験システム、スーパースカラ、キャッシュ、メモリアクセスなどを取り込めるような研究会を目指した。

アーキテクチャ研究会などとは重複する分野もあるが、連携を深めると同時に、HPC研究会は高性能計算のためのシステム化技術を対象とする点で、要素技術を対象とする他の研究会と違いを出した。

第1回HPC研究会は、4月26日に竹橋会館で開かれ、筆者は「ハイパフォーマンスコンピューティングと並列処理」と題して講演した。当時筆者は、HPFに大きな希望を寄せており、HPFが並列化の基本モデルとなるのではないかと期待していた。HPFコンパイラは使わなくても、HPFプログラムをベースにMPIプログラムを作成する、という並列化方法論を考えていた。ただ実際のHPFでは、同期がたくさん入ってしまい、ソフトウェア・パイプラインがうまく動かないという難点を感じ始めていた。研究会終了後、Kick-offとして懇親会を開催した(写真)。

|

| 第1回HPC研究会懇親会風景 |

第2回研究会は「EWSにおけるHPC」という特集で、工学院大学において6月18日に開かれた。年度内にはSWoPPを含め合計5回開催された。年間発表件数は50件強であった。

情報処理学会が1978年4月から発行していた季刊の英文論文誌JIP, “Journal of Information Processing”は、61号(Vol. 15 Extra, 1993)をもって廃刊となった。1991年以来編集委員を務めていた筆者としては複雑な気持ちであった。葬式をやるために編集委員になったようなものであった。

2) ACM Japan Chapter

ACM (Association for Computing Machinery)はアメリカに本部を置き、情報関係の世界的な研究活動の中心的役割を果たしている学会である。日本における情報科学の研究者約100人が設立発起人となり、日本支部の設立準備を行っていたが、1993年7月、ACM日本支部(ACM Tokyo/Japan Chapter)の設立が本部より承認され、正式に発足した。

3) 科研費重点領域「超並列」

前年に始まった科研費重点領域研究「超並列原理に基づく情報処理体系」のカテゴリー4「超並列処理モデルに関する研究」(最初はA班といっていたはずだが)は、1月9日から10日に箱根の静山荘で合宿を行った。また、全体の重点会議は、9月19日から21日に、大分県の湯布院で開催された。

4) PSC計画(日本)

SC93の直後、村岡洋一(早稲田大学)から連絡があり、アメリカでは高校生以下まで並列計算を浸透させているが、日本ではコンピュータ科学者でさえ本当に並列ソフトを作った経験のある人が少ない、という認識のもと、94年のJSPPにおいて並列計算機を開放してコンテスト(PSC、Parallel Software Contest)をやろうという提案があった。筆者は翌年のJSPP 1994の実行委員長だったので連絡があったのだと思う。具体的な展開は次の1994年である。

|

|

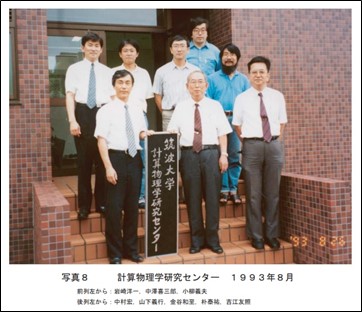

| 筑波大学計算物理学研究センターのメンバー | |

5) 筑波大学(計算物理学研究センター)

筑波大学計算物理学研究センターは1992年4月に設立されたが、センターの建物の第1期工事が1993年8月に竣工した。写真は記念誌『超並列計算機 CP-PACS 1992-2003』より。

6) 豊橋技科大 (SM-1)

豊橋技術科学大学の湯浅太一らは、SIMDの並列計算機SM-1を住友金属工業との協力の下に開発した。SM-1は1024台のPEを持ち、各PEは8ビット演算のALU、128バイトの汎用レジスタを持つ。1993年にシステム全体が完成した。

2台製作され、1台は豊橋技科大で画像処理、素因数分解、数式処理などに使われ、もう1題は慶應義塾大学の安村研で並列Fortranの開発に使用された。浮動小数演算をマイクロコードで実装したため、高い性能は得られなかった。

7) 東京大学(AP1000+)

筆者が勤務していた東京大学大学院理学系研究科情報科学専攻では、1993年度補正予算の大学院基盤整備重点設備費として、1億強の予算が付き、「高並列高分散研究支援装置」を購入することになった。この発端は、1993年3月30日に自民党の三塚博政調会長が東大に来られた際、情報科学専攻にも見学に見えられたことである。「何がほしいか?」とご下問があったので、筆者は「高並列の研究教育のできる機械がほしい」と答えた記憶がある。結果的にその希望が実現することとなった。予算要求のプレゼンでは、米国では、どんな二流の大学の計算機科学科でも学科全体で使う並列計算機があるのが当たり前、現状では欧米に勝てない、というようなことを述べた。

市場を調査したところ、外国ではCrayのAPP、Convex、IntelのParagon、TMCのCM-5、IBM、KSR、ParsytecのGC256、nCUBE3など、国内では、Cenju-3、AP1000などが候補に上った。官報公示が8月20日、入札締め切りは10月13日、納入期限1994年3月25日であった。コンピュータ科学の研究を行うので、単なる計算速度より、並列計算方式、OS、ミドルウェア、言語処理系、アルゴリズム、計算モデル、可視化などの研究を行うことを重視した。

開札の結果、富士通のAP1000+ (256 nodes)と決まった。併せて、分散ファイルサーバ、高速ビジュアリゼーション装置Indigo-2 Extremeなどから成るシステムとした。ペナペナのPCクラスタを見慣れていた我々は、納入されたAP1000+を見て、「これはメインフレーム(big iron)だ」と驚嘆した。このマシンはその後しばらく、専攻の主要な研究ツールとなり、並列数値処理、並列オブジェクト計算、高並列プログラミング言語、並列アーキテクチャ、高並列オペレーティングシステム、高信頼性分散システム、ビジュアル情報処理などの研究教育が行われた。筆者の研究室でも多くの論文を産出した。

8) 広島大学(INSAM)

広島大学理学部大規模非線形数値実験室 (INSAM, Institute for Numerical Simulations and Applied Mathematics) は、1993年3月、広島大学理学部における並列計算機Paragon XP/S Model A4 (56 nodes)の導入を契機として、学部内で数値シミュレーション理学(サイエンス)にたずさわる研究者が主体的につくりだしたボランティアグループである。当時はまだ、国内で商用の並列計算機を一般の理学研究に利用した例はほとんどなかったため、導入に当たってはマシントラブルなど種々の困難に直面した。しかし、ほどなく安定な運転を実現することができた。後述のIntel社の項にあるように、同社は7月に安定なOSに入れ替えた。

発足を記念する第1回INSAMシンポジウムが1993年6月18日に開催され、以下の講演があった。

|

「超並列計算機と計算物理」 |

岩崎洋一(筑波大学) |

|

「結晶成長におけるパターン形成」 |

小林亮(龍谷大学) |

|

「自己組織化するプラズマ」 |

佐藤哲也(核融合科学研究所) |

|

「気象気候研究における計算機実験 |

松野太郎氏(東大気候システム研究センター) |

その後(要確認)、英語名称をInstitute for Nonlinear Sciences and Applied Mathematicsに変更した。現在は、理学部附属教育研究施設の一つとして、プロジェクト研究センターがあり、その中に「数理シミュレーション科学プロジェクト研究センター(INSAM)」として置かれている。

9) Steven Ashby訪日報告

LLNLのSteven F. Ashbyが、1993年3月に日本を訪れ、慶応大学でのPCGシンポジウムでの講演、慶応理工学部でのセミナーの他、東京大学、US Office of Naval Research Asia、日本電気などを訪問し報告を書いている。全体の印象としては、日本では企業もアカデミアも、超並列よりは中並列ベクトル計算機に向かっているということであった。設置間もない東大大型計算機センターのHITAC S-3800(4並列)を見たためであろうか。筆者の情報科学科では、近々200並列のMPPの導入を計画していると説明した。筆者の研究室では建部修身らのマルチグリッド前処理CG法に大変興味を持っていただいた。日本電気では、速水健と土肥俊が関西研究所を案内し、またCenjuについて中田登志之と、多色オーダリング技法について鷲尾巧と議論した。

次回は、国内での会議と日本の企業の動きである。JSPPは早稲田大学で、SWoPPは鞆の浦で開かれる。日本でも、そろそろ超並列の波が迫ってきている。

|

|

|