大学計算センター事始め(c) ――東大大型計算センター――

学術会議の1963年の勧告を受けて、まず東京大学が大型計算機に向けて走り出した。文部省はこれを全国共同利用として大蔵省に概算要求した。

IV 大型計算機センターの胎動

1.日本学術会議

1963年5月13日に、勧告「学術研究用大型高速計算機の設置と共同利用体制の確立について」が出された。日本学術会議会長朝永振一郎から内閣総理大臣池田勇人宛に以下の要望が述べられている。

|

学術研究の基盤として、計算機利用の重要性に鑑み、政府は、速やかに適切な政策と措置とにより、次記の趣旨において、学術研究用大型高速計算機の設置を根幹とする全国計算センター体系の確立を図られるよう要望する。

高速度計算機に関する問題は、その研究、開発および利用について多数の課題があり、しかもその各課題がたえず進展、変化している。 今ここに勧告する部分は、とくにその利用を中心とした第一次のもので、本会議としては、今後も、この計算機の問題については引き続き検討をつづけ、それぞれの段階に応じた勧告を今後も行う予定である。 理由 (以下割愛) |

この後には、膨大な添付資料が付けられている。

|

添 付 資 料 1.わが国における計算機導入状況 2.東大における計算需要調査 3.東北地区における大型電子計算機整備に関する案 4.大阪大学計算センター設置準備委員会資料 5.大型電子計算機の例 6.大型計算機共同利用施設案 7.IBM7090の共同利用方式の例[筆者注:UNICONのこと] 8.大型計算機を設置する場所を選定する条件とその理由 9.九州大学資料 10.長期研究計画調査委員会計算センター小委検討結果報告 |

|

要員構成 教授 1 助教授または講師 2 助手 2 技官 3 パンチャー 20 事務官 1 事務員 3

計 32 |

添付資料6の要員の構成については、右のように書かれている。相当数のパンチャーが想定されているあたりは、時代であろう。施設、予算、人員などについては詳しい検討がなされているが、全国共同利用の必要性は強調されているものの、制度設計という点はまだあまりアイデアがまとまっていないという印象である。資源の階層的配置が述べられている点は注目される。

この勧告の中で、「信頼度の高い一台の設置をまず行うべきで、その一台は必ずしも国産であることを要しない、とすべきである」と述べられている。これは、暗に外国機の導入を想定したものと思われ、当時の国産の大型電子計算機開発の微妙な状況を反映している。その後の東京大学における機種選定の議論と合わせて興味深い。

1963年6月10日に開催された、科学技術会議(総理大臣の諮問機関)の日本学術会議連絡部会において、学術会議側の小野周委員は、この勧告について政府側に説明した。その席でこの勧告は文部省において検討することになった。文部省側では、これに先立って6月3日に、研究所協議会委員と関係者で大型電子計算機についての懇談会を開催した。議論になったのは以下の点である。

- IBM 7090をフルに稼働させる計算需要はあるか? ある。

- サービス機関なのに、なぜ教授、助教授が必要か? 質の高いサービスをするには、高い水準の科学者が必要(文部省は納得せず)

- 計算依頼の窓口はどうするか? 各地の中センターを通して依頼する形を検討(継続)

- 国立大学の共同利用施設だから、公私立大学には使わせるべきでないのでは? それは学術会議の勧告の精神に反する。

- 使用料金の算定の基準、とくに公私立大学を割高にすべきか?

- 営利を目的とする計算は引き受けない。計算結果の報告は公表する。

- 国立学校設置法に共同利用施設として明記するか、大学附置として実質的に共同利用にするか?

その後、6月18日に日本学術会議の長期研究計画調査委員会が開催され、7月8日、研究所協議会において、共同利用の趣旨で大型電子計算機を東京大学に設置するとの答申を決定した。

これに先立って、学術会議長期研究計画調査委員会に、文部省大学技術局研究助成課長から、「大型電子計算機の設置理由と設置機構について」意見を聞きたいとの問い合わせが口頭であり、長期研究計画調査委員会では、6月12日に計算センターに関する打ち合わせ会を開き、その回答案を検討し、長期研究計画調査委員会委員長名で文書により伝達した。そこでは最初は外国製品(具体的にはIBM 7090級)を輸入するのが妥当と述べられている。

引き続き長期研究計画調査委員会は、あらためてその見解を、8月15日に学術会議事務局長を通じ、研究助成課長に伝達した。その主要部分を下記に記す。

|

学術研究用大型高速計算機設置の条件について 1.本件に関する日本学術会議の態度は極めて明確であり、これが全国研究者に共同利用されることが勧告の前提である。よって大型電子計算機が設置される場合はそれがどこに置かれようと、その設置に際し疑義が生じないようにすべきである。 2.全国の研究者が機会均等に利用できなければならない。とくにその研究者が設置する機関に属しているかいないか、また国立大学に属しているかいないか、大学以外の研究機関に属しているかいないかなどの理由により利用上差別されてはならない。いずれの場合においても純粋な学術研究を目的とし、営利を目的としないものに限られることはいうまでもない。また実質的な機会均等を実現するために、大型計算機の設置場所から遠隔の距離にある研究者のための共同利用の旅費など特別の措置を講じなければならない。 3.また共同利用の実を上げるため、関係研究者の総意にもとづいて運営されなければならない。このため当該施設の代表者のほか、各研究分野の利用者代表、諸計算センターの代表などにより構成される運営委員会を置かなければならない。当該施設の代表以外は学術会議推薦によるべきである。当該施設の予算人事、運営規則の制定および変更などについては、運営委員会の議によるものとする。 4.学術研究用大型高速計算機は近い将来について複数台を必要とするであろう。複数台設置される場合においてもこれらの施設は設置機関固有の施設とすべきではなく、共同利用として運営されなければならない。 ただし、この場合地域的な分担あるいは専門分野の分担に関して、センターの役割が変わることはあり得るであろう。 なお、上記の諸条件を満たすためには、法令の改正が必要と考えられる。 大型計算機の設置、および運営方針の決定にあたっては設置される研究機関ならびに現在大型計算機設置に関して具体的な計画を持つ他の大学研究機関の計算機を使用する研究者が日本学術会議とも充分に連絡を取り科学者、研究者の意見が一致するよう指導されたい。 |

この文書は、学術会議が大型計算機センターの共同利用についての原則についての公式の見解を表明したものとして、非常に重要である。

2.東京大学の予算申請

1962年5月、東京大学の全学委員会である高速計算機委員会は「大型計算機の設置に関する実行委員会」を設け検討を進めていた。東京大学は、その答申に基づき、1963年5月には、上記の学術会議勧告に呼応して、1964年度概算要求に大型計算機の設置計画を入れた。予算書の前提としたのはIBM 7094であった。一応東大独自で予算請求したが、上記の学術会議の議論を受けて全国共同利用の要求に応じることも考えていた。

文部省は、これを全国の共同利用を前提として、東京大学への大型計算機予算を大蔵省に要求した。1964年度国庫債務負担行為(年度内に契約するが支出は翌年度以降になるという場合に用いられる)として、1966年1月以降1966年度末(1967年3月)までの大型計算機の借料など、合わせて総額518,347,000円の予算が承認された。初期の歴史やシステム構成は、アメリカ西海岸のMountain ViewにあるComputer History Museum にアーカイブされている1965年のパンフレットに詳しい(インデックスには1964年とあるが、内容から見て1965年末正式稼働を前に作られたものと思われる)。

3.東京大学での設置準備

予算が内定したので、1964年1月24日、高速計算機委員会は小谷正雄教授を委員長とする大型計算機設置準備委員会を設けた。学外からも、4名の委員の推薦を、日本学術会議に依頼した。その下に機種選定、建物、および運営方式の3小委員会を設けた。

4月になり、文部省大学学術局長は東京大学総長に、予算が確定したこと、また共同利用について配慮を願う旨申し入れ、東京大学総長は異存のない旨、また共同利用に支障のないよう予算配慮を願う旨回答した。実は、京都大学基礎物理学研究所も1964年度予算に全国共同利用の大型計算機を要求していて落ちた。東大が、形式上は独自利用の形で大型計算機予算を獲得したことに対し、「全国共同利用をするという保証がない」と厳しい批判を受けていた。そのため、こういう儀式が必要だったようである。

4.UNICON

同じころ、1964年4月、外国製の大型電子計算機の共同利用のためUNICON (University Contribution)という制度ができたが、これが大型計算機センターの全国共同利用のひな型となった。

日本IBM社は1960年ごろから、IBM 7090を本社のデータ・センターに設置する計画を進めてきた。通産省からこの輸入の許可を得る必要があったが、良い感触は得られなかった。そこで、日本IBMの水品浩社長からある枠の計算時間を学術提供用に無償提供することを申し出て、通商産業省工業局のあっせんでこれが実現したものである。山内二郎氏と森口繁一氏を中心として、1963年2月から準備が進められ、財団法人日本学術振興会の中に計算機学術利用第135委員会(委員長山内二郎)を設けた。1963年3月から1年間の使用期間を経て、1964年4月に正式に発足した。IBMは無償で提供するが、ユーザからは使用料(1000円/分)を取り、委員会の運営費用とした。IBMからはマシンを、年間100時間、状況によっては200時間を提供することになった。1回の計算は5分以内で、年度内累計使用時間に従って手で優先度を下げるように取り扱う。同じ条件でUNIVACとNCRも参加した。UNIVACの使用料は100円/分であった。計算時間を提供していた会社とマシンは以下の通り。

|

日本IBM社 |

IBM 7090/1401 |

|

日本レミントン・ユニバック社 |

UNIVAC III |

|

日本NCR社 |

NCR 315 |

東大理学部1号館の地下にUNICONの分室を置き、各大学の連絡所からカードの形で郵送されてきたものをトランクに詰めて各社まで運んだ。筆者は、1964年に物理学科に進学して理学部1号館に出入りしていたが、地下にそんなものがあるとは気が付かなかった。この運用システムが、東大を始め7つの大型計算機センターの共同利用のお手本となった。ただ、1963年~1964年は次項で述べる東大での機種選定の真っ最中であり、その間の無償提供は非常にビミョーであった。

1965年7月号の『情報処理』によると、1965年5月までの使用状況は以下の通り。1965年の2月ごろから利用が急激に増えたとのことである。

IBM 7090

|

大学名 |

申請件数 |

使用時間(分) |

論文提出数 |

|

東京大学 |

119 |

6754.3 |

14 |

|

京都大学 |

27 |

1034.0 |

- |

|

東北大学 |

26 |

917.6 |

3 |

|

電気試験所 |

21 |

700.4 |

5 |

|

名古屋大学 |

16 |

198.3 |

- |

|

早稲田大学 |

16 |

444.3 |

1 |

|

大阪大学 |

9 |

271.9 |

2 |

|

九州大学 |

7 |

203.2 |

0 |

|

慶応義塾大学 |

3 |

65.1 |

0 |

|

北海道大学 |

1 |

0 |

1 |

|

その他の大学 |

7 |

58.3 |

0 |

|

合計 |

256 |

10652.4 |

26 |

UNIVAC III

|

東京大学 |

|

68 |

|

|

慶応義塾大学 |

|

102 |

|

|

早稲田大学 |

|

372 |

|

|

電気試験所 |

|

4 |

|

|

合計 |

|

546 |

|

北海道大学が0分なのは、正式発足前に使用したのでカウントされていないためである。NCRのデータがないのは、このころほとんど使われなかったためであろうか。

「利用者はプログラムを自分で書くことになっている」とわざわざ付記してあるところは、時代を感じさせる。

1966年からは大口課題(10分以上)も受け付けるようになった。1967年には東京大学理学部一号館にあったUNICON分室を閉鎖し、事務の簡素化を図った。1970年には、IBM 7090からIBM 360/75に、UNIVAC IIIからUNIVAC 1108に機種交代した。1972年2月にはNCR CENTURY 200が利用可能になりj、IBM 360/75から360/195に機種交代した。1973年には、UNIVAC 1108の使用が50時間を越えたと記録されている。

UNICONが1973年以降いつまで続いたかの記録は見つからなかった。以上の情報は『山内二郎 人と業績』より。

5.東大での機種選定

以下の記述は、『東京大学大型計算機センター10年のあゆみ』所収の、有馬朗人教授の記事による。東大では、前年1963年3月下旬に、国産大型機開発状況を調査するために、日立、富士通、日本電気、およびFONTAC(Fujitsu Oki Nippondenki Triple Allied Computer、富士通、日本電気、沖電気の三社連合)を招いて聴取した。有馬の記録によれば、HITAC 5020は8語のメモリで演算の試験段階という状態であり、三社連合は設計に取り掛かったばかりで、命令体系も未定ということであった。小委員会は、国産は無理と判断し、外国機に向かった。IBM社の7094、7090、7044、UNIVAC 1107、Burroughs B5000が話題に上ったが、結局IBM 7094を予算要求の機種として選定した(予算書を書くための前提で、実際の機種選定とは別)。また、購入か借用かについては、5年以内に容易に新機種と交換できるように借用という考え方を採用した。

1964年の機種選定では、興味を示した会社と機種は以下の通り。

|

IBM |

IBM 7094II |

|

CDC |

CDC 3600 |

|

UNIVAC |

UNIVAC 1107 |

|

Burroughs |

B 5000×2 |

|

日立 |

HITAC 5020E |

|

三社連合 |

FONTAC |

|

日本電気 |

NEAC 3800 |

|

東芝 |

TOSBAC 3400 |

|

沖電気 |

OKITAC 5090HE |

記憶容量、演算速度、完成品かどうかなどを考慮に入れて、以下の3システムを残した。

|

a) HITAC 5020を中心とするシステム |

|

b) IBM 7094 IIを中心とするシステム |

|

c) CDC 3600を中心とするシステム |

すでに述べたように、初期の段階では、IBM愛好者の結束が固く、出来立てホヤホヤの国産機より、世界中で使われているIBMを導入せよという強いユーザの声があったとのことである。しかし、IBM 7090IIはその当時でも旧式であり、記憶容量も32K(単位は語)が限界であり、また衛星機で入出力をやらせるのも難しそうであった。IBM System/360が出ていれば別であったであろう。CDC 3600は記憶容量も64K以上に増やすことができ、3400が衛星機として付けることができる。有馬教授はCDC 3600を推していた。しかし、日本に1台もなく、伊藤忠のサポートも心配であった。

1年前と異なり、HITAC 5020の試作機が出来上がっており、1年後にはCDC 3600と同等かそれ以上のHITAC 5020Eに改良される予定であった。有馬による性能比較表は以下の通り。

|

機種 |

特徴 |

初設置 |

論理方式 |

語長 |

Index reg.isters |

磁心サイクルタイム(μs) |

容量(KW) |

メモリバンク |

|

HITAC 5020 |

多数の電磁遅延線レジスタ |

|

直列 |

32 |

6 (+8) |

2.0 |

8~65 |

生かせず |

|

HITAC 5020E |

|

|

4b並列 |

32 |

6 (+8) |

1.5 |

8~65 |

生かす |

|

CDC 3600 |

16KWのバンク |

63/6 |

並列 |

48 |

6 |

1.5 |

32~262 |

有 |

|

IBM 7094 |

|

62/9 |

並列 |

36 |

7 |

2.0 |

32 |

有 |

|

IBM 7094II |

命令パイプライン |

|

並列 |

36 |

7 |

1.4 |

32~65 |

有 |

結局、古くてメモリが32Kだが確実なIBMか、新しいし完成済みで65Kだが、伊藤忠によるサポート体制に心配があるCDCか、製造元が国内という有利さがあり、65Kに加えて、新しい設計思想が盛り込まれているが、未完成の国産HITAC 5020Eを取るか、をめぐって、三つ巴の議論が行われた。

議論の流れの印象は関係者毎に違うであろうが、上記有馬朗人教授の記事によると、当初多くの委員は、CDCが面白い機械だが、ソフトの蓄積も少なく、やはりIBMと考えていたようである。有馬教授自身は、物理の世界で評判の高いCDCを推しており、多くの委員をその方向に説得しようとした、と書いている。しかし最後の段階で、50次元の行列の対角化の問題を引っ提げて、日立の村田健郎氏(TACの中心人物の一人)を訪ねて、開発中のHITAC 5020で解いてもらい、国産機にも目が開けた、とのことである。5020Eが出来れば、IBMの2倍、CDCと同程度か少し速いという言葉を信じるようになった。

1964年4月、小委員会は結論なしに各委員の意見を列記した答申を出し、設置準備委員会(小谷正雄委員長)に決定をゆだねた。5月11日、大型計算機設置準備委員会が開催された。投票はまずIBMかHITACかで、11:8でHITACが勝った。次にHITACとCDCの投票を行い、10:9で辛くもHITACが勝った。その後、2機種を導入するという案もあったが却下され、結局HITAC 5020を中心とするシステムを採用することに決定した。国産機を選択したことは英断であった。この時外国機を導入していたら、その後の日本の高性能コンピュータ産業はどうなっていたであろうか。もし、IBM System/360ができていれば、あるいはCDC 6600が動いていれば結果は違っていたかもしれない。機種選定小委員会は解散し、設置実行小委員会を設けた。高速計算機委員会はこの機種決定を承認した。

1964年5月22日、文部省国立大学研究所協議会計算機小委員会に経過を報告し、了承を得た。

1964年7月、文部省、大蔵省の最終了解。

6.共同利用体制

全国から使われるので、共同利用の原則が重要になる。運営方式小委員会でまとめ、1964年11月30日に大型計算機設置準備員会で若干訂正されたものを、12月7日の日本学術会議長期研究計画調査委員会計算機小委員会の報告し了承を得た。また、11月に文部省助成課長から、東大が共同利用施設計算センターを引き受けるかどうか口頭で問い合わせがあった。

1964年11月、大型計算機設置準備委員会は広報教育小委員会を設けた。

1965年2月、東京大学評議会は、東京大学大型計算機センター規則および同運営委員会規則を承認した。大型計算機センター規則の制定理由にはこう述べられている。

「近年、学問諸分野の発展に伴い、自然科学分野のみならず、人文社会科学分野においても大型計算機を利用して能率的に学問の実を上げることができるようになった。このたび本学でもその利用体制を整備するとともに、これを全国の研究者の便に供する目的をもって全国共同利用の大型センターを置くものである。」

1965年3月、東京大学総長が6大学に関係地区の協議会の世話を依頼した。大型計算機世設置準備委員長からは次のような書面が送られている。

「今般東京大学に全国共同利用を目的とした大型計算機センターが設置されることとなりました。日本学術会議 長期計画調査委員会計算機小委員会では、各地区利用者の便宜を計ると共に、上記センターの運営を円滑にするため、各地区に地区協議会を置くことが適当であるとの結論に達した旨連絡を受けました。同小委員会よりの依頼もあり当委員会としてもこの趣旨に沿って準備を進めたいと存じますので貴地区において地区協議会の設置につき気大学のご尽力をお願いいたします」地区協議会は、法的な裏付けもなく、まだ予算もなかった。1965年に10月に開催された七大学事務局長会議や七大学経理部長会議で、事務的な詰めが行われたようである。

各大学に連絡所を置き、そこでとりまとめて大型計算機センターに送るというようなシステムも、この時に作られたものと思う。準備委員会広報1号の地区協議会区分図によると、第1地区は北海道、第2地区は東北6県、第3地区には関東一都六県と新潟、長野、静岡が含まれ、第4地区には愛知、岐阜、三重が含まれ、第5地区には京都、滋賀、福井、石川、富山、鳥取、島根が含まれ、第6地区には大阪、奈良、和歌山、兵庫、岡山、四国4県が含まれ、第7地区には九州の他、山口、広島が含まれていた。ちぐはぐな感じもするが、7地区に区分するとこうなるのであろう。なお当時沖縄はまだアメリカの統治下にあった。

利用者から計算費を取るかどうかについては、運営方式小委員会で検討していたが、1964年7月11日の委員会では、サービスを期待する以上は使用料金を取るべきで、コマーシャルベースの10%程度、私立大学、公立大学等、国費によらないものについては30%増にするという案が出された。問題となったのは、もともと大型計算機センターは光熱水料等の運転経費の予算が最初からつけられているので、本来無料にすべだという議論である。また、料金を徴取するための事務量がかかる。また、料金は歳入として大蔵省に入るため、入った料金を大型計算機の運用に充てることができるとは限らない、という問題もあった。

この料金の問題は、1965年4月のセンター発足時にも解決されておらず、6月26日の「東京大学大型計算機センター利用に関する原則」においても、「穿孔料金計算料金は依頼者および計算の種類によって区別せず、一律とする。」となっていたが、「ただし、この大型計算機が、国費によって運営されているという事情から、国費以外の利用に対しては30%以下の割増料金をとることもあり得る。」と書かれていた。これに対しては私立大学から強硬な撤回要求が寄せられた。

一方、設置した計算機の能力は想定より高かったため、光熱水料やラインプリンタ用紙等の消耗品が予算では賄えないことが明らかになった。このため、運転費の不足分を利用者の教官当り積算校費でまかなうことが検討され、国立学校の教官(当時)が利用した場合には、当該教官の所属の大学の校費を大型計算機センターに移算し、センターの経費に充てることになった。異なる大学の間で行うには、文部省の協力が必要であった。

1966年4月からの正式運転では、国立大学に所属する利用者に対しては負担金(計算時間1分100円、出力LPは1ページ4円、出力カードは1円)を課すことになった。これは本来の料金ではないので、負担金と呼ぶ。逆に、公私立大学や国立研究機関の利用者は課金されなかったため、無料で利用できた(そんな一時期があったとは知らなかった)。これはあまりに不公平ということで、国立学校関係以外には同額の料金を課し、支払われた料金は一般の歳入として処理されることとなった。科研費も同様である。歳入として入金された分は、大蔵省に入り、センターが使うことができない(翌年の予算配分で考慮するという話もあったような気がする)。後のことであるが、科研費による利用が増えると、このことが問題になった。

1982年ごろ、総務庁の行政監察において、利用料金を省令化すべきとの指摘があり、2年かけて跳ね返した。もしこれが通れば、国立学校からの負担金も国庫に入って使えないことになるところであった。

3月末、4月からの運営委員会の発足を前に、大型計算機設置準備委員会は解散した。

7.大型計算機センターの発足

|

|

1965年4月、大型計算機センターが発足した。でもまだ計算機は動いていないどころか、建屋も建設中で竣工は5月であった。東京大学大型計算機センター広報2号(1965年5月)で高橋秀俊センター長は、「HITAC 5020はオリジナルな設計による純然たる国産機であるが、その点で外国の大メーカーの機械とくらべて、ソフトウェアの面で大きいハンディキャップを背負っていることは認めざるを得ない。しかしこのことは、機種を決定した瞬間からすべての人が覚悟をした筈のことであり、…… 単なる利用者から見ればいろいろ歯がゆいことが起こると思うが、このような努力が結局日本の計算機技術のプラスであったと思う時が将来あることを期待したい。」と悲壮な覚悟を語っている。

1965年4月、第1回運営委員会が開かれた。6月から8月にかけて、プログラム指導員講習会が5回開催された。各回は月曜から木曜か金曜まで、朝から晩まで行われた。プログラムは大略以下の通り。HARPは日立が開発したFORTRAN IV準拠のプログラミング言語である。8月中旬に、森口繁一著『FORTRAN IV入門――HARP 5020に即して――』が東大出版会から発行された。写真は、筆者の所蔵する、その改訂版である『JIS FORTRAN入門-HARP 5020に即して-』の下巻である。1969年購入。

|

|

9 |

10:30 |

12:00 |

|

13:00 |

14 |

15 |

16:30 |

|

月 |

挨拶 |

HARP5020説明書について |

|

演習 |

||||

|

火 |

例題解説 |

Softwareについて |

|

演習 |

||||

|

水 |

見学 |

|

|

|||||

|

木 |

モニターについて |

|

演習 |

|||||

|

金 |

初心者教育について |

指導要領について |

|

研究懇談会 |

||||

受講者は各回10名程度とし、受講後、各地区において初心者講習会の講師となり、またその後の指導に当たる人を対象とする、とされている。つまり、指導員の指導員を育てる計画であった。(広報第2号)実際には計65名が受講した。

|

|

副システムの稼働は7月で、モニターIの下で連続ジョブの処理ができた、とパンフレットの年表に書かれている。モニターとは、初期のOSのことであり、バッチジョブを管理した。モニターIは入出力と内部処理との並行処理は出来ておらず、完全に逐次処理であった。またFORTRAN(HARP 5020)はともかく、ユーザ用のアセンブリ言語HISAPはとても公開できるものではなかった、と当時のセンター長高橋秀俊教授は書いている。

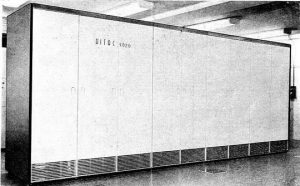

1965年9月、主計算機システムの設定が完了し、稼働に入った。モニターIに課金の機能が組み込まれ、使用実績が自動的に記録されるようになった。10月11日からは、一般利用者の試用受付を開始した。広報第3号によると「連絡所を経由した利用に限る」となっている。また10月には、入出力の同時処理を行うモニターIIが稼働した。これは磁気テープを入出力のバッファとして使用し、カードからテープ、テープからラインプリンタのコピーを演算と並行して(マルチプログラミングで)実行できるようになった。磁気ドラムでなく磁気テープであったようで、手作業も大変だったのではないか。下の機器構成にあるように、入出力専用機が用意されていて、12月からは、モニターIIIによる主機と入出力機の同時運転が始まった。10月30日には開所披露が行われた(写真は『東京大学大型機センター10年のあゆみ』より)。

東京大学大型計算機センターの1965年度予算の中には、IBM 7090の10時間分の予算が含まれており、早急に計算結果を求めることが学術上必要であり、なおそのプログラムをHITAC 5020用に書き換えて公開する予定のあるものに限り申請することができた。

1966年1月、HITAC 5020システムが正式稼働したが、3月末までは試用期間で無料であった。1966年4月5日付の文部省令第22号による国立大学設置法施行規則の一部改正により、第20条の2の第2項に「国立大学の教員その他の者に研究のために共用させる施設として別表第7の3のとおり全国共同利用施設を置く」と明記され、別表第7の3に「東京大学大型計算機センター」という欄ができ、法制化された。後の7大学大型計算機センターは1969年の文部省令第18号による。

4月からは正式運用となり、前項に述べたように負担金を取るようになった。当初は閑散としていて、「有料では使ってくれないのか」とセンター関係者をやきもきさせたが、ほどなく滞貨の山ができるほどに戻った。

旧計算センターは、「データ処理センター」に名称変更。1972年5月からは教育用計算機センター。

8. システム構成

HITAC 5020を中心とするシステムは次の通り。

|

主システム |

主機 |

HITAC 5020 |

65536W |

|

入出力機 |

HITAC 5020 |

8192W |

|

|

副システム |

|

HITAC 5020 |

32768W |

|

主システムの主機と入出力機は磁気ドラムで結ばれる。メモリは磁気コア、語長は32ビット、演算速度は固定小数加算8μs、同乗算 42μs、浮動小数乗算36~38μsである。プログラミング言語はFORTRAN IV相当のHARPである。要するにFORTRAN専用コンピュータであった。数値計算用としては名機であった。負担金は、計算時間1分当たり(端数は切り上げ)200円、ラインプリンタ1枚4円、出力カード1枚1円であった。

前節で書いたように、副システムは一足早く、1965年6月に設置された。また、1966年11月には主機をHITAC 5020Eにアップグレードした。演算速度は6~7倍の高速化を達成した。記憶は不確かであるが、負担金は1分600円に変更されたと思う。切り替えた直後は滞貨が一掃され即日処理となったが、1月も経たないうちに元の通りになった。絶対的な必要計算量などというものはなく、利用者は利用可能な計算機の能力が増せば、それだけ大規模な計算をして精度を確保するということであろう。

次回は、東大以外の6大学の大型計算機センターの始まりについて語る。

|

|

|

3件のコメントがあります

開所披露式の写真の左端の方は中澤喜三郎先生ですね。出来れば他の方々のお名前が分かれば記事にして頂ければ幸いです。

富士通、沖、日電の機種名について「FONTEC」とありますが、FONTACかと思います( http://museum.ipsj.or.jp/computer/main/0005.html )

小柳先生,西さん,

貴重な情報をありがとうございます。本文中「FONTEC」とありますが,これはFONT*A*Cの間違いではないでしょうか,Tripple Allied Computerでしたので。

なお,F社内ではHITAC5020とFACOM230-50(FONTAC)とが熾烈な争いをした結果,HITACに決まってしまったという風に伝わっていました。