新HPCの歩み(第3回)-前史(c)-

|

紙でできた穿孔カードにより、分類や計数や多少の計算を行う統計機械が、19世紀末からアメリカやヨーロッパで使われ始めた。 |

パンチカードマシン

1) IBM社の源流

|

|

IBM社の源流の一つは、アメリカの国勢調査で活躍したHerman Hollerith (1860-1929)のTabulating Machine社である。アメリカ合衆国は10年毎に国勢調査を行っていたが、1880年の国勢調査の集計に9年もかかった。そこで、1888年、国勢調査局は統計作業を効率化するための発明コンテストを行い、パンチしたカードの穴を電気的に検知して集計するHollerithのアイデアを採用した。1890年の国勢調査の集計は2年で完了した。東京統計協会(1879年創立)の「統計集誌」には、1892年にHollerithの機械の紹介が、1899年にはHollerithの機械の重要性を指摘した記事が掲載されている。

1896年、HollerithはTabulating Machine社(TMC)を創業した。1906年のType I Tabulatorは、配線板により異なる集計作業ができるようになった。1911年に、この会社を含む4社が合併してComputing Tabulating Recording社を結成し、Thomas J. Watson(1世)を社長に迎え、1924年にIBM社(International Business Machines Corporation)に社名を変更した。

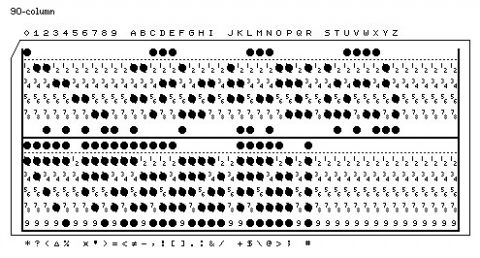

IBMのパンチカードマシンは次第に演算機能を持つようになる。1928年のIBM 301は初めて80欄の角孔パンチカードを採用し(それまでは45欄で丸穴、上の写真は『日本IBM 50年史』から。下の写真は、筆者が使っていた80欄カード)、1931年に発表されたIBM 601 Calculating Punchは、リレーにより十進8桁の掛け算ができた。1934年に発表されたIBM 405は、Alphabetical Accounting Machineと呼ばれ、英字を扱うことができ、(補数の加算ではなく)直接の減算ができた。このマシンは、戦後までIBMのフラッグシップであった。いつからか(おそらく80欄にしたとき)、カードのサイズを、当時のドル紙幣のサイズ(188.5 mm×79.4 mm、1929年以降は少し小さくなった)とほぼ同じとした。紙幣運搬用の箱を利用するためであった。

1946年に発表されたIBM 602 Calculating Punchは初めて割り算を含む四則演算ができた。プログラムはコントロールパネルの配線で行った。1946年9月27日に発表されたIBM 603は初めて真空管を用いて掛け算、足し算を行った。クロックは35 kHzであった。真空管がかさばるので、20台しか売れなかった。続いて1948年に、より高機能のIBM 604が発表された。Electronic Calculating Punchと呼ばれ、演算部は1250本の真空管を使い、クロックは50 kHzで、BCD表現で固定小数の四則演算ができた。10年間で5600台を売るベストセラーとなった。

その他、多くの機種が生産された。

2) UNIVACの源流

Tabulating Machine社はアメリカ合衆国統計局を顧客としていたが、局長が交替するとHollerithとの関係がうまくいかず、取引を打ち切られた。統計局はJames Powersという技師を1907年に雇い、印刷機能をつけるなどTabulating Machineの改良を命じた。Hollerithの特許は20年を経て初期のものは消滅していた。1910年の国勢調査にはPowersの機械を採用した。Powersは1911年、Powers Accounting Machine社をNewarkに設立した。1911年、Powers Tabulatorを開発した。

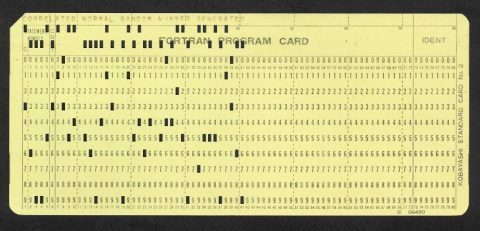

1927年、Remington Typewriter Company(1884年創立、1902年改称)とRand Kardex Corporationは合併してRemington Rand社を形成し、1927年1月25日、Powers Accounting Machine Companyも買収した。1931年には、これまでの45欄カードを、IBMの80欄カードより多くのデータを格納でき、英字も記録できるRemington Randの90欄カードに拡大した(図はquadiblocより)。

ENIACの開発者であるEckertとMauchlyは、1946年6月、Electronic Control Co.を設立し、水銀遅延線を主記憶とするUNIVACの開発を始めた。同社は後にEckert-Mauchly Co.に社名変更した。EckertとMauchlyは開発資金難のため自分の会社の売却をIBMに申し入れたが、PCSの電子化に精力を注いでいたWatson一世はこれを断ったといわれている。

1950年、競争相手のRemington Rand社が、資金難に陥っていたEckert Mauchly Computer社を買収し、1951年、統計局にUNIVAC Iの一号機を納入した。1955年にはSperry社(1933年4月13日設立)と合併し、Sperry Rand社となった。UNIVAC部門はSperry UNIVAC部門と改称した。後にSperry社と変更。1986年にはBurroughs社に吸収合併してUnisys社となった。

3) Bull社の源流

ノルウェー人で保険会社に勤務していた技術者Fredrik Rosing BullがHollerithのマシンを研究し、独自にTabulatorを設計製作し、10台強のマシンを製作した。

フランスのコンピュータ企業であるGroupe Bullは、1931年、Fredrik Rosing Bullの持つパンチカード関連技術を資本化するためにH.W. Egli – Bullとして設立された。1933年に再編成され、Compagnie des Machines Bullとなった。

次回は、日本におけるパンチカードマシンの利用の始まりについて述べる。

|

|

|