新HPCの歩み(第32回)-1964年(a)-

|

1964年は、IBM社がSystem/360を発表し、CDC社がCDC 6600を登場させた。東京大学大型計算機センターはそれより一足先に国産のHITAC 5020を中心とするシステムの導入を決定する。この順序が逆だったら、日本のコンピュータ界はどうなっていたであろうか?空恐ろしい。 |

社会の動き

1964年(昭和39年)の社会の動きとしては、1/1日本麦酒がサッポロビールに社名変更、1/3連続殺人犯西口彰を逮捕、1/21義宮と津軽華子の婚約が内定、1/22『オバケのQ太郎』連載開始、1/27フランスが中国と国交樹立、1/29インスブルック冬季五輪開幕(2/9まで)、1/30南ベトナムでグエン・カーン将軍主導の無血軍事クーデター、2/7ビートルズが初訪米、2/11ギリシャとトルコがキプロスで戦闘開始、2/23国鉄が予約システムマルス101の利用開始、3/18早川電機工業、CS-10Aを発売(今の電卓の走り)、3/21ライシャワー米大使が日本人少年に刺され負傷、3/27アラスカで大地震(M9.2)、4/1日本がIMF 8条国に移行し、赤字を理由に為替制限ができなくなった、4/1日本人の海外観光渡航自由化、4/5町田米軍機墜落事故、4/6「ひょっこりひょうたん島」放送開始、4/8ミロのビーナス特別公開展が東京で始まる、4/28日本がOECDに加盟、5/27富士スバルライン開通、5/28パレスチナ解放機構(PLO)設立、6/16新潟大地震(M7.5)、6/19太平洋横断海底ケーブル完成、7/2アメリカ議会、公民権法を制定、7/25東海道新幹線全線公開試運転(東京・新大阪間5時間)、8/1オリンピックに合わせて首都高速が開通、8/2トンキン湾事件(ベトナム戦争の発端)、8/29日比谷線全線開通(丸ノ内線西銀座駅が銀座駅に統合)、9/8大和に米軍機墜落事故、9/17東京モノレールが開通、9/23王貞治シーズン55号本塁打達成、9/30義宮と津軽華子が結婚、10/1東海道新幹線開業(4時間)、10/3日本武道館開館、10/10東京オリンピック開幕(10/24まで)、10/15フルシチョフ首相解任、10/16中国核実験、10/16キング牧師ノーベル平和賞受賞発表(12/10授与)、10/24(東京オリンピック閉会の日)ザンビア独立、11/9佐藤栄作が首相就任、11/17公明党結党など。

話題語・流行語としては「ウルトラC」「東京砂漠」「アイビールック」「かぎっ子」「黒字倒産」「カラ出張」「みゆき族」「おめぇ、ヘソねえじゃねぇか」「シェー」など。

1964年は東京オリンピックの年である。競技会場には行かなかったが、聖火台の聖火が赤々と燃えているのが外からもよく見えた。

ノーベル物理学賞は、量子エレクトロニクスとメーザー・レーザーの研究に対し、Charles Hard Townes、Nikolay Gennadiyevich Basov、Aleksandr Mikhailovich Prokhorovの3名に授与された。化学賞は、X線回折法による生体物質の分子構造の決定に対し、Dorothy Crowfoot Hodgkinに授与された。生理学・医学賞は、コレステロールおよび脂肪酸代謝の機構と調節に関する発見に対しKonrad Emil Blochと、Feodor Felix Konrad Lynenに授与された。

日本政府関係の動き

1) 日本学術振興会(UNICON)

1964年、大学の研究者が海外製の大型電子計算機を共同利用するためUNICON (University Contribution、「ユニコン」)という制度ができた。その発端は意外なところにあった。

日本IBM社は1960年ごろから、IBM 7090を本社のデータ・センターに設置する計画を進めてきた。通産省からこの輸入の許可を得る必要があったが、良い感触は得られなかった。そこで、日本IBMの水品浩社長からある枠の計算時間を学術用に無償提供することを申し出て、通商産業省工業局の斡旋でこれが実現したものである。誰かがお膳立てしたと思われるが不明である。山内二郎氏と森口繁一氏を中心として、1963年2月から準備が進められ、財団法人日本学術振興会の中に計算機学術利用第135委員会(委員長山内二郎)を設けた。1963年3月から1年間の試用期間を経て、1964年4月に正式に発足した。

この委員会には、その後に大型計算機センターを置く大学からは、有力な方々に入っていただき、公平な利用を心掛けた。IBMは無償で提供するが、ユーザからは使用料(1000円/分)を取り、委員会の運営費用とした。IBMからは両マシンを、年間100時間、状況によっては200時間を提供することになった。同じ条件でUNIVACとNCRも参加した(UNIVACの使用料金は100円/分)。

|

日本IBM社 |

IBM 7090/1401 |

|

日本レミントン・ユニバック社 |

UNIVAC III |

|

日本NCR社 |

NCR 315 |

『情報処理』1983年3月号に「日本のソフトウェアの草創期」という座談会があるが、これによると、最初IBM社がイニシアチブを取り、IBM 7090を輸入するときの輸入規制をカバーするため大学に無料で開放することにした。当時、通産省としては外国のコンピュータをあまり輸入したくないという意向だったが、無料開放という条件を付けて、日本の大学のためになるとして、輸入が許可された。日本学術振興会理事会でも、最初は日本の国産機の発達に有害であるとして反対意見が強かったそうであるが、森口氏の説得で実現した。森口氏は、長い目で見て、強力な競争相手が日本に入ってきたことは、その後の国産機の進展によい刺激となった、と評価している。

東大理学部1号館の地下にUNICONの分室を置き、各大学からカードデックの形で郵送されてきたものをトランクに詰めてIBMまで運んだ。筆者は、1964年に物理学科に進学してその理学部1号館に出入りしていたが、気がつかなかった。このシステムが、その後、東大を始め7つの大型計算機センターの共同利用のお手本となった。カードデックを送れば、何もしないで答が返ってくるので、国産機もそういう風に動くことが前提となった。座談会当時(1982年頃)もUNICONは続いていたそうであるが、筆者の記憶にはない。

ちなみに、情報処理学会の「日本のコンピュータパイオニア 森口繁一」のページに、「IBM7090の共同利用組織UNICON(University Contribution)の運営」に携わったとの記述がある。

2) 理化学研究所(OKITAC 5020H)

前に述べたように、理化学研究所板橋分所の湯川秀樹主任研究員(1961-67)は、電子計算機を活用した新しい研究に強い関心を示し、導入予算の獲得に尽力した。1964年、当時として国産機の中で最速・最大の記憶容量を誇る複合システムとしての電子計算機(OKITAC 5090H)を、理研で初めて導入した。宮崎友喜雄を初代室長として電子計算機室を設置した。宇宙線観測データ解析をはじめ、多くの研究に利用された(『理化学研究所百年史』第I編第1部第5章 第II編第1部第11章)。

日本の大学センター等

1) 東京大学(機種決定)

以下の記述は、『東京大学大型計算機センター10年のあゆみ』所収の、有馬朗人教授の記事他による。

a) 設置準備委員会

東京大学では、予算内示を受けて、1964年1月24日に小谷正雄教授を委員長とする大型計算機設置準備委員会を設け、その下に機種選定、建物、および運営方式の3小委員会を設けた。また、共同利用の趣旨に従い、これらの委員会に、学術会議の推薦する学外委員4名を加えた。設置準備委員会委員は以下の通り。後に初代センター長となる高橋秀俊教授は、1963年秋から米国Berkeleyに滞在しており、委員には入っていない。でも、電話や手紙で意見を聞かれたり、Palo AltoのCDCの工場を見学に行ったり、委員以上の働きをしたそうである。CDCに関する高橋教授からの第1信では「CDCは面白い機械だが、ソフトを含めるとIBMであろう。」ということだったが、第2信では、「CDCに行って調べたところ、安心してもよいという考えに変わった。」とのことである。

|

学内委員 |

備考 |

|

|

小谷正雄(委員長) |

理学部 |

|

|

後藤英一 |

理学部 |

機種選定小委員 建物小委員長 |

|

森口繁一 |

工学部 |

機種選定小委員 建物小委員 運営方式小委員長 |

|

元岡達 |

工学部 |

機種選定小委員 建物小委員 |

|

清水留三郎 |

工学部 |

機種選定小委員 建物小委員 |

|

緒方博之 |

農学部 |

建物小委員 |

|

飯高洋一 |

薬学部 |

機種選定小委員 |

|

穂坂衛 |

宇宙航空研究所(当時は附置研) |

機種選定小委員 |

|

佐藤泰夫 |

地震研究所 |

機種選定小委員長 建物小委員 |

|

氏家正治郎 |

社会科学研究所 |

|

|

渡辺勝 |

生産技術研究所 |

機種選定小委員 |

|

井上謙蔵 |

物性研究所 |

機種選定小委員 |

|

小野周 |

教養学部 |

機種選定小委員 |

|

竹内端夫 |

東京天文台(当時は附置研) |

機種選定小委員 |

|

有馬朗人 |

理学部 |

機種選定小委員 |

|

鶴田酒造雄 |

事務局長 |

|

|

丁子尚 |

庶務部長 |

|

|

篠原公平 |

経理部長 |

|

|

柘植芳雄/山崎三郎 |

施設部長 |

建物小委員 |

|

井口貞寛 |

調達課長 |

機種選定小委員 建物小委員 |

|

オブザーバ:斎藤五郎、前川英夫(事務局) |

|

|

|

学外委員 |

|

|

|

後藤以紀 |

東京工業大学 |

機種選定小委員 |

|

高木修二 |

大阪大学 |

機種選定小委員 |

|

北川敏男 |

九州大学 |

機種選定小委員 |

|

和田弘 |

電気試験所 |

機種選定小委員 |

前述のように、東大では、前年1963年3月下旬に、国産大型機開発状況を調査するために、日立、富士通、日本電気、およびFONTAC(Fujitsu Oki Nippondenki Triple Allied Computer、富士通、日本電気、沖電気の三社連合)を招いて聴取していた。1964年の機種選定では、興味を示した会社と機種は以下の通り。

|

IBM |

IBM 7094II |

|

CDC |

CDC 3600 |

|

UNIVAC |

UNIVAC 1107 |

|

Burroughs |

B 5000×2 |

|

日立 |

HITAC 5020E |

|

三社連合 |

FONTAC |

|

日本電気 |

NEAC-3800 |

|

東芝 |

TOSBA- 3400 |

|

沖電気 |

OKITAC 5090HE |

国産5機種ではHITAC 5020EとFONTAC(後のFACOM 230-50)が有力であった。

b) 機種に関する検討

すでに述べたように、初期の段階では、IBM愛好者の結束が固く、出来立てホヤホヤの国産機より、世界中で使われているIBM機を導入せよという強いユーザの声があったとのことである。しかし、IBM 7094IIはその当時でも旧式(7090は1959/12初出荷、7094IIは1964/4)であり、記憶容量も32K(単位は語)が限界であり、また衛星機で入出力をやらせるのも難しそうであった。CDC 3600は記憶容量も64K以上に増やすことができ、3400を衛星機として付けることができる。有馬教授はCDC 3600を推していた。しかし、日本に1台もなく、代理店である伊藤忠のサポートも心配であった。有馬教授はこのあたりの詳細を具体的に記録している。

有馬教授は、50×50の行列の対角化をテスト問題とした。一つの問題はいずれも国内に実機がなく、ベンチマークができなかったことである。有馬教授はこの問題を引っ提げて日立中央研究所の村田健郎を訪問したときのようすをこう記している(p. 69)。

村田氏は、「できてない機械だから駄目だなどと簡単に言わずに、問題を持ってきてほしかったのだ」と大いに喜んだ。ところがそれからがたいへんだったらしい。コンパイラーがなかったのである。コンパイルにどのくらいの時間が掛かるかという質問に、「人間コンパイラーを用いてコンパイルした。シミュレーションを行って判断すると何秒かかるはずだ」という返事であった。いったん機械語にしてしまえば–初めから機械語であったのだが–50×50の行列でも5020で解けるというので、3、4日後村田氏が出力印刷結果をごっそり私の研究室に持ってきてくださった。そして、「何秒でできたが、5020Eなら5020の10倍程度だから、IBMの2倍、CDCと同程度かそれより速い。」という(後に出来上がった所での速度は5020の4~5倍であった)。この計算をともかくやり果せたのを見て私は、日立の技術を素人ながらに信頼し始めた。否、もっとありていに言えば、日立の金物の村田氏と、紙物の島田氏を信頼し始めたのである。

機種選定小委員会は、審議の結果、記憶容量、演算速度、完成品かどうかなどを考慮に入れて、以下の3システムを最終候補に残した。

|

a) HITAC 5020を中心とするシステム |

|

b) IBM 7094 IIを中心とするシステム |

|

c) CDC 3600を中心とするシステム |

|

|

|

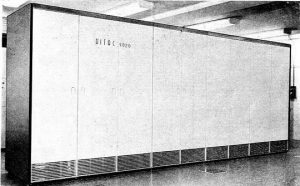

HITAC 5020 出典:情報処理技術遺産 |

|

c) 機種決定

1964年4月、文部省大学学術局長は東京大学総長に、予算が確定したこと、また共同利用について配慮を願う旨申し入れ、東京大学総長は異存のない旨また共同利用に支障のないよう予算配慮を願う旨回答した。

1964年4月、機種選定小委員会は結論なしに各委員の意見を列記した答申を出し、設置準備委員会(小谷正雄委員長)に決定をゆだねた。5月11日、大型計算機設置準備委員会が開催された。投票はまずIBMかHITACかで、11:8でHITACが勝った。小谷委員長は投票しなかった。和田委員が「これでHITACに決まった」と言ったが、有馬委員は「CDCがある」と言った。和田委員は「いやCDCは人気がない。でも有馬君がやりたいなら投票しよう」ということで、小谷委員長が投票を命じた。HITACとCDCの投票を行い、10:9で辛くもHITACが勝った。中澤喜三郎のインタビューによると、「外国機導入に対して猛反対したのが元岡達、後藤英一、穂坂衛などの委員で、大論争になったが、最後は投票を行い、1票差で日立に決まった(上記の2回目の投票のことであろう)。」と語っている。その後、2機種を導入するという案もあったが却下され、結局HITAC 5020(写真)を中心とするシステムを採用することに決定した。

d) HITAC 5020システム

国産機を選択したことは英断であった。この時外国機を導入していたら、その後の日本の高性能コンピュータ産業はどうなっていたであろうか。「京」や「富岳」はなかったかもしれない。もし、IBM System/360がもっと前に発表されていれば(発表は1964年4月7日、出荷は5月)、あるいはCDC 6600が動いていれば(出荷は1964年9月LLNLへ)結果は違っていたかもしれない。機種選定小委員会は解散し、設置実行小委員会を設けた。小委員会委員は国産機を主張した面々が中心であった。しかし、けして国産機に甘かったわけではない。HITACを押した穂坂、元岡、後藤、渡辺などの委員はハードウェアに精通しており、国産機を約束通りのものへもっていこうと真剣そのもので、日立に難しい条件を突きつけたとのことである。高速計算機委員会はこの機種決定を承認した。 1964年5月22日、文部省国立大学研究所協議会計算機小委員会に経過を報告し、了承を得た。 1964年7月、文部省、大蔵省の最終了解。

HITAC 5020を中心とするシステムは次の通り。

|

主システム |

主機 |

HITAC 5020 |

65536W |

|

入出力機 |

HITAC 5020 |

8192W |

|

|

副システム |

|

HITAC 5020 |

32768W |

主システムの主機と入出力機は磁気ドラムで結ばれる。語長は32ビット、演算速度は固定小数加算8μs、同乗算 42μs、浮動小数乗算36~38μsである。プログラミング言語はFORTRAN IV相当のHARPである。要するにFORTRAN専用コンピュータであった。

建屋は、1965年3月に完成し、副システムは一足早く1965年6月に設置される。また、1966年11月には主機をHITAC 5020Eにアップグレードする。

e) 共同利用

全国から使われるので、共同利用の原則が重要になる。運営方式小委員会でまとめ、1964年11月30日に大型計算機設置準備員会で若干訂正されたものを、12月7日の日本学術会議長期研究計画調査委員会計算機小委員会の報告し了承を得た。

1964年11月、大型計算機設置準備委員会は広報教育小委員会を設けた。

全国を7つの地域に区分して地区協議会を置くことが決まるのは、翌1965年である。

f) ライブラリ整備・開発

数学ライブラリや応用プログラムの重要性はPC-2やOKITACの時代から認識されていた。HITAC 5020では、大型計算機センター研究開発部の山本敦子助手らの努力により、登録されたプログラムをカードデックの形で希望者の使用に供することになった(センター広報第3号1965/9、p.55)。1966年度末には157ものプログラムが登録されていた。ほどなくディスクに置いて利用に供するようになった。1967年3月、プログラム・ライブラリの整備が大型計算センターの業務の一つとして正式に取り上げられ、プログラム・ライブラリ小委員会をおいて、プログラムの開発、収集、管理、利用業務に関する審議を行い、実務は研究開発部が担当することになった。筆者も1980年前後から長期にわたって小委員会委員や委員長を務めたが、残念ながら手元にはほとんど記録が残っていない。ライブラリ整備に関わった初期の関係者は以下の通り。すでに故人となられた方が多い。

|

研究開発部 |

|

|

石田晴久(助教授) |

国井利泰(助手、助教授) |

|

山本敦子(助手) |

広瀬和子(助手) |

|

名取亮(助手) |

田子千枝子(教務職員) |

|

唐木幸比古(助手) |

坂倉守(助手) |

|

事務部 前川英夫(掛長) |

|

|

プログラム・ライブラリ小委員会 |

|

|

委員長 桜井敏雄(理研主任研究員 米田信夫(学習院大学教授) 小野周(東大教養学部教授) 他多数 |

|

プログラム開発を募集し、小委員会の審議により採択されれば、計算時間を用意して、プログラム作成の作業を研究者に委嘱する。プログラムが完成すれば、ライブラリに登録し、一般に使えるよう整理する作業を行う。筆者も、非線形最小二乗法プログラムなどで多少の貢献をした。いくつかの分野(結晶解析、原子力、原子核、原子分子、天文など)では、系統的に応用プログラムの開発が行われた。

他の人に使えるようなプログラムを開発することは、プログラムの機能としても、マニュアル書きにしても、自分のためだけのプログラムとは格段の作業が必要である。計算時間が貴重であった時代は、優先的な計算時間を提供する(プログラムのテストとして自分の研究の計算を行うこともあった)ことにより、作成者にこの作業をお願いすることができた。しばらくはこのビジネスモデルが機能したが、ダウンサイジングでWSやPCが普及すると、ライブラリの開発委嘱はむつかしくなった。同時に、開発するプログラムの複雑性が増大し、個人の努力では対応できなくなった面もある。

現在筆者はRIST(高度情報科学技術研究機構)において、HPCI資源のためのアプリケーションプログラムの開発整備に関係しているが、昔日の感がある。

大学センターの続きは次回。電子計算機技術研究組合(FONTAC)は、システムを開発した。富士通信機製造はその一部を改良してFACOM 230-50として商用化した。1964年9月、日立はトランジスタ方式、磁気コアメモリ使用のHITAC 5020を完成した。他方、松下通信工業は大型コンピュータ事業からの撤退を決断する。

(アイキャッチ画像:HITAC 5020 出典:情報処理技術遺産)

|

|

|

1件のコメントがあります

正誤表:

東芝 TOSBA- 3400 –> TOSBAC-3400

URL: https://museum.ipsj.or.jp/computer/main/0004.html