新HPCの歩み(第41回)-1968年(b)-

|

Intel CorporationがFairchild Semiconductor出身者により、シリコンバレーの一角のMountain Viewにおいて設立された。翌年には初の製品bipolar SRAM 3101チップ(64 bits)を出荷した。GbでもMbでもKbでさえないところがかわいらしい。 |

アメリカ政府の動き

1) ARPANET

アメリカ国防総省のARPAは、1968年中ごろ、全米にまたがる「多機種のコンピュータ」をつなぐネットワーク計画を作成し、契約者となる可能性のある140の組織などから提案を募集した。多くのコンピュータ企業はARPAの計画案を絵空事だとみなして考慮せず、送り返されてきたネットワーク構築の見積もりは12社だけだった。ARPAはそこから4社を契約候補に選んだ。同年末には2社に絞り込み、最終的に1969年4月7日、BBN Technologiesとネットワーク構築の請負契約を結ぶ。最初のメッセージは1969年10月29日に送られ、これが現在のインターネットの原点となる。TCP/IPが使われるのは1983年。

2) NASA (NASTRAN)

NASA (National Aeronautics and Space Administration)は、1964年ごろから構造解析のためのよい汎用ソフトウェアがないことに気づいていたが、CSC社(Computer Sciences Corporation)に、汎用の構造解析のソフトウェアGPSA (General Purpose Structural Analysis)の開発を発注した。その結果開発されたプログラムがNASTRAN (NAsa STRucture ANalysis)であった。これは1968年NASAに納入された。1960年代後半に、MSC社(MacNeal-Schwendler Corporation)が商用版のNASTRANを開発し、1971年に市場に提供した。これはまとまった構造解析プログラムとしては、初めての商用ソフトだったので、広く受け入れられ、スタンダードの地位を占めた。日本には1973年に初めて導入され、1982年にはMSCソフトウェアの日本法人が設立される。

ヨーロッパ政府の動き

1) 西ドイツ(GMD)

西ドイツ政府は、1967年、第1次情報処理振興計画を実施したが、1968年にこの計画の実施期間として、研究技術省傘下に、特殊法人GMD (Gesellschaft fűr Mathematik und Datenverarbeitung, Society for Mathematics and Information technology)を設立した。GMDはその後HPC推進の重要な柱となった。2000年にGMDのIT研究センターや研究所はFraunhofer Societyに統合された。

ソヴィエト連邦の動き

1) ソヴィエト連邦(M-220)

|

|

|

M-220コンピュータ 出典:Russian Virtual Computer Museum |

|

|

|

|

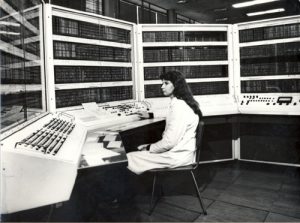

BESM-6 出典:Moscow State University |

|

ソヴィエト連邦では、1968年、M-220コンピュータがScientific Research Institute of Electronic Machines (NIIEM)(電子機械科学研究所)において設計を完了し、ソ連邦の無線産業省傘下のthe Moscow Plant of Calculating and Analyzing Machines (SAM)(計算分析機械モスクワ工場)と the Kazan Plant of Computing Machines(計算機カザン工場)で製造が開始された。改良版を含め約200台が製造された。(写真はRussian Computer MuseumのM-220のページから)

2) ソヴィエト連邦(BESM-6)

BESMシリーズの最終版BESM-6は、1965年に精密機械およびコンピュータ技術研究所でSergei Alekseyevich Lebedevを中心に設計を終了し、1968年から製造を開始した。1987年まで355台が販売された。トランジスタ式で、1語は48ビット、主記憶は最大32768語、データキャッシュは16語。写真は、1968年に国立モスクワ大学に設置されたBEM-6(13号機)である。

3) 白ロシア・ソビエト社会主義共和国

ソヴィエト連邦に属していた白ロシア・ソビエト社会主義共和国(現在のベラルーシ)では、MINSKと名付けられたコンピュータのシリーズが開発されていた。1960年の真空管式のMINSK-1、1962年のトランジスタ式のMINSK-2に続いて、1968年MINSK-32が開発された。1語は37ビットである。COBOL、FORTRAN、ALGAMS(ALGOL系の言語)をサポートした。上記のソヴィエト連邦の他のコンピュータとの関係は不明である。

世界の学界の動き

1) データフローモデル

Stanford大学のD. A. Adamsは、1968年12月のTechnical Report CS 117, “A Computational Model with Data Flow Sequencing”において、データフローアーキテクチャの概念を提唱した。

2) REDUCE

オーストラリア出身の物理学者Anthony C. Hearnは、Stanford大学で助手をしていた1963年ごろから数式処理システムREDUCEを開発していたが、assistant professor(講師?)兼Sloan Foundation Fellowとなっていた1968年に公開した。REDUCEはPortable Standard Lispと呼ばれるLIPSの方言により書かれている。汎用ではあるが、高エネルギー物理学に必要なγ行列の計算などに特化していた。VeltmanのSchoonschipとともに、数式処理システムとしては非常に古い。Hearnは1969年にUtah大学物理学教室の准教授となった。日本では後藤英一の指導のもと金田康正がHLISP上に移植し、筆者も愛用した。

国際会議

1) ISSCC 1968

第15回目となるISSCC 1968 (1968 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1968年2月14日~16日にペンシルバニア州Philadelphiaで開催された。主催はIEEE Solid-State Circuits Council、IEEE Philadelphia Sections、University of Pennsylvaniaである。IEEE Solid-State Circuits Councilは初出であるが、どれかの委員会の改称かもしれない。組織委員長はJohn S. Mayo (Bell Labs)、プログラム委員長はRichard L. Petritz (Texas Instruments)である。電子版の 会議録はIEEE Xploreに置かれている。

2) IFIP Congress 1968

第4回目となるIFIP Congress 1968は、1968年8月5日~10日に英国のEdinburghで開催された。会議録は、Information Processing 68, Proceedings of IFIP Congress 1968のタイトルで、2巻で発行されている。1巻は数値解析、2巻はハードウェアとアプリケーション。総計1600ページ。

アメリカの企業の動き

1) IBM社(S/360 model 85、ACS)

1968年1月、IBM社はIBM System/360 model 85を開発した。これはSystem/360ではじめてキャッシュメモリを採用したマシンとして知られる。また拡張精度(128ビット)浮動小数も実装した。

東海岸のACS(Advanced Computing Systems)では新システムのアーキテクチャについての議論が進められていたが、1968年3月18日、AmdahlとJohn Earleは、二人の名前からAEC/360として知られる提案書を提出した。、ACS-1との比較が行われ、Amdahlの提案が採択された。この提案はACS/360と呼ばれた。AmdahlはPaleyに代わって所長となった。ところが東海岸の技術者からはACS/360の評判は悪く、対立が深まっていった。PaleyはIBMを退社し、並列処理の分類で知られるStanford大学のMichael Flynnとともにコンサルティング会社Palyn Associates社を創立した(Palyn = Paley + Flynn)。ちなみに、Palyn社は1982年6月のIBM産業スパイ事件の主役の一つとして登場する。

また、アポロ計画のために1966年から開発していたデータベース管理システムIMS (Infomration Management System)は、1968年に稼働した。

|

|

|

CDC 8600 出典:Clemson大学 |

|

2) CDC社(IBM訴訟、7600, 8600)

1968年12月、CDC社はIBM社がS/360 model 91を不当に早期(1964年)に発表し、6600の販売に打撃を与えたとしてSherman独占禁止法違反で提訴した。続いて1969年1月17日、IBM社は司法省からも独占禁止法違反で提訴され、この訴訟は1982年まで続く。

CDC社は、1968年12月、クロックは27nsのCDC 7600を発表した。

CDC 7600の設計をほぼ終えたSeymour Crayは、1968年からCDC 8600の開発を始めた。Ando氏の記事によると、これは、4台のCDC 7600を小型のキャビネットに収容し、クロックを8 nsに上げることにより、約10倍の高性能を目指した。しかし、非常に高密度な実装が要求され、冷却も困難であった。Crayはこの設計をゼロからやり直すことを提案したが、CDC社は財政的に苦しく、8600の開発は凍結して、並行して開発していたベクトル計算機STAR-100の開発を優先することになり、Seymour Crayは1972年にCDC社を去ることになる。筆者はSC 92の歴史展示において、Chippewa FallsのCrayの博物館から貸与されたCDC 8600の模型が展示されているのを見たが、円形で後のCray-1とよく似ていた。写真はClemson大学のページから。

3) NCR社

米国NCR社は、1968年3月、集積回路で全論理回路を構成した初のコンピュータCentury 100を発売した。1970年9月には後継のCentury 200を発表した。

4) DEC社(TSS/8)

DEC社(Digital Equipment Corporation)は、1963年に発表した12ビットのミニコンPDP-8のために、Carnegie Mellon大学の協力を得て、TSS/8(Timeshared-8)OSを1967年に開発し、1968年9月に発表した。

企業等の創立

1) 富士通研究所

1962年以来、富士通社内に研究部門として富士通研究所が置かれていたが、1968年11月1日、分離独立して株式会社富士通研究所が設立された。2021年4月、富士通株式会社に再統合された。

2) Data General社

4月、PDP-8の主任設計者であったEdson de Castro、Henry Burkhardt IIIらはDigital Equipment社を退職し、Data General社をデラウェア州で設立した。翌年Novaを発表、1974年には16ビットのEclipseを、1980年には32ビットのEclipse MV/8000を発表した。筆者が1980年代在職していた筑波大学の数値解析研究室では(最終的に)3台のEclipseが稼動していた。OSはAOSと呼ばれ、multicsの影響を受けていたと思われる。3台はイーサーネットで接続されていたが、TCP/IPではなくXodiacというX.25に基づく独自のプロトコルを用いていた。3台でファイルの共有を実現していたが、どのマシンから見ても、自分のルート・ディレクトリの下に他の2台のルートがマウントされた形に見えているという不思議な構造をしていた。初期の日本語システムもあり、ずいぶん愛用した。

3) Intel社

また、7月18日には、Intel Corporationがシリコンバレーの一角のMountain Viewにおいて設立された。設立したのは、Fairchild Semiconductor社を退職した、Robert Noyce、Gordon Moore、Andrew Groveらである。Intelという名称は”Integrated Electronics”に由来する。その後の発展はご存じの通り。1969/4には初の製品SRAM 3101チップ(64ビット)を発表する。Fairchild出身者はいろんな会社の創立に加わっているのでそれらの会社はFairchildrenと呼ばれることがある。

4) ICL社

ICL (International Computers Limited)社は、1968年7月、イギリスのPutneyにおいて、ICT (International Computers and Tabulators)社とEnglish Electric Computersの合併によって成立した。これによりイギリスのコンピュータ事業は一本化された。English Electric Computers社は、EELM (English Electric Leo Marconi)社とElliot Automationとの合併によって成立した会社である。RCAのライセンスを継承し、1969年、1900を改良した1900Aを出荷する。1974年10月、メインフレームとしてICL 2900シリーズを発表する。1979年にはSIMDマシンICL DAPを製造している。イギリスの企業庁(National enterprise Board)はICLの25%の株式を所有していたが、1980年、サッチャー政権はこれを市場で売却し、国策企業ではなくなった。とはいえ、1981年6月、イギリス政府は日本政府に対し、ICLの救済協力を要請している。2002年、富士通に吸収される。

5) Nixdorf Computer社

1952年にHeinz Nixdorfが西ドイツで創立したLabor für Impulstechnikは、1968年10月、KőlnのWanderer-Werkeと合併してNixdorf Computer AG (Aktiengesellschaft)となった。小型機を中心にヨーロッパ第4位のコンピュータ企業に発展したが、1990年Siemensに買収される。

企業の終焉

1) 神戸工業

神戸工業(1949年創業)は、1968年8月、富士通と合併し、富士通テンとなった。自動車用通信機器部門を担当する。2017年からデンソーテン。

IBM社は1969年6月23日、ソフトウェアのアンバンドリングを発表する。またCODASYLはネットワーク型データモデルの言語仕様を発表する。

|

|

|

1件のコメントがあります

Intel’s First Product – the 3101

Less than a year after starting,

Intel introduced its first product:

the 3101 static random-access memory (SRAM).

https://www.intel.com/content/www/us/en/history/virtual-vault/articles/intels-first-product-3101.html

1101からは知っていましたが、それよりも1つ前があったんですね。