新HPCの歩み(第53回)-1975年(a)-

|

電電公社の主導で、半導体メモリを用いたDIPS-11が3社で開発された。ハードウェアによるキャッシュコヒーレンシを実現した。筆者らは最小二乗法のプログラムSALSの開発を東京大学大型計算機センターのライブラリ開発の一つとして開始した。 |

社会の動き

1975年(昭和50年)の社会の動きとしては、1/1青木湖バス転落事故、1/16坂東三津五郎がフグ中毒で死亡、3/10山陽新幹線が岡山・博多間開業、「ひかりは西へ」、ひかりとこだまの料金格差廃止、2/11 Margaret Thatcherイギリス保守党党首に選出、2/18ザ・ピーナッツ引退表明、 3/24最後の集団就職列車が上野駅到着、3/31東京・大阪間のテレビネット系列交換、4/1カンボジアのロン・ノル首相が亡命、クメール・ルージュ支配が始まる、4/5蒋介石死去、4/5ザ・ピーナッツ引退、4/13レバノン内戦始まる(Ain el-Rammaneh incident)、4/20「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」発売、4/30サイゴン陥落、南ベトナム政府崩壊、5/7エリザベス二世女王訪日(12日まで)、5/16田部井淳子エベレスト登頂、5/19東アジア反日武装戦線、一連の企業爆破事件で逮捕、6/3佐藤栄作元首相死去、6/5スエズ運河、第三次中東戦争(1967年6月6日)以来8年ぶりに運行再開、6/16佐藤英作国民葬、日本愛国党党員による三木武夫首相殴打事件、6/23メキシコで国際婦人年世界会議、7/11私立学校振興助成法公布、7/17ソユーズ19号とアポロ18号が軌道上で初のドッキング、7/17皇太子夫妻(当時)が沖縄を訪問、ひめゆりの塔前で火炎瓶を投げつけられる、7/19沖縄海洋博覧会開幕(1976年1月18日まで)、7/19北海道警察本部爆破事件、8/4日本赤軍、クアラルンプールで2つの大使館占拠、超法規的措置で赤軍派5人を釈放、9/1電電公社がプッシュ式公衆電話機、9/5アメリカFord大統領がSacramentoで銃撃されたが不発、9/18新聞王の孫娘Patricia HearstがFBIに逮捕される、9/22アメリカFord大統領がSan Franciscoで銃撃されたが当たらず、9/30-10/14昭和天皇・香淳皇后、アメリカを公式訪問、10/5「およげ!たいやきくん」放送される、10/31日本ビクターがVHS第1号ビデオデッキ発売、11/1東映太秦映画村開村、11/15-17第1回サミット(フランス、ランブイエ)、11/20スペインのフランコ総統、死去、11/22韓国で学園浸透スパイ団事件により18名の在日韓国人逮捕、11/26~12/3国鉄がスト権ストで8日間ほとんど運行停止、12/20家永教科書裁判、第二次訴訟、東京高裁で家永勝訴、12/24蒸気機関車D51、国鉄での最終運行、など。

流行語・話題語としては、「おじゃまむし」「オヨヨ」「あんたあの娘(こ)のなんなのさ」「わたし作る人、ボク食べる人」など。

チューリング賞は、人工知能、人間の認知心理学、リスト処理の分野での基礎的な貢献に対してAllen Newell(Carnegie-Mellon大学)とHerbert Alexander Simon(Carnegie-Mellon大学)に授与された。授賞式は1975年10月20日、MinneapolisでのACM年次総会において行われた。なおSimonは1978年ノーベル経済学賞を授与されている。

ノーベル物理学賞は、原子核構造に関する理論に対し、Aage Niels Bohr、Ben Roy Mottelson、Leo James Rainwaterの3名に授与された。Aageは1922年にノーベル物理学賞を受賞したNiels Henrik David Bohrの4番目の息子である。化学賞は、酵素による触媒反応の立体科学的研究に対しJohn Warcup Cornforthに、有機分子および有機反応の立体科学的研究に対しVladimir Prelogに授与された。また、生理学・医学賞は、腫瘍ウイルスと細胞内の遺伝物質との相互作用に関する発見に対し、Renato Dulbecco、Howard Martin Temin、David Baltimoreに授与された。

アメリカ出張

1) PDG(Particle Data Group)

筆者は、高エネルギー研(KEK)3年目であったが、前年のロンドンでの協議に基づき、KEKの活動の一環として、国内の数人の研究者でKEK PDG (Particle Data Group)を発足させた。代表は、高橋嘉右(かすけ)教授。アメリカやヨーロッパのPDGと連携を強めるとともに、これからKEKで始まる加速器実験に関係した論文の組織的収集を始めた。

2) 共同研究

筆者は、アメリカのPDGに関する共同研究と打ち合わせのため、8月28日~9月30日、1ヶ月LBL (Lawrence Berkeley Laboratory、後にはLBNL)に滞在した。前年のロンドンでの国際会議のときの約束である。初めての(本格的な)アメリカ訪問だったので、学ぶことが多かった。アメリカに着いた日の夕方、グループの何人かとBerkeleyのダウンタウンのレストランで飲んだ(カリフォルニア産)シャルドネが、キリリと冷えておいしかった。到着早々、最近UC Berkeleyのキャンパス内で深夜銃撃事件があった、と脅かされた。そんな物騒なところではなかったはずだが。校門から続くTelegraph Ave.にはヒッピーらしき人が集まり、カウンターカルチャの余韻を残していた。

そもそも9月の第1月曜日(この年は1日)がLabor Dayで休日だということを知らず、行ったとたんに連休であった。3連休をサンフランシスコあたりで楽しんだ。最初Faculty ClubというUC Berkeleyのゲストハウスに泊まっていたが、宿泊費が高かったので、途中から学生寮に移った。

LBLの計算センターにはCDC 6600が並んでいた。それまでは、素粒子データといっても素粒子やその共鳴状態に関するデータだけを収集していたが、PDGとしては素粒子の反応データも収集しようとしていた。PPDL (Particle Physics Data Language)という言語で、反応データを記述しようという計画であるが、素粒子反応はあまりにも多様で、測定器や測定法も千差万別なので、どう標準化するかが大問題であった。

こういうときはminimalistとmaximalistが出てくる。Minimalistは、必要最小限のデータの記述だけを規定し、あとはそれを拡張すればいい、と考える。ところが、Maximalistは、それでは拡張性に限界があるので、まず、何でも記述できる言語を設計し、そのサブセットを実装すればいいと考える。どうも、後者に近い方向が出たようである。結局、反応については、文献情報と、何を測定したかという物理量の記述だけのDBを作ることになり、反応データそのものの収集は諦めた。

PPDLを実装しているDB管理ステムは、PPDS (Particle Physics Data System)というシステムで、何とFortranで書かれていた。ソースをもらってきて、解読しKEKのコンピュータで動かそうとしたが、うまくいかなかった。ファイル直接アクセスの機種依存性が問題であった。DBのデータ構造としては、いわゆる「2-3 Tree」 のようである。後に知ったことであるが、このシステムを作ったのは、当時Caltechにいた物理学者のGeoffrey C. Foxであった。Foxはその後、Gridなどコンピュータ科学分野でも大活躍している。

3) シカゴ周辺訪問

途中、9月20日~23日、自費で切符を買ってシカゴに飛び、いろんな方のお世話で、Fermilab(Fermi国立加速器研究所)やANL(Argonne国立研究所)やシカゴ大学を訪問した。その際、FTSが大変便利であった。インターネットなどない時代である。1963年以来、アメリカ政府(非軍事部門)やその関連機関には独自の電話システムFTS (Federal Telecommunications System)があり、LBLの内線からFermilabの内線に直接ダイアルすることができた。日本でもだいぶ遅れて1980年頃同様なシステム(行政電話網)ができた。ANLはセキュリティの厳しい研究所であるが、入る際、日本のパスポートより、LBLの臨時職員証の方が幅を利かした。同じDOEの研究所だからであろう。

帰りの便が夜中着だったので、San Franciscoに一泊したが、その日(22日)にFord大統領がなんとそのSan Francisco市内で狙撃されたとのことで、後で知ってびっくりした。弾はそれたようであるが。

4) 湾岸事情

当時、BART(バート、Bay Area Rapid Transit、湾岸地区の自動運転monorail鉄道、中心部は地下走行)は1972年9月に動き始めたばかりで、土曜と日曜は運休であった。こちらとしては、むしろ週末に遊びに行くのに必要であったが、しょうがないのでバスを活用した。

その時のカリフォルニア州知事はJerry Brownという人で、”Brown on Braun”(ブラウン管上のブラウン知事)という定期番組を持ち、盛んにテレビで情報発信をしていた。ずっと経ってから、2011年にまたジェリー・ブラウンという人が知事になったので、二世かなと思っていたが、なんと本人であった。オイルショックの影響で、このころカリフォルニアではガソリンの値段がガロン(3.785 リットル)あたり1ドル(300円程度)を超えたというので大騒ぎであった。

このころ、Berkeley市の消防士がストライキを起こしていた。火災報知器が火事でもないのに鳴らされたり、放火事件が起こったりしていて、これは消防士が自分たちの必要性をアピールするためにやっているのだ、とまことしやかにささやかれていた。LBLは大きな研究所なので自衛消防隊があり、立派な消防車も装備しているが、スト中は市内の火事にも出動しているとの話であった。大きな災害が起こる前にストライキは解決したそうであるが、これはBerkeley市の一大事件でその影響は長引いたとのことである。

後日のことであるが、San Franciscoを中心にAIDSが蔓延した。LBLのPDGはパートタイムの人を入れてもわずか十数人の組織であるが、研究者1名と技術者1名がAIDSの犠牲となった。

5) 出国

今回の出張の旅費、滞在費はLBL PDGから支給されたが、出国を前に”Sailing permit”(出帆許可)が必要と言われ、秘書のBettyが隣町OaklandのIRS(Internal Revenue Service、「内国歳入庁」要するに税務署)に連れて行ってくれて手続きをした。税金の清算だそうで、「やっとかないと、今度アメリカに入れなくなるよ」と脅かされた。J-1ビザで旅費と日当をもらっただけなので不要だったと思うが、DOEの予算なので念を入れたのかもしれない。そう申請して、当然$0で許可を得た。「出帆許可」とは随分古めかしい名前だ。「堀江謙一」でもないのに。

日本政府の動き

1) コンピュータ自由化

1973年4月に決定された第5次資本自由化および輸入自由化方針により、電子計算機の技術導入の自由化が1974年7月1日に行われたのに続いて、1975年12月1日には資本自由化、12月24日には輸入自由化が実施された。1976年4月1日にソフトウェア業の資本が自由化される。

2) 電信電話公社(DIPS-11)

電電公社(現NTT)電気通信研究所主管のもと,日本電気,日立,富士通の3社とで共同開発してたDIPS-1は1971年10月に試作され、1972年3月には東京芝局に出荷されたが、その後、半導体メモリを用いたDIPS-11の開発が行われ、1975年9月には日立製作所がDIPS-11/10を、1975年11月には日本電気がDIPS-11/20を、1976年6月には富士通がDIPS-11/30を完成した。DIPS-1ではハードウェアによるキャッシュコヒーレンシがサポートされていなかったが、DIPS-11ではハードウェアによりコヒーレンシーを保証した。

その後、1985年の公社民営化まで、ネットワーク機能を強化したDIPS-11/5などの開発が行われた。今でいう「ガラパゴス」アーキテクチャであり、電電公社は、DIPSアーキテクチャを指定してコンピュータを調達していたので、日米貿易摩擦の争点の一つともなった。

3) 電信電話公社(超LSI)

1975年、電電公社の武蔵野電気通信研究所を中心に、富士通、日立製作所、日本電気の3社が協力する形で、通信用超LSIの研究開発を目指した。5月27日には、電電公社に超LSI開発委員会が設置され、引き続いて各社が超LSI研究開発体制を構築した。その結果、第1期計画(1975年度から1977年度)において、予算200億円で64K DRAM(1976年4月6日)と128K ROMの開発に成功した。通産省の超LSI技術研究組合が始まるのは翌1976年である。

4) 情報関係学科の新設

(筆者が1991年に赴任することになる)東京大学理学部情報科学科は1975年4月に学生定員15名で設立された。1期生が本郷の専門課程(3-4年次)に来たのは1977年4月である。数年前から東京工業大学、京都大学などに情報関係学科が次々に新設され、東大でも1970年に理学部附属情報科学研究施設ができていた。

日本の大学センター等

1) 東京大学(公衆網TSS)

1972年に行われた「第一次通信回線開放」では、公衆交換電話網(電話回線)をデータ通信に使用することが可能となった。これを受けて東京大学大型計算機センターでは、1975年10月、公衆網(電話回線利用)TSSの正式サービスが開始された。8月中に20台の貸し出し用端末と、通信制御装置のハードウェアを用意し、磁気コア1 MBを通産省からの払い下げで追加した。9月19日に端末説明会、20日から夜間通話開始、そして10月1日から公開が始まった。20台の端末も売り切れ、いくつかの研究室から自前の端末装置の申し込みが舞い込んだ。同じころ、大型計算機センターで自主開発したUnix-likeなTSSインタフェースTOOLも公開された。

電話回線をデータ通信に使用することは許可されたとはいえ、当時は「電話回線に電話以外の端末を許可なく電気的につないではいけない」という規制があったため、音響カプラーを使って「音声的に」つなぎ、300 bps の通信ができた。東大が最初のようであるが、これ以降、各大型センターでは公衆回線接続のサポートを始めている。1980年代に入ると1200 bpsの音響カプラーも利用可能になったが、ほどなく1985年に通信が自由化され、技術認定を受けた端末であれば、一般加入回線に接続できるようになった。

2) N-1ネットワーク

1975年に、N-1ネットワークにより、東大大型計算機センターの日立機と京大大型計算機センターの富士通機との間が実験的に接続されたが、これについてはネットワークのところで述べる。

3) 弘前大学

1975年10月、弘前大学計算センターはシステムをOKITAC 4300Cに更新、翌年OKITAC 50/40に更新。

4) 茨城大学(HITAC 8250、HITAC 10II)

1975年度予算により、電子計算機室をデータステーションに改組した。日立地区にはHITAC 8250(主記憶160KB)を、水戸分室にはHITAC 10IIを設置し、自分の計算機を使う計算と、東京大学大型計算機センターを専用回線(2400baud経由で)使う計算との両立を図った。

5) 群馬大学

1975年11月、工学部電子計算機室は特別設備費でHITAC 8250を導入し、運用を開始した。

6) 三重大学

三重大学計算センターにFACOM 230/38Sを導入した。

7) 九州工業大学

前年発足した情報処理教育センターでは、1975年2月IBM 370/115を導入したが、建物が未完成のため情報工学科に暫定設置した。4月から、全学科一年次に入門教育を開始した。6月に情報処理教育センターの建物が完成し、OKITAC4500-OKITAC4300システムやIBM 370/115を移設した。情報処理施設のスタッフと共同で運営にあたった。

8) 工学院大学(NEAC-3200)

工学院大学電子計算機センターは、NEACシリーズ3200モデル70を導入し、東京大学大型計算機センターのリモートバッチステーションとして運用を開始した。

9) 上智大学(Burroughs B5700)

上智大学電子計算機室は、1975年12月、IBM1130をBurroughs B5700(主記憶32 KW、1W=48bit)に更新した。

10) 青山学院大学

|

|

1975年5月、計算センターと事務近代化室(1972年5月開設)を統合し、情報科学研究センターを発足した。

11) 九州産業大学(CEC 555H)

九州産業大学計算センターは1975年、CEC 555Hを導入した。中央電子株式会社製のミニコンピュータであるが、詳細は不明。

12) 統計数理研究所

統計数理研究所では、1972年5月に導入したHITAC8700+8400に加えて、ハイブリッド計算機として日立製のS300を1975年頃までに導入したようである。これはHITAC 10を1台、アナログ演算装置、オペレーションターミナルなどから構成されている。この計算機は、時系列データの作成や実時間シミュレーションに利用された。

日本の学界の動き

1) SALSグループの発足

半分わたくし事ではあるが、1975年4月26日に、中川徹氏(当時、東大理学部化学教室助手)らとともに、SALSの開発を始めた。SALSは“Statistical Analysis with Least Squares fitting”(最小二乗法標準プログラム)の略称である。言語はFORTRAN 66を使用した。ただし、プログラムの構造を明確化するためプログラミング作法について詳しく規定し、それに基づいて開発した。

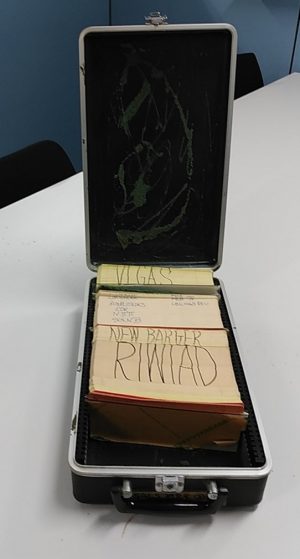

東大大型計算機センターの3階の1室はライブラリ開発者のための部屋であったが、隔週の土曜日に、そこを事実上占拠して開発作業を行った。当時は会話処理ではなく、80欄のパンチカードがベースであった。写真は当時使っていたカードケース。中身はSALSと関係はない。TSSも使ったが、修正は必ずカードに残した。翌年からは、統計関係の科研費特定研究の丘本正班「統計プログラム・パッケージの研究」(1976年度~78年度)に加えていただき、経済的なサポートを得た。丘本正先生には非常にお世話になったが、2006年12月14日に亡くなられた。

1978年3月にSALS 1.0を公表、これを全面的に書き直して1979年9月にSALS 2.0を完成公表した。1982年11月にSALS 2.5を公表後、グループは解散し開発は停止している。海外数件を含め100か所近くに移植したが、現在どうなっているのであろうか。

Amdahl社は、富士通と共同開発したIBM System/370互換のAmdahl 470V/6を米国内に2台出荷した。日立製作所は、汎用機HITAC Mシリーズの最上位のOSとしてSystem/370対抗のVOS3を発表した。

|

|

|