新HPCの歩み(第83回)-1987年(b)-

|

日本IBM社は1987年6月17日に創立50周年を迎え、これを記念して、日本の科学振興と若手研究者の育成に寄与することを狙いとして「日本IBM科学賞」を創設した。1987年現在の日本に設置されたスーパーコンピュータの一覧を示すが、日本では民間企業に設置されたスーパーコンピュータが非常に多く、当時のアメリカとは対照的である。 |

日本の学界の動き

1) 科研費「情報工学の学問体系のあり方に関する研究」

大阪大学基礎工学部田中幸吉教授を研究代表者として、文部省科学研究費補助金・総合研究(A) 「情報工学の学問体系のあり方に関する研究」が採択され、1987年度88年度の2年間に進められた。これは、情報工学・情報科学という言葉が拡大解釈され混乱している現状を考え、「情報工学・技術の力強い進展を支える基盤を確立することを目標とし、純学問的・具体的・実践的な立場から、情報工学の学問体系のあり方を攻究する」ことを目的としている。研究分野の整理とともに、情報工学教育の在り方(学部・大学院)について議論を進めている。

|

|

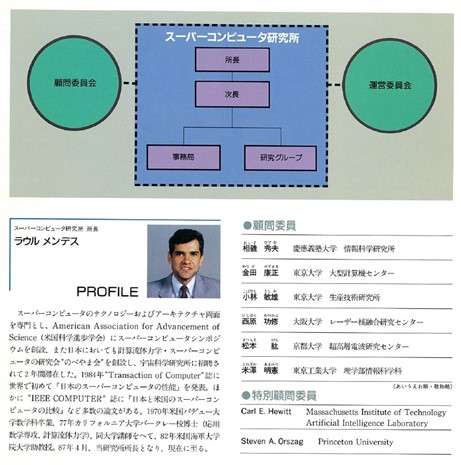

2) スーパーコンピュータ研究所設立

スーパーコンピュータの時間貸しビジネスを始めたリクルート社は、アメリカからRaul Mendez(UC BerkeleyでPh.D.取得、前職はNaval Postgraduate School, Monterey, California)を所長にスカウトし、リクルートスーパーコンピュータ研究所(ISR, Institute for Supercomputer Research)を中央区勝どき2-18のリクルートビル8Fに1987年4月1日設立した。これは、スーパーコンピュータの基礎研究を行う日本で初めての民間非営利の研究所である。ISRでは、性能評価、アルゴリズム、数値流体力学・分子構造計算・半導体シミュレーション・ニューラルネットワーク等のアプリケーションおよび並列処理アルゴリズムを研究テーマとした。30人ほどの研究者が集まった。図はパンフレットから。Mendez氏は、翌1988年、リクルート取締役にも就任する。

また、ISRは、海外の著名な研究者を招き、スーパーコンピュータに関する会議・シンポジウム・セミナーを主催し、研究者間の交流を促進した。筆者も、これらのいくつかに参加した。

利用可能な計算資源としては、ISR独自にIntel iPSC/2 (16 nodes)、Alliant FX-8 (4 CPU)、Ardent Titan、三井造船MiPAX-32JFV (32 nodes)などの超並列コンピュータを設置するとともに、リクルートの時間貸しビジネス用のCray X-MP/216(横浜、1987/2導入)、Cray X-MP/18(大阪堂島、1988/1導入)、FACOM VP-400(晴海、1986/8導入)、NEC SX-2A(晴海、1988/9導入)などスーパーコンピュータをかちどきから利用できた。なお、この2台のCray X-MPは、一旦NTTがCray社から購入し、それをリクルート社に転売したものであり、国会やマスコミなどで「NTTがアメリカからの調達実績を上げて、日米貿易不均衡を解消する」ことにより中曽根首相に対し恩を売ったのではないかとの批判がなされた。中曽根元首相は1989年2月27日の記者会見において、「スーパーコンの購入、転売をめぐり、リクルート社とNTT方面と一切かかわっていない」と関与を否定している。もちろん本人が動いたわけではないでしょう。

ISRは日本のアカデミアとの連携を推進するために、顧問委員会を設けた。パンフレットによると、メンバーは以下の通り。

|

顧問委員 |

|

|

相磯秀夫 |

慶応義塾大学情報科学研究所 |

|

金田康正 |

東京大学大型計算機センター |

|

小林敏雄 |

東京大学生産技術研究所 |

|

西原功修 |

大阪大学レーザー核融合センター |

|

松本紘 |

京都大学超高層電波研究センター |

|

米澤明憲 |

東京工業大学理学部情報科学科 |

|

特別顧問委員 |

|

|

Carl E. Hewitt |

MIT, Artificial Intelligence Laboratory |

|

Steven A. Orszag |

Princeton University |

1987年9月10日~11日、第1回のISRシンポジウムが安比グランドホテル(岩手県八幡平市)で開かれ、海外からの5名を含め、60名が参加した。夜には盛大な懇親会が開かれた。バブルが膨らんでいる最中であった。以下の講演が行われた。

|

Session 1 |

|

|

Takayuki Aki |

A Computer Study on Mach Reflection around a Concave Surface |

|

Ryutaro Himeno |

Computational Sudy on Aerodynamic Characteristics of Automobiles |

|

Nobuyuki Taniguchi |

The Calculation of the Flow-round a Ship’s Hull with the k-εTurbulence Model |

|

Session 2 |

|

|

Yoshiaki Takai |

Supercomputing with List-Structured Data |

|

Yoshio Oyanagi |

Hyperplane vs. Multicolor Vectorization of Incomplete LU Preconditioning for the Wilson Fermion on the Lattice |

|

Session 3 |

|

|

Hiroshi Matsumoto |

Computer Experiments in Space Science |

|

Masayuki Ugai |

Supercomputing for Plasma MHD Simulations |

|

Katsunobu Nishihara |

High Accuracy Particle-Particle Particle-Mesh Code and its Application to Lase-produced Dense Plasma |

|

Session 4 |

|

|

Kunio Hane and Jouji Abe |

Application of Supercomputers for Semiconductor Process/Device Simulation |

|

Junichiro Makino |

Vectorization of a Treecode |

|

Session 5 |

|

|

Stephen Perrenod |

The Alliant FX Series |

|

Takehiro Katoh |

Parallel Processing of Large Scale Computational Mechanics by Multiple Processor Supercomputers |

|

Shun Kawabe |

Supercomputer Hitach S-820 System Overview |

|

Masahiro Kishi |

Parallel Computer MiPAX |

|

Mitsuo Oshima |

Programming Technology for iPSC |

|

|

|

|

筆者はILUCR法のSX-2上でのベクトル化について講演した。SX-2はリストベクトルが遅いので、等間隔アクセスで書けるマルチカラー(16色)前処理法が有利だが、マルチカラーでは長波長成分が残って反復回数が増えてしまう。それを加速するアルゴリズムを工夫した。SORでは収束速度が加速パラメータに敏感であるが、筆者のアルゴリズムは最適値周辺の比較的広い範囲の加速パラメータの値でもよい収束性能を示した。この加速はS810上の超平面法でも同様に有効であった。

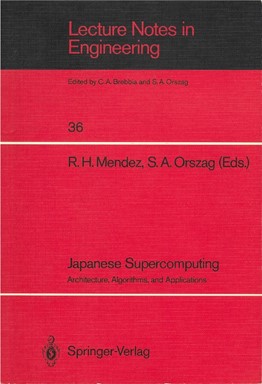

このシンポジウムの会議録は、”Japanese Supercomputing – Architecture, Algorithms, and Applications”と題して、Springer-VerlagからLecture Notes in Engineering 36として出版されている(写真)。

10月23日~24日には、東京のISRにSteven A. Orszag教授(Princeton大学)を招き、“The Numerical Modelling of Turbulence”と題する4回の連続講義を行った。各講義の表題は、

- Introduction to Spectral Methods

- Multi-Domain Spectral Methods

- Transition to Turbulence

- Reormalization Group Theory of Turbulence

であった。

1987年10月から、国内のスーパーコンピューティング研究の促進、基礎研究分野の発展に貢献するために「CPU 提供制度」を設け、3か月間、大学または国公立研究機関の研究者(大学院生を含む)からの応募を審査の上、リクルート社内のAlliant FX-8とFujitsu VP-400の計算時間を提供した。利用は無料で、研究成果報告を提出する。この年は50人強が利用した。

1988年に発覚したリクルート事件により、時間貸しのビジネスは頓挫し、研究所も1993年に閉鎖される。ISRは設立当初からVector Registerという英文機関誌を2~3か月おきに刊行しており、長谷川秀彦氏(筑波大学)から全号を寄贈されたので、ISR関係の記述の一部はその記事に基づく。(図は創刊号の表紙)

3) 計算流体力学研究所

宇宙科学研究所に所属していた桑原邦郎は、前述のように、親の遺産を活用して1985年11月に目黒の自宅で(株)計算流体力学研究所を創立した。1987年5月に最初のスーパーコンピュータFACOM VP-200を設置した。その後、富士通のVP2600、日本電気SX-2、日立S-820(3台)など最大7台のスーパーコンピュータを保有し、スーパーコンピュータの時間貸しとコンサルティングを行った。多くの若手研究者がたむろしており、梁山泊の様相を呈していた。その後経営困難となり、1991年末にSX-2を撤去、残りを1992年5月までに撤去する。リクルートISRと同様、この研究所に一宿一飯の恩義のある研究者も少なくない。

ASCII誌1990年1月号の記事によると、契約には年間契約と時間貸し契約とがある。前者では年間使用料が1000万円からで、使用制限はCPU時間で52時間まで、後者では登録料金50万円で、CPU料金は100円/秒となっている。

桑原氏は筆者と学部は違うが東大で同期である(氏の学部は教養学部基礎科学科)。氏は2008年9月14日に若くして亡くなられた。

リクルートISRと計算流体力学研究所は、私企業で異機種のスーパーコンピュータが多数集まった不思議な場所(世界的に見ても)であった。

4) 円周率

金田康正(東大)と田村良明(緯度観測所)らは、1987年1月13日、日本電気社内のSX-2を35時間15分用いて円周率を1.33億桁計算した。この時点の世界記録であった。Salamin and Brent Algorithmを用いた。1989年頃まで、金田・田村組とChudonovsky兄弟との間で熾烈な競争が続く。

5) 日本IBM科学賞

日本IBM社は1987年6月17日に日本ワットソン統計会計機械株式会社以来創立50周年を迎え、これを記念して、日本の科学振興と若手研究者の育成に寄与することを狙いとして「日本IBM科学賞」を創設した。授賞対象者は、物理、化学、コンピューター・サイエンス(バイオインフォマティクスを含む)、エレクトロニクス(バイオエレクトロニクスを含む)の基礎科学研究の幅広い分野で優れた活動を行っている、国内の大学あるいは公的研究機関に所属している45歳以下の研究者である。当初の審査委員は、委員長が福井謙一(京都工芸繊維大学学長)、委員は猪瀬博(学術情報センター所長)、久保亮五(慶応義塾大学教授)、後藤英一(東大教授)、近藤次郎(日本学術会議会長)、江崎玲於奈(IBMワトソン研究所フェロー)、鈴木則久(日本IBM東京基礎研究所所長)である。筆者は2004年から審査委員に加わった。

受賞者にはそれぞれ、賞状、副賞のメダルおよび300万円の賞金とノートパソコンThinkPad が贈られる。賞金の使途は問わない。この賞は2011年の第25回まで毎年数人に授与されたが、2012年に終了が発表された。

6) 「AIジャーナル」休刊

1985年12月に隔月刊誌として創刊された「AIジャーナル」(ユー・ピー・ユー発行)は、1987年12月に第12号をもって第I期終刊を宣言し、しばらく休刊とのことであったが、事実上廃刊となった。

国内会議

1) 大型行列シンポジウム

1987年3月13日、慶応義塾大学日吉において恒例の「大型行列シンポジウム」が開催された。

2) 数値解析シンポジウム

第16回数値解析シンポジウムは、1987年6月11日(木)~13日(土)に、昨年に引き続き日本大学平野菅保研究室の担当で、日本大学軽井沢研修所で開催された。参加者は108名。筆者も参加。

3) 日本統計学会

1987年7月28日~29日に日本統計学会の年会が南山大学で開催され、筆者は招待講演として「スーパーコンピュータと統計計算」を行った。

4) 数理解析研究所

京都大学数理解析研究所では、1966年から数値解析関係の研究会を行っている。1987年11月26日~28日には、鳥居達生(名古屋大学)を代表者として、「数値計算基本アルゴリズムとそのソフトウェアの研究」研究集会を開催した。第19回目である。報告書は講究録No. 648に収録されている。

5) データフロー・ワークショップ

昨年に続き、電子情報通信学会第2回データフロー・ワークショップが、大阪大学の担当で1987年10月に北区道場町の神戸市立神戸セミナーハウス(要確認)において開催された。いわばこの発展として、1989年2月に第1回並列処理シンポジウムJSPPが開催される。

日本でのスーパーコンピュータの設置状況

筆者はこの少し前から日本の大学、研究所、企業などにおけるスーパーコンピュータ(当時はベクトルのみ)の設置状況を、新聞雑誌などの公開情報から収集していた。日経コンピュータにも田中一実氏(故人)により時々リストが掲載されていたが、一部は筆者との協力によるものである。1987年9月に作成したリストが筆者のファイルに残っていたので、紹介する。ついでに海外設置の日本機も分かる範囲で記す。導入予定も入っているようである。富士通はこの頃までに51台のVPを販売・受注していると発表しているのでこの表は完全ではない。

1) Cray Research

|

組織 |

マシン |

設置時期 |

主記憶 |

拡張/SSD |

フロントエンド |

|

センチュリーリサーチ |

Cray-1 |

1980/1 |

8 MB |

|

3081K, Cyber174 |

|

三菱総研 |

Cray-1 |

1980/7 |

4 MB |

|

3081K |

|

NTT |

X-MP/22 |

1984/8 |

16 MB |

|

DIPS11-45/3081K/VAX |

|

東芝 |

X-MP/22 |

1984/11 |

16 MB |

128 MB |

3090, Cyber176 |

|

日産自動車 |

X-MP/22 |

1986/4 |

16 MB |

|

3090-200 |

|

リクルート(横浜) |

X-MP/216 |

1986/11 |

128 MB |

|

3090-200 |

|

リクルート(大阪) |

X-MP/18 |

1988/1 |

64 MB |

|

|

|

本田技研工業(栃木県) |

X-MP/14 |

1987/2 |

32 MB |

|

IBM |

|

愛知工業大学 |

X-MP/14se |

1988/2 |

32 MB |

|

沿革による |

|

工業技術院 |

X-MP/216 |

1988/3 |

128 MB |

1 GB |

Sun-3/IBM 3090 |

|

NTT |

Cray-2/4 |

1987/11 |

|

|

|

2) ETA

|

東京工業大学 |

ETA 10 |

1988/5 |

32 MB/CPU(SRAM), 2 GB(DRAM 共有) |

|

|

3) 日立

|

東大大型計算機センター |

S-810/20 |

1983/10 |

256 MB |

512 MB |

M-680H |

|

日立中央研究所 |

S-810/20 |

1983/10 |

32 MB |

|

M-680H |

|

日立日立工場 |

S-810/20 |

1984/4 |

32 MB |

|

M-200H |

|

高エネルギー研 |

S-810/10 |

1985/6 |

128 MB |

|

M-280H |

|

日立武蔵工場 |

S-810/10 |

1985/6 |

64 MB |

|

|

|

気象研 |

S-810/10 |

1986/9 |

32 MB |

|

M-280D |

|

分子研 |

S-810/10 |

1985/12 |

128 MB |

1024 MB |

M-680H |

|

北大大型計算機センター |

S-810/10 |

1986/7 |

32 MB |

|

M-680D |

|

日立機械研究所 |

S-810/20 |

1986/9 |

64 MB |

|

Stand alone |

|

日立神奈川工場 |

S-810/20 |

1986/10 |

256 MB |

256 MB |

Stand alone |

|

某企業 |

S-810/5 |

1986/12 |

64 MB |

|

Stand alone |

|

日産ディーゼル上尾工場 |

S-810/5 |

1987/5 |

128 MB |

256 MB |

Stand alone |

|

ブリッジストン |

S-810/5 |

1987/5 |

32 NB |

256 MB |

Stand alone |

|

日本情報サービス |

S-810/5 |

1987/5 |

64 MB |

256 MB |

Stand alone |

|

東洋ゴム |

S-810/5 |

1987/10 |

|

|

|

|

気象庁 |

S-810/20 |

1987/11 |

64 MB |

512 MB |

M-680H |

4) 日本電気

|

大阪大学レーザー研 |

SX-2 (注) |

1985/6 |

128 MB |

|

ACOS-950N |

|

日本電気 研究所 |

SX-2 |

1985/12 |

192 MB |

|

Stand alone |

|

大阪大学大型計算機センター |

SX-1 |

1986/3 |

192 MB |

|

ACOS-2000 |

|

東北大学大型計算機センター |

SX-1 |

1986/3 |

192 MB |

|

ACOS-1000 |

|

東海大学計算センター |

SX-1E |

1986/9 |

128 MB |

|

Stand alone |

|

大林組 |

SX-1 |

1986/12 |

|

|

|

|

住友金属 |

SX-1 |

1986/12 |

|

|

|

|

日本電気社内 |

SX-2 |

1986/12 |

|

|

|

|

岡山大学総合情報処理センター |

SX-1E |

1987/3 |

128 MB |

|

ACOS-1000 |

|

計算流体力学研究所 |

SX-2 |

1987/6 |

256 MB |

|

Stand alone |

|

Houston Area Research Center (USA) |

SX-2 |

1986/7 |

|

|

|

|

Laboratory of Aerospace Research (the Netherlands) |

SX-2 |

1987/11 |

|

|

|

(注)このマシンは NEC SAP(Scientific Arithmetic Processor)という機種名で導入された(既報)。

5) 富士通

|

名古屋大学プラズマ研究所 |

VP-200 |

1983/12 |

64 MB |

|

M-380Q |

|

富士通沼津工場 |

VP-200 |

1983/12 |

64 MB |

|

Stand alone |

|

京都大学大型計算機センター |

VP-200 |

1984/4 |

64 MB |

|

M-780/10 |

|

同 |

VP-400 |

1987/10 |

256 MB |

|

M-780/30 |

|

動力炉核燃料開発事業団 |

VP-100 |

1984/4 |

32 NB |

|

M-200 |

|

富士通川崎工場 |

VP-400 |

1984/8 |

128 MB |

|

M-380 |

|

日本原子力研究所 |

VP-100 |

1984/10 |

32 MB |

|

M-380R |

|

同 |

VP-100 |

1986/1 |

32 MB |

|

M-380R |

|

トヨタ自動車 |

VP-100 |

1985/9 |

32 MB |

|

M-382 |

|

富士通システムラボラトリ |

VP-200 |

1985/8 |

128 MB |

|

M-382 |

|

アドバンテスト |

VP-50 |

1985/11 |

64 MB |

|

M-200AP |

|

九州大学大型計算機センター |

VP-100 |

1985/12 |

32 MB |

|

M-380S |

|

松下電器産業 |

VP-100 |

1985/12 |

64 MB |

|

M-380Q |

|

富士電機 |

VP-50 |

1986/1 |

64 MB |

|

Stand alone |

|

ソニー |

VP-50 |

1985/12 |

128 MB |

|

Stand alone |

|

川崎製鉄千葉製鉄所 |

VP-50 |

1985/1 |

64 MB |

|

Stand alone |

|

某研究所 |

VP-100 |

1986/3 |

64 MB |

|

M-380 |

|

東京天文台 |

VP-50 |

1986/3 |

32 MB |

|

M-380Q |

|

千代田情報サービス |

VP-50 |

1986/4 |

32 MB |

|

M-380 |

|

シャープ |

VP-50 |

1986/4 |

32 MB |

|

M-380 |

|

計算流体力学研究所 |

VP-200 |

1986/4 |

256 MB |

|

Stand alone |

|

オリンパス光学 |

VP-50 |

1986/3 |

64 MB |

|

Stand alone |

|

石川島播磨重工 |

VP-50 |

1986/1 |

32 MB |

|

M-380R |

|

リクルート |

VP-400 |

1986/1 |

256 MB |

|

M-380 |

|

清水建設 |

VP-50 |

1986/6 |

32 MB |

|

3081K |

|

三菱化成 |

VP-50 |

1986/7 |

64 MB |

|

Stand alone |

|

名古屋大大型計算機センター |

VP-100 |

1986/10 |

64 MB |

|

M-380R |

|

東大生産技術研究所 |

VP-100 |

1986/11 |

64 MB |

|

Stand alone |

|

航空宇宙技術研究所 |

VP-400 |

1986/12 |

256 MB |

|

M-780/10 |

|

同 |

VP-200 |

1986/12 |

128 MB |

|

M-780/10 |

|

某企業 |

VP-100 |

1986/12 |

64 MB |

|

Stand alone |

|

某企業 |

VP-50 |

1987/3 |

64 MB |

|

M-380 |

|

航空自衛隊 |

VP-50 |

1987/3 |

|

|

|

|

神戸製鋼 |

VP-30 |

1987/7 |

64 MB? |

|

|

|

川崎重工 |

VP-50 |

1987/7 |

64 MB? |

|

|

|

日本鋼管 |

VP-50 |

1987/7 |

64 MB? |

|

|

|

Siemens (W. Germany) |

VP-200 |

|

|

|

|

|

Amdahl (USA) |

VP-200 |

|

|

|

|

|

GECO (Norway)石油 |

VP-200 |

|

|

|

|

|

NORSTAR (Norway)石油 |

VP-50 |

|

|

|

|

|

IABG (W. Germany) |

VP-200 |

|

|

|

|

|

Western Geophysical Lab. (UK) |

VP-100 |

|

|

|

|

特徴的なのは、日本では民間企業に設置されたスーパーコンピュータが非常に多いことで、当時のアメリカとは対照的である。

ある時、田中一実氏と渋谷でデータの交換を兼ねて呑んだが、「渋谷の雑踏で、すれ違いざまデータを渡すなんてスパイ映画だね」と笑い合った。田中一実氏は、2005年8月急逝された。

日本の企業の動きは次回に回す。日立はS-820を発表し、富士通はVP-400をリクルートとNALに納入する。ETA 10の1号機がフロリダ大学に納入される。ベンチャーとしてはMasParやTeraが設立される。最初のGordon-Bell賞はnCUBEを用いた計算に与えられた。

|

|

|