提 供

HPCの歩み50年(第32回)-1990年(a)-

超並列コンピュータ商品としてはIntelのiPSC/860やMasPar社のMP-1が出荷された。SC90においてEugene Brooksは”Attack of the Killer Micros”という講演を行い、汎用マイクロプロセッサの並列コンピュータが今後のトレンドであると指摘した。日本では、富士通研究所が実験的な超並列コンピュータCAP-IIを開発した。情報技術としての大事件は、Tim Berners-LeeがWWWを提唱したことである。日本では日本応用数理学会が発足している。

1/13大学入試センター試験始まる、1/18長崎市長銃撃される、2/18第39回衆議院議員総選挙、オウム真理教が「真理党」を結成し25人立候補するも全員落選、4/1「花と緑」国際博覧会開幕、6/11ペルー大統領選、フジモリ氏当選、6/29礼宮と川嶋紀子結婚、7/6女子高校生、校門圧死事件、8/2イラク、クェートに侵攻、10/3東西ドイツ統一、11/12天皇即位礼。前年末に日本の平均株価は4万円に迫った(大納会の最高値は38957.44円、終値は38915.87円)が、1990年に入って下降の一途をたどる。でもまだバブル気分は残っていた。東西の壁が破れ、その隙に乗じていろんなことが起っている。

7月末にベルギーのKatholike Universiteit, Leuvenで2年に一度開催されているInternational Congress for Computational and Mathematical Methodsに招待講演として招かれ、 “Convergence of the SOR-like Methods”という講演を行った。これはベクトルコンピュータで辞書順のままSORを実行すると、一方向については更新前の値を使うことになり、SORとは異なるアルゴリズムとなる。その収束条件を数学的に分析したもので、杉原、藤野、森との共同研究である。帰りにシンガポールに寄り、Raffles City Convention Centerで開かれていた高エネルギー物理のICHEP国際会議に参加した。1986、1988年と3回連続出席になる。QCDPAXについての論文を投稿しておいたが、会場に来て口頭発表に採択されたことがわかった。高エネルギー分野では普通のことである。講演では一つだけ質問があった、「QCDPAXは分割利用ができるか?」もちろん答えはNoである。それはtorusを分割するとtorusでなくなってしまうからである。これを解決したのが「京」コンピュータで開発された富士通のTofu接続網である。

前にも書いたように、1990年はシンガポール独立25周年なので、25回目のICHEPを誘致したようである。会議終了の翌日は建国25周年記念式典で、前晩から街中は大騒ぎであった。ホテルまで帰るのに苦労した。その後、バンコックに寄り、Kassesart大学で学生相手にセミナーを行った。後で知ったことであるが、チューリッヒから中東の上を飛んでシンガポールへ来たわけであるが、そのときフセインのクウェート侵攻が行われていた。下手をすると人質になったところであった。

日本の学界の動き

1) 日本応用数理学会の発足

数年の準備を経て、日本応用数理学会(JSIAM, Japan Society for Industrial and Applied Mathematics)が1990年4月に発足した。英語名からわかるように、この学会は産業の現場での応用問題を数理的に扱うことを大きな目標としているが、現実には、数値解析分野における数理的な側面の研究の多くが、情報処理学会より日本応用数理学会で発表されるようになった。反面、情報処理学会の数値解析研究会やその後身であるHPC研究会では、システム的な分野の発表が多くなった。

発会早々、「高性能計算機評価技術」研究部会(代表、森正武)を設立し、日本機械工業連合会の委託を得て、1990年度~91年度の2年間調査研究事業を行った。2冊の報告書を出版した。内容的には1989年度まで行われた大プロの「評価尺度研究会」を引き継ぐものとも言えよう。

2) JSPP 90

第2回目のJSPP 90は、5月17~19日、つくば市の工技院共用講堂を会場として開かれた。

3) SWoPP 90

3回目のSWoPPは、「1990年並列処理に関する『琉球』サマー・ワークショップ(SWoPP 琉球’90)」と題して、1990 年7 月18 日(水)-20 日(金) に、沖縄残波岬ロイヤルホテル(沖縄県)で開かれた。発表件数94、参加者数190であった。この回では、電子情報通信学会コンピュータシステム研究会と情報処理学会計算機アーキテクチャ研究会が共催している。

4) Supercomputing Japan 90

アメリカのSupercomputing会議をまねて表記の会議が、1990年3月27~29日に池袋サンシャインで開催された。企業展示はあったが、講演は招待講演のみのsingle sessionであった。主催はGerald Parkerという人が社長のMeridian Pacific Groupという小さな会社(カリフォルニア州、Mill Valley市)で、日本側事務局はスペースメディアジャパンというイベント会社。参加費8万円とかで高かったので参加するつもりはなかったが、主催者から28日一日モデレータを依頼されたので、出席し座長を務めた。会議の参加者は200人ほどであったが、展示(出展者の招待もしくは2000円)には4000人も来ていた。

ETA Systemsの最後の責任者Ledbetterが講演したので、座長として「日本では東工大がETA10を買って、往生したが、日本へのメッセージはないか」と質問した。「これは、アメリカの短視眼的な市場原理の犠牲になったのだ。(並列化)コンパイラもあとちょっとでできるところだった。」とか弁解していた。この会議のKahanerのレポートがwebに残っている。

この会議は、全部で3回開催されたが、4回目は1年延期の上、中止され、主催会社はつぶれたと聞いている。縁起のいい名前なので、似た名前の会社はあるようだが。

5) 数値解析シンポジウム

第19回数値解析シンポジウムは、1990年6月12日(火)~14日(木)に、千葉県国民宿舎鹿野山センターで開催された。参加者89名。

6) 数理解析研究所

京都大学数理解析研究所の研究集会「数値解析と科学解析」は、名取亮(筑波大学)を代表者として、1990年11月20日~22日に開催された。第22回目である。報告書は講究録No. 746に収録されている。コンピュータシステム寄りの発表はごく一部で、他は数理的な研究である。

7) ISR

リクルートISRは8月29日~31日に箱根観光ホテルで第4回ワークショップを開催した。筆者はQCDPAXについて発表した。

8) CP-PACSプロジェクトの立ち上げ

1989年のところで述べたように、筑波大学のQCDPAXは1989年度末に完成し、物理の計算を始めた。1990年4月6日に記者会見および記念式典を行った。このころ、1990年度から「学術の新しい展開のためのプロジェクト」(通称「新プロ」)が始まったことが伝えられ、次のプロジェクトを新プロに提案していただくことになった。厳しい競争の末、筑波大学のプロジェクトが採択された。1992年度から5カ年計画として発足し、4月から新プロの推進母体として、筑波大学に計算物理学研究センターが全国共同研究計算施設として設置された。この辺の経緯は、岩崎初代センター長の記事を参照のこと。

|

|

| EM-4 画像出典:一般社団法人情報処理学会 |

|

|

|

| GRAPE-2 画像提供:理化学研究所計算科学研究機構 牧野淳一郎様 |

9) 電総研

電子技術総合研究所は、1024プロセッサのデータ駆動コンピュータEM-4を製作した。QCDPAXと同様、LSIロジック社を使ったとのことである。

10) GRAPE-2

1989年9月に完成した低精度のGRAPE-1に続いて、1990年5月に、32ビットと64ビットの演算が可能なGRAPE-2が完成した。

11) MAGG

この頃までに、三菱プレシジョンは、Z-buffer法による画像生成のための並列コンピュータMAGGを製作し、情報処理学会アーキテクチャ研究会(1990年10月12日)に発表している。これは、transputer T800を最大119個で実装し、共有メモリ方式と、疎結合マルチプロセッサ方式を階層的に組み合わせたシステムである。商品にはしなかったようである。

JCRNの発足

HPCとは直接の関係はないが、日本のインターネット関係では1990年に重要な動きがあった。現在、.jpをトップドメインとするドメイン名は株式会社日本レジストリサービスで登録管理されているが、2000年以前はJPNIC(日本ネットワークインフォメーションセンター)が行っていた。そのJPNICがどのように出来たか、という物語である。どういうわけか、筆者もいろいろ係わっている。

1) 情報処理学会30周年記念事業

情報処理学会は1990年に創立30周年を迎えることになったが、記念事業の一つとして、情報処理学会を中心に研究ネットワークの相互接続を整備しようという構想があった。当時、多くの全国的学術ネットワークといくつかの地域ネットワークが乱立しており、必ずしも連携がうまくいっているわけではなかった。

1989年から、当時の野口正一副会長を中心に、企業からの協力を得て、64 kb/sの(Mb/sではない)バックボーンのネットワークを構築し、相互の調整を行う計画を進めた。しかし、種々の検討の結果、独自のネットワークを物理的に構築するのではなく、研究ネットワーク推進のための連絡・調整機関の設置への方向転換し、各ネットワーク組織、各社の研究機関、および多数の学会に呼びかけて連合体を組織することにした。

2) 準備会

多くの学会からの回答を得て、1990年4月2日に、東京大学大型計算機センターで、第1回備会が開かれ、約30名(17学会、ネットワーク、その他)が出席した。精密工学会では学会自体で中型計算機を持ち、ネットワーク(パソコン通信のようなものか?)を運営していること、ソフトウェア科学会では査読をEmailでやりとりしていることなどが報告された。筆者は、物理学会の代表として出席し、高エネルギー物理では、bitnetやhepnetなどのネットワークが活用されていることを話した。

この構想が流れ始めた頃、JUNETやWide関係の若手などから、「われわれがこれまでがんばってきた成果を、大人が横取りするのではないか?」という疑問がわき上がり、激怒した面々もいたようである。これは結果的に誤解であった。

引き続き6月1日に第2回準備会が開かれ、「研究ネットワーク連合委員会(仮称)」の構想について議論を進めた。7月16日の第3回準備会では、各学会に送る趣意書について議論した。

当時、インターネットの資源の重要性は、政府のどの省も気づいていず、政府が動き出す前に自分たちで管理組織を作ってしまおうということであった。政府が動き出すと、文部省、郵政省、通産省、科学技術庁(いずれも当時)などの縄張り争いとなってしまい、世界の中で遅れてしまうという危惧を抱いていた。そのためには、商用ネットワークはひとまず置いて、学会を中心に管理組織を作ることが、政府からの魔の手に対する有効な防壁になるだろうと考えた。

3) JCRN発足

研究ネットワーク連合委員会(Japan Committee for Research Networks、本当はJointなのであるが、対外的な明確化を考えて、英語名ではJapanとした)の発会式ともいうべき第1回総会は1990年10月16日に機械振興会館で開かれ、目的、加盟組織と性格、役員、幹事会、技術部会などについて決定した。委員長に野口正一、副委員長には石田晴久と池田克夫を指名した。

4) その後

第2回総会(機械振興会館)は、12月21日に開催され、規約を決定した。1991年4月5日の第3回総会(機械振興会館)において、技術部会で、ドメイン割り当て、アドレス割り当て、国際接続の方針、国内相互接続の方針、国内ネットワーク情報の蓄積とサービス等について検討するという方針が了承され、技術部会は村井純主査のもと8月末まで精力的に議論を進めた。筆者も技術部会に加わった。

ネットワーク情報の管理のための予算を考えると、少なくとも初期投資300万円、年間経費300万円が必要であるが、どこからそんな大金が出て来るのか、村井主査を中心に思案したことを昨日のように思い出す。

このような作業を経て、ネットワークインフォメーションセンターをJCRNの下部機関として設置する構想が進められた。JCRNは、1991年12月に、各ネットワーク団体の協力のもとに、JNICを発足させた。従来、JUNET-adminが行なっていたドメイン名の割当を引き継ぎ、翌年6月からは、IPアドレスの割当と管理をネットワークアドレス調整委員会から引き継いだ。その後、JNICをJCRNから独立性をもった機関として運営する方向に議論が進み、日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)は、1993年4月9日(金)に第1回総会を開いて独立組織として発足し、1996年法人化に到った。

世界の動き、企業の動きなどは次回に。並列コンピュータとしてはiPSC/860やMP-1が登場する。日本でも、富士通がCAP-IIを開発。逆にMultiflow Computer社、Myria Research社、Supertek社など退場する企業も続々。

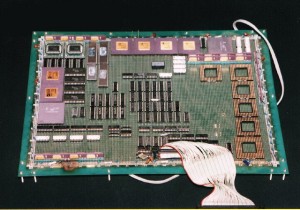

(タイトル画像: MasPar MP-1 出典:Computer History Museum)

|

|

|