新HPCの歩み(第143回)-1997年(a)-

|

『地球変動予測の実現に向けて』に基づき5 TFlopsの実効性能を持つスーパーコンピュータの開発が必要ということになり、地球シミュレータ研究開発センターを設置した。科学技術会議では諮問第25号「未来を拓く情報科学技術の戦略的な推進方策の在り方について」に対する議論が始まる。 |

社会の動き

|

|

1997年(平成9年)の社会の動きとしては、バブルの後遺症とアジア通貨危機で銀行の破綻が相次いだ。1/1コフィー・アナン国連事務総長に就任、1/2島根県沖でナホトカ号重油流出事故、1/10神田正輝・松田聖子離婚、1/20クリントン大統領2期目、1/23韓国の韓宝鉄鋼倒産、韓国通貨危機始まる、1/27株式会社法華倶楽部、会社更生法の適用申請、1/29友部達夫参議院議員逮捕(オレンジ共済組合事件)、2/3横田めぐみは北朝鮮に拉致されている可能性が高いと産経新聞が報道、2/12北朝鮮のチュチェ思想の理論家である黄長○(ファン・ジャンヨブ)が韓国に亡命、2/19 鄧小平死去、2/19神戸連続児童殺傷事件、3/3伊豆半島群発地震始まる、3/6野村証券、総会屋や親族企業に利益供与報道、その後多くの企業も発表、3/8 JR西日本の東西線(大阪)開通、3/9東電OL殺人事件、3/11動燃東海事業所再処理施設で火災爆発事故、3/22秋田新幹線「こまち」開業、3/22? JR東日本で車内全面禁煙化、3/26カルト教団Heaven’s Gateの信者38名がカリフォルニアで集団自殺、4/1日本で消費税5%へ、4/1日本で塩の専売制廃止、4/1 Hale-Bopp彗星最接近(写真はWikipediaから)、 4/1京成電鉄博物館動物園駅休止、4/2玉串料訴訟で最高裁が違憲判決、4/14諫早湾干拓事業(1989から)で潮受け堤防の水門が閉門、4/22ペルー日本大使館にペルー軍特殊部隊突入、人質全員解放、4/29化学兵器禁止条約発効、5/1イギリスの総選挙で労働党が勝利、翌日トニー・ブレアが首相に、5/8アイヌ新法成立(7/1施行)、5/27土師淳君殺害(神戸連続児童殺傷事件)、6/17臓器移植法成立(施行は10/16)、6/20-22第23回サミット(デンバー)、6/26『ハリーポッターと賢者の石』イギリスで出版、6/28神戸連続児童殺傷事件の犯人逮捕、7/1香港返還、7/2タイ・バーツ変動相場制へ(アジア通貨危機)、7/4 Mars Pathfinderが火星に着陸、7/29福田和子を時効直前に逮捕、起訴、「危ない危ない」が有名に、8/1永山則夫死刑執行、8/29家永教科書裁判第三次訴訟(国家賠償請求)、最高裁は国に40万円の賠償を命令、8/31ダイアナ妃交通事故で死亡、9/5マザー・テレサ死亡、9/11ロッキードで有罪確定した佐藤孝行議員が総務庁長官として入閣、22日辞任、9/18オスロで、対人地雷全面禁止条約が採択される、10/1長野新幹線「あさま」開業、10/15土星探査機Cassini-HuygensがCape Canaveral から打ち上げ(2004/6/30土星軌道に投入)、10/16日本で臓器移植法施行、10/27ニューヨーク株式市場が史上最大の下げ幅、各地に波及、10/31東京DLや川崎駅前でハロウィーン行事始まる、11/2橋本首相がロシアのクラスノヤルスクでエリツィン大統領と会談し、合意、11/3三洋証券倒産、11/17ルクソール事件(イスラム過激派)、11/17北海道拓殖銀行経営破綻、11/22山一証券経営危機、11/24山一證券自主廃業へ、記者会見で野澤正平社長が『社員は悪くありませんから』と絶叫。その後経営破綻相次ぐ、11/26日本全国各地の銀行で取り付け騒ぎ、12/4韓国、通貨危機対策のためIMFとの間で協定締結、12/7介護保険法公布、12/11第3回気候変動枠組み条約締結公会議COP3で京都議定書を採択、12/18韓国大統領選挙、金大中が当選、12/18東京湾アクアライン開通、12/26ポケモンショック事件、12/27新進党が解党決定、など。写真は、神戸ポートアイランドのO2 HIMAWARIを筆者撮影。

日本では、前年11月に発売された「たまごっち」がブームとなり、渡辺淳一の不倫小説「失楽園」がベストセラー、「もののけ姫」と「タイタニック」が公開された。他の流行語・話題語としては、「ビジュアル」「ガーデニング」「ビッグバン」「透明な存在」「パパラッチ」「郵政三事業」「成田離婚」「アダルトチルドレン」など。

チューリング賞は、対話型コンピューティングの未来を切り開き、それを現実化するのに鍵となる技術(bitmap screen、マウス、ハイパーテキスト、グループウェア、GUIなど)を発明したことに対してDouglas Carl Engelbart(Bootstrap Institute)に授与された。

エッカート・モークリー賞は、IBM社において、Out-of-Order実行のためのTomasuloのアルゴリズムを考案したRobert Tomasuloに授与された。

この年のノーベル物理学賞は、「レーザー光を用いて原子を冷却および補足する手法の開発」に対して、Steven Chu、Claude Cohen-Tannoudji、William D. Phillipsの3名に授与された。化学賞は、ATP の合成の基礎となる酵素機構の解明に対し、Paul Delos BoyerとJohn Ernest Walkerに、イオン輸送酵素、Na+, K+-ATPアーゼの最初の発見に対しJens Christian Skouに授与された。生理学・医学賞は「プリオンの発見」に関して、Stanley B. Prusinerに授与された。またオプション評価モデルであるブラック-ショールズ方程式の開発と理論的証明に対して、ノーベル経済学賞(正式には、アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞)が、Robert Cox MertonとMyron S. Scholesに授与された。

カルト教団Heaven’s Gateによると、「Hale-Bopp 彗星の裏側にはUFOが隠れていて、地球をrecycleしようとしている。心あるものは体という容器を脱ぎ捨て、UFO に乗って地球を去ろう!!!」オウムとはちょっと違うが世紀末である。8月に外国から来たジャンクメールに、「神から封印した巻物を解く鍵を与えられた。世の終りは近い。」なんてものもあった。黙示録気取りか。「世の終わり」はまだ来なかったが、11月30日、自宅で使用していたPC9801RXのディスプレー(もちろんブラウン管)が、「ボン・ジジーーー」という音とともに終末を迎えた。10年前のものでそろそろ新時代のマシンに替えなくては。

地球シミュレータ計画

1) 地球シミュレータ計画始動

報告書『地球変動予測の実現に向けて』(1996/7)を受けて、「計算科学技術推進会議地球シミュレータ部会」が開かれたことはすでに述べたが、この部会は6回の審議を経て報告書『「地球シミュレータ」計画の推進について』をまとめた。

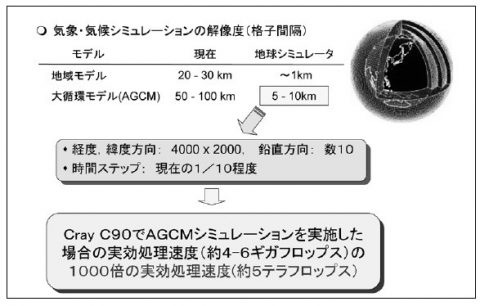

報告書では、現在の分解能を水平方向に10倍、鉛直方向に数倍引き上げることにより、モデル化を最小限にして直接シミュレーションを行うことが可能になる、そのためには現在の1000倍、すなわち5 TFlopsの実効性能が必要である、と述べられている。これをマイクロプロセッサで実現するには、50~100 TFlopsのピーク性能が必要となるが、ベクトル計算機を要素とすることにより、30 TFlops程度のピーク性能で達成可能と分析している。図は「地球シミュレータ開発史」から。

|

2) 研究開発センター

1997年4月1日、宇宙開発事業団(NASDA)と動力炉・核燃料開発事業団(動燃)の両機関は、地球シミュレータ研究開発に関する協力協定を締結し、この協定に基づいて、プロジェクト・マネージメントを担う「地球シミュレータ研究開発センター」を設置した。1995年から高度情報科学技術研究機構副理事長を務めていた三好甫は、宇宙開発事業団地球シミュレータ研究開発センター長に就き、動燃の客員研究員を兼務した。同時に、高度情報科学技術研究機構(RIST)を、効率的な並列ソフトウェア開発のための支援機関に位置づけた。しかし、もんじゅのナトリウム漏れ事故や動燃の火災爆発事故などのため、1998年には動燃が改組され、地球シミュレータ開発体制は大きな変更を迫られることになる。

3) 概念設計

1997年5月、「地球シミュレータ用高速並列計算機の設計等提案書に関する官報公示」が行われた。説明会には国内外の5社が参加したが、技術提案書を提出したのは日本電気と富士通の2社のみであった。両社とも評価基準を満たしていたので、7月両社に、8月から11月の期間に、概念設計が研究委託された。11月、提出された概念設計書の審査・評価の結果、総合得点でより高い評価を得た日本電気が開発業者に決定した。

4) 基本設計

これを受けて、1997年12月、NASDA、動燃と日本電気との間で、「地球シミュレータ用超高速並列計算機の基本設計」業務委託の契約が締結された(納期は1998年3月)。さらに、1998年1月から要素技術設計(納期は1998年5月)、3月から実装技術に関する設計(納期は98年6月)も開始された。この後に、要素技術の試作および中間評価を経て、地球シミュレータの具体的な製作が開始される。

|

|

5) 地球フロンティア研究システム

アプリケーション関係では、1997年10月に、NASDAと海洋科学技術センター(JAMSTEC)との共同事業として、地球フロンティア研究システムが創設され、松野太郎がシステム長となった。報告書「地球変動予測の実現に向けて」(1996)において具体的に掲げられた目標を実現するために、初年度に、気候変動予測研究プログラム、水循環予測研究プログラム、地球温暖化研究プログラム、続いて大気組成変動予測研究プログラム、生態系変動予測研究プログラムが設置した。1997年、アメリカ国立気象局から真鍋淑郎氏を地球温暖化研究プログラムの領域長に招聘した(写真はWikipediaから)。アメリカでは「頭脳流出」と騒がれたそうである。残念ながら、2001年秋にアメリカに帰国することになる。日本の縦割り行政が研究を阻害していることに幻滅したためと言われている。同氏は、2021年ノーベル物理学賞を受賞する。

筆者も2001年ころ関係者と会食したとき、「地球シミュレータは世界一の資源なのだから、大部分を地球科学のために使うとしても、一定の資源を他の計算科学の研究のために提供すべきである」と述べたところ、強烈な反対に出会ったことを記憶している。縄張り意識なのか、会計検査院から目的外使用と指摘されることを恐れたのかは知らないが。

アプリの開発については、関係する複数の期間の間の調整不足や思惑の違いなどによって、スムーズに進展せず、多少の混乱が生じる事態となった。以上は『地球シミュレータ開発史』による。

経緯は忘れたが、1997年12月16日、筆者は地球シミュレータ研究開発センターに呼ばれ、「連立一次方程式の諸解法とその並列化」という講演を行った。

日本政府の動き

|

|

1) 諮問第25号

前年1996年7月2日、第1期の科学技術基本計画が閣議決定された。その具体化方策の一つとして、1997年7月28日、内閣総理大臣橋本龍太郎から科学技術会議議長である橋本龍太郎あてに、情報科学技術の戦略的な推進方策について、諮問第25号「未来を拓く情報科学技術の戦略的な推進方策の在り方について」が送られた。科学技術会議では、新しく情報科学技術部会を設置して審議を進めることになった。この部会は、石塚貢(常勤科学技術会議議員)を部会長とし、5人の科学技術会議議員(森亘、吉川弘幸、関本忠弘、熊谷信昭、佐野陽子)と産官学の専門委員19名からなる。産業界からは、NTT、日立、富士通などの大会社に加えて、ソフテックの武田喜一郎社長も専門委員に含まれていた。筆者も末席を汚した。任期は1999年3月まで。写真は仰々しい辞令だが、上下の余白が切れているのが不思議である。

部会は、12月10日に第1回会合を開き、以後1999年2月24日まで16回開催された。

2) 未来開拓「計算科学」

日本学術振興会の未来開拓事業は前年から始まっていたが、筆者は計算科学の重要性を考え、「計算理学」という新規研究分野を理工部会委員である小林俊一(東大理)を通して1997年1月頃提案した。最初、慶応義塾大学の米澤富美子教授から「計算理学」を出すという予定であったが、出さないということなので筆者が小林俊一委員を通して提案することになった。骨子は、共通点を持つ問題ごとに最適なアーキテクチャを採用することによって、今後数年間に20~100倍の性能向上が期待できると力説した。推進すべきプロジェクト内容の例として、第一原理物質設計、タンパク質の立体構造、強相関電子系、銀河形成の解明、超新星の重力崩壊の解明、格子上の量子色力学を挙げた。競争相手は「光科学」だと言う噂であった。

小林俊一教授が、「汎用の並列計算機ではだめで、専用計算機が必要」というような推薦をしたらしく、コンピュータ科学者の委員からは「並列計算機は最近急速に進歩したので、汎用でも十分役に立つ」というような反論があったそうである。筆者としても、11年前のQCD-PAXヒアリングの際の激論を思い出し、「専用vs.汎用」の議論をどの程度展開すべきか思案した。汎用でいいというと、大型計算機センターを使えばいい、ということになってしまうので、「最適なアーキテクチャ」を主張の軸にした。筆者の経験では、「ただ、計算パワーが欲しい」というプロジェクトは通りが悪く、何か独自性を出さないと魅力に欠けることになる。

同時に、東大工の矢川元基から「計算力学」の提案がなされた。どういう議論があったかは知らないが、両提案をマージして「計算科学」とすることになり、矢川元基が推進委員長となった。推進委員は以下の通り。所属は当時。

|

矢川元基(委員長) |

東京大学工学系研究科 |

|

稲垣康善 |

名古屋大学工学研究科 |

|

小柳義夫 |

東京大学理学系研究科 |

|

小林昭一 |

京都大学工学研究科 |

|

里深信行 |

京都工芸繊維大学工芸学部 |

|

白鳥正樹 |

横浜国立大学工学部 |

|

杉本大一郎 |

放送大学 |

|

寺倉清之 |

産業技術融合領域研究所 |

|

森正武 |

京都大学数理解析研究所 |

1997年2月27日の第1回委員会で推進構想を議論し、3月10日の第2回委員会では委員からの7件のプロジェクトの提案に基づいて議論し、プロジェクト・リーダ予定者を含めて4月11日の第3回委員会で調整を進めた。この日の推進委員会は、8件のヒアリングを含んで、夜9時まで7時間半もかかった。

結論として、2件は不採択とし、シナジー効果を狙って、毛色の異なるプロジェクトを連合させ4つのプロジェクトを構成した。5月12日の理工部会で矢川委員長が説明し、5月22日の事業委員会で正式決定となった。5年間で合計25億円という計画であった(実際はあとで削減された)。決定したプロジェクトとリーダは以下の通り。

(a) 次世代超並列計算機開発(岩崎洋一、牧野淳一郎提案を含む)

(b) 設計用大規模計算力学システムの開発(吉村忍)

(c) 地球規模乱流解明のための計算科学(金田行雄、里深信行提案を含む)

(d) 次世代エレクトロニクスのための物質科学シミュレーション(今田正俊)

1998年には1件の追加募集を行い、3件の応募の中から、

(e) 第一原理からのタンパク質の立体構造予測シミュレーション法の開発(岡本祐幸)

を加えて、2003年3月まで継続する。

日本学術振興会は1997年6月頃インターネットに加入し、ホームページを持つようになり、未来開拓のホームページができたが、各プロジェクトの詳しい情報を広報するために、筆者の研究室のコンピュータに未来開拓「計算科学」のホームページを設置した。

3) 日本原子力研究所

既に述べたように、計算科学技術推進センターは1996年3月11日には駒込から中目黒に移転し、VPP300/16、Cray T94/4、SX-4/2C×3、SR2201/64、SP2/48の5台の(中型)並列コンピュータを設置した。SX-4/2C×3となっているのは、6 CPUのSX-4では、シングルノード(共有メモリ)で構成するのが普通であるが、マルチノードの実験を行うために、あえて3ノードに分けたのであろう。あたかも国内外の並列コンピュータの展示場の様であった。この資源を用いて、1997年度からは、企業、研究機関、大学等の研究者、大学院生を対象に、「計算科学技術ソフトウェア研究開発提案の募集」を行う制度を発足させた。

なお、VPP300/16は、1996年11月のTop500において、Rmax=34.10 GFlops、Rpeak=35.20 GFlopsで46位にランクしている。SR2201/64も同Top500において、Rmax=14.20 GFlops、Rpeak=19.20 GFlopsで、117位tieにランクしている。他は出ていないようだが、T94/4は385位tieに、SP2/48は199位tieに相当する性能である。

筆者は、1997年4月から、計算科学技術推進センターの第1種客員研究員を委嘱され、月に2度ほど2~3時間訪問して、センターのミーティングに参加し、研究員の指導に当たった。民間の総合研究所から並列処理の勉強に出向して来た研究員も多く、並列処理の民間への普及にも多少は貢献したと思う。大変楽しい仕事であった。この仕事は2000年3月まで3年間続いた。

11月4日~5日に、東海村の原子力研究所で「原子力におけるソフトウェア開発」研究会が開催され、「並列計算におけるハードウェアとソフトウェアの動向」という講演を行った。

前年始まった数値トカマク開発専門部会(NEXT)は、第6回が1997年4月10日に開かれたが、その後の記録は手元にない。専門部会はしばらく続いたようである。

4) 高エネルギー加速器研究機構(統合発足)

筆者の古巣である文部省高エネルギー物理学研究所は、東京大学原子核研究所・東京大学理学部附属中間子科学研究センターを統合して1997年4月1日に高エネルギー加速器研究機構として発足した。

5) 新情報処理開発機構(後期発足)

通産省が1992年度から発足させた新情報処理開発機構(RWCP, Real World Computing Partnership)の前期は1997年に終了したが、並列コンピュータRWC-1製作のプロジェクトだけは1年予算繰り越しが認められた。その評価書は1998年11月に出される。

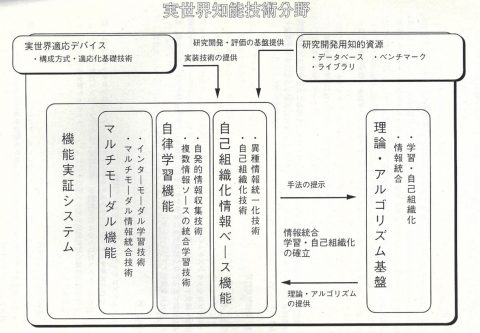

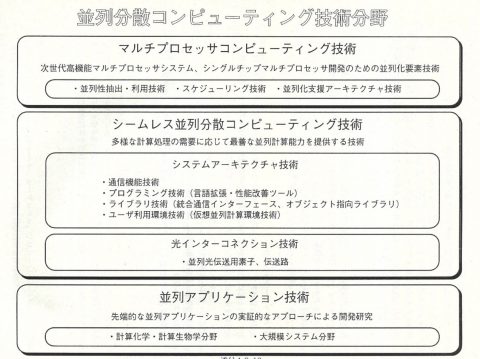

1997年5月には、後期のための「次世代情報処理基盤技術開発(RWC-RWI/PDC)事業基本計画がまとめられ、「実世界知能技術分野(Real World Intelligence)」と「並列分散コンピュータ技術分野(Parallel Distributed Computing)」が定義された。図は基本計画から。基本計画では、「柔軟な実施体制、競争原理の導入等、RWC基本計画の基本方針を原則として継承するとともに、実世界知能技術、並列分散コンピューティング技術分野ごとに適切な方法、体制によって研究開発を実施する。」としている。

RWCP筑波研究センターでは、並列OSや並列プログラミングとの開発機構として、1995年から種々のクラスタを開発実装してきたが、1997年10月には、高速なネットワークで結合されたRWC PC Cluster IIを完成させた。

|

|

6) 電子技術総合研究所

このころ、電子技術総合研究所では、EM-4(1990)につづき、高並列データ駆動型計算機EM-Xを開発した。これは、分散共有メモリ型の並列計算機で、80個のPEがサーキュラーオメガ網で接続されている。PE単体性能は、整数演算最大20 MIPS、単精度浮動小数演算最大40 MFlopsである。

7) 情報処理振興事業協会

1996年3月、産官学が協調して応用ソフトウェアを実用的段階まで育成する場をつくるために、電総研の関口智嗣の企画により、産業基本ソフトウェアフォーラム(SIF, Software Infrastructure Forum)を設立したことは述べた。この関係で、1997年6月12日に、東京プリンスホテルで開かれた、情報処理振興事業協会(IPA、後の情報処理推進機構)のパネル「創造的ソフトウェア 科学計算/解析技術」に引っ張り出された。企画は棟上昭男理事、コーディネータは関口智嗣、メンバは筆者の他、秋葉博(アライドエンジニアリング)、善甫康成(住友化学)、高田俊和(日本電気基礎研究所)、橋口真宜(計算流体力学研究所)であった。

このパネルの趣旨は、「新産業創出をもたらすソフトウェア開発はいかにあるべきか」といことで、更に言えば、「事業費を投入して開発しているソフトウェアが如何にすれば世の中の役に立つのか,どうしたら新産業創出に結びつくのか、税金の無駄遣いだったと言われないためにはどうするべきか」ということであった。筆者はSIFの紹介をしたが、どんな議論になったかは記憶にない。

8) 日米ネットワーク

JST が構築したIMnet(省際ネットワーク)は文部省以外の政府機関をネットワークに接続していたが、日本からアメリカへのパケットが落ちてばかりいるという苦情が出てきた。SINETも同様であった。1997年1月26日に何かの会議で日本に来ていたNSFのSteve Goldstein博士を六本木のANAホテルで捕まえた。1995年のところに書いたように、同博士とは、同年6月5日~12日に北京で開催された第18回Pacific Science Congressでご一緒して以来何度となくお会いして、ネットワークサービスについて議論している。今回は、釜江常好教授(東大理学部)、菊池俊一氏(JST)と筆者で非公式にお会いし、たしかトンカツを食べながらアメリカのどこに問題があるか調べてほしいと要請した。博士は帰国後すぐ調べてくださり問題は西海岸のStocktonのSprintのルータにあることを見出し解決した、と記憶している。記録によると、博士はこの年、NSFのプログラムとして、世界中を高速で接続するためStar TAP (Science, Technology and Research Transit Access Point)という接続拠点を立ち上げている。コンピュータネットワークの運営のためには、人間のネットワークが重要だと痛感した。Goldsteinも“Yes, Yoshio, the human networks are really the most important.”と同じ意見であった。

日本の大学センター等

1) 「スーパーコンピュータ研究会」

1997年度第一回の「スーパーコンピュータ研究会」は、1997年5月13日、東京大学大型計算機センターにおいて開催された。プログラムは以下の通り。

|

10:30-11:15 |

「並列計算の未来像」 |

小柳義夫(東京大学、理学部) |

|

11:15-12:00 |

「HPFの動向」 |

妹尾義樹(NEC C & C 研究所) |

|

13:00-13:45 |

「MPI2の最新動向」 |

小西弘一(NEC C & C 研究所) |

|

13:45-14:30 |

「大阪大学大型計算機センターにおけるスーパーコンピュータの運用」 |

山井 成良 (大阪大学大型計算機センター) |

2) 東北大学(SX-4)

東北大学大型計算機センターは、SX-4を導入した。1997年11月のTop500では、4台のSX-4/32が47位tieで登場している。Rmapx=61.7、Rpeak=64.0 GFlopsである。4台を結合して、SX-4/128H4としての運用を始めるのは1998年1月からである。

1997年3月、NX7000/460およびExemplar/Xの運用を開始した。

3) 京都大学(VX/2)

京都大学大型計算機センターは、1997年2月、VPP500/15用のプログラミング環境として、VPP500の上位互換アーキテクチャをもつVX/2という会話型ベクトル計算機のサービスを開始した。VX/2は2台のPEから構成され、各PEは主記憶512MB、最大演算速度が2.2 GFlopsのベクトル計算機である。OSとしてUnixのUXP/Vの運用がなされた。

4) 大阪大学(SX-4/64M2)

大阪大学大型計算機センターは、1997年1月、SX-4/64M2のサービスを開始した。1997年6月のTop500では、大阪大学の2台のSX-4/32が38位tieで登場している。Rmax=60.6 GFlops、Rpeak=64.0 GFlopsである。ということは、当初はSX-4/32を2台でサービスしていたのかもしれない。1997年11月のTop500では、SX-4/64M2がRmax=122.0、Rpeak=128.0 GFlosで27位にランクしている。結合してマルチノードとして運用され、Linpack測定ができるようになったのであろう。

5) 京都大学化学研究所

京都大学化学研究所は、1997年1月、Cray T94/4128およびSilicon Graphics/Cray Origin 2000(128コア)を導入した。後者は、1997年6月のTop500で、32コア4台として278位tieにランクされている。1997年11月のTop500では64コア2台として166位tieに、1998年6月には128コア1台として93位tieにランクされている。

次回は日本の学界の動きと国内会議。三好甫の発案により、HPFを応用分野のユーザが広く利用できるために「HPF合同検討会」が発足する。SWoPP阿蘇に合わせてHPCS‘97が開催される。

|

|

|