新HPCの歩み(第148回)-1997年(f)-

|

ICS 1997で筑波大学のグループがCP-PACSについて詳しい発表を行った。米欧で交互に開かれている計算物理学国際会議PC’97がUC Santa Cruzで開催され、筆者はCP-PACSについて講演した。MPU業界の最新情報が一堂に会するMicroprocessor Forum 1997ではIA-64アーキテクチャの概要が発表された。 |

国際会議(続き)

15) APAN Consortium

1997年6月3日にAPAN (Asia-Pacific Advanced Network) Consortiumが国際的非営利団体として設立された。7月15日には東京麹町でAPAN Workshopが開催された。よく見ると、国際会議というより、国際組織主催の国内向け啓発ワークショップであった。

|

13:00 |

プログラム委員長挨拶 |

後藤 滋樹 |

|

13;05 |

イントロダクション |

釜江常好(東大理) |

|

13;10 |

Network and High-Energy Physics(素粒子原子核での利用形態) |

藤井 啓文 (KEK) |

|

13:30 |

米国BNL研究所とのスピン物理共同研究における高速ネットワークの役割 |

市原 卓(理研) |

|

13:50 |

米国ブルックヘブン研究所での高エネルギー重イオン衝突国際共同研究における高速ネットワークの役割 |

浜垣 秀(東大) |

|

14:10 |

ハワイのすばる望遠鏡のデータを世界に発信する |

近田 義広(国立天文台) |

|

14:30 |

大型ミリ波サブミリ波干渉計計画 |

森田耕一朗(国立天文台) |

|

14;50 |

Scientific Satellite Data Exchange and Analysis |

星野 真弘(宇宙科学研究所) |

|

15:10 |

日米協力Phoenix実験におけるネットワーク利用 |

徳宿 克夫(東大理) |

|

15:30 |

休憩 |

|

|

15:50 |

APBioNet: Asia-Pacific Bioinformatics Network |

菅原 秀明(国立遺伝学研) |

|

16:10 |

GenomeNet: Topology, Statistics and Services |

佐藤 賢二(東大医科研) |

|

16:30 |

高速広域分散環境の技術 |

中村 修 (WIDE) |

|

16:50 |

マルチキャストアプリケーションの開発動向 |

森川 誠一(シスコシステムズ) |

|

17:10 |

VLBI between Japan and Korea via communication link |

浜 真一 |

|

17:30 |

APANを用いた医療ネットワークの相互接続の試み |

水島 洋(国立がんセンター) |

|

17:50 |

国際医療協力における画像伝送システム |

秋山 昌範(国立国際医療センター) |

|

18:10 |

World Wide Microscope:インターネット顕微鏡による国際医療連携 |

永田 宏(国立がんセンター研究所) |

16) HPDC-6

第6回目となるHPDC-6 (Sixth IEEE International Symposium on High Performance Distributed Computing)は、1997年8月5日~8日にオレゴン州PortlandのPortland State Universityで開催された。主催は、IEEE CS TC on Distributed Processing、HPDC Laboratory at Syracuse University、Oregon State University、Portland State Universityである。初日には5件のtutorialが行われた。基調講演は以下の通り。

|

Keynote |

Making the Next Generation Internet Safe at Any Speed |

Ken Birman, Cornell U. |

|

Keynote |

|

Ken Kennedy, Rice U. |

会議録はIEEEから出版されている。

|

|

17) ICPP 1997

第26回目となるICPP 1997 (1997 International Conference on Parallel Processing)は、1997年8月11日~15日にイリノイ州Bloomingtonで開催された。主催はIACC (International Association for Computers and Communications)とThe Ohio State Universityである。電子版会議録はIEEE XploreとIEEE/CSに置かれている。

18) ICS 1997

ACM SIGARCHが主催するICS (International Conference on Supercomputing)の第11回目は、オーストリアのViennaで7月7日~11日まで開催された。組織委員長はHans Zima(Vienna大学)、プログラム委員長はSteve Wallach(HP Convex)であった。ACMからプロシーディングスが発行されている。

この会議で筑波大学のグループがCP-PACSについて詳しい発表を行った。Taisuke Boku, Ken’ichi Itakura, Hiroshi Nakamura, Kisaburo Nakazawa,“CP-PACS: a massively parallel processor for large scale scientific calculations”である。

また、E. Johnson, D. Gannon and P. BeckmanはHPC++を提案した。これは並列標準テンプレートC++ライブラリである。その後どう発展したかはよく分からない。

19) Lattice 97

第15回目となるInternational Symposium on Lattice Field Theory(通称Lattice 97)は、1997年7月22日~26日にイギリスのEdinburghで開催された。会議録はNuclear Physics B – Proceedings Supplements 63 (1998)として出版されている。

20) International Conference on Computational Physics, PC’97

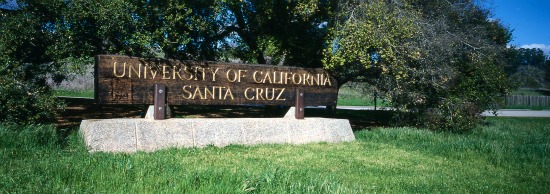

PC’97 国際会議は1997年8月24日から28日まで、University of California, Santa Cruz 校にて開かれた。参加者約300人。この会議は、IUPAPの支援の下で、アメリカ物理学会 (APS) とヨーロッパ物理学会 (EPS) が共同で運営し、1年毎にアメリカとヨーロッパとで交互に開催されている。

Santa Cruz は、San Francisco から南に100Km余り下がった海沿いの保養地で、Monterey や Carmel のすぐ北に当たる。キャンパスは丘陵地帯に広大に広がり、会議の場所は大学の入口(写真は同大学Physics Departmentのページから)から数キロも離れていた。朝晩には鹿の群が校舎のすぐ近くまで顔を出す。宿舎に当てられた贅沢なコンドミニアムと、食堂と、会議場とがそれぞれ約1Kmも離れ、しかも数十mの高低差があり、毎日相当な距離を歩かされた。あるアメリカ人が”the healthiest conference I’ve ever attended” と言っていた。昼間はかなり暑くなるが、朝晩は寒いくらいで、大変快適だった。

|

今回は、CP-PACS についての招待講演”CP-PACS — Parallel Computer for Computational Physics”を頼まれたこともあり、学術振興会未来開拓「計算科学」研究推進委員会の調査活動の一環として参加した。講演ではCP-PACSの安定性、分割運転、将来計画など多くの質問が出た。

ASCI計画について特別セッションがあり、システムから応用まで熱心な討論が行われた。今回の会議で扱われたテーマをざっと分類すると、

|

|

plenary talks |

parallel sessions |

|

電子構造 |

2 |

2 |

|

分子動力学 |

2 |

2 |

|

モンテカルロ |

1 |

3 |

|

流体力学 |

4 |

3 |

|

物質設計 |

3 |

6 |

|

プラズマ |

0 |

1 |

|

デバイス |

2 |

1 |

|

地質学 |

0 |

1 |

|

素粒子 |

1 |

1 |

|

量子計算 |

1 |

1 |

|

産業応用 |

1 |

1 |

|

ASCI |

7 |

0 |

|

計算機 |

2 |

0 |

|

object-oriented model |

1 |

1 |

この会議のアブストラクト集はインターネットで公開されていた。筆者の報告もある。帰りはUC Davis/Livermore Applied Scienceに滞在中の志田晃一郎氏(武蔵工大)の車でカリフォルニア州道1号を通ってサンフランシスコ空港まで送っていただいた。途中Half Moon Bayなど海岸の景観がすばらしかった。

21) HOT CHIPS 9

1989年から始まった高性能半導体に関する国際会議HOT CHIPSは、9回目のHOT CHIPS 9 (1997)を、1997年8月24日~26日にStanford大学のKresge Auditoriumで開催した。基調講演およびパネル討論会は以下の通り。

|

“Gigascale Integration: Is the Sky the Limit?” |

James Meindl |

|

“HDTV and Other Advances in Communications and Broadcasting” |

Reed Hundt, Chairman, Federal Communications Commission |

|

Panel: If **I** Were Defining ‘Merced’ |

Moderators: John H. Wharton, Applications Research |

HPCwire 1997/9/4によると、これまでクロックレートを上げることや、スーパースカラーの多重度を上げることに力を注いできたチップベンダは、高い並列性の追求に方向転換しつつあると伝えている。

22) Euro-Par 1997

第3回目のEuro-Par ’97 (Parallel Processing, Third International Euro-Par Conference)は、1997年8月26日~29日にドイツのPassauで開催された。会議録は、Springer社のLNCS 1300として出版されている。

23) ISS 97

杉本大一郎東大教授の還暦・定年退職を記念して、ISS 97 (International Symposium on Supercomputing -New Horizon of Computational Science-)が1997年9月1日~3日に東京北の丸の科学技術館で開催された。以下の招待講演が行われた。当時の主要な科学技術用高性能計算機やその応用について、汎用・専用を含め広くカバーしている。

|

Welcome address |

J. Makino (SOC Chair) |

|

Keynote Speech |

D. Sugimoto |

|

“Hydrodynamics and Nucleosynthesis” |

W.D. Arnett (University of Arizona) |

|

“Implications of and Constraints upon Reactive Flows in Novae” |

J.W. Truran (Univ. of Chicago) |

|

“Evolutionary Processes in Close Binaries” |

Yoji Kondo (NASA/GSFC) |

|

“Numerical Simulations of Rayleigh-Taylor Instabilities in Supernova Explosions” |

Izumi Hachisu (U. Tokyo) |

|

“Stellar Dynamics of Dense Stellar Systems” |

Piet Hut (IAS) |

|

“Stellar Dynamics on 100 TFlops special-purpose computers” |

J. Makino (Univ. of Tokyo) |

|

“Direct astrophysical N-body simulations on general and special purpose parallel computers: algorithms and challenges” |

Rainer Spurzem (Astronomisches Rechen-Institut) |

|

“Simulation of Star Cluster Dynamics” |

Douglas Heggie (University of Edinburgh) |

|

“Accretion of planets and moons” |

Shigeru Ida (Tokyo Institute of Technology) |

|

“Deep Blue: The New Chess King from IBM” |

Feng-Hsiung Hsu (IBM) |

|

“Lessons learned in Special-Purpose Computers” |

A.F. Bakker (Delft Institute of Technology) |

|

“Reconfigurable Computing” |

Jeff Arnold (independent consultant) |

|

“Special-purpose Computer for Radio Astronomy” |

S.K. Okumura (NRO) |

|

“Special-Purpose Computer for Classical Particle Simulations” |

Makoto Taiji (Institute of Statistical Mathematics) |

|

“Molecular simulations on parallel and special-purpose computers” |

M.J. Field (Institut de Biologie Structurale) |

|

“Recent Techniques and Approaches for Macromolecular Simulations Requiring High Performance Computing Resources” |

Bernie Brooks (National Institutes of Health) |

|

“Massive Parallelism – The Hardware for Computational Chemistry” |

Martyn Guest (Daresbury Laboratory) |

|

“Molecular Dynamics Studies of Ion Channels” |

Michael Klein (University of Pennsylvania) |

|

“The QCDSP computer: Particle Physics with 20,000 processors” |

Robert Mawhinney (Columbia University} |

|

“The CP-PACS Project and Lattice QCD” |

Yoichi Iwasaki (Tsukuba University) |

|

“The APE Family of LGT Processors: Lessons from three Generations of Machines” |

Raffaele Tripiccione (INFN/Universita di Pisa) |

|

“Beyond 100 TeraFlops through Superconductors, Holographic Storage, Processor-in-Memory, and the Data Vortex” |

Thomas Sterling (JPL/Caltech) |

|

“Trend of General-Purpose Supercomputing; Current and Future” |

Takehiko Kato (SGI/Cray) |

|

“Vector-Parallel Processing Approach in Large Scale Scientific Computations — VPP300/VPP700 Systems –“ |

Ken Miura (Fujitsu) |

|

“Present and Future of HPC Technologies” |

Tadashi Watanabe (NEC) |

|

“The HITACHI RISC Parallel Processor SR2201 and its Performance with Pseudo Vector Processing” |

Takahiro Yoshimura (Hitachi) |

|

“Trend of Digital’s microprcessor and HPC system” |

Mamoru Nakano (DEC) |

|

Closing Remark |

T. Ebisuzaki (RIKEN) |

会議録がKluwer Academic Publishers/Springer Scienceから出版されている。

24) ARCS 1997

第14回目となるARCS 1997 (Architektur von Rechensystemen, Arbeitsteilige Systemarchitekturen: Konzepte, Lösungen, Anwendungen, Trends)は、1997年9月8日~11日にドイツのRostockで開催された。

25) ParCo 97

第7回目となるParCo97は、ドイツのBonnのWissenschaftszentrumにおいて1997年9月16日~19日に開催された。主催はGMD, Institute for Algorithms and Scientific ComputingとParCo Conferences, The Netherlandsであった。日本からは筆者と島崎眞昭がプログラム委員に加わっているが、筆者は出席しなかった。4件の招待講演が行われた。

|

Parallel and Distributed Computing using Pervasive Web and Object Technologies |

Geoffrey Fox, USA |

|

Parallel Multimedia Computing |

Argy Krikelis, United Kingdom |

|

Parallel Database Techniques in Decision Support and Data Mining |

Andreas Reuter, Germany |

|

Europort-D: Commercial Benefit of Using Parallel Technology |

Klaus Stüben, Germany |

会議録は、Erik H. D’Hollander, Gerhard R. Joubert, Frans J. Peters, Ulrich Trottenberg:

Parallel Computing: Fundamentals, Applications and New Directions, Proceedings of the Conference ParCo’97, 19-22 September 1997, Bonn, Germany. Advances in Parallel Computing 12, Elsevier 1998として出版されている。

26) Microprocessor Forum 1997

MPU業界の最新情報が一堂に会するMicroprocessor Forum 1997は、1997年10月14日~15日に、カリフォルニア州San JoseのFairmont Hotelで開催された。参加した村上和彰の報告によると、目玉はIntel-Hewlett-Packardが共同開発中の次世代64ビットMPU技術「IA-64命令セットアーキテクチャ」の発表と、Intel社とRambus社が共同開発中の次世代DRAMの「DirectRambus」の2つであった。そのほか、IntelがPentium IIのデザインの拡張「Pentium II Design Enhancements」を明らかにするほか、米AMD社はK6を拡張した「The AMD-K6 Plus: An Enhanced K6 Microprocessor」を、米Cyrix社は新しいMPU「A New, High-Performance x86 Microprocessor」をそれぞれ発表した。また、x86系MPU(Intel IA-32, AMDのK6 3D, K6+ 3D, K7, Cyrixの6x86MXとCayenne, IDTのC6とC6+)と高性能RISC MPU(UltraSPARC-III, IBM POWER3, HP PA-8500, HAL SPARC64-III)の発表が行われた。

IA-64の命令セットの概要が、初めて公表された。村上和彰の報告によると、これは128ビットを基本語長とするVLIW(超長形式機械命令)「風」アーキテクチャで、IntelとHPはこれをEPIC(Explicit Parallel Instruction Computing) と呼んでいる。通常のVLIWとは異なり、同時に実行可能な128ビット長命令の数はプロセッサ毎に異なっていてもよく、命令フェッチ巾で決まる。

128ビット長命令は、40ビット長程度の短形式命令が3個、そしてテンプレートと呼ぶフィールドから成る。テンプレートでいくつの短形式命令が同時実行可能であるかを指定する。これはコンパイラによって行われ、現在のPentium等のスーパースカラ・プロセッサのようにハードウェアが実行時に命令の同時実行可能性を判断することはない。ただし、互換性を保証するために、命令間の依存関係を検出して命令の実行開始を一時待たせるためのインターロック機構は備えている。

他に、プレディケート付き実行と投機的ロード命令実行の機能を備える。プレディケートとは通常の分岐命令で用いる分岐条件に相当し、各命令に付いているプレディケートの値が真の場合にのみ命令の実行結果がレジスタ等に格納される。このプレディケート用に1ビット・レジスタを64個備える。投機的なロード命令実行の目的は、ロード命令のメモリアクセス遅延を隠蔽することにある。ロード命令とそのロード結果を用いる命令とは出来るだけ遠く離すために、分岐命令を飛び越えてロード命令を上方に移動することを許す。ただし、この2つの機能ともすでに既存の技術であり、それほど新規性はない。なお、レジスタ数は、汎用レジスタおよび浮動小数点レジスタともに128個。演算器の数はプロセッサ毎に異なる。

IntelはこのIA-64を高性能サーバ、ワークステーション用と位置づけており、今後も主力はx86系(IA-32)MPUとしている。最初のIA-64 MPUであるMerced(0.18μm)の出荷は1999年の予定(実際には2001年)。IA-32と完全互換となるよう、特殊なジャンプ命令で32ビットモードに移行する。

27) EuroPVM-MPI’97

ヨーロッパのPVM – MPI Users’ Group Meetingが、1997年11月3日~5日に、ポーランドのKrakowで開催された。1回目はEuroPVMとしてイタリアのRomeで1994年に、2回目はフランスのLyonで1995年に、3回目はドイツのMunichで1996年に開催され、この後はEuroPVM-MPIとして開かれている。

28) ISHPC 1997

第1回のISHPC (International Symposium on High Performance Computing) 1997が、1997年11月4日~6日に福岡で開催された。David KuchとArvindが基調講演を行い、7件の招待講演があった。参加者は120名。会議録はLNCS 1336, Springerとして発行されている。次の回は1999年。

29) SC97

1997年11月15日~21日までSan Jose Convention Centerで開かれたSC97については別の章で記す。

30) ICPADS 1997

第5回のICPADS 1997 (1997 International Conference on Parallel and Distributed Systems)は、1997年12月10日~13日に韓国ソウルで開催された。会議録はIEEE/CSから発行されている。

31) HiPC’97

4回目となるHiPC’97 (International Conference on High Performance Computing 1997)は、1997年12月18日~21日に、インドのBangaloreのThe Taj Residencyで開催された。以下の基調講演が行われた。

|

“Microprocessor System Performance: Beyond the MHz and SPECint Hype” |

Dileep Bhandarkar (Intel) |

|

“Trends in High Performance Computing” |

Mick Dungworth (SGI Cray |

|

“The IBM Deep Blue Chess Computer” |

Chung-Jen Tan (IBM) |

|

“Reconfigurable Computing as a Supercomputer Replacement” |

George J Milne (South Australia大学) |

|

“Vector-Parallel Processing Approach to High Performance Computing” |

Kenichi Miura (Fujitsu) |

|

“Seamless Computing: Integrating Parallel Computing and Network Computing with Future PCs” |

Shuichi Sakai (東大) |

SC97については2回にわたってお送りする。次回では、HennessyとKen KennedyがState-of-the-field講演を行う。

|

|

|