新HPCの歩み(第147回)-1997年(e)-

|

San Joseで開かれた小さなワークショップにおいて、日本のHPCの現状がアメリカ側の参加者に開示された。2回目のHPC AsiaがSeoulで開催され、チュートリアルと並行してThe First Cenju Workshopが開かれた。8回目のNEC Research Symposiumがベルリンで開催され、筆者はCP-PACSについて講演した。 |

国際会議

1) 計算科学国際シンポジウム

1997年1月27日~28日、虎ノ門パストラルを会場に、RIST高度情報科学技術研究機構の主催により、科学技術庁傘下の研究開発機関および国内外の並列スーパーコンピュータセンタやユーザ部門の専門家など、約400人が参加してInternational Symposium on Parallel Computing in Engineering and Science (ISPCES’97)(計算科学国際シンポジウム)が、開催された。このシンポジウムは原子力基盤クロスオーバー研究プロジェクトの発展形として二年前から準備されたもので、ISPCES’97実行委員会の委員長は矢川元基である。プログラムは以下の通り。

|

1997年1月27日(月) |

|

|

開会挨拶 |

岡崎俊雄(科学技術庁科学審議官) 澤岡昭(原子力基盤クロスオーバー研究推進委員会委員長/東京工業大学) 矢川元基(ISPCES’97実行委員会委員長/東京大学) |

|

来賓挨拶 |

有馬朗人(東京大学名誉教授/理化学研究所理事長) |

|

セッションA:高度計算科学一般(1) |

|

|

高度並列計算システムのための複合現象の計算モデル-戦略、ツール、アプリケーション |

K. McManus (University of Greenwich, U.K.) [M. Cross氏の代理] |

|

並列性と適合性-ふたつの必然的かつ挑戦的な計算科学の基礎論理 |

U. Trottenberg (GMD, Germany) |

|

階層型領域分割法による大規模並列有限要素法 |

矢川元基(東京大学) |

|

セッションB:原子力・量子力学 |

|

|

原子炉安全性問題に対する高度計算への期待 |

R. Schmidt (SNL, U.S.A.) |

|

CP-PACSプロジェクトと計算物理学 |

岩崎洋一(筑波大学) |

|

相対論的な量子理論と超並列計算機 |

N. Christ (Columbia University, U.S.A.) |

|

セッションC:地震学 |

|

|

並列計算機上での大領域内地震動モデリング |

J. Bielak (Carnegie Mellon University, U.S.A. ) |

|

並列計算機による地震シミュレーションの画像処理 |

D. E. Womble (Sandia National Laboratories, U.S.A.) |

|

クロスオーバーセッション:原子力用計算科学計算科学的手法による原子力分野の複雑現象の解明 |

|

|

複雑形状(高速炉燃料集合体)内部流れの数値解析 |

山口彰(動力炉・核燃料開発事業団) |

|

強制一様等方乱流渦構造の直接数値シミュレーション |

蕪木英雄(日本原子力研究所) |

|

広域計算を指向したネットワーク数値情報システム Ninf |

関口智嗣(電子技術総合研究所) |

|

原子力用構造物の巨視的/微視的損傷の計算科学的解析法の開発とその応用 |

笠原直人(動力炉・核燃料開発事業団) |

|

領域分割法による非線形弾塑性有限要素法の並列 |

牧野内昭武(理化学研究所) |

|

大変形有限要素法によるヘリウム脆化解析 |

白石春樹(金属材料技術研究所) |

|

脆性材料のメゾスコーピック系粒子/気孔構造の統計的取扱い |

荒井長利(日本原子力研究所) |

|

1997年1月28日(火) |

|

|

セッションD:高度計算科学一般(2) |

|

|

原研計算科学技術推進センターの役割と課題 |

淺井清(日本原子力研究所) |

|

INRIAにおける高度計算科学の研究 |

L. Kott (INRIA, France) |

|

セッションE:流体力学 |

|

|

セルラオートマトン法による複雑流れの並列計算- |

高橋亮一(東京工業大学) |

|

超並列機およびワークステーション網上での流体力学方程式の並列計算 |

里深信行(京都工芸繊維大学) |

|

混相流シミュレーションの挑戦的適用 |

G. D. Doolen (LANL, U.S.A.) |

|

一様等方性乱流の直接数値シミュレーション |

山本稀義(航空宇宙技術研究所) |

|

セッションF:地球環境・生物 |

|

|

NCAR大気環境研究所における高性能計算の動向 |

B. Buzbee (NCAR, U.S.A.) |

|

分子生物学と生命医療画像処理における並列計算 |

R. L. Martino (NIH, U.S.A.) |

|

分子動力学シミュレーションのための専用計算機 |

戎崎俊一(理化学研究所) |

|

閉会挨拶 |

國谷実(科学技術庁) |

原子力委員会のページに、講演の要旨が掲載されている。田村榮悦(日本IBM)のレポートによると、GMDのTrottenberg教授が、「並列分野には“Chicken and Egg Problem”(産業界に多い、「並列アプリケーションが先か、並列コンピュータが先か」で普及が遅れている問題)が存在し、これをブレーク・スルーしなければならない」と発言し、これが他の講演者にも引用されてシンポジウムのキーワードになったとのことである。Cornell Theory Centerの所長で、この分野の大御所であるM. Kalos博士がインフルエンザということで欠席されたのは残念であった。前記のように、この頃Cornell Theory CenterはPACIプログラム選考で落ちそうだとの噂が流れ、とても大学を留守にできる状況ではなかった。

2) HPCA 1997

第3回目となるHPCA 1997 (the 3rd IEEE Symposium on High-Performance Computer Architecture)は、1997年2月1日~5日に、テキサス州San Antonioで開催された。主催はIEEE/CS TCCAである。委員長はMichael J. Flynn, Stanford Universityである。電子版会議録はIEEEおよびIEEE/CSにある。

3) ISSCC 1997

第44回目となるISSCC 1997 (1997 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1997年2月6日~8日に、San Franciscoにおいて開催された。主催はIEEE Solid-State Circuits Council、IEEE San Francisco Section, Bay Area Council、University of Pennsylvaniaである(要確認)。組織委員長はJ. Trnka (IBM)、プログラム委員長はR. Hester (Texas Instruments)であった。採択論文は163件。4件の全体講演が行われた。

|

Technologies for multimedia systems on a chip |

Joseph Borel (SGS-Thomson Microelectronics) |

|

The transistor: 50 glorious years and where we are going |

William F. Brinkman (Lucent Technol., AT&T Bell Labs.) |

|

Multimedia impact on devices in the 21st century |

Hiroshi Yasuda (NTT Inf. & Commun. Syst. Labs.) |

|

The network computer and its future |

Robert W. Brodersen (UC Berkeley) |

IEEE Xploreに会議録が置かれている。また後藤弘茂が各社の発表予定の内容を解説している。今年の特徴は300 MHzを超えるMPUのオンパレードとのことである。

4) PPSC 1997

第8回目となるPPSC 1997 (the Eighth SIAM Conference on Parallel Processing for Scientific Computing)は、1997年3月14日~17日にミネソタ州MinneapolisのNicollet Mall Hotelで開催された。会議録がSIAMから出版されている。

5) Workshop “HPC in Japan”

日本のスーパーコンピュータ開発に関する情報がアメリカに伝わっていないということで、どこの主催だか忘れたが、”HPC in Japan”というクローズドなワークショップがシリコンバレーのSanta Claraのホテルで開かれ、3月19日~23日に出張した。California’s Great America遊園地のすぐそばである(Santa Clara Marriotか?)。私は、”CP-PACS, A Dedicated Computer for Computational Physics”という講演を行ったが、質問はほとんど地球シミュレータについてであったことが印象的だった。まあ、公表されている範囲でお答えした。このワークショップには、アメリカ側からはHPCの重鎮やジャーナリストなどが参加していた。手元にはプログラムが見当たらない。

着いた夜、ホテルのバーに行き日本人三・四人で地ビールを飲んでいたら、私のグラスの縁が薄く割れ、唇にうっすら血がにじんだ。最初は千切りのキュウリの1片のような感じがして、何かと思ったら、小さなガラス片であった。別に大したけがもなかったが、「危ないよ」という意味でバーテンに通知したら、なんとホテルの苦情処理係みたいな女性が押っ取り刀で飛んできたのでびっくりした。アメリカですね。筆者は「訴訟を起こすつもりはありませんから」とか言い訳。その後も皆で飲み続けて、最後に「お勘定は?」と言ったら、「結構です」と。チップだけ払って出た。翌日、ホテルの部屋に「お詫び状」が投げ込まれていた。

|

|

6) IPPS ’97

第11回目となるIPPS ’97 (11th International Parallel Processing Symposium)は、1997年4月1日~5日にジュネーブのUniversity of Genevaで開催された。主催はIEEE/CS TCPP、共催はACM SIGARCHである。共同組織委員長はV. K. Prasanna (USC)とJ. d. P. Rolim (Univ. of Geneva)、プログラム委員長はAllan Gottlieb (New York Univ.)であった。14件のworkshopsと3件のtutorialsが開かれた。会議録はIEEEから出版されている。この年、SPDPは開催されなかったようであるが、翌1998年と1999年はSPDPと合同開催、2000年からは統合してIPDPSを名乗るようになる。

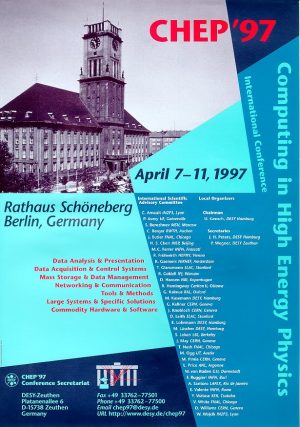

7) CHEP 1997

第9回目となるCHEP 1997 (International Conference on Computing in High Energy Physics)は、1997年4月7日~11日に、ドイツBerlinのLichtenberger Congress Centerで開催された。主催はDESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron、Hamburg郊外にある高エネルギー物理学研究所)であった。

組織委員会は当初、会場としてthe Rathaus Schöneberg at the John-F.-Kennedy-Platzを予定していた。1963年6月26日、Berlinの壁建設の2年後、J.F. Kennedy大統領が乗り込み、30万人のベルリン市民を前に”Ich bin ein Berliner” 「(2000年前はローマ市民であることが誇りであったが、今や)私は一人のベルリン市民である(ことが誇りである)」の演説をした有名な場所(当時は西ベルリン市庁舎)である。ところが、復活祭(3月30日)の1週間前に火事により損傷し使用不能になってしまった。組織委員会は急遽新しい会場を探し、会議の5日前になって、別の会場を設定することができた。写真は会議のポスターで、掲載されている写真は(当然)元の会場である。

従来のテーマに加えて、以下のようないくつかの新しいテーマが加えられた。

|

Computing and software technologies for the next generation of HEP experiments |

|

Impact of commodity software and hardware |

|

Impact of the World Wide Web on HEP computing |

|

Organization, communication, and collaboration of large, international, wide-spread development teams |

|

Special architectures for high performance computing |

Plenary sessionでは以下のような招待講演やパネル討論会が開かれた。

|

Opening Remarks |

U. Gensch (DESY) |

|

Java and Internet Computing |

J. Gage (Sun) |

|

High Performance Computing and Archival Storage Systems – A Review of the situation in the USA |

J. Bunn (CERN) |

|

A Software Engineering Service Center for Scientific Software Production |

G. Pawlitzek (DLR) |

|

PC’s: facts, Figures and Forecasts |

S. Levin (Gartner Group) |

|

Models of Multiprocessor Computing |

D. Lenoski (SGI) |

|

Overview of LQCD Computing |

R. Tripiccione (INFN) |

|

Panel: Collaborate Tools in the Internet |

Chair: L. Price (ANL) |

|

Panel: Computing at Major HEP sites |

Chair: J. Butler (FNAL) |

|

Panel: Computing Models of Major HEP Experiments |

Chair: M. Kasemann (DESY) |

|

Panel: Transition to OO |

Chair: K. Bos (NIKHEF) |

|

Panel: Future HEP Computing (Discussion) |

Chair: T. Nash (FNAL) |

Parallel sessionとして以下のトラックが設けられた。

|

A: Data Analysis & Presentation |

|

B: Data Acquisition & Control Systems |

|

C: Mass Storage & Data Management |

|

D: Networking & Communication |

|

E: Tools & Methods |

|

F: Large Systems & Specific Solutions |

|

G: Commodity Hardware & Software |

8) HPCN Europe 1997

ヨーロッパを舞台に1993年から開かれているHPCNは、5回目が、オーストリアのウィーンで1997年4月28日~30日に開催された。HPC Asiaと重なっていたせいでもないだろうが、出席者が少ないと、展示のベンダから文句が出た(HPCwire 1997/5/30)。展示には1928人、会議に登録したのは315人であった。前年のBrusselsのHPCN 1996より120人減少している。とくにウィーンはハンガリーのブダペストやチェコのプラハから約200キロの距離にあり、東欧圏からの参加を期待したが、両国からはだれも出席しなかったそうである。ポーランドからは何人か来たがこれは常連であった。会議出席者の国別は以下の通り。会議録は、LNCS 1225としてSpringer社から出版されている。

|

66 |

Germany |

|

38 |

UK |

|

37 |

Netherlands |

|

29 |

Italy |

|

26 |

France |

|

16 |

Japan |

|

13 |

Australia |

|

12 |

USA |

|

10 |

Switzerland |

|

<10 |

others |

HPCwire 1997/5/9には“HPCN 97: Quo Vadis HPCN Europe?”(HPCN Europeよ、おまえはどこに行くのか?)という記事がある。結局この国際会議は2001年までしか続かなかった。

9) HPC Asia 97

第2回目となるHPC Asia 97が4月28日から5月2日にソウルのHilton Hotelで開催された。韓国の情報通信省が主催と言うことで、かなり力(リキ)が入っていた。1996年のところで書いたように、筆者はSteering Committee委員を務めた。ProceedingsはIEEE/CSから出版されている。この会議の創始者でありSteering Committeeの委員長でもあるDavid Kahanerが詳しい報告を書いている。筆者の報告もある。実は筆者にとって韓国訪問は初めてであり、家内を同伴した。街の看板を見ていて、ハングルの体系が少しわかった気がしたが、朴さんからは「そんな簡単なものではありません」と御注意を受けた。確かに、k/g、t/d、p/bなどの子音は各3種類あり、初心者には違いが判らない。

初日はチュートリアルであったが、並行してNECとHouston大学の主催により、The First Cenju Workshopが開かれた。中田登志之はワークショップの基調講演でCenju-4の開発について講演した。プログラムは以下の通り。

|

9:00 |

Welcome |

Olin Johnson, U. of Houston |

|

9:15 |

Keynote–Cenju: Past, Present, Future |

Toshiyuki Nakata, NEC |

|

10:15 |

Cenju-3/DE: Open platform for parallel processing |

Akihiko Konagaya, NEC |

|

11:00 |

UNIX for Cenju-3: DEUX and UHUX |

Yoonho Park, U. of Houston |

|

1:30 |

Cenju-3 activities at NEC Europe |

Nobuhiko Koike, NEC |

|

|

PC Cluster activities at NEC RI |

James Philbin, NEC |

|

|

Cenju-3 activities at UH

|

Vasudha Govindan, U. of Houston |

|

2:45 |

DNS of turbulent combustion with detailed chemistry on the Cenju-3 platform |

Markus Baum, NEC Europe |

|

3:15 |

Performance Estimation of Parallel Discrete Event Simulation Using Synchronous Conservative Algorithm |

Mineo Takai, Waseda U. |

|

4:00 |

Poster Presentation |

|

|

6:00 |

Closing Remarks |

Akihiko Konagaya, NEC |

会議では、基調講演1件、招待講演4件、原著講演137件、パネル(含円卓会議)が7件であった。韓国のSang Hyon Kyong前情報通信大臣が基調講演を行い、韓国のInformation Infrastructureを打ち出した。筆者は”Future Vision of Parallel Computing”という招待講演を行ったが、そのほかJack Dongarra、Steve Wallach (Convex)、情報通信省副大臣なども招待講演を行った。

参加者は720人で、国地域別は以下の通り。投稿論文の総数は181。ゴールデンウィークと重なったが、日本からの参加者もかなりあった。

|

参加者数 |

国 |

投稿論文数 |

|

531 |

Korea |

92 |

|

65 |

Japan |

15 |

|

50 |

USA |

19 |

|

13 |

Taiwan |

12 |

|

12 |

Singapore |

8 |

|

8 |

Australia |

7 |

|

8 |

India |

9 |

|

33 |

Other 20 countries |

20 |

5月1日のバンケットはなかなか豪勢で、金中子(Kim Joong-Ja)國楽藝術團の伝統舞踏は圧巻であった。

10) 第8回NEC Research Symposium

NEC主催の8th NEC Research Symposium “Heterogeneous Computing and Multi-Disciplinary Applications”が1997年5月21日~22日にベルリンで開かれ、招待された。家内同伴で出席し、“CP-PACS — Parallel Computer for Computational Physics”という講演を行った。このシンポジウムの報告が、SIAM Vol. 100として出版されている。

ベルリンは初めてだった。東西ドイツ再統一から7年も経っているのに、ブランデンブルク門を一歩東に入ると街全体が薄暗かったことを覚えている。Wall Museumとかいう博物館に、昔の壁の一部が残っていた。東側の小さなトルコ・レストランに入ったら、テーブルの間を通ってベリーダンサーがクネクネと踊っていた。

11) ISCA 1997

第24回目となるISCA 1997 (the 24th International Symposium on Computer Architecture)は、1997年6月1日~4日にコロラド州Denverで開催された。電子版会議録は、ACM、IEEE、およびIEEE/CSにある。

12) Mannheim Supercomputer Seminar

Hans Meuer教授の主催するMannheim Supercomputer Seminarは第12回を6月19日~24日にMannheim市内で開催された。基調講演はDavid Burridge (ECMWF, UK)であった。参加者は167名。

13) Top500(世界)

1997年6月のTop第9回Top500が発表された。1996年11月にTopの座を占めたCP-PACSは半年でTopの座を譲り渡すこととなった。ASCI Redは初めてTFlopsの壁を破った。上位20位は以下の通り。性能はGFlops。前回の順位に括弧のついているのは、増強やチューニングで性能が向上したことを示す。

|

順位 |

前回 |

設置場所 |

機種 |

コア数 |

Rmax |

Rpeak |

|

1 |

- |

SNL |

ASCI Red – Pentium Pro 200 MHz |

7264 |

1068.0 |

1453.0 |

|

2 |

1 |

筑波大学計算物理学研究センター |

CP-PACS/2048 |

2048 |

368.2 |

614.4 |

|

3 |

2 |

航空宇宙研究技術所(日本) |

Numerical Wind Tunnel |

167 |

229.0 |

281.3 |

|

4 |

3 |

東京大学 |

SR2201/1024 |

1024 |

220.4 |

307.2 |

|

5tie |

- |

FZJ(ドイツ) |

T3E – EV5 300 MHz |

512 |

176.0 |

307.2 |

|

5tie |

- |

アメリカ政府某機関 |

T3E – EV5 300 MHz |

512 |

176.0 |

307.2 |

|

5tie |

- |

Max-Planck-Gesellschaft(独) |

T3E – EV5 300 MHz |

512 |

176.0 |

307.2 |

|

5tie |

- |

NASA/Goddard |

T3E – EV5 300 MHz |

512 |

176.0 |

307.2 |

|

5tie |

- |

Pittsburgh Supercomputing C. |

T3E – EV5 300 MHz |

512 |

176.0 |

307.2 |

|

5tie |

- |

Stuttgart大学(独) |

T3E – EV5 300 MHz |

512 |

176.0 |

307.2 |

|

11 |

- |

Pacific Northwest N L |

SP P2SC 120 MHz |

472 |

151.8 |

226.6 |

|

12 |

4 |

SNL |

XP/S140 |

3680 |

143.4 |

184.0 |

|

13tie |

- |

Minnesota Supercomputer C. |

T3E900 – EV5 450 MHz |

256 |

138.7 |

230.4 |

|

13tie |

- |

Naval Oceanographic Office |

T3E900 – EV5 450 MHz |

256 |

138.7 |

230.4 |

|

15 |

5 |

ORNL |

XP/S-MP 150 |

3072 |

127.1 |

154.0 |

|

16 |

- |

Commissariat a l’Energie Atomique (CEA)(フランス) |

T3E750 – EV5 374 MHz |

256 |

115.5 |

192.0 |

|

17 |

(9) |

九州大学 |

VPP700/56 |

56 |

110.0 |

123.2 |

|

18 |

(8) |

高エネルギー物理学研究所 |

VPP500/80 |

80 |

109.0 |

128.0 |

|

19 |

6 |

日本原子力研究所 |

XP/S-MP 125 |

2502 |

103.5 |

125.1 |

|

20 |

7 |

アメリカ政府某機関 |

T3D MC1024-8 |

1024 |

100.5 |

153.6 |

20位中11件が新顔であり、そのほとんどがT3Eであることは注目される。九州大学のVPP700は、チューニングにより94.30→110.0と性能を向上させ、20位圏内を死守した。

今回のリストに初めて自作のシステムが登場した。UC Berkeleyのグループが開発したBERKELEY NOWである。NOWはNetwork of Workstationsの省略である。コア数100、Rmax=10.14 GFlops、Rpeak=33.40 GFlopsで、344位にランクしている。これはSPARC 333MHzのワークステーションを結合したもので、OSはSolarisである。

14) Top500(日本)

日本国内設置のマシンで100位以内は以下の通り。

|

順位 |

前回 |

設置場所 |

機種 |

コア数 |

Rmax |

Rpeak |

||

|

2 |

1 |

筑波大学計算物理学研究センター |

CP-PACS/2048 |

2048 |

368.2 |

614.4 |

||

|

3 |

2 |

航空宇宙研究技術所(日本) |

Numerical Wind Tunnel |

167 |

229.0 |

281.3 |

||

|

4 |

3 |

東京大学 |

SR2201/1024 |

1024 |

220.4 |

307.2 |

||

|

17 |

(9) |

九州大学 |

VPP700/56 |

56 |

110.0 |

123.2 |

||

|

18 |

(8) |

高エネルギー物理学研究所 |

VPP500/80 |

80 |

109.0 |

128.0 |

||

|

19 |

6 |

日本原子力研究所 |

XP/S-MP 125 |

2502 |

103.5 |

125.1 |

||

|

38tie |

- |

国立環境研究所 |

SX-4/32 |

32 |

60.6 |

64.0 |

||

|

38tie |

17tie |

日本電気府中工場 |

SX-4/32 |

32 |

60.6 |

64.0 |

||

|

38tie |

17tie |

大阪大学(2台) |

SX-4/32 |

32 |

60.6 |

64.0 |

||

|

44tie |

22tie |

日本原子力研究所 |

VPP500/42 |

42 |

59.6 |

67.2 |

||

|

44tie |

22tie |

名古屋大学 |

VPP500/42 |

42 |

59.6 |

67.2 |

||

|

46 |

- |

RWCP(日本) |

SR2201/256 |

256 |

58.7 |

76.8 |

||

|

47tie |

26tie |

遺伝研 |

VPP500/40 |

40 |

56.9 |

64,0 |

||

|

47tie |

26tie |

東京大学物性研 |

VPP500/40 |

40 |

56.9 |

64,0 |

||

|

56tie |

- |

北陸先端科学技術大学院大学 |

T3E – EV5 300 MHz |

128 |

50.40 |

76.8 |

||

|

56tie |

- |

防災科学技術研究所 |

T3E – EV5 300 MHz |

128 |

50.40 |

76.8 |

||

|

59 |

- |

航空宇宙研究技術所(日本) |

SX-4/25 |

25 |

47.5 |

50.0 |

||

|

60 |

39 |

オングストローム技術組合(日本) |

VPP500/32 |

32 |

42.4 |

51,2 |

||

|

64 |

(44) |

理化学研究所 |

VPP500/28 |

28 |

40.4 |

44.8 |

||

|

65tie |

41tie |

海洋科学技術センター |

SX-4/20 |

20 |

38.2 |

40.0 |

||

|

65tie |

41tie |

金属材料研究所 |

SX-4/20 |

20 |

38.2 |

40.0 |

||

|

65tie |

41tie |

トヨタ中央研究所 |

SX-4/20 |

20 |

38.2 |

40.0 |

||

|

71tie |

46 |

日本原子力研究所 |

VPP300/16 |

16 |

34.1 |

35.2 |

||

|

71tie |

- |

科学技術振興事業団 |

VPP300/16 |

16 |

34.1 |

35.2 |

||

|

71tie |

(76) |

動力炉核燃料事業団 |

VPP300/16 |

16 |

34.1 |

35.2 |

||

|

81 |

50 |

国立循環器病研究センター |

SX-4/16 |

16 |

30.71 |

32.0 |

||

|

84tie |

54 |

NTT |

T932/321024 |

32 |

29.4 |

57.6 |

||

|

84tie |

- |

防災科学技術研究所 |

T932/321024 |

32 |

29.4 |

57.6 |

||

|

89tie |

56tie |

日立エンタープライズサーバ部門 |

S-3800/480 |

4 |

28.4 |

32.0 |

||

|

89tie |

56tie |

気象庁 |

S-3800/480 |

4 |

28.4 |

32.0 |

||

|

89tie |

56tie |

東京大学 |

S-3800/480 |

4 |

28.4 |

32.0 |

||

|

94 |

- |

日本原子力研究所 |

VPP500/12 |

12 |

25.6 |

26.4 |

||

次回は7月以降の国際会議。PC’97 国際会議では、ASCI計画について特別セッションがあり、システムから応用まで熱心な討論が行われた。

|

|

|