新HPCの歩み(第152回)-1998年(a)-

|

日本では科学技術会議の情報科学技術部会の議論が続き、JSTでは初めての計算科学技術分野のプロジェクトACT-JSTが始まった。地球シミュレータ計画では原研が開発中核機関に加わり、巨大なシステム構成が開示された。渡辺貞氏は日本人として初めてEckert-Mauchly賞を授与された。 |

社会の動き

|

|

|

|

1998年(平成10年)の社会の動きとしては、前年12/31新進党6分裂、1/8関東甲信で大雪、1/14参議院で初の押しボタン投票、1/18大蔵省接待汚職事件始まる(3月にかけて大蔵省官僚や銀行関係者など逮捕起訴)、1/19千葉大学工学部に3名の高校2年生が合格(飛び入学)、1/22クリントン米大統領、不倫疑惑浮上、1/23太陽党など3党合流し民政党、2/2郵便番号7桁化(日本)、2/7長野オリンピック開幕(22日まで)、2/19新井将敬代議士自殺、2/20坂出送電塔倒壊事件、2/25金大中、韓国大統領に就任、3/?「日本におけるフランス年」始まる(99年3月まで)、3/2山一證券元会長を逮捕、3/6キトラ古墳で白虎図など発見、3/23映画「タイタニック」がアカデミー賞11部門で受賞、3/31山一證券、全店舗の営業を終了、4/5明石海峡大橋開通、4/10イギリスとアイルランド間でベルファスト合意、4/27民主党結党(日本)、5/11インド核実験(2回目)、5/12スハルト大統領辞任、5/28, 30パキスタン核実験(合計6回)、6/10第16回FIFAワールドカップ(7月12日までフランスで)、日本初出場、6/22金融監督庁発足(2000年に金融庁に改組)、6/27クリントン大統領、北京訪問、7/1三浦和義、東京高裁で無罪、7/17国際刑事裁判所(ICC)ローマ規程採択(設置は2003)、7/4日本初の火星探査機打ち上げ、7/6ランタオ島沖に香港国際空港開港、7/12参議院選挙、自民党惨敗、橋本首相退陣、7/25和歌山カレー毒物混入事件、7/30小渕恵三、首相に、8/7アルカイダによりナイロビとダルエスサラームの米大使館同時爆破、8/17クリントン大統領、ルインスキーとの不適切な関係を謝罪、8/17ロシアでルーブル切り下げ、対外債務返済停止、財政危機、8/31テポドン発射、日本上空を飛翔、10/8金大中大統領日本訪問、日韓共同宣言、10/12金融再生法成立、10/16早期健全化法成立、10/16日本初の性転換手術、10/20新党さきがけ解党、10/23日本長期信用銀行が破綻申請、政府の特別公的管理銀行として国有化、11/1 IRIDIUM LLC社がイリジウム衛星電話サービス開始、11/25江沢民国家主席、日本訪問、日中共同宣言、12/1特定非営利活動促進法(NPO法))施行、12/1国際電信電話株式会社と日本高速通信株式会社が合併し、KDD株式会社となる、12/14日本債券信用銀行破産、12/15金融再生委員会発足、12/16米英がイラクを空爆、12/?日本債券信用銀行も特別公的管理下に入り国有化、など。

流行語・話題語としては、「金融危機」「ドットコムブーム」「ハマの大魔神」「老人力」「環境ホルモン」「キレる」「MOF担」「ノーパンしゃぶしゃぶ」「不適切な関係」(クリントン大統領)「凡人、軍人、変人」(田中真紀子)「ボキャ貧」(小渕恵三)「私の体はワインでできている」(川島なお美)など。

チューリング賞は、データベースおよびトランザクション処理に関する独創的な研究とシステム実装についての技術的リーダーシップに対してJames Nicholas (Jim) Gray(Microsoft研究所)に授与された。

Eckert-Mauchly賞は、後述のように日本電気の渡辺貞に授与された。氏は、2006年にはSeymour Cray賞も受賞する。写真は【わがスパコン人生】第3回 渡辺貞 より。

この年のノーベル物理学賞は、分数量子ホール効果に対し、Robert B. Laughlin、Horst L Störmer、Daniel C. Tsui(崔琦)の3名に授与された。化学賞は、密度汎関数法に対してWalter Kohnに、計算化学(特にGaussianの開発)に対してJohn Anthony Popleに授与された。「計算科学」に対して与えられた初めてのノーベル賞と言ってもよいであろう。生理学・医学賞は、循環器系における情報伝達物質としての一酸化窒素に関する発見に対し、Robert F. Furchgott、Louis J. Ignarro、Ferid Muradの3名に授与された。

筆者は、個人的には12月に教皇庁文化評議会の顧問(consultor)に任命された。顧問といっても実質は専門委員みたいなものである。任期は1期5年であったが、結局3期15年務めた。この評議会は、文化(科学を含む)とキリスト教の関係について議論する組織で、2年に1回のバチカンでの総会出席(自腹)や地域会議(筆者の場合はもちろんアジア)の他は書面での活動であった。バチカンは、.vaという国名トップドメインを獲得するなど、割に早期にディジタル化したが、初めの頃は、電子メールを事務局に送ると、返事がファックスで返ってきてビックリした。

地球シミュレータ計画

1) 日本電気の発表

日本電気は、1998年1月21日、ピーク32 TFlops以上、主記憶4 TB以上の「地球シミュレータ」の開発に着手したと発表した。このとき日本電気は「地球シミュレータ」用超高速計算機ウルトラコンピュータを開発するという言い方で記者発表している。しかし「ウルトラコンピュータ」という名前はあまりに一般的で、しかもNew York大学の大昔のプロジェクト名と同じなので結局使われなかった。

2) 原研が開発中核機関に

科学技術庁は、1997年からNASDAと動燃を中核機関として地球シミュレータの開発を進めてきた。動燃(動力炉・核燃料開発事業団)は、1995年の「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故や、1997年の固化処理施設での火災事故の批判を受け、1998年度から研究目的を限定した新法人に改組されることになった。これを受けて科学技術庁は、1998年4月から、動燃の代わりに日本原子力研究所(原研)を地球シミュレータの開発中核機関とすることを決めた。この決定により、1998年4月1日に、NASDAと原研は協力協定を締結し、共同して地球シミュレータの研究開発を進めていくことになった。1997年から動燃および宇宙開発事業団およびRISTで地球シミュレータ開発に携わってきた三好甫は、4月1日、日本原子力研究所地球シミュレータ開発特別チームリーダーに着任した。日本は金融危機の真っただ中にあり、アジアも通貨危機に苦しんでいる。この大計画ははたして実現できるのか。

|

3) 中間評価

1997年の所に書いたように、基本設計、要素技術設計、実装技術設計が1998年6月までに終了したので、科学技術庁計算科学推進会議のもとに地球シミュレータ中間評価委委員会を設置し、筆者が座長に指名された。他の委員は、浅田 邦博(東大)、浦部達夫(名大)、津田孝夫(広島市立大)、中澤喜三郎(明星大学)、島崎眞昭(九大)、笠原博徳(早稲田大)であった。会議は6月1日、6月?日、7月6日、7月15日と4回開かれ、まとめた評価を8月24日の第12回計算科学技術推進会議に報告することになった(地球シミュレータ開発史、p.55)。

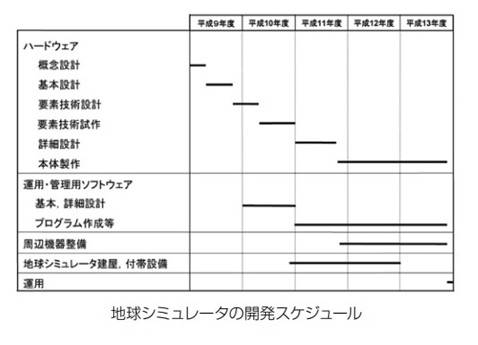

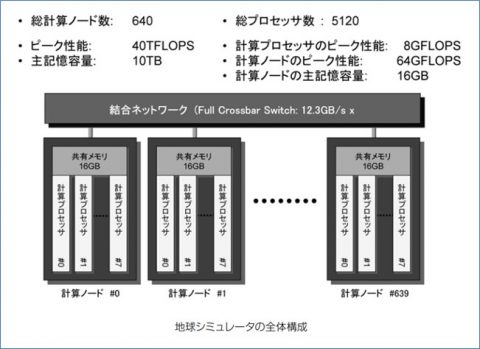

4) システム構成

中間評価委員会において、開発主体である地球シミュレータ研究開発センターからシステムの概要が説明された。それによると、地球シミュレータは、640台のノードを1段クロスバネットワークで結合した分散メモリ並列計算機であり、各ノードは各8 GFlopsのベクトル計算プロセッサ8台が16 GBの主記憶を共有するとのことであった。ベクトル計算機の命はメモリバンド幅であるが、主記憶には富士通が開発製造したFPL (Full PipeLine) memoryという128 Mbの高速DRAMを採用した。このDRAMは内部の動作をパイプライン化し、8バンクそれぞれが独立の3段のパイプラインとして動作する。ノードの主記憶は32個の主記憶ユニットからなるが、一ノード全体として256ウェイ、2048バンクの構成となっている。各主記憶ユニットのバンド幅は8 GB/s、ノード全体では256 GB/sである。ノード当たりのピーク性能は64 GFlops (8 GFlops×8)であるから、いわゆるB/F比は4 B/Flop であり、今から思うと随分贅沢な設計となっている。主記憶が富士通製であることが、中間評価委員会で開示されたかどうかは記憶がない。完成後は報道された。全体構成の図は、地球シミュレータ開発史p.56から。

|

5) 評価委員会での議論

技術の詳細が評価委員会に開示されたが、委員からは多数の厳しい質問が出た。とくに、1筐体にノード1個(8 CPU)を収納するという設計には、あまりにも実装密度が低く、ネットワークも長くなるという批判がなされ、1筐体にノード2個を実装するよう変更された。また、設置場所について、蓄電池による電源バックアップは現実的でないので、瞬停を少なくするためには雷の多い地域(北関東など)は避けた方がよいとの助言もなされた。

こうした説明に対し、中間評価委員会は、全体のシステム構成、ハードウェアの構成要素の開発目標を達成する上での設計などに不適切な点や、技術動向の反映が十分でない点、技術的に実現不可能と考えられる点は認められないとし、「現在の設計に基づいて開発を進めて行くことが妥当であると考える」と評価した。

6) 計算科学推進会議への報告

この評価を8月24日の計算科学推進会議に報告したが、席上、「このプロジェクトの問題点があるとすれば何か」という質問があり、筆者は、「ハードウェアシステムについては恐らく心配はないであろう。問題があるとすれば、ユーザが使いこなせるかどうかということである。」と返答した。

この中間評価については、8月24日付朝日新聞夕刊、25日の日経産業新聞、日刊工業新聞などで報道された。朝日では、タイトルが「模擬地球製作にゴー」、サブタイトルが「スパコン5120台つなぎ気候変動予測などに活用、科技庁が来年度から」となっていた。

この中間評価に基づき、1998年8月から1999年3月まで、要素技術試作を行った。

7) 設置場所の選定

1998年秋から場所の選定が始まったが、筑波や青海など多くの候補地の中から選ばれたのは、横浜市金沢区昭和町の神奈川県工業試験場の跡地(JR根岸線新杉田駅から直線距離で1 km弱)であった。同工業試験場は1995年4月に、海老名市に新設された神奈川県産業技術総合研究所に統合されていた。余談であるが、筆者は1953年から20年ほど横浜に住んでおり、このあたりはよく海水浴に来た場所(当時は京浜急行屛風ヶ浦駅や杉田駅を利用)であったが、埋め立てが進み、当時の面影はもはや残っていない。

日本政府の動き

1) 情報科学技術部会

1997年12月に始まった科学技術会議の情報科学技術部会では諮問25号「未来を拓く情報科学技術の戦略的な推進方策の在り方について」に対する答申の議論を続けた。筆者は、アメリカの動きから、ペタフロップス・コンピュータの開発が喫緊の課題であると力説したが、あまり賛同は得られなかった。某企業所属の委員が一つ覚えで「市場原理」を乱発するので、「市場原理で済むなら国家戦略はいらない」と反論した。

2) 「国立情報学研究所」への動き

1998年1月、文部省学術審議会において「情報学研究の推進方策について」建議を決定。情報研究の中核的な研究機関を大学共同利用機関として設置することを提言した。4月、情報研究の中核的研究機関準備調査室が設置され、5月に委員会が発足した。

1986年4月に東京大学文献情報センターを改組して設置された学術情報センターには、1998年度に調査費と教授1、事務官1の定員が付き、これを母体として設置する方向で進んでいた。他方、京都大学では、情報学研究科を中心として、京都市内に東京とは異なる特色のある国立の計算機科学研究所を誘致する動きがあり、京都市も乗り気だったそうである(土居範久「計算機科学および計算科学の発展を考えて」コンピュータソフトウェアVol.30, No.1 (2012) pp.26-33他)。

|

|

3) JST (ACT-JST)

1998年からJST(当時は科学技術振興事業団)の「計算科学活用型特定研究開発推進事業」(ACT-JST)が始まった。JSTのこの事業のページには、「ネットワークにより異なる組織間または異なる分野間で計算科学技術の研究開発と利用について個人と個人が結びつきを強めながら、新しい研究体制の構築を目指します。得られた成果はネットワークを通じて広く公開流通させ、広範囲な分野で応用されることを目指します。」とあり、ネットワークが強調されている。この事業の構想段階でJSTの方が筆者のところに見えられて、いろいろ説明をしていただいたが、「ネットワークを使った計算科学技術の研究ってどんなイメージですか」と尋ねると、「研究者の卓上のPCから遠くのスーパーコンピュータを使う」とかいう答えだったので、「そんなの今や当たり前で、取り立ててネットワークということにもならないでしょう。」と反論した。

JSTの方は気づいておられなかったが、筆者は、これはまさに「グリッド」であり、「eサイエンス」を目指していることを直感した。1998年7月からJSTの計算科学技術委員会(委員長、土居範久)の委員となり、この事業の選定や運営・評価に係わった。ネットワークを活用する課題を高く評価することになっていたものの、グリッドとの関連性については委員間でも共通理解には至らなかった。委員は以下の通り。所属は2005年3月現在とあるが徹底してはいない。

|

委員長 土居 範久 |

中央大学 理工学部情報工学科 教授 |

|

淺井 清 |

日本原子力研究所 技術参与 |

|

小柳 義夫 |

東京大学 理学部 教授 |

|

茅 陽一 |

(公財)地球環境産業技術研究機構 副理事長 |

|

五條堀 孝 |

国立遺伝学研究所 生命情報研究センター長・教授 |

|

後藤 敏 |

早稲田大学 大学院情報生産システム研究科 教授 |

|

齋藤 鐵哉 |

物質・材料研究機構 監事 |

|

鈴木 基之 |

放送大学 教授 |

|

田代 秀一 |

産業技術総合研究所 情報処理研究部門 主任研究員 |

|

寺倉 清之 |

北海道大学 創成科学研究機構 教授 |

|

東倉 洋一 |

国立情報学研究所 人間社会情報研究系 教授 |

|

能町 正治 |

大阪大学 大学院理学研究科付属原子核実験施設 教授 |

|

星野 真弘 |

東京大学 大学院理学系研究科 教授 |

|

三浦 謙一 |

国立情報学研究所 情報基盤研究系 教授 |

|

矢川 元基 |

東洋大学 工学部機械工学科 教授 |

|

山田 興一 |

成蹊大学 特別研究招聘教授 |

平成10年度(1998)から平成13年度(2001)まで毎年課題を公募し、計46課題を基本型として採択した。各課題は3年間継続した。また、平成10年度には補正予算で短期集中型の課題(研究期間1年)も募集し50課題を採択した。初年度の基本型の採択課題は以下の通り。

|

物質・材料分野 |

|

|

秋葉 博(株式会社アライドエンジニアリング 社長) |

セラミックス構造物設計のための超大規模確率計算 |

|

小林 金也(株式会社日立製作所 主任研究員) |

総合的な材料プロセス解析システムの開発と半導体製造への適用 |

|

高田 俊和(日本電気株式会社 主席研究員) |

グローバルコンピューティング環境による汎用MCSCFソルバーの開発 |

|

樋渡 保秋(金沢大学 教授) |

高分子会合(秩序)・解離(無秩序)の分子論的研究 |

|

長岡 正隆(名古屋大学 助教授) |

凝集反応系の非平衡非定常ダイナミクスの研究 |

|

生命・生体分野 |

|

|

河内 啓二(東京大学 教授) |

生物の最適形状・最適行動 |

|

楠木 正巳(大阪大学 助教授) |

蛋白質の立体構造データベースの構築と利用システムの開発 |

|

冨田 勝(慶応義塾大学 教授) |

E-CELL:ゲノム情報に基づく細胞の再構築 |

|

西川 建(国立遺伝学研究所 教授) |

3D-1D法を用いた全遺伝子産物同定システムの研究開発 |

|

環境・安全分野 |

|

|

岩田 末廣(大学評価・学位授与機構 教授) |

大気環境分子の分光・化学反応データ計算システム |

|

鵜野 伊津志(九州大学 教授) |

東アジア域の地域気象と物質輸送モデリングの総合化 |

|

小川 雄二郎(財団法人都市防災研究所 所長) |

アジア地域防災情報ネットワーク・システムの開発研究 |

|

後藤 真太郎(立正大学 助教授) |

リモートセンシングとシミュレーションの複合利用による重油回収支援システムの構築とその運用に関する研究 |

|

地球・宇宙観測分野 |

|

|

大石 雅寿(国立天文台 助教授) |

国立天文台電波天文データ公開利用システムの開発 |

|

高木 幹雄(東京理科大学 教授) |

ネットワークによる地球環境衛星データベースの構築と高度利用に関する総合的研究 |

|

長瀬 文昭(文部科学省宇宙科学研究所 教授) |

宇宙科学データ解析研究のためのバーチャル・センターの構築 |

|

沢田 治雄(農林水産省森林総合研究所 海外研究領域長) |

リアルタイム地球観測衛星データ高速通信・高速演算配信によるアジア太平洋防災ネットワークの開発 |

短期集中型は50件採択されたが、筆者の目についたものは以下の通り。短期集中型の選考では、ネットワーク活用という視点はあまり重視されなかった。

|

大野 隆央(金属材料技術研究所 計算材料研究部 室長) |

複雑現象のための量子古典ハイブリッド型大規模数値解析手法の開発 |

|

大澤 映二(豊橋技術科学大学 工学部 教授) |

炭素系材料設計システム |

|

中村 春木(大阪大学 蛋白質研究所 教授) |

蛋白質の表面形状と物性に基づく機能分類 |

|

久田 俊明(東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授) |

連成有限要素法による人工心臓拍動のシミュレーション技術の開発 |

|

野口 正一(会津大学 学長) |

人工衛星画像による3次元GISプラットフォームの開発 |

|

今須 良一(資源環境技術総合研究所 主任研究官) |

人工衛星による大気中CO2濃度測定手法の開発 |

|

松元 亮治(千葉大学 理学部 教授) |

天体回転プラズマシミュレータの開発 |

|

堀 宗朗(東京大学 地震研究所 助教授) |

衛星データを利用した列島応力分布の逆解析手法の開発 |

計算科学技術委員会は2004年11月まで活動した。JSTでは初めての計算科学技術と名打った研究開発事業であり、その後の発展にも大きく貢献した。その後のHPCIのシミュレーション科学に連なる課題も多いが、ネットワーク活用というお題目もあり、グリッド的、データ科学的な研究の萌芽も見られる。

裏話であるが、TISNから多くが移行したIMnet(省際ネットワーク)はJSTの情報流通促進事業が運営していたが、その利用がなかなか進まなかったので、これを使う研究プロジェクトを企画したという事情もあったようである。ACT-JSTは、JSTの中で、ERATOやCRESTとは異なり、ネットワーク関係の部門が担当していた。

4) 未来開拓「計算科学」

1997年度から始まった学術振興会未来開拓事業「計算科学」は、第1回計算科学シンポジウムを、1998年2月2日、東京大学山上会館大会議室で開催した。プログラムは以下の通り。

|

10:15 |

ご挨拶 |

加藤寛一郎 日本学術振興会理事 |

|

セッションA(司会:稲垣康善 名古屋大学大学院工学研究科長、同教授) |

||

|

10:30 |

学振未来開拓学術研究「計算科学」プロジェクトの概要 |

矢川元基 「計算科学」研究推進委員会委員長 |

|

11:00 |

高速計算に内在する4つの呪い |

浅井清 日本原子力研究所理事、同計算科学技術推進センター長 |

|

11:30 |

海外の計算物理学研究の動向 |

小柳義夫 東京大学大学院理学系研究科教授 |

|

12:00 |

昼食・休憩 |

|

|

セッションB(司会:杉本大一郎 放送大学教授) |

||

|

13:20 |

次世代超並列計算機開発 ~連続体向け超並列計算機の開発~ |

岩崎洋一 筑波大学物理学系教授 |

|

13:50 |

次世代超並列計算機開発 ~多粒子系向け超並列計算機の開発~ |

牧野淳一郎 東京大学大学院総合文化研究科助教授 |

|

14:20 |

次世代エレクトロニクスのための物質科学シミュレーション |

今田正俊 東京大学物性研究所教授 |

|

14:50 |

コーヒーブレイク |

|

|

セッションC(司会:森 正武 京都大学数理解析研究所教授) |

||

|

15:20 |

設計用大規模計算力学システムの開発 |

吉村忍 東京大学大学院工学系研究科助教授 |

|

15:50 |

地球規模流動現象解明のための計算科学 ~数理・物理モデルと計算アルゴリズムの開発~ |

金田行雄 名古屋大学大学院工学研究科教授 |

|

16:20 |

地球規模流動現象解明のための計算科学 ~大規模数値シミュレーション~ |

里深信行 京都工芸繊維大学工芸学部長、同教授 |

|

閉会 |

||

|

16:50 |

閉会挨拶 |

白鳥正樹 横浜国立大学工学部教授 |

|

17:30 |

懇親会 |

|

立錐の余地のないほどの参加者を得て、盛会のうちに終了した。

5) 原子力基盤技術開発

1998年度から、科技庁の下に原子力基盤技術開発が始まり、筆者は基盤技術推進専門部会計算科学技術評価WGに加わった。1993年度に始まった「計算科学的手法による原子力分野の複雑現象の解明」というクロスオーバー研究は、「高密度マルチスケール計算技術の研究」という課題として再出発した。筆者は評価する立場になり、利益相反になるためこの課題には直接関係していない。中央省庁の再編に伴い、2001年4月10日の第14回原子力委員会定例会議で原子力試験研究検討会が設置され、そこが引き継ぐことになる。

6) RWCP(新情報処理開発機構)

|

|

RWCPでは、1998年2月に、タンパク質構造解析に専用機として、RWC PC Cluster IIa、別名PAPIA (PArallel Protein Information Analysis)システムを製作した。PAPIAクラスタは、64台の産業用PCをベースに構築されており、Myricom社のMyrinetによって相互接続されている。各ノードは200 MHz Intel Pentium Pro、256 MBのメモリ、4.1 GBのハードディスク、Myrinetネットワークインタフェースを搭載している。アプリケーションとしては、タンパク質構造検索 (3次元座標の最適重ね合わせ)、タンパク質配列相同性検索 (動的プログラミング法)およびタンパク質配列マルチプルアライメント (組み合わせ最適化問題)をサポートしている。写真はRWCPメモリアルのページから。

RWCPが主催するWGCC (Workshop on Global and Cluster Computing)が1998年3月12日~14日に筑波第一ホテルで開催され、2日間だけ参加した。RWCPとしては2回目のworkshopであった。

1992年に10年計画で始まったRWCPはちょうど折り返し点にさしかかった。1998年6月9日~10日の2日間、東京千代田区の東京・千代田区のシェーンバッハ・サボーにおいて“1998 RWC Symposium”が行われた。分散並列計算関係で23件、実世界知能関係で22件の発表があった。11日には筑波研究センターと電総研RWIセンターの見学ツアーが行われた。シンポジウムには382名、見学ツアーには110名が参加した。見学では、オフィス・ロボットJijo-2(事情通)が紹介された。(HPCwire 1998/8/7, ATIP98.061)

次回は国内の大学センター、学界の動き、会議など。西森秀稔教授は「量子アニーリング」のアイデアを発表した。国内ではほとんど注目されなかったが、カナダのD-Wave社が実用化に向かう。DNA分子によるコンピューティングの研究尾始まる。

|

|

|