新HPCの歩み(第169回)-2000年(b)-

|

計算科学関係のプロジェクトは細々と進められていた。「20年後のエレクトロニクス」という異分野交流会に招かれたので、10年後はペタフロップスが確実に実現しているが、20年後に果たしてエクサに到達できるか不明、と申し上げた。ERATOでは今井量子計算機構が始まり、シミュレーションにより量子情報処理の可能性を追求した。 |

日本の政府関係の動き(続き)

11) ACT-JST(科学技術振興事業団)

1998年に始まったACT-JST(計算科学技術活用型特定研究開発推進事業)は今年度3年目で、以下の4課題が基本課題として採択された。期間は2003年までの3年間である。

|

丸泉 琢也(株式会社日立製作所 基礎研究所) |

ナノスケールデバイス設計に向けたデジタルファクトリの構築 |

|

杉町 勝(国立循環器病センター研究所) |

バーチャル・ハート:突然死予防のための心臓電気現象の包括的シミュレータの開発 |

|

山口 一(東京大学 大学院工学系研究科) |

海洋環境保全技術としての海氷変動予測の実用化 |

|

松元 亮治(千葉大学 理学部) |

宇宙シミュレーション・ネットラボラトリーシステムの開発 |

12) 科学技術振興事業団(動向調査)

JSTでは科学技術動向調査委員会の委員を依頼され、2000年6月4日に第1回科学技術動向調査委員会が開催された。8月9日には第2回が、8月30日には第3回など合計6回開催され、報告書をまとめた。基本的な内容はJSTの調査員がまとめたもので、委員はこれに意見を加えた。『研究最前線2000』という出版物にまとめた。

|

|

13) 科学技術振興事業団(新技術審議会、今井量子計算機構)

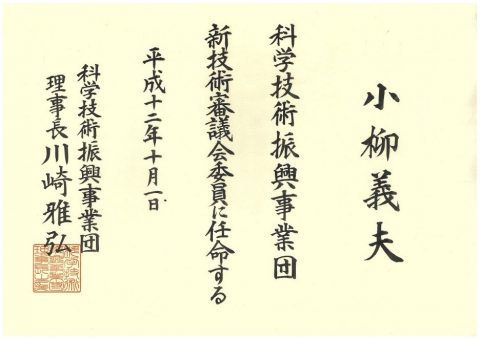

2000年10月からは新技術審議会の委員を委嘱された。写真は仰々しい辞令。審議会委員というのはえらいらしい。それまでも専門委員としてERATOの審査などを行っていた。

今井浩東大情報理工学系研究科教授を総括責任者とするJSTのERATO事業「今井量子計算機構プロジェクト」が2000年10月に発足した。2005年9月終了。このプロジェクトは、量子計算・量子情報処理への期待と新分野に挑戦する人が集結し、この将来をささえる新情報技術基盤の研究・技術開発を遂行することを目指している。筆者は科学技術振興事業団(JST) 新技術審議会専門委員の時に、このプロジェクトの選考に寄与した。

14) JST異分野交流研究会「20年後のエレクトロニクス」

どういう経緯だったか記憶にないが、3月4日~6日に伊東の大仁ホテルで開催されたJST(当時は科学技術振興事業団)の異分野研究者交流フォーラム実行委員会によるフォーラム「20年後のエレクトロニクス」に招待され、「20年後のHPC」と題して講演した。コーディテータは和田恭雄氏(日立)であった。委員会からの連絡では、討論において、「否定的な意図を持った質問」「自説を曲げること」「黙っていること」「先生と呼びかけること」が禁止事項とされ、違反者には1回100円の罰金が課せられ酒代にあてるとのことであった。

筆者としては、「10年後までにペタフロップスが実現することは予測できるが、20年後なんてとても想像できない。エクサフロップスなんて現在の技術の延長線でできるとも思えないが、もしできたらこんなことになる。」というような話をした。例えば、反復的で適応的なアルゴリズムが主流になるとか、精度が64ビットでは不足するだろうとか、行列積がO(N2 logN)でできるかとか、探索的なプログラミング法が使われるだろうとか、アナログ的な計算機が復権するだろうとか勝手なことを話した。今から思うと、16ビット演算が活躍するのは予想外であった。

15) 日本原子力研究所(計算科学技術推進専門部会設置)

日本原子力研究所では、1963年から原子力コード研究委員会を設置し、緊急かつ重要度の高い原子力関係のアプリケーション・ソフトウェア(「原子力コード」と呼ばれていた)の開発、整備、配布を行ってきた。その下部機関として、「計算科学技術推進専門部会」を設置することになり、7月3日に筆者が部会長を委嘱された。年何回か会議を開き、原子力研究所内のいくつかのワーキンググループの計画を議論し、その成果を評価した。第1回は8月8日に開かれた。

16) 理化学研究所(QCDOCプロジェクト参加評価)

1999年のところに書いたように、アメリカからはQCDSPの後継機(QCDOC, 10 TFlops)を、2003年を目途に日米共同で開発したいという申し入れがあり、理化学研究所の小林俊一理事長は、2000年8月、大阪大学の宮村修教授を座長とする評価委員会(他のメンバはClaudia Rebbiと筆者)を構成し評価を行った。筆者は、前年理事長に意見を伝えてあったので委員を委嘱されたらしい。筆者としては日米の挟み撃ちで苦労したくないし、肯定的な部分だけつまみ食いされて予算請求の材料にされるのもいやなのでまずお断りしたが、否定的な面も十分強調して欲しいということだったので、やむを得ずお引き受けした。メールだけのやりとりで評価書を作成したので要領を得なかったが、筆者としては、QCDSPは画期的なマシンであるが、そこにおける日本の存在感が薄いことを指摘した。また、2003年に10 TFlopsという性能が、世界情勢からみて中途半端であることも付け加えた。Rebbiはもう少し肯定的な意見を出した。素粒子物理やコンピュータとしての技術的妥当性については3人の意見は一致したが、Recommendationsとしては各論併記となった。なお宮村修教授は、翌年2001年7月10日、肝臓がんのため死去された。筆者と同年生まれで58歳、あまりに早いご逝去であった。

17) 新情報(RWCP)(中間評価)

通産省が1992年度から発足させた新情報処理開発機構(RWCP, Real World Computing Partnership)の中間評価(といっても10年プロジェクトの9年目であるが)を行うことになった。筆者はその中で「並列分散コンピューティング技術分野」を担当した。それまでRWCPから研究費を一切いただいていなかったので依頼されたようである。正式には、産業技術審議会 評価部会 「次世代情報処理基盤技術開発(RWCP)」評価委員会で委員長は鳥居泰彦氏(慶応義塾長)、筆者は「並列」領域主査となった。事務局は産業創造研究所。

作業が始まったのは10月で、ちょうど猪瀬博氏が急逝された頃であった。第1回評価委員会は12月6日であった。このプロジェクトは5年目に評価を実施し、大きな方向転換を行っているが、今回はその後の成果を評価せよとのことであった。

このときの評価は各テーマの当事者を直接面接して評価を行った。筆者の関係する分野の作業部会では、12月26日に「シームレス並列分散」(7テーマ)を、2001年1月19日に「光インターコネクション」(7テーマ)を、1月18日には「並列アプリケーション」(6テーマ)のヒアリングを行った。2001年3月までに結果がまとめられる。結果は2001年のところに書く。

18) 「スーパーコン大プロ」の追跡評価

通産省大型工業技術研究開発制度の下で、1981年から1989年まで「科学技術用高速計算システム」プロジェクト(通称「スーパーコン大プロ」)が行われたが、終了後10年経過した時点で、その研究開発活動や研究開発成果が産業社会へ及ぼした効果について調査し、その調査結果を現在の視点から総合的に評価し、本プロジェクトが社会に与えたインパクトについて明らかにするとともに、今後実施されるプロジェクトの企画、運営方法、フォローアップ体制等の改善に資するために、産業技術評価部会「平成11年度 追跡評価委員会」において追跡評価を行った。追跡評価報告書は経済産業省のページからリンクされていたが、現在はリンク切れとなっている。国会図書館にはあるようである。同時に、大型工業技術研究開発制度「超高性能レーザー応用複合生産システム」の追跡評価も行われている。両者を担当した評価委員会委員は下記の通り。レーザーとコンピュータを同じ委員会で評価するのも変なものである。

|

委員長:後藤晃 |

一橋大学 イノベーション研究センター 教授 |

|

浅井清 |

日本原子力研究所 理事 |

|

伊東誼 |

東京工業大学 工学部 教授 |

|

小久見善八 |

京都大学大学院 工学研究科 教授 |

|

菊池純一 |

青山学院女子短期大学 教授 |

|

榊原清則 |

科学技術政策研究所 総括主任研究官 |

|

中村雅美 |

日本経済新聞社 編集委員 |

|

南谷崇 |

東京大学 先端科学技術研究センター 教授 |

|

丹羽清 |

東京大学大学院 総合文化研究科 教授 |

|

浜田史郎 |

住友重機械工業 レーザー事業センター 主任技師 |

|

宮原諄二 |

一橋大学 イノベーション研究センター 教授 |

|

山田一郎 |

日本電信電話 通信エネルギー研究所 部長 |

全体的な評価として、「成果の直接的応用による汎用のスーパーコンピュータは実用化されなかったが、回路素子、記憶装置の方式、並列コンピュータ用OSの開発に波及効果が見られた。また間接的な効果として、その要素技術である「化合物半導体素子技術」の研究が、急速に立ち上がった市場ニーズ(携帯電話、光通信、衛星通信など)にタイミングよく貢献した。」としている。他方、「本プロジェクトが直接的な原因になったのか、プロジェクトが行われなくても民間各社の自主的な活動がそうさせたのか、明確でない。」また、「コンピュータメーカーそのものの構造転換には遅れをもたらした。その理由としては、成功体験へのこだわり、並列処理に対する視野狭窄、があげられる。」と厳しく批判している。世界の動向は超並列スカラプロセッサに向かっていたのに、ベクトルにこだわってそれに乗り遅れたということのようであるが、2年後の2002年には、超並列ベクトル計算機「地球シミュレータ」が登場する。

日本の大学センター等

1) 東京大学(SR8000/MPP)

2000年12月、東京大学情報基盤センターは、SR2201の後継スーパーコンピュータとして日立のSR8000/MPP(144ノード、1152プロセッサ)を導入すると発表した。この時点で商品としてはアナウンスされていなかったが、プロセッサが450 MHz – 1.8 GFlopsで、ノード当たりのメモリは16 GB、ネットワークは一方向当たり1.6 GB/s、ピーク性能は2073.6GFlopsである。SR8000/F1の増強版である。2001年6月のTop500では、コア数1152、Rmax=1709.10 GFlops、Rpeak=2074.00 GFlopsで、5位にランクしている。

2) 名古屋大学(VPP5000/64)

名古屋大学大型計算機センターは、2000年8月、ベクトルスーパーコンピュータをVPP5000/64に更新した。CPUは64台、メモリは1024 GFlopsである。2000年6月のTop500には。コア数56、Rmax=492.00 GFlops、Rpeak=537.60 GFlopsで25位にランクしている。

2000年1月に富士通のUnixサーバFUJITSU GP7000F/900を導入した。

3) 大阪大学(サイバーメディアセンター設置)

大阪大学は、2000年4月、旧大型センター、旧情報処理教育センター、附属図書館の一部を統合してサイバーメディアセンターを設置した。

4) 北海道大学(HITACHI SR8000+HP Exemplar V2500)

北海道大学情報基盤センターは、2000年1月5日、HITAC S-3800/380を、HITACHI SR8000/32とHP Exemplar V2500とに置き換えた。SR8000は32ノード、主記憶320 GB、ピーク性能 256 GFlopsである。

2000年6月のTop500では、コア数32、Rmax=229.00 GFlops、Rpeka=256.00 GFlopsで65位にランクしている。V2500は、32 CPU、主記憶24 GBである。

5) 東京工業大学(SX-5+Origin2000)

総合情報処理センター(学術国際情報センターの前身の一つ)は、1988年にETA10を導入し、1995年にはCray C916/12256に更新していたが、2000年にSX-5/16AとOrigin2000/256の組み合わせに更新した。

2000年6月のTop500において、SX-5は、コア数16、Rmax=123.00 GFlops、Rpeak=128.00 GFlopsで98位tieにランクしている。Origin 2000は、コア数256、Rmax=101.40、Rpeak=153.60で128位tieにランクしている。

6) 千葉大学(Sun Enterprise 10000)

千葉大学総合情報処理センターでは、2000年3月、HITACHI SR8000/6とSun HPC 10000に更新した。後者はCray CS6400の更新と思われる。

2000年6月のTop500において、HPC 10000は、コア数64、Rmax=44.57 GFlops、Rpeak=51.20 GFlopsで403位tieにランクしている。SR8000は、コア数6、Rmax=43.90 GFlops、Rpeak=48.00 GFlopsで、476位tieにランクしている。

7) 佐賀大学(学術情報センター設置)

2000年4月、情報処理センターを廃し、学術情報センターを設置した。

8) 高エネルギー加速器研究機構(HITACHI SR8000-F1/100)

KEK高エネルギー加速器研究機構は、2000年3月にVPP500/80をHITACHI SR8000-F1/100 に更新した。2000年6月のTop500では、Rmax=917.0 GFlops、Rpeak=1200 GFlopsで6位にランクしている。

9) 統計数理研究所(Origin 2000)

統計数理研究所は、2000年、Origin 2000(64 CPU、主記憶48 GB)を導入した。

10) 岡崎国立共同研究機構(VPP5000/30+SGI 2800)

分子科学研究所電子計算機センターは2000年4月1日付で、岡崎国立共同研究機構 共通施設計算科学研究センター に転換した。2000年には、スーパーコンピュータ枠として、VPP5000/30とSGI 2800(256CPU)を導入した。2000年6月のTop500では、VPP5000/30は、Rmax=277.0、Rpeak=288.0 GFlopsで49位にランクしている。汎用計算機枠では、1994年に導入したIBM製SP2(Wide 24台、Thin 24台)と、1999年に導入したSX-5(8CPU)とである。

日本の学界の動き

1) HPS研究会論文誌(発刊)

2000年8月、「情報処理学会論文誌:ハイパフォーマンスコンピューティングシステム」1号が発行された。情報処理学会は1998年から、もともとある情報処理学会論文誌(基幹論文誌)の別号として、研究会論文誌という新しい形の論文発行を試みていた。1999年7月ごろから、ハイパフォーマンスコンピューティング研究会(当時は主査佐藤三久)と計算機アーキテクチャ研究会(主査中島浩)が連携して「情報処理学会論文誌:ハイパフォーマンスコンピューティングシステム(英文名称:IPSJ Transactions on High Performance Computing Systems)」(略称HPS研究会論文誌)の構想を練り始めた。目的としては、HPCが狭い意味のコンピュータシステムに止まらず、種々の産業を支える基盤技術となっているころから、計算科学技術との相互作用を促そうということである。様々な分野からの先進的な応用に関する論文を集めるために、会員以外も投稿可とした。さらに、コンピュータシステム自体も、高性能化が著しいWS/PCから広域ネットワークを用いた分散システムまで多様化している。この論文誌により、計算システムを高性能化し、産業ならびに科学技術の発展に寄与することを狙いとした。その後、プログラミング研究会とシステムソフトウェアとオペレーティングシステム研究会も加わった。発行は年2回で、研究会の登録会員に配布される。

1999年10月に情報処理学会の調査研究運営委員会の了解を得て、1期の編集委員会が構成され、編集委員長は筆者、副委員長は中島浩(豊橋技科大)と佐藤三久(RWCP)となった。1999年11月26日に通産省別館で第1回の編集委員会を開催した。編集委員会は年4回開催された。筆者は2002年2月まで委員長を務めた。

2) 「情報処理」Interactive Essay「これでいいのか? 日本のスパコン」

情報処理学会誌のInteractive Essayの7月のエディタ佐藤三久(RWCP)の提案により、朴泰祐(筑波大)が「これでいいのか? 日本のスパコン」という問題提起を行った。これに対して、「がんばるぞ、日本のスパコン」(渡辺貞、日本電気)、「これからはクラスタでいいじゃん――ソフト屋の独り言」(松岡聡、東工大)、「これでいいのか? 日本のスパコンXX」(関口智嗣、工業技術院先端情報計算センター)というレスポンスがあり、最後に朴泰祐が「It’s still the Bandwidth」とまとめた。

3) アドバンスト並列化コンパイラ技術プロジェクト (評価)

笠原博徳早稲田大学教授は、アドバンスト並列化コンパイラ(APC)技術プロジェクトを2000年9月8日から開始した。2003年3月まで。これは官民共同研究ミレニアムプロジェクトIT21の一部として、新エネルギー・産業技術総合機構(NEDO)が公募し、2件の応募の中から、笠原博徳を代表とする早稲田大学、富士通、日立、産総研で構成される研究共同体に委託された。プロジェクトは、財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)がアドバンスト並列化コンパイラ技術研究体を組織して進める。東京工業大学、電気通信大学、東邦大学に再委託する。富士通の橋本伸がNEDOのこのプロジェクトの主査となった。

2000年2月29日にNEDOの方が見えられて、このプロジェクトについて意見を求められ、コンパイラは専門ではないので、ユーザの立場からということで勝手な意見を申し上げているうちに、技術評価委員を押し付けられてしまった。技術評価委員は以下の4名。

|

小柳 義夫 |

東京大学 理学系研究科 教授 |

|

中島 浩 |

豊橋技術科学大学 情報工学系 教授 |

|

中田 育男 |

法政大学 情報科学部 教授 |

|

山口 喜教 |

筑波大学 電子・情報工学系 教授 |

その後、使いやすいと見られたのか、2000年6月から2007年3月まで、「即効型産業技術研究助成事業」「基盤技術研究促進事業(民間基盤技術研究支援制度)」「産業技術研究助成事業」「戦略的産業技術実用化開発助成事業」「ネットワークコンピューティング審査」「基盤技術研究促進事業」「デジタル情報機器相互運用基盤プロジェクト技術開発検討」などNEDOの様々な分野の技術評価者を引き受けさせられた。

4) 東京工業大学(Presto III)

東京工業大学GSIC(国際学術情報センター)の松岡聡研究室では、科学技術振興機構(JST)のさきがけ(PRESTO)の研究費により、1998年PRESTO I(Pentium II搭載PCを64台)を、1999年PRESTO II(Pentium IIIを2基搭載のPCを64台)を制作した。この後継機として、2000年Presto IIIを自作し、GSICに設置した。1.33 GHzのAthlonを搭載したPC78台を、Fast Ethernetで結合したものである。これはAthlonのテスト用と思われる。2001年6月のTop500では、コア数78、Rmax=77.40、Rpeak=208.00 GFlopsで、438位にランクしている。なお、2002年6月のTop500のPresto IIIは、Athlon MP 1.6 Hzを搭載し、相互接続網はMyrinet、コア数480、Rmax=716.1 GFlops、Rpeak=1536.0 GFlopsで堂々47位にランクする。

5) RIST(高度情報科学技術研究機構)

RIST計算地球科学研究部の飯塚幹夫氏からの依頼で、2000年12月から年度末まで「ナノテクノロジー次世代型計算科学技術ソフトウェアの調査研究会委員」を務めた。JSTからの調査委託だったと思われる。2回ほど集まり議論した。

6) PDC最終報告会

PDCの最終年度の終わりに当たり、3月6日(月)にスポンサーの企業向けのclosedな報告会、3月7日~8日にopenな報告会を東大山上会館と理学部1号館とで行った。8日の最後には、公開討論会「PDCが生み出したものと将来展望」が近山隆をモデレータとして行われた。

PDCの成果は、参加者やスポンサー企業にだけソフトウェアや成果報告書などがCD-ROMで配られていたが、2000年10月1日づけでwebにより一般に公開された。

7) 東京大学(情報学環、定年延長)

2000年4月、東京大学に情報学環・学際情報学府が創立された。筆者のいたコンピュータ科学専攻でもいろいろ議論したが、結局ポストを出すことになった。1999年11月には、新聞で「東大がメディアアーティスト育成 文理融合型の組織新設」などと報じられた。2004年には、社会情報研究所(旧新聞研究所)が組織統合される。

東京大学教員は、これまで60歳が定年であったが、2001年4月から3年に1年ずつ延長し、2013年4月以降は65歳とすることとなった。筆者も2004年3月で定年のはずが、2年延びた。かつては東大教授といえば、定年後引く手あまたで、多くの私立大学から声が掛かったそうである。状況が変わり、再就職が難しくなったことが本当の理由なのに、「実績のある教員の雇用延長で教育・研究を活性化するのが最大の目的」などと説明するのは不誠実だとの批判が上がった。1997年4月から2001年3月まで総長を務めた蓮實重彦の、教養学部出身者としての悲願であったと言われる。

8) ATIPセミナー・シンポジウム

この頃、ATIPは六本木の事務所の脇のセミナー室(Glocomホール、ハークス六本木ビル)で、時々セミナーなどを開催していた。手元の記録によると、以下のtechnology seminarが開催された。

|

2月29日 |

“Deep Computing at IBM” |

William R. Pulleyblank (IBM) |

|

9月6日 |

“The Future of Scientific Computation” |

Horst D. Simon (LBNL) |

|

12月4日 |

“The University Research Enterprise — Investment, Indirect Cost, and Technology Transfer” |

Fawwaz T. Ulaby (University of Michigan, AnnArbor) |

|

12月12日 |

“Nanotechnology -– Making Money on the Atomic Scale” |

David Tomanek (Michigan State University/東工大) |

また、10月18日には、昨年に引き続きThe Second ATIP HPC Workshop “Promoting Information Technology Research: Japanese and US Perspective”が開かれ、日米のHPC政策の違いを議論した。

|

9:30-9:45 |

Opening Address, |

Dr. David Kahaner, ATIP |

|

9:45-10:30 |

Future Investment in Information Technology Research: The Report of the President’s Information Technology Advisory Committee |

Prof. Ken Kennedy, Rice University |

|

10:30-11:15 |

The Strategic Promotion of Information Science and Technology by the Japanese Government |

Prof. Yoshio Oyanagi, University of Tokyo |

|

11:15-12:00 |

Questions/Pannel Discussion |

|

Ken Kennedy (Rice University)は、1997年から1999年までPITACの共同議長であった。筆者も首相の諮問機関である科学技術会議の情報科学技術部会のメンバであったが、PITACと情報科学技術部会では位置づけも、予算も、事務局も、影響力も全然違う。筆者は、日本の情報科学技術委員会の活動をアメリカのPITACと対比して紹介した。

9) Navidad virus

コンピュータ・ウィルスは年ごとに増えてきたが、2000年11月にはNavidad virusが世界的に猛威を振るった。Navidadはスペイン語でクリスマス(英:Nativity)を意味し、クリスマスカードの添付ファイルを装っていた。東大の中央事務から来た「平成12年度予算の費目変更について」なんていうメールがvirusに汚染されていた。筆者はlow tech に徹して、まだ Sun OS の S-4/20のRmailでメールを見ていた。添付ファイルも裸で見える。さる友人から来た 添付ファイルの文字列を見てNavidad を直ちに発見し撃退した。聞くところではバチカンのコンピュータもNavidadにやられたそうである。

次回は国内で開かれた学会、研究会など。高エネルギー加速器研究機構では量子情報(量子コンピュータ、量子暗号、量子誤り訂正など)についての研究会が開催された。

|

|

|