新HPCの歩み(第177回)-2001年(b)-

|

「グリッド」は人口に膾炙するようになったが、相変わらず「グリッドとはネットワークで結んだスーパーコンピュータ群のことである」というような偏った認識が幅をきかせていた。JSPPの付帯イベントとして8年間続いたPSC(並列ソフトウェアコンテスト)は当初の役割を終えたので今年で終えることになった。PCクラスタコンソーシアムが発足する。 |

日本政府の動き(続き)

11) ITBL(「IT革命を先導するための研究開発のIT化」)

文部科学省は、2001年度から5年間で250億円を投じ(一部2000年度補正予算)、国立研究機関を高速ネットワークでつなぎ、計算資源やデータ資源の共用化、遠隔地との共同研究を可能とする仮想研究環境の構築と普及促進のためにITBL (IT-Based Laboratory)、正式名称は「IT革命を先導するための研究開発のIT化」というプルジェクトを開始した。目標は、「仮想研究環境構築に必要な情報基盤技術の開発」「プロトタイプ版による仮想環境の構築・技術検証」「仮想環境上でのアプリケーション開発」であった。当初は国立大学まで含める計画であったが、主として、旧科学技術庁傘下の6研究機関(日本原子力研究所、理化学研究所、航空宇宙技術研究所、物質・材料研究機構、防災科学技術研究所、科学技術振興事業団、いずれも2001/4の名称)で実施された。日本原子力研究所関西研究所(京都府木津川市、現在は量子科学技術研究開発機構、関西光量子科学研究所)にスーパーコンピュータ(富士通PRIMEPOWER、128 CPU/node、4 nodes構成、ピーク1.2 TFlos)を導入した。

一種のグリッドを目指していたようであるが、interoperabilityには重点を置かず、VPNを利用している。また大部分旧科技庁ローカルな開発に止まった。国内連携としては5大学との接続、国際連携としては、StuttgartのHLRSのUNICOREとの相互接続の実験が行われている。ITBL基盤ソフトウェアの開発が行われ、2002年にα版プロトタイプが完成したが、その改良計画は中止されNAREGIに移行した。

ITBLプロジェクトの立ち上げの際には、原研に置かれた事前評価委員会に参加し、委員長だったような記憶がある。当初、高速ネットワークを張って各研究機関のスーパーコンピュータの空き時間を活用すれば、計算資源など無限に(?)沸いてくるというような一般向け説明が行われたので、そんなことを言ったらスーパーコンピュータの予算なんて通らなくなると、筆者などは眉をひそめた。実際には関西研に新しい計算資源を導入した。グリッドと称して新規の資源を設置するのは世界的な傾向であった。2001年11月に第1回ITBLシンポジウムが開催された。

関西研究所に設置されたITBL用のスーパーコンピュータ入札は、2001年7月2日に公告され、8月31日に締め切られた。日本IBM、日立、富士通、アルゴグラフィックスの4社から応札があったが、9月26日、日本IBMおよびアルゴグラフィックスに技術審査不合格が通知された。9月28日開札され富士通が落札したが、日本IBMは10月9日に政府調達苦情検討委員会に苦情申し立てを行った。

経緯は2001年12月21日付けの報告書に詳しく記されているが、日本IBMは、ベンチマークのXRAYのMPI使用において、新しいcommunicator作成のためのcallでreorder引数をTRUEとした場合rank番号の割り当てを変更することに対応していなかったと主張した。原研は、IBM製システムの定義が特殊であると主張した。苦情検討委員会は、この点について原研に重大な瑕疵を認めたが、ノード間通信速度および磁気ディスクと主記憶装置との間の総データ転送速度について仕様書の要求要件を満たしていないので、調達手続の結果を是認せざるを得ないと結論し、苦情申し立てを却下した。この裁定に対し原研側は、「再割り当ては、CPU間の物理的距離を小さくすることにより通信時間を短縮し、並列処理性能の向上を図ることが目的であり、スーパーコンピュータのように通信速度が高速な場合は必要がない。現在の6機種すべてにおいて、『再割り当て可能』としていても、再割り当てをしない仕様のMPIライブラリが使われている。従って、再割り当てをしないという命令文を入れなかったことは、少なくとも重大な瑕疵にはあたらない。」と反論している。

12) 原子力試験研究(検討会)

原子力試験研究費は、日本の原子力の開発利用に関する試験研究を一体的かつ総合的に推進することを目的として1957年に創設された予算制度であるが、適切な評価を実施し、評価結果を資源の配分や計画の見直し等に反映するために、2001年4月10日の第14回原子力委員会定例会議は原子力試験研究検討会を設置した。座長は岩田修一(東大)。前年度まで基盤技術部会に関係していたため、この検討会に委員として参加し、「知的基盤WG」の責任を取ることになった。他には「生体・環境影響WG」(主査は嶋(東大))、「物質・材料WG」(主査は阿部(東北大)、「防災・安全WG」(主査は澤田(名大))があった。「知的基盤」は、人工知能やシミュレーション技術などの応用であるが、自分たちの独自な研究を無理矢理原子力への寄与をこじつけて提案する例が少なくなかった。この検討会は事前評価(申請の採否)、中間評価、終了評価を一貫して行う。なお原子力試験研究費は、2008年度より新規課題の採択を停止し、2011年度にすべての課題を終了した。2008年度からは「原子力基礎基盤戦略研究イニシアチブ」が始まっている。

13) 文部科学省(移転、電子化)

文部科学省研究振興局は、2001年7月23日、文部科学省別館(旧科学技術庁)から郵政事業庁ビル12階に移転した。

2002年度分から、科研費の研究計画調書がMS Wordまたは一太郎で配布され、それに直接書き込んで提出できることになった。まあ一歩前進だが、「紙のものをそのまま電子にすれば、電子政府」という安易な発想が透けて見える。

14) 大学評価(数理・数理科学部会)

2000年11月に1年間の任期で、大学評価・学位授与機構から大学評価委員会評価員(理学系研究評価専門委員会)を委嘱された。筆者は数理・数理科学部会に属し、数学系と情報科学系の学科の評価を担当した。この時の評価対象は大学と共同利用機関合計6件であった。情報系は少なく、大部分は数学科であった。この頃世間からも大学評価がすぐに役立つ研究・教育に重点を置き過ぎであるとの批判がでていたが、数学系の評価員は長期的視野の重要性を強調していた。特に、研究水準の判定は過去5年間の発表に基づくとされていたが、それ以前の業績も重要なものは配慮すべきと以下のように主張した。

|

数学研究の本質は、数学が研究者それぞれに問いかけてくる問いを、研究者が能ふる限りの誠実さをもって受けとめ、問いを発するそのものの姿を調べ、考え尽くすところにあるといえます。したがって、 成し遂げられた研究結果は研究者達から共通した評価を受けます。しかしながら、研究が本物であればあるほど、その研究途上に評価することの難しさは、岡潔が多変数函数論の研究の半ばで職を失ったことを想い返せば、直ちに分かる事であります。 また、数学の研究成果の、いわゆる社会への貢献に関しても、私達は、真実の数学は、それが第一目的ではないが、必ず社会に大きな意味を持つことを疑っておりません。確かに、純粋数学の観点からなされた伊藤清の確率解析の研究が、ファイナンスにとって不可欠の基礎理論となっております。しかし、それは理論完成後50余年を数えたことを見れば、数学の社会貢献を測るには、50年あるいは100年を単位として考えなければならない事が分かります。 |

これに対し情報分野も基本的に賛同したが、数学との立ち位置の違いに苦慮した。つまり、数学者が情報科学を数学の一分野のように認識している点で、確かに情報科学には広義の数学に近い分野もあるが、問題を解決するシステムの科学(ハード・ソフト両面)を含むところが全然違うことも強調しなければならなかった。このあたりの理解の共有に、相当の労力を要した。

15) 新情報(中間評価、最終評価)

|

|

2000年12月から始まった新情報処理開発機構(RWCP, Real World Computing Partnership)の中間評価は、第2回評価委員会を2月19日に、第3回評価委員会を3月22日に開いた。結果をまとめ4月20日の「産業構造審議会 評価小委員会」において鳥居委員長より報告された。5段階評価で付けた評点はかなり厳しいものになった。委員全体の印象として、集中研は高く評価できるが、分散研については、多くの成果は出ているものの、補助金の感覚で、このプロジェクトでなければ挙げられなかった成果が明確でないという批判が出た。とくに、末端の各チームの話を聞くと、このプロジェクトの戦略性を認識していないのではないかと感じられることが多かった。

中間評価が終わったと思ったら、8月頃「次世代情報処理基盤技術開発(RWC)」の事後評価(最終評価)を行うという話が持ち上がり、今度は筆者が評価委員長を仰せつかった。事務局は川鉄テクノリサーチであった。第1回評価委員会は10月25日、第2回は11月8日、第3回は11月20日に開催された。また、プロジェクト評価の最終的な討論の場である経済産業省産業構造審議会評価小委員会(RWC)評価WGは2002年1月29日に開かれることとなった。

「RWC2001最終成果展示発表会」が10月3日~5日に東京有明の東京ファッションタウンで開催された。この成果展示発表会は、各研究テーマの研究成果について、ユーザの発掘・獲得、実用化等プロジェクト終了後の展開へつなげていくため、それぞれの最終的な研究成果を具現化した実証システム(プロトタイプシステム)を展示・実演し、想定される潜在的ユーザに対して具体的に見せることを最大の目的としたものであった。600を超える幅広い企業・大学・機関から2000人を超える多数が来場した。写真は成果展示要覧から。

16) 産業技術総合研究所

2001年4月に独立行政法人として発足した産業技術総合研究所(産総研)の情報処理研究部門(大蒔和仁部門長)と知能システム研究部門(谷江和雄部門長)は、10月18日にオープンハウスを行った。

お台場にある産業技術総合研究所 生命情報科学研究センター(産総研CBRC)では、バイオインフォマティックス用のPCクラスタMagiを開発しつくばに設置した。ノードは933 MHzのPentium IIIを2基搭載する日本電気のPCサーバExpress5800を採用し、これを520台Myrinet (4 Gbps)で接続する。システムソフトウェアは、RWCPで開発したLinux上で動作するScoreを利用する。同センターは2001年10月4日、Rmax=654 GFlopsを達成したと発表した(11月のTop500では39位)。(日経BP 2001年10月4日)この日、PCクラスタコンソーシアムも発足した。

経済産業省は12月30日に産学官連携情報技術共同研究整備として、200億円を投じて次世代スーパーコンピュータを備えた新たな研究施設をつくば市に建設することを発表した。

17) 天才プログラマー/スーパークリエータ(IPA未踏ソフトウェア創造事業)

1999年に提案されたIPAの未踏ソフトウェア創造事業では、2000年度において306件の応募(提案テーマ数205件)から55件を採択して事業を実施した。9月18日成果が公開され、うち12名について「天才プログラマー/スーパークリエータ」と認定された。HPC関係では「高速化した計算機システムにおけるフーリエ変換ソトウェア」のテーマで高橋大介が認定されている。

18) つくばWAN

|

|

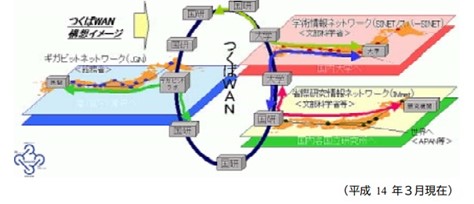

つくば市に設置されている最先端の研究機関や大学を専用の高速回線で結ぶ「つくばWAN」の構想が讀賣新聞3月4日号で報道された。参加するのは、産業技術総合研究所、国立環境研究所、文部科学省の研究交流センターと防災科学技術研究所などで、6つの国立研究所、7つの民間研究所、筑波大学なども参加を検討しているとのことである。ネットワークにより省庁の垣根を越え、情報交流を飛躍的に向上され、世界に通用する独創的な研究成果を生み出そうという構想である。といいながら、「それぞれが保有しているスーパーコンピュータをつなぐ」という表現が出て来るあたりが、当時の雰囲気を物語る。

2001年3月15日~16日にはTsukuba WAN International Symposiumがつくば市内で開催された。主催は国土交通省、共催はつくばWAN委員会、つくばサイエンス・アカデミーであった。2001年10月には、つくばWAN推進会議が発足した。

2000年度末から工事を始め、2002年3月までに50kmに及ぶ光ファイバでリング接続して第1期の運用が開始される。接続機関は、つくばにある8件の国立研究機関、JSTおよびNTTアクセスサービスシステム研究所である(図には筑波大学も入っている)。接続には、OADM (Optical Add-Drop Multiplexer)装置を使い、光ファイバ中をWDM (Wavelength Division Multiplexing)で多重化された任意の波長の信号を入出力するという、先進的なネットワーク技術を採用した。(イメージ図は国土交通省の資料から)

19) 基礎定数小委員会(日本学術会議)

日本学術会議標準研究連絡委員会のもとに基礎定数小委員会があるが、2001年5月、筆者はどういうわけかこの委員となった。CODATAなどと協力して物理定数の世界平均を決めたり、単位系について議論したりする場である。昔、Particle Data Group(素粒子データグループ)の仕事をしていたためであろう。当時の大きな問題は、キログラムの基準をどうするかであった。時間(秒)はある光の周波数で定め、メートルは光が真空中をある時間に進む長さと定め(つまり光速を固定する)ていたが、質量だけはキログラム原器に頼っていた。これも物理現象で決めたいということで2つの案があり、一つは○○ヘルツの光子のエネルギーとして定義する案、もう一つは28Siの原子○○個の質量と定義する案であった。おもしろいことに実は両者は同値で、結局プランク定数を固定することになるんだそうである。2019年このプランク定数を固定する定義が採用される。筆者は2006年10月まで委員を務めた。(標準研究連絡委員会報告)

日本の大学センター等

1) 東京大学(SR8000/MPP)

東京大学情報基盤センターは、SR2201のサービスを2001年2月28日に終了し、4月2日よりSR8000/MPPの試験運用を開始した。ノード数は144、ノード当たりプロセッサ9個(内8台が演算プロセッサ、1台がシステム制御プロセッサ)が主記憶は16 GBを共有、ピーク性能は2.0736 TFlopsである。2001年6月のTop500では、コア数1152、Rmax=1.7091 TFlopsで5位にランクしている。これまでのSR800(E1/F1モデルを含み)は、ノードをコアとして数えていたが、MPPモデルでは演算プロセッサをコアとしている。正式運用は5月7日から。

1991年からサービスを行っていた磁気テープライブラリMTLは2001年2月24日をもってサービスを終了した。

2) 東北大学(情報シナジーセンター、金材研)

東北大学大型計算機センターは、2001年4月、情報シナジーセンターに改組された。また、金属材料研究所では、2001年2月、SR8000-G1/64を導入した。このマシンは、2001年6月Top500において、コア数64、Rmax=790.7 GFlops、Rpeak=921.9 GFlopsで21位にランクしている。

3) 大阪大学(SX-5/128M8、ODINS4)

大阪大学サイバーメディアセンターは、2001年1月、1997年に導入したSX-4を、SX-5/128M8に更新した。クロックを4 nsから3.2 nsに短縮した新モデルである。2001年6月のTop500では、Rmax=1192.0 GFlops、Rpeak=1280.0 GFlopsで8位にランクしている。これは、Top500においてRmaxが1 TFlopsを超えた初めてのベクトルスーパーコンピュータである。

また2001年11月、高速キャンパスネットワークシステム(ODINS4)を導入した。

4) 京都大学(SX-5/4C)

京都大学基礎物理学研究所は、新モデルのSX-5/4Cを設置した。

5) 九州大学(VPP5000/64)

九州大学大型計算機センターは、2001年(2000年?)に富士通のVPP5000/64を導入した。2001年6月のTop500では、Rmax=563.0、Rpeak=614.4 GFlopsで32位にランクしている。

6) 名古屋大学(「サービスセンターから研究センターへ」)

半分わたくし事ではあるが、2001年度から名古屋大学大型計算機センターの運営委員を拝命したので、同センターニュース32巻3号(5月30日)論壇に寄稿を依頼された。そこで「サービスセンターから研究センターへ」と題して記事を書いた。これまでの大型計算機センターが、メインフレームの時代から、スーパーコンピュータの時代まで、「利用負担金を取って、資源を提供する」というビジネスモデル(サービスセンターモデル)を取ってきているが、このモデルは早晩破綻するのではないかと指摘した。つまり、コンピュータのダウンサイジングにより、センターの大規模な資源を利用する人数は減少傾向にあり、「なんで少数の人の計算需要に多額の予算を使ってサービスするのか」という批判が出てくるからである。さらに、国立大学の法人化が進められているが、各大学が法人となることにより、いわば競争相手となるわけで、無理解な理事などから、「なんで、うちのコンピュータを競争相手の他大学に使わせるんだ」というような声が出てくる可能性も否定できない。

そこで筆者が提案したのは、大型センターを、大規模な計算を主要な手段とする研究である計算科学の研究センターと位置付けることである。つまり、コンピュータは、天文台の望遠鏡、高エネルギー研の加速器に対応する。研究所は、所外の研究者と協力して、自分の施設を用いた研究活動を、計画し実行する機関である。それにより、研究成果は参加した研究者のものであると同時に、その機関のものともなるのである。これを「研究センター」ビジネスモデルと名付けた。当然のことながら、サービスセンター的な機能も必要である。

当時はあまり賛同を得られなかったが、その後にできたJHPCNやHPCIは、まさに大型計算機センター/情報基盤センターの「研究」センターとしての活動とみることができる。

その後、理研の計算科学研究機構(AICS)や計算科学研究センター(R-CCS)は、まさにこの研究センターとして運営されているが、最近、クラウドのようなサービスセンター的な機能も加味されるようになった。

7) 省令改正

平成13年文部科学省令第57号が制定され、総合情報処理センターの名称が自由に決められるようになったらしい(要確認)。

8) 筑波大学(VPP5000/80、キャンパスネットワーク)

筑波大学学術情報処理センターのVPP500/30は、2001年度からレンタル予算に転換された。スーパーコンピュータはVPP5000/80に更新された。6月のTop500には申告しなかったようであるが、11月のTop500では、Rmax=730.0 GFlops、Rpeak=768.0 GFlopsで28位にランクしている(当初のTop500発表では27位であった)。

補正予算により、高速キャンパスネットワークを設置した。

9) 東京工業大学(学術国際情報センター)

総合情報処理センターと理工学国際交流センターとを統合して、学術国際情報センターに改組した。

10)広島大学(情報メディア教育研究センター)

総合情報処理センターは、2001年4月1日、情報メディア教育研究センターに統合された。

11) 千葉大学(総合メディア基盤センター)

千葉大学総合情報処理センターは、2001年4月、千葉大学総合メディア基盤センターに改組された。

12) 岡崎国立共同研究機構

岡崎国立共同研究機構計算科学研究センターでは、2001年、SGI2800(256CPU)を、SGI2800(192CPU)とSGI Origin3800(128CPU)とに変更した。

日本の学界の動き

1) Grid Computing(理解と誤解)

いよいよ「グリッド]が一般のマスコミの話題となり始めた。NHK教育テレビ(東京では3チャンネル)では2001年8月25日23時30分からの番組「ネット社会の未来技術(4)」が放送された。松岡聡、関口智嗣の両「さとし」が出演し、分散処理、グリッド、クラスタ、Grape/MDM、地球シミュレータがごちゃ混ぜで紹介された。関口氏の映像が消えた途端、何とか原人の絵が現れたり、ホモサピエンスの若いオスの全裸映像が出て来てビックリした。筆者たちが恐れたことは、「グリッドを作ればコンピュータなど買わなくても大きな計算ができる」と財政当局に誤解されることであった。本当は、「新たなインフラだからより広範囲の人が使う。だからこれまでより一層(計算資源に)投資せねばならない」「今で以上にCost Performanceがよくなるから、何十倍の計算力が得られて、それにより新しいレベルのサイエンスが可能になる。」などという認識を期待した。

直後9月7日号の日経産業新聞では「グリッドコンピューティング」が何と一面に掲載された。中身は、SETIの話やスーパーコンピュータを接続する話だったり、とりとめがなかったが、業界誌の一面に載るような話題になったことは感慨深かった。

当時のよくある誤解。

「グリッドとはネットワークで結んだスーパーコンピュータ群のことである」

「グリッドとは、スーパーコンピュータの予算を取る方便である」

「スーパーコンピュータはいつも満杯のはずだから、グリッドなど成立する余地はないはずだ」

「グリッドとはSETI@homeのようなものである」

まあ、どれも部分的には当っている。

詳細は国際会議のところに記すが、APGW2001 (Asia-Pacific Grid Workshop 2001)が、2001年10月22日~24日に品川プリンスホテルで開催された。

2) PCクラスタコンソーシアム

|

|

PCクラスタコンソーシアムは、経済産業省のRWCPを推進した技術研究組合 新情報処理開発機構が開発したSCoreクラスタシステムソフトウエアおよびOmni OpenMPコンパイラを中核としたPCクラスタシステムソフトウエアの開発、発展、普及を通して、PCクラスタ市場育成に貢献することを目的として、2001年10月4日に発足した。会長は石川裕、会員は法人21社。「開発部会」「調査・評価部会」「アプリケーション・技術支援部会」「普及部会」の4部会を設置した。

またこの日、産総研CBRC)のバイオインフォマティックス用のPCクラスタMagiが、Linpackで654 GFlopsを達成したと発表された(既述)。

3) 東大情報理工学系研究科(発足)

東大では、理学系の情報と工学系の情報が合体して「情報理工学系研究科」が4月から発足した。研究科長は田中英彦。3月2日にはこれを記念してシンポジウム「情報が拓く21世紀の科学と技術」が弥生講堂で開催された。

4) 情報処理学会(40周年、カリキュラム標準)

創立40周年を迎えた情報処理学会は、全国大会に合わせ2001年3月13日~15日に慶應義塾大学矢上キャンパスにおいて、記念展示会「情報技術のエポック展」を開催した。多くの歴史的なコンピュータを展示した。展示会は入場無料で2400名来場。

情報処理学会は、1991年と1997年にCS領域のカリキュラム標準を発表したが、2001年にIS領域のカリキュラム標準ISJ2001を発表した。

5) bit誌休刊

1969年3月に創刊された共立出版発行の月刊誌bitは、2001年4月号をもって休刊した(事実上の廃刊)。部数減が止まらず、広告収入も激減したためという。創刊以来、月刊、増刊、別冊号を合わせて499冊を刊行した。なお、2021年に全号が、有料電子版として復刻される。

6) 島田俊夫氏心臓移植

電子技術総合研究所でSigma-1の開発に携わり、筆者ともいろいろ交流のあった島田俊夫氏は1993年に名古屋大学工学研究科教授に着任したが、ご家族が1995年1月の阪神淡路大震災で被災し、その心労のためかその年拡張型心筋症を発症した。1996年3月、筆者が京都大学大型計算機センターで講演したときには、島田氏が体調がよいからということで名古屋から来られたが、セミナーの最中に急に具合が悪くなり、急遽入院されたという記憶もある。

以来、入退院を繰り返し、1999年には心臓の一部を切り取るバチスタ手術で危機を乗り越えたが、その後急速に病状が悪化し、2000年には補助心臓を埋め込むに至った。このため、1年以内に渡米して心臓移植することが必要になった。名古屋大学関係者を中心に2001年3月、「島田先生を助ける会」が発足し、移植に必要な億に近い費用のための募金活動を始めた。筆者も呼びかけ人の一人になった。「東京・つくば支援会」も発足し、6月9日につくば市のノバホールで支援のコンサートを開催した。

事態は急速に進展し、6月26日に医療スタッフ6名とともに渡米し、UCLAの病院に入院した。出発の際、成田で記者会見が行われ、寄付が当日現在約5000万円集まり、医療費として5300万円支払ったことが報告された。今から考えると、9.11の同時多発テロ前に渡米できたのは幸運であった。無事入院し、移植のための会議で、Status 1-Aという高い順位に登録されたと伝えられた。UCLAからは、病室での様子が日々メールで伝えられた。「一日も早く移植を」と願っていたが、よく考えるとそれは誰かが事故などで脳死状態になることを願っているわけで、そんなことを願っていいのかと非常に複雑な心境であった。

渡米から約1か月後の8月4日、心臓移植手術が4時間かけて行われ、無事終了した。術後の経過はいろいろ厳しかったが、10日後くらいからリハビリに入り、9月18日には退院してLAのアパートでリハビリを続け、10月30日に帰国した。成田で再び記者会見が行われ、「助ける会」の支援や、マスコミ報道への感謝が表明された。「今後、何をやりたいか」という記者の質問に、「大学に復帰して、教育研究に戻りたい」との意向であった。募金総額は8500万円で、当初の目的を果たしたので、募金活動は終了することも発表された。記者会見の模様は10月31日のテレビニュースで報じられた。

翌年2002年2月には職場復帰を果たし、4月からは講義を行っている。「島田先生を助ける会」は2002年10月3日に解散する。

手術後の免疫抑制剤の調節に苦労されたとのことであるが、定年まで勤務し、2022年11月23日に亡くなられるまで、77年の人生を過ごすことができた。ご冥福を祈る。

7) MgB2の超伝導

青山学院大学の秋光純らのグループは、MgB2(二ホウ化マグネシウム)が、39Kで超伝導を示すことを2001年1月に発表した。1986年~87年にフィーバーとなったペロブスカイトの90K級の高温超伝導よりは低いが、金属間化合物としてはNb3Geの23K以来の記録更新であった。

8) 「谷山・志村予想」

Fermatの大定理に関係する谷山・志村予想がアメリカの4人の数学者によって解決されたことが12月7日に報道された。

次回は、国内向けに開催されたHPC関係の会議について述べる。私が現在所属しているRISTも「ポスト地球シミュレータ」に向けて、「次世代型計算科学ソフトウェア」や「計算科学のための次世代計算環境」に関する集会を開催した。

|

|

|

1件のコメントがあります

ご無沙汰しています.

煮湯を飲まされたITBLのことが出てきたので,小柳先生が事前評価委員会の委員長だったことは,存じあげませんでした.

当時,レーザー核融合について,複数のコードをそれぞれに最適なコンピュータ上で動かし,相互に連携して統合シミュレーションすることを考えていました.そして,ITBLに期待しましたので,シンポや会議に参加していました.

でも,あまりにお粗末でいいかげんな仕様に,がっかりして絶望したことを思い出します.

そもそも,ITBLと連携するためには,Solaris+ORACLEが必須なことに驚いて理由を聞いたら,もっと驚きました.

結局,税金を原研経由で富士通とその子会社に流すことが本来の目的なのかと思いました.