Fortranは絶滅危惧種なのか?

今月、「並列Fortranの現状と展望」と題したシンポジウムがHPF推進協議会の主催の下、神戸の理化学研究所計算科学研究機構で開催された。このシンポジウムのテーマはサブタイトルともなっている「Fortranは絶滅危惧種なのか?」と少しばかりセンセーショナルなタイトルとなっており、Fortranに対する様々な研究者の思いに100名近くの参加者が耳を傾けた。

オランダのソフトウェア企業であるTIOBE社は毎月プログラミング言語のランキングを発表している。2015年8月のランキングにおいてFortranは24位にランクされており、COBOLよりも下だ。このランキングのデータによると、Fortranは1990年代までは主流の言語であったようだが、2000年を超えると急激に人気を無くしている。だが、まだ24位にランキングされており、まだ絶滅危惧種とまでは行っていない。では実際にはどうなのだろう。

このシンポジウムで講演のあった名古屋大学の渡邉智彦教授のプレゼンテーションが会場の多くの注目を浴びた。渡邉教授はFortranに関するアンケート調査を行ったのだ。

渡邉教授は日本物理学会領域2、天文学会、地球電磁気・地球 惑星圏学会、プラズマ・核融合学会などに呼びかけ、394通の回答を得た。渡邉教授の講演とアンケート結果の資料はシンポジウムのサイトから公開される予定だ。

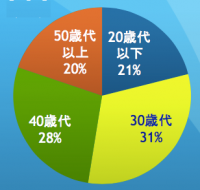

回答者の年齢層であるが、すでに授業ではFortranを教えている大学も少なくなり、高年齢層が多いと考えられていたが、20歳代から50歳代まで回答者はほぼ均等に分かれている。利用している言語についての回答は、特定の領域からアンケートを収集したことと、アンケートの内容から考えれば、Fortranに何かの思い入れがある方が多く回答したと考えられ、ある程度のバイアスがかかっていることは仕方がないことだ。そういう意味で回答者のほとんどがFortranを多く利用していることが理解できる。

|

|

次に、Fortranの今後の利用についてはほとんどのユーザが今後も利用する、もしくは時々使うと回答している。その用途はやはりシミュレーションがほとんどで並列化の場合も、非並列化の場合にもFortranを使うということのようだ。並列化の場合の方法だが、4割程度は並列化をしていない利用者もいるが、MPI、OpenMPを多く利用しており、年齢が高いほど自動並列化を利用しているのが興味深い。Fortranを使う理由についての回答では、「コードやライブラリの資産がある」からとした回答が最も多く113名が回答している。

最後に渡邉教授は個人的な意見として次のように述べている。プログラム資産を活用できる環境は必要だが、過去と決別した言語仕様のサブセットも可能ではないか?また、並列化については分散並列を使わないユーザにも簡便に並列化の恩恵を受けられるように自動並列化機能の強化も重要ではないかと語った。