新HPCの歩み(第196回)-2002年(l)-

|

Cray社はスタンドアローンとしては最後のベクトルコンピュータであるX1を発表した。Hewlett-Packard社のFiorina CEOは創業家の反対を押し切って僅差でCompaq社との合併を実現した。PalmisanoがIBMのCEOに就任し、“On Demand Computing”という新しいテクノロジに$10Bを投入すると発表した。 |

アメリカ企業の動き

1) IBM社(Palmisano新社長、On-Demand-Computing)

1993年4月、起死回生のためナビスコCEOからIBM社CEOに就任したLouis Gerstnerは2002年1月25日に3月で退任することを発表した。後任は2000年10月からCOOについていたSamuel Palmisanoである。(HPCwire 2002/2/1) Palmisanoは2011年10月25日に辞任を発表するまで10年近くCEOの職にあった。

ITバブル崩壊により、Palmisano CEOは、近々8000人のレイオフを行うであろうと報じられた。これは1990年代初頭以来のことである。(HPCwire 2002/5/17) IBM社の従業員組合も大ナタが振るわれるのではないかと危惧した(HPCwire 2002/5/17)。

10月30日、Palmisano新会長は“On Demand Computing”という新しいテクノロジに$10Bを投入するという電撃的な発表を行った。現在IBM社が積極的に取り組んでいる“Grid Computing”と“Autonomic Computing”を組み合わせて、さらに新たな技術を追加したものとの触れ込みである。まあ、AutonomicはGerstner時代のものなので、新しいキャッチコピーが必要になったのであろう。筆者の第一印象は、「何だ、メインフレームじゃあないか」であった。メインフレームの時代は、汎用コンピュータを情報部門が所有して、ユーザは自分の要求に応じてサービスを受けていたので、そのメインフレームの代わりに分散資源を置いたのではないか、と理解した。“Open standard”の重要性を強調していたが、IBM社と“open”との組み合わせは奇異に感じた。アメリカの全国大衆紙USA Todayは31日1面と2面のぶち抜きで報道していたが、それほどのものなのか? 新幹線の電光ニュースでも「IBM 100億ドル、新サービスに投資」と流れていた。

GGFのところで述べたように、IBM社はOGSA (Open Grid Service Architecture)を提唱してグリッドコンピューティングに積極的に乗り出した。草の根で始まったグリッドは大企業IBMのビジネスに変貌した。

2) IBM社(自己修復コンピュータ)

2001年3月、IBM社はAutonomic Computing(自律型コンピューティング)という概念を提唱したことはすでに述べた。人間の自律神経のように、コンピュータが自立的に自己管理を行うという技術であり、自己構成(Self-configuring)、自己修復(Self-healing)、自己最適化(Self-optimizing)、自己防衛(Self-protecting)の4要素から構成される。そんなことが可能なのか疑問に思っていたが、IBM社は2002年3月に8個のIntel Xeon MPを搭載したeServer x440をCeBIT 2002(Hannoverでの見本市)において出品し、eLizaの技術により、「耐障害性メモリ」「自己修復ソフトウェア」「仮想マシン技術」を実装し、マイクロプロセッサでもメインフレーム並みの信頼性とスケーラビリティを実現したと発表した。(HPCwire 2002/3/15) (HPCwire 2002/10/25)

現在のクラウドみたいなもので、何が新しいのか疑問に思ったが、上記HPCwireの記事には「これらの個々の技術は新しくないが、標準のOSで走るIntelサーバ上で実現したのは初めてである。IBM社は3年前買収したSequent社から得た技術と、自社のメインフレームの技術と、Unixサーバ部門の技術を統合して実現した。」と説明されていた。

3) IBM社(MXT)

IBM社は2月、主記憶の内容を圧縮する技術MXT (Memory eXpansion Technology)を発表し、主記憶の容量を2倍にしたのと同じ効果があると述べた。IBM社はこの技術を新しいIntel-baseのeServer xSeries 330に応用した。(HPCwire 2002/2/15)

4) IBM社(p650)

IBM社は2002年11月、8-wayのUNIXサーバIBM eServer p650を発表した。CPUはPOWER4(1.2 GHzまたは1.45 GHz)である。競争相手はSun 3800。(HPCwire 2002/11/15)

5) IBM社(POWER4+、PowerPC 750FX)

CPUとしては2002年11月、POWER4の改良版であるPOWER4+を発表した。POWER4は1.1と1.3 GHzのクロックであったが、POWER4+は最大1.9 GHzで動作する。

PowerPCシリーズでは、PowerPC 750FX(コード名 Sahara)が登場した。これは銅配線とLow-K誘電体とSOIテクノロジを用いた0.13μmのチップで、最大900 MHzで動作し、512KiBまでのL2キャッシュを搭載している。これはAppleで使われた最後のG3型のプロセッサであった。

6) IBM社(Blue Gene)

Blue Geneの第1号はLLNLに設置されることに決まっているが、10月末Bill Pulleyblankは、Blue GeneはLinuxを搭載すると発表した。専用のOSを開発する可能性も考えたが、オープンソース・コミュニティの成長と力に賭けた、と述べた。(HPCwire 2002/11/1) このころから、Blue Geneと分けて書く記事が増えて来た。

7) IBM社(クラスタ)

2001年11月、IBM社はPentium IIIを搭載したIBM eServer Cluster 1300を発売したが、2002年10月、Pentium 4 Xeonを搭載したIBM eServer Cluster 1350に置き換えられた。相互接続はEthernetまたはMyrinet 2000である。OSはRed Hat Enterprise Linux distributionである。IBM System Cluster 1350などの後継システムも含めて、2014年にLenovoに売却される。

8) IBM社(半導体)

IBM社は2月25日カリフォルニア州San Mateoで開催中の“2002 Compound Semiconductor Outlook Conference”の基調講演において、同社が“SiGe 8HP”と呼ぶシリコン・ゲルマニウム化合物半導体を使って、動作周波数110 GHz以上の電子回路を開発したと発表した。リング発振器を動作させた段階だが、今年末までにはチップを作る、とのことであった。これを通信チップに用いることにより100 Gb/sの通信速度が可能になる。その後実用化したかどうかは不明。(HPCwire 2002/3/1)

また5月には、カーボンナノチューブを用いてトランジスタを作ることに成功したと発表した。(HPCwire 2002/5/24)

ITバブル崩壊にもかかわらず、IBM社は、ハドソンバレー(ニューヨーク州南部)に$2.5B($=125円として3000億円強)を投じて半導体工場を開設した。このプラントでは、Intel社や東アジアの会社がやっているPCビジネス用ではなく、HPC分野を攻略すると述べた。

|

|

9) Cray社(Cray SX-6)

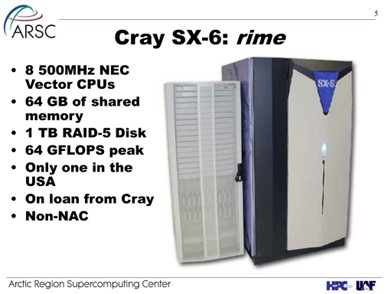

前に書いたように、2001年10月5日、Cray社は日本電気との合意によりSX-6のOEM販売を始めることを発表した。2002年6月11日、アラスカ州にあるARSC (Arctic Region Supercomputer Center, Fairbanks)に8プロセッサ、64 GBメモリのCray SX-6が設置されたと発表した(HPCwire 2002/6/14) (HPCwire 2002/6/21)。(写真は、PPT “Introduction to Supercomputing at ARSC”から)

続いて6月28日、Cray社はSX-6をカナダドル$2.7Mでカナダの企業に販売したと発表した(HPCwire 2002/6/28)。9月27日、Toronto大学に2台販売したと発表した(HPCwire 2002/9/27)。価格は公表されていない。大学では、地球の内部構造や大気に関連した研究に利用する。筆者の知る限り、Cray社が売ったSX-6はこの4台と、2004年に売った3台だけのようである。

10) Cray社(X1)

Cray社は2002年4月に、次世代のスーパーコンピュータ(コード名はSV2)の主要な技術問題を解決したと発表し(HPCwire 2002/4/19)、6月には2件、合計$19Mの契約を得た(HPCwire 2002/6/14)(HPCwire 2002/6/21)。SV2では裸のチップに冷媒を直接吹き付けて気化熱で冷却する新技術を開発したが、この契約は初期の空冷のシステムである。

2002年7月には開発支援のために今後2年間に$10Mの資金を政府から得ると発表した。CEOのJames Rottsolkは、「政府は、Cray社が高バンド幅、高性能のシステムだけを開発しているアメリカで唯一の会社であることを認識している」と述べている。SV2のピーク性能は当面50 TFlopsであるが、将来的には改良型により150 TFlopsに達すると豪語した。 (HPCwire 2002/7/5) Cray社は以前からこのような政府資金の援助を受けており、1999年9月、まだSGI社の下にあったころ、SV2開発のためにNSAを含む複数の政府機関から経済的支援を受けている。

正式発表前であるが、Cray社は次世代のベクトルコンピュータX1(コード名はSV2)について、2002年8月現在、米国海軍高性能コンピューティング研究センターAHPCRC (the U.S. Army High Performance Computing Research Center)から$9Mの注文を得ていると公表した(HPCwire 2002/8/9)。また、10月11日には、すでに5ユニット出荷したと発表した。出荷先は公表されなかったが、以前に名前の出た組織であろう。3台は顧客の検収を済ませ、残りの2台も近々テストが完了する。これらはいずれも将来更新する(たぶん空冷から液冷に)ことを予定しているとのことである。(HPCwire 2002/10/11)

Cray X1システムはSC2002の直前米国時間11月14日に正式発表された。最高性能は52.4 TFlops(地球シミュレータをわずかに上回っている)、メモリは65.5 TBまで可能。システムに搭載可能なプロセサ数は8個から4096個(ノード数は2から1024)、メモリは32 GBから65.5 TB。早期生産した5台のCray X1は、AHPCRCと、ある顧客の導入検査に合格済みという。(HPCwire 2002/11/15) 2000年5月のニュースでは、AHPCRCはこの頃$18.5Mの契約を、T3EおよびSV2のために結んでいる。またスペインの国立気象研究所が、$8.4Mの複数年契約でCray X1システムを発注しているとのことである。「最初の製品出荷は2002年末の予定で、2003年初頭には大量生産を開始する計画だ」とCray社は述べた。さらに1 PFlopsまで可能なシステムを2010年までに実現する、と述べた。

各ノードは4個のMSP (multi-streaming processors)からなり、各MSPは4個のSSP (single-streaming processors)からなり、各SSPは32ステージの64bit浮動小数ベクトルユニット(FMAのようである)2個と1個の2-wayスーパースカラユニットを持つ。MSPの4個のSSPは同期され、8本のパイプとも見えるし、2本のパイプが4組あるとも見える。ベクトルは800 MHzで、スカラは400 MHzで動。ピークの浮動小数演算速度は、MSPあたり3.2 GFlops、ノード当たり12.8 GFlopsである。各SSPは64bit演算で3.2 GFlopsの性能を持つ。MSP内の4個のSSPは2 MBのEcacheを共有する。Ecacheはベクトル演算に必要なバンド幅を持つ。ランダムアクセスでも連続アクセスの半分のバンド幅を持つ。ノード当たり16 GBのメモリを持つ。(HPCwire 2002/11/15)

2002年11月のTop500によると、設置先は以下の通り。MSPを1コアと数えている。

|

順位 |

設置場所 |

機種 |

コア数 |

Rmax |

Rpeak |

|

29 |

ORNL |

Cray X1 |

504 |

5.895 |

6.451 |

|

69 |

米国某政府機関 |

Cray X1 |

252 |

2.9329 |

3.2256 |

|

87 |

韓国気象庁 |

Cray X1 |

188 |

2.188 |

2.406 |

|

201tie |

Cray社 |

Cray X1 |

124 |

1.4484 |

1.5872 |

|

201tie |

ARSC |

同上 |

同上 |

同上 |

同上 |

|

201tie |

US Army HPC Research Center |

同上 |

同上 |

同上 |

同上 |

|

446 |

米国某政府機関 |

Cray X1 |

80 |

0.937 |

1.024 |

|

|

11) Cray社(MTA-2、CUG)

マルチスレッド関係では、同社はCray MTA-2の一号機を2001年12月下旬に出荷した。昨年の記事に書いたように、出荷先は米国外ということ以外公表されなかったが、日本の独立行政法人電子航法研究所(国土交通省所管)に4プロセッサのシステムが出荷されていたことが後に判明した。二号機は、2002年の第1四半期にWashington D.C.にあるthe Naval Research Laboratory (NRL)に納入されるとのことであった。(HPCwire 2002/2/11)

2002年10月11日、40プロセッサのMTA-2が、NRLのテストを通過したと述べた。このマシンは、Northrop Grumman Information Technology社との契約によりNRLに設置されたとのことである。(HPCwire 2002/10/11)結局MTA-2は、前年日本の電子航法研究所に設置した4プロセッサのマシンと合わせて2台しか売れなかった。

Cray User Groupは、2002年5月20日~24日にイギリスのManchesterにおいて、“CUG Summit”を開催した。

|

|

12) Hewlett-Packard社(Integrity Superdome)

HP社は、2000年9月のeventでSuperdomeを発表した。これはPA-RISCプロセッサによるccNUMAクラスタであり、本を正せば1995年に買収したConvex社のExemplarの技術に由来するHP V-Classの新版と見ることもできる。2002年12月、21st Annual Gartner Data Center Conferenceにおいて、32基のItanium 2を搭載した新型のSuperdomeのデモを行い、システムを3個のパーティションに分割して、それぞれのパーティションでHP-UX(Hewlett-Packard版のUnix)、Windows、Linuxを同時に走らせた。HP-UXは4基のパーティションで走り、Oracle 9.2 Databseを稼働させた。Windows .NET Server 2003は20基のパーティションで走らせた。Linuxは4基のパーティションで動いた。(HPCwire 2002/12/13) Itanium 2を搭載したものをHP Integrity Superdomeと呼ぶ(写真はWikipediaから)。従来のPA-RISCプロセッサによるものはHP9000 Superdomeと改称された。

13) Hewlett-Packard社(Gelato Federation)

HP社は2002年3月11日に、Itanium Linuxベースのオープンソースソリューションを推進するためのコンソーシアムGelato Federationを結成したと発表した。設立メンバはHP社の他、アメリカのNCSAとUIUC、カナダのWaterloo大学、フランスのGroupe ESIEE、中国の清華大学、シンガポールのBioInformatics Institute、オーストラリアのNew South Wales大学の7研究機関である。参加機関は資金拠出、ITインフラや人材の供給を行う。生命科学、Grid Computing、コンパイラや言語、Linuxカーネルなどに関するノウハウを持ち寄る。このコンソーシアムへの加入は、すべての産官学の組織に開かれている。NCSAとGroupe ESIEEは、2002年5月にGeleto Web Portalの運用を開始する。(HPCwire 2002/3/15)(ITpro 2002/3/12) 10月までにNCARとCERNが加わったことが報じられた(HPCwire 2002/10/4)。SC2002に出展し宣伝に努めた。(HPCwire 2002/11/15)

この構想は2001年から始まり、設立メンバは、2001年にはPalo Altoで、2002年にはParisで会合して戦略を練った。2002年10月にSydneyで初めての学術的な会合が開催され、その後年2回の会議The Gelato ICE: Itanium Conference & Expoが定期的に開催される。2007年にはコンソーシアムの参加メンバは70に増加。Itaniumの製造停止により、Gelatoは2009年に活動を停止する。(Wikipedia) 言うまでもなくgelatoはイタリア風アイスクリーム(「凍った」という意味)で、おいしいが時間が経つと溶けてしまうのが残念である。

14) Hewlett-Parckard社(Compaq Computer社合併)

4ヶ月にわたる創業家の反対でCompaq社の買収は難航した。HP社は全株主にHP社の取締役であるが方針に従わないWalter Hewlett取締役を非難する書簡を送った。「HP社の共同創立者Bill Hewlettの末裔であるWalter Hewlettは、Hewlett家の資産の管理者であると同時に音楽家であり学者でもあるが、HP社の取締役会のメンバであるにも関わらず、会社で勤務もせず、その管理にかかわったこともない。彼のモチベーションや投資戦略はわれわれのものと非常に違っているらしい。」この書簡にはWalter以外の全取締役が署名している。ずいぶんな言われようである。創業家の反対はHP社の株式の18%なので、勝つためには残りの2/3を取る必要がある。(HPCwire 2002/1/25)

1月にNew Yorkで開かれたCompaq社の投資家やアナリスト相手の恒例の会合で、CEO のMichael Capellesは「HP社との合併交渉がつぶれたとしても我が社は生き残る」と豪語した。(HPCwire 2002/2/1) 他方Walter Hewlettは、2月21日、Wall Street Journal等の有力紙に“KNOW MEANS NO”「(実情を)知れば(合併に)反対するはず」という広告を出し、Fiolina CEOの経営手腕について、様々なデータと分析を用いて疑問を呈している。(ITPro 2002/2/23)

Hewlett-Packard社は3月19日、委任状の票読みの結果、非公式ではあるがCompaqとの合併について十分な票数が得られそうだと発表した。(HPCwire 2002/3/22) HP社のCEOであるCarly Fiorinaは声明の中で「HP社の株主がこの合併がもたらす戦略的経済的な利益を認識してくれたことを感謝する。Hewlett家やPackard家と関係のない過半数の株主はこの提案に賛成してくれた。今や、合併に賛成の人も反対の人も会社の利益のために力を合わせる時である。」と述べた。

直前にFlint Centerで開かれた株主総会では、反対派の創業者子息Walter Hewlettがロックスターのように登場すると、「Walter! Walter!」という歓迎の叫びが起こり、報道カメラマンが群がった。反対派は皆緑色の服を着ていた。これは合併反対の投票用紙が緑色だったからである。株主総会はFiorinaの型どおりの歓迎の挨拶で始まった。続いてWalter Hewlettが紹介されるとstanding ovationで迎えられた。Hewlettはこう述べた。「合併に関する熱を帯びた議論は、この会社の“魂”に関する議論であった。これまで聞いたことは、我々がこれまで言い続けてきたことの正しさを証明している。我々が受けた(合併反対に対する)支持を感謝したい。」(HPCwire Newflash 2002/3/19)

HP社の株主総会が僅差で承認したのに対し、3月20日HoustonのWyndham Hotelで開かれたCompaq Computer社の株主総会は、この$20B(約2.5兆円)の買収案件を9対1の大差で承認し、45分で終了した。ただ、「新会社の社長となるCapellasの給料はいくらか」という辛辣な質問があった。かれは「まだ決まっていない」と質問をかわした。(HPCwire 2002/3/22) Capellaは就任から約6カ月後の2002年11月12日に社長を辞任し、ワールドコムのCEOに就任した。

3月下旬に、Walter HewlettはDelaware州のCourt of Chancery(会社関係の訴訟を担当)にこの買収は無効だと訴えていたが、4月下旬の3日間の審議のあと、「(負けても)上訴はしない」と述べた。William Chandler III判事の見解では、Hewlettの弁護団は、HP社の重役が、二社の合併に関して虚偽のあるいは誤解を招く表明をして投票に影響を与えたことを証明できなかった。(HPCwire 2002/5/3)

5月7日にはwhite paperを公表し、合併後のサーバ戦略について発表した。それによると、IA-32やIntel社やRISCやUnixや耐故障サーバのラインは存続し、相互にどう位置づけするかを述べている。合併後の従業員をどうするか、工場をどうするかについてはまだ決まっていないとしている。(HPCwire 2002/5/10) またこの日HP社の幹部は記者会見を行い、「HP社とCompaq社のWebサイトは統合されるであろう。15万人の従業員は、合併過程についての「指示書(playbook)」を渡されている。」と述べた。これに対し、Gartnerグループの分析家Paul McGuckinは、「短時間にやったにしては、全体的に合併の調整はうまくいっている。しかし、まだ決まっていないことも多い。」とのべ、「昔のHP社と同様に、新生HP社も慎重で考慮の行き届いたストーリーを描いている。しかし、キラリと光るものがない」と批判している。(HPCwire 2002/5/10)

合併は5月に成立した。なお後のことになるが、Hewlett-Packard社は2015年11月1日に、HP Inc.とHewlett-Packard Enterprise社とに分割される。

合併後、類似する製品ラインの整理統合が計画された。特に注目されたのは1997年に吸収したTandem Computers社の遺産であるNonStop S86000 Serverであった。DEC社に由来するAlphaServerや、HPオリジナルのPA-RISC serverはやめてItaniumに統合するのではと予想されたが、両方とも今後開発を続けると表明した。(HPCwire 2002/6/21) 関係者は、Compaqの遺産は、しばらくは生き続けるであろうと見ている。(HPCwire 2002/9/27)

Carly Fiorina CEOは10月にSanta Barbaraで開かれたアナリストとの会合で、今年の成長は一桁に留まるであろう、との見通しを述べた(HPCwire 2002/10/25)。

2002年12月6日、HP社はAlphaプロセッサの最後のバージョンとなるAlpha EV7を2003年1月にリリースすると発表した。また12ヶ月後にはアップデート版EV79をリリースする予定だと述べた。2004年中に新型のAlphaプロセッサの投入を停止し、Itanium搭載機に切り替える予定。Alphaチップの発売は需要のある限り2006年まで継続の予定。

5月に開催されたISCA29において、Compaq社(すでにHPと合併)は、EV8の後継として計画していたTarantulaというプロセッサを発表した。EV8をベースに32 waysのベクトル命令を追加し、ピークは150 GFlopsとある。消費電力は130W。まあ、絵に描いた餅に終わりそうであるが。

15) SGI社(Origin 3900)

2002年5月、SGI社は、384 CPUのOrigin 3800を日本の防災科学技術研究所に設置し、8月に運用を開始したと発表した。

米国時間11月11日、SGI社はOrigin 3900を発表した。MIPS 64ビットRISCプロセッサR14000を16個搭載した4Uのユニットで構成し、1ラックあたり最大128 CPUと256 GBのメモリを搭載可能。NUMAflex共有メモリ・アーキテクチャーにより、単一システムとしては最大512 CPU、1テラバイトの大規模共有メモリを実現する。さらなる構成も可能である。東京大学ヒトゲノム解析センターは世界で最初の大規模Origin 3900を購入した。2003年1月から稼働予定。(HPCwire 2002/11/28) 構成や性能は不明。

Top500リストではOrigin 3000シリーズは3800も3900も区別されていないのでよくわからないが、主要な設置場所は以下の通り。2002年6月の上位のマシンのRmaxは下位の数値を借用しており、実測値ではないと思われる。

|

設置場所 |

機種 |

コア数 |

Rmax |

Rpeak |

初出と順位 |

|

NASA/Ames |

3000 600MHz |

1024 |

405.60 →852.90 |

1228.80 |

2002/6 116位tie 2002/11 60位 |

|

NOAA/GFDL |

3000 600MHz |

896 |

405.60 |

1075.00 |

2002/6 116位tie |

|

米国政府機関 |

3000 600MHz |

512 |

466.00 |

614.40 |

2002/11 128位tie |

|

Norwegian U of Sci & Tech |

3000 600MHz |

512 |

405.60 →466.00 |

614.40 |

2002/6 116位tie 2002/11 128位tie |

|

Fleet Numirical Meteorology and Oceanography Center |

3000 500MHz |

512 |

405.60 |

512.20 |

2002/6 116位tie |

|

米国政府機関 |

3000 500HHz |

512 |

405.60 |

512.20 |

2002/6 116位tie |

|

原子力研究所(日) |

3000 500HHz |

512 |

405.60 |

512.20 |

2002/6 116位tie |

|

京都大学化学研究所 |

3000 500HHz |

512 |

405.60 |

512.20 |

2002/6 116位tie |

|

SARA(オランダ) |

3000 500HHz |

512 |

405.60 |

512.20 |

2002/6 116位tie |

|

SARA(オランダ) |

3000 500HHz |

512 |

405.60 |

512.20 |

2002/6 116位tie |

|

CINES(フランス) |

3000 500MHz |

512 |

405.60 |

512.00 |

2002/11 147位tie |

|

LANL |

3000 500MHz |

512 |

405.60 |

512.00 |

2002/11 147位tie |

|

製造会社(アメリカ) |

3000 500MHz |

512 |

405.60 |

512.00 |

2002/11 147位tie |

|

Air Force Res. Lab(アメリカ) |

3000 700MHz |

512 |

553.00 |

716.80 |

2003/6 152位tie |

|

Air Force Res. Lab(アメリカ) |

3000 700MHz |

512 |

553.00 |

716.80 |

2003/6 152位tie |

|

Air Force Res. Lab(アメリカ) |

3000 700MHz |

512 |

553.00 |

716.80 |

2003/6 152位tie |

|

ERDC DSRC(アメリカ) |

3000 700MHz |

512 |

553.00 |

716.80 |

2003/6 152位tie |

|

EDRC DSRC(アメリカ) |

3000 700MHz |

512 |

553.00 |

716.80 |

2003/6 152位tie |

|

米国政府機関 |

3000 700MHz |

512 |

553.00 |

716.80 |

2003/11 284位tie |

|

米国政府機関 |

3000 700MHz |

512 |

553.00 |

716.80 |

2003/11 284位tie |

16) SGI社(Itanium 2)

SGI社は、9月のIDF(Intel’s Developers Forum)において、64基のItanium 2を搭載したサーバを開発中であることを発表し、世界最強と豪語した(HPCwire 2002/9/13)。これは、2003年1月7日にSGI Altix 3000として発表される。

17) Sun Microsystems社(リストラ、Sun Fire 3800/4800/6800、Solaris)

前年Sun Fire 15000(コード名StarCat)を発表したが、相変わらず業績は上がらなかった。1990年代後半までの一人勝ちの状況とは様変わりである。2002年10月17日のWall Street Journalは、同社が7月から9月までの3ヶ月に$111Mの損失を出し、前年の10%に続いて、11%に当たる4400人を整理するであろうと予想した。(HPCwire 2002/10/18)

1990年代後半に成長したのは、銀行からドット・コムまでのオンラインビジネス用のハードやソフトの需要によるものであった。Sunはこれに対しSPARCプロセッサとSolarisソフトウェアという同社独自のシステムで応えた。しかし、ドット・コムのバブルは崩壊し、大企業は技術への投資を削減した。それだけでなく、HP社やIBM社などの競争会社が汎用チップを用いたUnixシステムを比較的安価に提供しているのに対抗できなかった。2010年にはOracle社により買収されることになる。

2002年2月、同社はIBM社の顧客をSunに替えさせる“Project Blue-Away”という露骨なプロジェクトを発表した。最初は、旧Sequent社のNUMA-Q(1996年)のユーザに、IBM製品以外の選択肢を提示することであった。苦肉の策であろうか。(HPCwire 2002/2/22) さらに、市場規模$1Bと言われる中規模のIBMメインフレームもターゲットとした(HPCwire 2002/5/17)。しかし5月には、Scott McNealy CEOとの路線の対立からか2週間のうちに5人の幹部が会社を去った(HPCwire 2002/5/10)。

同社は2002年5月28日、SPARC版のSolaris 9を公開し、特にセキュリティと管理の機能を強化した(HPCwire 2002/5/24)。Intel版のSolaris 9の公開は2003年2月6日。2002年10月、同社はx86版のSolaris 9をアンバンドルする、つまり独立の商品として販売する予定であると発表した。Solaris 8のx86版は無料でダウンロードを許したが、Solaris 9 x86版は、$99からの価格を付ける。(HPCwire 2002/10/11)

LinuxについてMcNealyは、「これはSun ONE (Open Net Environment)の要素の一つであって、Linuxコンピュータを売るわけではない。とくに最上位のSPARCシステムにLinuxを搭載する予定はない。」と述べた。(HPCwire 2002/9/27)

8月8日、UltraSPARC III Cu 1.05 GHzプロセッサを搭載した「Sun Fire(TM) 3800」「同 4800」「同 6800」「同 12K」「同 15K」の新モデルを発表し、9月から発売すると述べた。9月には、130 nmテクノロジによるUltraSPARC III Cu 1200プロセッサを発表した。UltraSPARC III Cu 1050と比べて、クロックは14%に上がるが、消費電力は75Wから53Wに下がる。(HPCwire 2002/9/20)

同社は2002年11月19日、ハイエンドサーバ用の相互接続網“Sun Fire Link”を発売すると発表した。出荷は12月下旬。データ転送速度は4.8 GB/s、レイテンシは1μs、最大8ノードまで接続できる。対象となるサーバはSun Fire 6800、Sun fire 12K、およびSun Fire 15K。15Kの場合最大832 CPUまで構成できる。東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センターは、2003年、788 CPUのSun Fire 15Kを導入した。

同社は、2002年4月14日~19日に、Hawaiiにおいて“Sun’s High-End Technical Customer Forum-SUPerG (Sun Users Performance Group)-”を開催した。

7月19日~20日には、イギリス・スコットランドのHilton Glasgowにおいて、Sun HPC Consortium Glasgowを開催した。GGF5に接続する日程であった。(HPCwire 2002/7/19)

9月16日~20日には、San FranciscoにおいてSUPerG: Sun Users Performance Groupが開催された。

SC2002の直前、2002年11月16日~17日に、Radisson Plaza Lord BaltimoreにおいてSun Microsystems HPC Consortiumが開催された。

18) Sun対Microsoft訴訟

遡れば1997年10月7日に、Sun Microsystems社はMicrosoft社に対し、同社が自社製品に互換性のないJava製品を出荷していたとして提訴した。両社は2001年1月23日に和解し、7年間に限りMicrosoft社はSun Microsystems社のJavaの既存製品を搭載できることとなった。同社はWindows XPにJava VMを標準搭載しないこととした。

Sun Microsystems社は、2002年3月8日、再びMicrosoft社を独禁法違反でSan Jose連邦地裁に提訴し、Microsoft社がJavaプラットフォームの普及を妨害し、ライセンスを受けていないJava対応製品を配布したと主張し、$1Bの損害賠償を請求した(HPCwire 2002/3/15) (PC Watch 2002/3/11)。連邦地裁は、2002年12月にSun Microsystems社の言い分を認める判決を下し、Microsoft社に対し、Sun Microsystems社のJava技術をWindowsに搭載するよう命令を出すことを決めていた(ITpro 2003/6/27) (HPCwire 2002/12/6)。2003年1月20日に両社がJava言語の実装について合意をした(HPCwire 2003/1/24)ことを受けて、21日、Microsoft社に対し、Sun Microsystems社製のJava言語をWindowsに搭載するよう命令し、Microsoft社は、この裁定が市場の自由な活動に対する不当な干渉であるとして、2003年2月に控訴する。

次回は、「アメリカ企業(その二)」その他の企業、企業の創業、企業の終焉である。

|

|

|