新HPCの歩み(第212回)-2004年(c)-

|

学法人化により、大学等の共同利用コンピュータの予算が紐付きでなくなり流用の危険が生まれた。京大の学術情報メディアセンターは、ベクトルスーパーコンピュータVPP800を、スカラスーパーコンピュータであるPRIMEPOWER HPC2500に更新した。筑波大学に計算科学研究センターが設置された。 |

日本の大学センター等

1) 国立大学法人化の影響>

既に述べたが2004年4月から国立大学が法人化された。大型計算機センター発足の時から、大学や共同利用研究所のコンピュータのレンタル費用やネットワークの維持・運営にかかる経費は、国立学校特別会計の附属施設経費等により配分されていた。つまりいわゆる「紐付き予算」であり、他の目的には流用できない予算であった。

ところが法人化にともない、これらの費用は運営費交付金の基礎額として配分されることとなった。当面は従来と同様にコンピュータ等のために利用されるであろうが、制度的な縛りがなくなるので、大学や研究所の意志決定により、削減されたり流用されたり廃止されたりする可能性が生じてきた。これは杞憂ではなく、後にさる研究所では、「京ができたんだからそっちを使えばよい」とスーパーコンピュータのレンタルを廃止して、その予算を実験施設の電気代に流用するというようなことが実際起こっている。

法人化への対応の議論のなかで、コンピュータ、とくにスーパーコンピュータの予算を、法人の勝手で召し上げられてしまうことを防ぐために、文部科学省の情報課(当時)に一括配分して運営した方がよいのではないかという議論もあった。これは実現しなかったが、もし実現していたら今度は情報課が財務省の削減圧力にさらされることになったかもしれない。どちらがよかったか、難しい問題である。

2) 共通利用番号制廃止>

旧大型計算機センターの7センターと情報学研究所について、一か所のセンターに利用申請書を提出すれば、コマンド申請により他のセンターも同じ利用者番号で利用できる共通利用番号制は1986年4月から18年間続いてきたが、各センターのサービス形態が多様化したことや、国立大学が法人化し利用負担金の支払い方法が変更されたことのために、2003年度末をもって廃止することとなった。

3) 京都大学(PRIMEPOWER HPC2500)>

京都大学学術情報メディアセンターは、2003年度末に、ベクトルスーパーコンピュータVPP800を、スカラスーパーコンピュータであるFujitsu PRIMEPOWER HPC2500 (SPARC64 V 1.56 GHz、128 CPU×11 nodes, 5632 GB, 8785 GFlops)に更新した。2004年6月のTop500では、京都大学のPRIMEPOWER HPC2500 (1472 core, 1.56 GHz)は、Rmax=4.552、Rpeak=9.185 (TFlops)で24位にランクしている。コア数が、11ノード分より若干多いが、制御用のプロセッサも動員したのであろうか。2004年度末には、メインフレームGS8800も、Fujitsu PRIMEPOWER HPC2500 (128 CPU×1 node)と Fujitsu PRIMERGY 5台にリプレースした。スーパーコンピュータと一体化した計算サーバ、ファイルサーバとして運用を行った。

4) 九州大学>

九州大学情報基盤センター(センター長・村上和彰)は、 2004年9月7日、IBM社のハイエンドUNIXサーバであるIBM eServer p5 サーバを基盤としたシステムを導入すると発表した。スーパーコンピューターに匹敵する最大3.25TFlopsの性能をもつ。来年3月から稼働予定。全国共同利用情報基盤センターの汎用コンピューターシステム調達において、日本IBMが落札したのは、今回が初めてである。(九州大学情報基盤センター広報2004/12)

5) 筑波大学>

筑波大学学術情報処理センターは、2004年4月、教育機器センターと統合し、学術情報メディアセンターに改組された。計算科学研究センターについては後述。

6) 統計数理研究所(SGI Altix3700)>

統計数理研究所は、2004年1月、HITACH SR8000システムを、共有メモリ並列計算機SGI Altix3700に更新した。2004年6月のTop500では、コア数256、Rmax=1.142TFlops、Rpeak=1.3312 TFlopsで196位にランクされている。1ノードには物理乱数発生ボードを16枚装着してある。これは、熱雑音をA/D変換してから0と1が同確率になるよう回路を工夫した乱数発生ボードの2代目である。

この他、HITACH SR11000(64 CPU, メモリ128 GB)やNEC SX-6 (12 CPU, 128 GB)も設置されている。

7) 岡崎共通研究施設>

国立大学法人化に伴い、2004年4月1日付けで、岡崎国立共同研究機構 共通施設計算科学研究センター を 自然科学研究機構 岡崎共通研究施設 計算科学研究センター に転換した。

日本の学界の動き

1) 筑波大学(計算科学研究センター設置)>

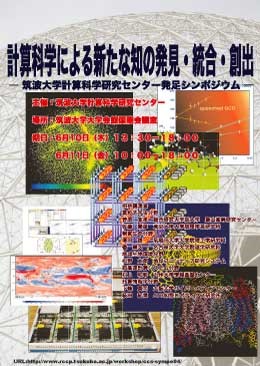

2004年4月筑波大学は、1992年に設置された計算物理学研究センターを拡充改組し、計算科学研究センターを設置した。6月10日~11日には筑波大学計算科学研究センター創立シンポジウム(第1回「計算科学による新たな知の発見・統合・創出」シンポジウム)が大学会館国際会議室において開催された。なお4月に前センター長岩崎洋一が学長に就任した。

|

|

2004年6月10日(木) |

||

|

13:30-14:00 発足記念式典 |

||

|

計算科学研究センター長 |

宇川 彰 |

|

|

筑波大学長 |

岩崎 洋一 |

|

|

文部科学省研究振興局学術機関課 |

佐藤 義幸 |

|

|

京都大学基礎物理学研究所長 |

九後 太一 |

|

|

国立情報学研究所長 |

末松 安晴 |

|

|

14:00-14:20 |

新センターについて |

宇川 彰 |

|

14:20-15:00 |

21世紀のサイエンスと計算科学 |

菅原 寛孝(総合研究大学院大学) |

|

15:00-15:10 |

(コーヒー・ブレーク) |

|

|

15:10-15:50 |

計算科学とナノサイエンス |

塚田 捷(早稲田大学理工学研究科) |

|

15:50-16:30 |

マッスル・サーバー(汎用PCクラスタ+特殊演算向けハードウェア)の開発~分子軌道法を例にして~ |

村上 和彰(九州大学情報基盤センター) |

|

16:30-17:00 |

計算素粒子物理学の現状と展望 |

吉江 友照(筑波大学計算科学研究センター) |

|

17:00-17:30 |

PCクラスタによる大規模計算物理学の可能性 |

朴 泰祐(筑波大学計算科学研究センター) |

|

17:30-18:10 |

地球シミュレータによる地球環境のシミュレーション |

松野 太郎(地球フロンティア研究システム) |

|

18:30~ |

(大学会館レストラン「プラザ」) |

懇親会 |

|

2004年6月11日(金) |

||

|

10:00-10:40 |

e-Science: ITと科学の幸せな結婚とは |

下條 真司(大阪大学サイバーメディアセンター) |

|

10:40-11:10 |

グリッドコンピューティングが拓く新しい計算科学 |

佐藤 三久(筑波大学計算科学研究センター) |

|

11:10-11:50 |

超新星爆発:素粒子過程と流体の統合シミューレーション |

佐藤 勝彦(東京大学理学系研究科) |

|

11:50-12:20 |

輻射流体力学による宇宙物理の新展開 |

梅村 雅之(筑波大学計算科学研究センター) |

|

12:20-13:30 |

(昼食) |

|

|

13:30-14:00 |

計算科学:固いナノと柔らかいナノの橋渡し |

押山 淳(筑波大学数理物質科学研究科) |

|

14:00-14:30 |

バイオ科学への計算物理的アプローチ |

ボエロ マウロ(筑波大学数理物質科学研究科) |

|

14:30-15:10 |

生命科学における理論物理・化学の役割 |

倭 剛久(名古屋大学理学研究科) |

|

15:10-15:20 |

(コーヒー・ブレーク) |

|

|

15:20-15:50 |

計算機の中の生命科学-ゲノム・ポストゲノムの解析 |

漆原 秀子(筑波大学生命環境科学研究科) |

|

15:50-16:20 |

気候温暖化予測のダウンスケール |

木村 富士男(筑波大学生命環境科学研究科) |

|

16:20-17:00 |

これからの体験共有コミュニケーション |

萩田 紀博(ATR知能ロボティクス研究所) |

|

17:00-17:30 |

情報統合と知識発見による高度情報利用 |

北川 博之(筑波大学システム情報工学研究科) |

|

17:30-18:00 |

計算メディアと情報提示 |

大田 友一(筑波大学システム情報工学研究科) |

|

閉会のことば |

宇川 彰 |

|

また、梅村雅之を代表として、文部科学省研究費補助金特別推進研究「融合型並列計算機による宇宙第一世代天体の起源の解明」(2004年度から2006年度、総予算3.3億円)が採択され、汎用プロセッサとGRAPEを組み合わせた宇宙シミュレータFIRSTの開発を開始した。FIRSTシミュレータの開発は2006年まで。

2) 名古屋大学(「計算科学フロンティア」)>

文部科学省は「21世紀COEプログラム」を2002年度から募集しているが、2004年度採択の28件のなかに、名古屋大学「計算科学フロンティア」(リーダー金田行雄)があった。期間は2008年度までの5年間。筆者は、郷通子、山本進一とともにこのCOEプログラムの評価&アドバイザリ委員を委嘱された。

2004年11月2日、名古屋大学工学部で「COEキックオフシンポジウム」が開催された。プログラムは以下の通り。

|

13:30 |

挨拶 |

|

|

13:40 |

基調講演 |

金田行雄(COEリーダー) |

|

14:10 |

招待講演:計算科学とシミュレーション |

小柳義夫(東大情報理工) |

|

15:20 |

テーマ別報告:マクロ/ゲノム/ナノ/コンプレックス/アルゴリズム |

|

|

18:00 |

懇親会「レストラン花の木」 |

|

3) PCクラスタコンソーシアム>

2001年に発足したPCクラスタコンソーシアムは、2004年3月9日、富士通株式会社関西システムラボラトリにおいて、SCoreワークショップを開催した。カリキュラムは以下の通り。

|

10:00 |

コンソーシアム紹介 |

石川裕 (東京大学) |

|

10:15 |

並列処理入門 |

石川裕 (東京大学) |

|

11:00 |

SCore 入門 |

原田浩 (日本ヒューレット・パッカード株式会社) |

|

11:45 |

break |

|

|

13:00 |

SCoreクラスタ構築のポイント |

住元真司 (富士通研究所) |

|

14:00 |

SCore運用のポイント |

堀敦史(スイミー・ソフトウェア株式会社) |

|

14:45 |

break |

|

|

15:15 |

Intel最新技術 ~IDFの話題から~ |

池井満(インテル株式会社) |

|

16:00 |

メンバ企業によるSCoreクラスタの紹介 富士通株式会社、日本電気株式会社、日本ヒューレット・パッカード株式会社 |

|

2004年12月16日~17日には、日本科学未来館において、第四回PCクラスタシンポジウムを開催した。プログラムは以下の通り。

12月16日 テクニカルセッション

|

10:30 |

SCore入門 |

原田浩 (日本ヒューレット・パッカード株式会社) |

|

13:30 |

SCore 6.0 |

石川 裕 (東京大学) |

|

13:50 |

MPI通信ライブラリ いろいろ-MPICH, LAM/MPI, Open MPI、YAMPII - |

石川 裕 (東京大学) |

|

14:45 |

PMv2レベルプログラミング入門 |

住元 真司 (富士通研究所) |

|

16:00 |

パネル討論:「SCoreセンタ運用その後」 司会: 佐藤 三久(筑波大) パネリスト: ○ 松岡 聡(東京工業大学) ○ 朴 泰祐(筑波大学) ○ 黒川 原佳(理化学研究所) ○ 横川 三津夫(産業技術総合研究所) |

|

|

17:30 |

懇親会 |

|

12月16日一般セッション

|

10:00 |

オープニング |

石川 裕(東京大学) |

|

10:20 |

PCクラスタプラットフォームの動向 |

|

|

|

10:20~11:00 HPC (ハイ・パーフォーマンス・コンピューティング)へのインテルの取り組み 池井 満(株式会社インテル HPCプログラム担当マネージャ) 11:00~11:40 クラスタにおけるAMDの取り組みとOpteron &tm;プロセッサの最新動向 山野洋幸(日本AMD株式会 CPGマーケティング部 エンタープライズビジネスデベロップメント課長) |

|

|

13:00 |

メンバ企業によるSCoreクラスタ導入事例・応用事例・今後の取り組み |

|

|

13:00 |

富士通のPCクラスタへの取り組み |

久門 耕一(株式会社富士通研究所ITコア研究所 グリッド&バイオ研究部) |

|

14:00 |

大規模PCクラスタシステム導入事例紹介 |

谷田貝 洋光(株式会社日立製作所 公共システム事業部) |

|

14:50 |

日本HPのPCクラスタへの取り組みについて |

中野 守(日本ヒューレット・パッカード株式会社 アジアパシフィック・Linux/HPTC推進本部) |

|

15:20 |

NECのHPCクラスタへの取組みについて |

竹内 義晴(日本電気株式会社 第一コンピュータソフトウェア事業部・HPCエンジニアリングセンター) |

|

16:00 |

パネル討論:「次世代PCクラスタの行方 - 10G Network, マルチコア, 低消費電力 技術がもたらす新展開 -」 司会: 石川 裕 (東京大学) パネリスト: 平野 浩介 (インテル株式会社 エンタープライズ&ネットワークソリューションズ本部 統括部長) 千田 哲秀 (日本電気株式会社 コンピュータ事業部第三技術部長) 柏山 正守 (日立製作所 エンタープライズサーバ事業部 事業企画本部海外事業推進室 グローバルマーケティング担当部長) 久門 耕一 (富士通研究所 ITコア研究所 グリッド&バイオ研究部長) |

|

4) MDGRAPE-3>

理化学研究所は2004年3月にRSCC 「理研スーパー・コンバインド・クラスタ」を設置し、Linuxクラスタを中心に、ベクトル計算機と専用計算機(MDGRAPE-2)を組み合わせた複合型のシステムを4月から提供し始めた。

さらに、8月、理研の高速分子シミュレーション研究チーム(リーダー:泰地真弘人)はStanford大学で開催されたHot Chips会議において、MDGRAPE-3チップのサンプルを製作したと発表した。250 MHzでは160 GFlops、350 MHzでは230 GFlopsの性能を有する。MDGRAPE-3は2006年に完成する予定で、タンパク3000プロジェクトで活用される。(HPCwire 2004/8/27)(Cnet 2004/8/24)

5) GRAPE-DRプロジェクト(着手)>

東京大学、情報通信研究機構、NTTコミュニケーションズ、国立天文台、理化学研究所による研究グループ(研究代表平木敬)は、2004年5月、2004年度科学技術振興調整費に採択され、「GRAPE-DRプロジェクト」に着手したと発表した。これは5年間の予定で

(a) 2008年に2 PFlopsの計算速度を実現することと、

(b) 40 Gbps ネットワークを高度利用した科学技術研究データ処理システムを構築すること

を目標としている。GRAPE-6は、天体の問題を解くための専門コンピュータだったが、GRAPE-DRは天体シミュレーション、分子動力学計算、ゲノムの解読など、幅広い分野で利用できるようにするとのことであった。

従来のGRAPEシリーズとは異なり、重力相互作用計算に特化したパイプラインをLSIチップに集積するのではなく、多数の演算器を集積する設計であり、より汎用性がある、と述べている。(ITmedia 2004/5/28)(FujiSankei Business i. 2004/5/28 )

6) 福岡システムLSI総合開発センター>

九州大学、 (財)福岡県産業・科学技術振興財団(ふくおかIST)、 (財)九州システム情報技術研究所では、2002年度~2006年度に文部科学省知的クラスター創成事業「システムLSI設計開発拠点形成」を受けているが、その一環として、JSTから調査を委託され、「超高速計算機基盤要素技術開発に関する動向調査及びフィージビリティ評価」を実施することとなった。そこで国内の研究者に専門分野に関する技術動向の講演を依頼し、「科学技術立国の明日をになうハイエンドコンピューティングの将来展望」というシンポジウムを、11月17日~18日に開催した。これはまた、百道(ももち)における福岡システムLSI総合開発センターの開設(11月4日)を記念するものでもあった。プログラムは以下の通り。

|

11月17日(水) |

||

|

9:40~10:00 |

開会の挨拶 |

村上和彰(九州大学 教授) |

|

10:00~11:20 |

High Performance Computingの歩み |

小柳義夫(東京大学 教授) |

|

11:20~12:40 |

VPM (Vector Proessor Matrix)アーキテクチャとそれを用いたペタフ ロップスマシン |

戎崎俊一(理化学研究所 主任研究員) |

|

13:40~15:00 |

HPC並列プログラミングの課題と動向 |

佐藤三久(筑波大学 教授) |

|

15:00~16:20 |

リコンフィギャラブルコン ピューティングの動向 |

弘中哲夫 (広島市立大学 助教授) |

|

16:40~18:00 |

動的リコンフィギャラブル技術の動向 |

天野英晴(慶応義塾大学 教授) |

|

18:30~ |

懇親会 |

|

|

11月18日(木) |

||

|

10:00~11:20 |

バイオインフォマティクスにおける並列・ 分散処理 |

阿久津達也 (京都大学 教授) |

|

11:20~12:40 |

HPCのための汎用・専用計算機 のハイブリッド計算システム |

朴 泰祐(筑波大学 助教授) |

|

13:40~15:00 |

低消費電力プロセッサによる大規模並列クラスタ計算機の構築 |

松岡 聡(東京工業大学 教授) |

|

15:00~16:20 |

高速インタコネクトの動向 |

石畑宏明(富士通,九州大学客員教授) |

|

16:40~18:00 |

超高速計算機実現のための高性能低電力シス テムLSI設計技術 |

黒田忠広(慶応義塾大学 教授) |

|

18:00 |

閉会の挨拶 |

安浦寛人(九州大学 教授) |

一般にも公開され、約160名が参加した。

7) 日本IBM科学賞>

日本IBM科学賞は1987年に日本IBM創立50周年を記念して創設された賞で、「物理」「化学」「コンピュータサイエンス」「エレクトロニクス」の4分野から計数名の若手(45歳以下)を表彰する。賞金は1件300万円である。2004年から筆者は審査委員会委員に任命された(日本IBM科学賞審査委員会)。委員長は江崎玲於奈氏、委員には白川英樹氏もおり、後には野依良治氏も加わり、ノーベル賞でも持っていないと肩身の狭いような委員会であった。前年までは6名に授与していたが、今年は予算の関係で5名に減らすことになり、分野が4つなので、どの分野が2名とるかという問題となった。結果的にコンピュータサイエンス分野で、五十嵐健夫(東大情報理工)、牧野和久(大阪大基礎工学)両氏に決まり、筆者としてはうれしかった。この委員は2012年まで続いた。2012年には分野の再編成をするというので、「計算科学」を提案したが、結局この賞そのものがなくなってしまった。受賞者総数は147名であるが、その後各分野のリーダー的な役割を担っている方々が多い。(Wikipedia:日本IBM科学賞)

次回は日本の学界の動き(その二)である。Winnyの開発者金子氏が逮捕され、日本学会事務センターが破産して300もの学会が被害を受ける。筆者自身は、てんてこ舞いを演じることになる。

|

|

|