新HPCの歩み(第223回)-2005年(a)-

|

日本の次世代スーパーコンピュータ計画は「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータ」として次第に具体化してきた。スパコン議連からは、世界最高性能のスーパーコンピュータの開発を求められたが、「世界一」が独り歩きし始めた。要素技術開発が始まり、本番の計画も次年度予算案に計上される。 |

社会の動き

2005年(平成17年)の社会の動きとしては、1/1日本で殺人事件の時効が25年に延長、1/11青色発光ダイオード訴訟で、中村修二に8億円を支払うことで和解、1/12朝日新聞の記事で、安倍晋三らからNHKへの政治圧力が露呈、1/20ブッシュ2期目の米大統領就任、1/25 NHKの海老沢勝二会長辞任、1/26山一證券の最後の債権者集会、2/1三宅島の避難指示が、4年5か月ぶりに解除、2/4日本国内初の変異性クロイツフェルト・ヤコブ病の患者が確認される、2/10北朝鮮が、核兵器の製造保有を公式に宣言、2/16京都議定書発効、2/17中部国際空港開港、2/?株式会社ライブドアがニッポン放送の株式の35%を取得、3/16島根県議会が「竹島の日」を制定、3/17廬武鉉大統領が「対日4大基調」を発表、3/20福岡県西方沖地震(M7.0)、3/25愛知万博開幕(9/25まで)、3/28再びスマトラ島沖地震(M8.7)、4/1個人情報保護法全面施行、4/1都立4大学統合、首都大学東京に、4/1日本でペイオフ全面解禁、4/2ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世死去、4/5名張毒ぶどう酒事件の再審開始、4/9北京で大規模な反日デモ、大使館襲撃、4/10中国浙江省で農民暴動、中国各地で相次ぐ、4/18株式会社ライブドア、ニッポン放送の株式に関してフジテレビジョンと和解、4/19ローマ教皇ベネディクト16世就任、4/25尼崎駅手前でJR福知山線脱線事故、5/1北朝鮮が日本海に向けてミサイル発射、5/5米軍基地内でコーラン冒涜事件、5/16靖国問題で日中対立激化、5/31アメリカのWatergate事件(1972)報道の情報提供者(Deep Throut)が自ら公表、6/13マイケル・ジャクソン無罪判決、7/5郵政民営化法案は衆院で可決されたが、自民党の51人が造反し、反対か欠席、7/6~8第31回サミット(英国グレンイーグルズ)、7/7ロンドン同時爆破事件、7/17知床が世界自然遺産に登録、7/23千葉県北西部地震(M6.0)、7/26野口聡一が搭乗したDiscovery打ち上げ、8/8郵政民営化法案が参院で否決、小泉首相は衆院を解散、8/9野口聡一帰還、8/16牡鹿半島沖地震(M7.2)、8/17国民新党結成、8/18新党大地結成、8/21新党日本結成、8/24つくばエクスプレス開業、8/26ハリケーン「カトリーナ」フロリダ州に上陸、ついでニューオーリンズに再上陸、大被害、9/11衆院選挙で自民圧勝、堀江貴文落選、9/12惑星探査機「はやぶさ」が小惑星イトカワへ到着(11/26岩石採取)、9/14米国Delta航空およびNorthwest航空が連邦破産法第11章の適用を申請、9/17民主党代表選で前原誠司当選、9/21第3次小泉内閣発足、9/21布川事件の再審開始、9/29阪神、リーグ優勝、9/30デンマークの新聞がムハンマドの風刺画を掲載し問題に、10/1バリ島で2002年に続いて同時爆弾テロ、10/1日本原子力研究開発機構発足、10/1道路公団等、分割民営化、10/3平成電電、民事再生法の適用を申請、10/14郵政民営化法案成立、10/17小泉首相靖国参拝、10/21自民党、造反議員処分、10/25小泉首相の私的諮問機関「皇室典範に関する有識者会議」が、皇位継承資格を女性・女系天皇に拡大することを全会一致、10/26普天間基地辺野古移転日米合意、10/27パリ郊外暴動事件、11/1東京証券取引所システム障害のため一時全取引停止、11/7障害者自立支援法成立、11/15九州国立博物館開館、11/15ブッシュ米大統領来日、日米首脳会談、11/15天皇の長女・紀宮清子結婚、11/17耐震強度構造計算書偽装事件(姉歯事件)、11/21朝鮮半島エネルギー開発機構(KEDO)が清算決定、軽水炉建設事業を廃止、11/22メルケルがドイツ首相に就任、11/26はやぶさが小惑星イトカワへの着陸と岩石採取に成功、12/8米国産牛肉の輸入再開を決定(16日第1便到着)、12/8 AKB48活動開始、12/25JR羽越本線脱線事故、など。

|

|

流行語・話題語としては、「小泉劇場」「刺客」「小泉チルドレン」「想定内」「クールビズ」「ブログ」「おひとりさま」「富裕層」など。(写真は神戸ポートアイランドにあるO2HIMAWARIより。背後はRivage Island BBQ。筆者撮影)

チューリング賞は、プログラミング言語の設計とALGOL 60の定義、コンパイラの設計、コンピュータプログラミングの技術と実践への基礎的な貢献に対してPeter Naur(Copenhagen大学)に授与された。BNF (Backus-Naur form)のNaurである。 エッカート・モークリー賞は、Intel社において、Pentium Pro、Pentium II、Pentium III、Pentium 4のIA-32に関する主任アーキテクトであった、Robert P. “Bob” Colwellに授与された。2000年にIntel社を退社し、DARPAのMicrosystems Technology OfficeのDirectorを務めている。

ノーベル物理学賞は、光学コヒーレンスに対してRoy J. Glauberに、光周波数コム技術に対しJohn L. HallとTheodor W. Hänschに授与された。Glauber理論は、原子核物理などでも光学極限近似として用いられる。化学賞は、有機合成におけるメタセシス法の開発に対し、Yves Chauvin、Robert Howard Grubbs、Richard Royce Schrockの3名に授与された。生理学・医学賞は、ピロリ菌の研究に対しBarry MarshallとRobin Warrenに授与された。

私事ではあるが、2005年度は東大での最後の年度となった。2005年1月頃、どういうわけか文部科学省の大型科研費(「特別推進研究」や「特定領域研究」)の審査に協力することを依頼され、科学技術・学術審議会 学術分科会 科学研究費補助金審査部会の理工系委員会に専門委員として加わった。任期は2年。何度か大型科研費をいただいていたこともあり、恩返しとして参加したが、書類審査や何日ものヒアリングに多くの時間を取られた。最初、段ボール3箱分の審査書類が送られて来たときは、これを全部読むのかと思わず手が震えた。

次世代スーパーコンピュータ計画

2004年からペタスケールを狙う次世代スーパーコンピュータ計画が始まったが、2005年はいよいよ具体化が進められる。

1) 田中昭二先生

財団法人国際超電導産業技術センターの超電導工学研究所(江東区東雲)から電話があり、所長の田中昭二先生(東大名誉教授、1927/9/19~2011/11/11)が会いたいということであった。2月23日、田中先生は東大の筆者の研究室を来訪された。お付きがぞろっと随行して来るのかと思ったら、なんとお一人であった。

田中先生「今度、日本でもペタフロップスの計算機を開発するということですが」

筆者「その通りです」

田中先生「当然、超電導ですよね!」

筆者「それがシリコンなんです。超伝導はその次でしょう」

恐らく、HTMT(1999年頃Tom Sterlingが提案した超伝導を含むコンピュータシステム)のことが頭にあったのであろう。田中先生はガクッと肩を落とされ、とぼとぼと帰っていかれた。このご縁で、超電導工学研究所や田中先生とその後多少のおつきあいをした。超伝導素子技術はこの年のSC|05で若干議論され、日本の寄与も大きいようである(後述)。しかしエクサでも超伝導は聞こえない。

言うまでもないが、量子コンピュータで超伝導が多く利用されているが、田中先生たちが研究していたのは超伝導を利用した古典コンピュータである。田中先生は2011年11月11日に84歳で亡くなられた。

余談であるが、「超伝導」は強相関現象そのものを視野に入れた物理学の用語、「超電導」は電気抵抗が0となることに重点を置く工学の用語である。

2) 計算科学技術推進ワーキンググループ

前年8月から始まった、文部科学省 科学技術・学術審議会 研究計画・評価分科会 情報科学技術委員会の計算科学技術推進ワーキンググループは、月に1回程度の会議を精力的に行い、8月には2006年度概算要求を念頭に第2次中間報告書を公表した。2005年2月から、大島まり(東大生研)、鷹野景子(お茶大)、中野達也(医薬品食品衛生研究所)、横川三津夫(産総研)が委員に加わっている。

この間に総合科学技術会議の評価があり、理研が開発主体になるなどの動きが並行して進んでいた。検討経緯の記録もある。

|

会議 |

日付 |

主な議事 |

|

第6回 |

2005年1月27日(木) |

|

|

第7回 |

2005年3月8日(火) |

|

|

第8回 |

2005年4月26日(火) |

地球シミュレータの経緯と、ペタフロップス超級コンピュータ開発プロジェクトへの提言(横川、松岡浩プレゼン)。グランドチャレンジとなるアプリケーションと必要とされるシステム要件。(配付資料)(議事録) |

|

第9回

|

2005年6月3日(金) |

将来の研究目標(竹内郁雄、姫野、松岡、渡邉、横川プレゼン)。グランドチャレンジ、OSやDB、システム開発計画、第2次中間報告骨子について。(配付資料)(議事録) |

|

第10回

|

2005年7月15日(金) |

|

|

第11回 |

2005年8月10日(水) |

超並列方式(朴泰祐プレゼン)、「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用」プロジェクトにむけて、第2次中間報告案。(配付資料)(議事録) |

|

|

2005年8月24日 |

|

|

第12回 |

2005年10月11日(火) |

|

|

第13回 |

2005年10月18日(火) |

|

|

第14回 |

2005年12月2日(月) |

中間報告書にあるとおり、これらの会議で、科学技術や産業を牽引する力、学際的な波及効果や意義に着目してアプリケーションの分析を行い、次世代スーパーコンピュータのターゲットにふさわしいグランドチャレンジとして以下の8分野に整理した。すなわち、(1) 物質・材料(ナノテクノロジーなど)、(2) ライフサイエンス、(3) ものづくり、(4) 防災、(5) 地球環境、(6) 原子力、(7) 航空・宇宙、(8) 天文・宇宙物理である。後述する、総合科学技術会議の評価部会に提出された資料では、この(1)と(2)にあたる2分野がグランドチャレンジの例として挙げられている。この2つは、NAREGIでもグランドチャレンジと位置づけられて来たが、なぜこの2つだけが取り上げられたかは不明である。2006年にはこの2分野のアプリケーション開発が始まる。

|

| 当時想定されていた応用分野。後述の総合科学技術会議の資料から。 |

応用を考慮に入れてシステム設計をしているのはよいが、ベクトルコンピュータにチューニングされているコードを持ってきて、バンド幅(B/Flop)はこれこれ必要だ、相互接続網のバンド幅はどれだけ必要だ、という議論をしているような状況で、(今のことばでいえば)コデザインが未熟であったのではないか、と思われる。

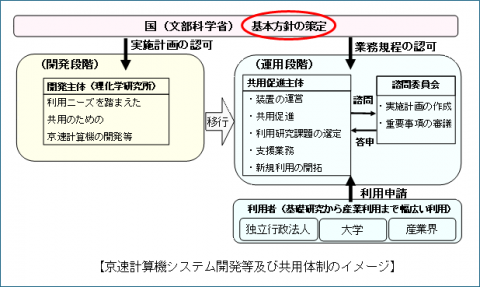

また、共用体制についてもイメージが示された。なお、理化学研究所が開発整備の主体と内定したのは2005年10月である。

|

3) 自由民主党の動き

自由民主党でもいろいろ動きがあった。昨年のところに書いたように、前年2004年7月26日、自由民主党にスーパーコンピュータ推進議員連盟が発足している。

2005年4月5日には自民党政調「科学技術創造立国推進調査会」に理化学研究所情報基盤センター長の姫野龍太郎が招かれ、「『次世代スーパーコンピュータ』について」という講演を行い、とくに国家基幹技術として推進することの意義を強調した。

5月には、自由民主党文部科学部会で「科学技術創造立国の実現に向けて取り組むべき重要政策について(中間報告)」が出され、国家基幹技術として、スーパーコンピュータや光計測システムなどが上げられた。また、6月、自由民主党科学技術創造立国推進調査会において、次世代スーパーコンピューティング、宇宙システムなどの国家重要技術は国が責任をもって推進することとなった。

7月19日、自由民主党のスーパーコンピュータ推進議員連盟が初会合を行った。会長の尾身幸次・元科学技術担当大臣が「これからはスーパーコンピューターが、世界の科学技術の中で非常に大きな役割を果たすことになると思うので、日本がその性能で世界のトップをめざすことは欠かせない」と述べた。これを受けて出席した議員から「アメリカをしのぐような世界一の性能を持つスーパーコンピューターを作るべきだ」という意見や、「大学院を整備するなどして、人材育成を急ぐ必要がある」といった意見が出され、来月13日までの今の国会の会期中に政府に対する提言をまとめることを確認した。(NHK News 2005/7/19)

ここで要請されている「世界最速」「世界一の性能」が、2009年に「二番ではいけないのでしょうか」という反応を引き起こすとは当時想像もできなかった。次に述べるように、文部科学省はこのあと7月25日に「京速計算機システム」の開発計画をマスコミにリークした。

7月27日16時から自由民主党本部709号室に川添良幸(東北大学 情報シナジーセンター長)及び姫野龍太郎(理化学研究所 情報基盤センター長)が招聘され、議連においてスーパーコンピュータの現状と未来についてプレゼンを行った。内閣府、文部科学省、総務省、経済産業省の関係者も出席した。

プレゼンでの概要は以下の通り。

|

日本のTop500の台数シェアが、1993年の21%から2004年には6%と激減する一方、中国等が伸びてきている。日本が伸びないのは市場の50%以上を占めるアメリカで日本のスパコンが売れないことが一因である。スパコンを開発し、新材料設計などを推進するとともに、開発したスパコン用のソフトウェアを開発し、それを産業界に使用させることが重要。そのためには、産学官の連携でソフトウエアの開発が 必要であり、ソフトウエア開発者の教育も重要である。 スパコンの使用方法について政府の方針を決め(アメリカでは、軍事用と決まっている)計算科学技術センタ-(仮称)の設立が必要である。 開発費用は、ソフトウエアも含め、1000億円(5年~7年)程度。 |

最後に尾身幸次会長から、次回は役所側からの意見を聞きたいとのことで、議事は終了した。

8月、議員連盟は政府に勧告を提出した。

4) 省間連携

1990年前後まではコンピュータといえば旧通産省の「縄張り」であり、筑波大学が1987年にQCDPAXを開発するときも、「並列コンピュータ」ではなく「並列シミュレータ」であることを強調した。次世代スーパーコンピュータ開発においては、各省庁が縄張りにこだわるのではなく、スーパーコンピュータ利用技術における連携が強調されている。経済産業省では、サーバ、ストレージ、自動車、大規模プラント、航空産業など、厚生労働省とは医薬品・医療など、国土交通省とは気象予報などへの寄与が標榜されている。

漏れ聞くところでは、経済産業省としては、文部科学省がすべてのHPCを担当することになって、それ以外のプロジェクトが立てにくくなるのではないか、本当に産業に使えるようなcost-effectiveなマシンができるのかどうかなどの懸念がささやかれているとのことであった。筆者の感想としては、旧通産省が主導した「第五世代」や「スーパーコン大プロ」などの先端的コンピュータプロジェクトが、研究成果はともかく、本当に「産業に仕えるような」「cost-effectiveな」マシンを作り出したかどうか疑問である。

5) 要素技術開発プロジェクト

文部科学省は2005年5月31日の情報科学技術委員会の決定を受けて、6月、次世代IT基盤構築のための研究開発のひとつとして、「将来のスーパーコンピューティングのための要素技術の研究開発プロジェクト」を開始した。2005年度~2007年度の3年間。4件が採択されている。いずれも大学と産業界との合同チームである。2004年の概算要求段階では3件程度ということであった。

|

課題名 |

研究代表者 |

参加組織 |

|

ペタスケール・システムインターコネクト技術の開発 |

九州大学村上和彰教授 |

九大、富士通 |

|

並列コンピュータ内相互結合網IP化による実行効率最適化方式の開発 |

東京大学平木敬教授 |

東大、慶応大、アラクサラネットワークス |

|

低電力高速デバイス・回路技術・論理方式の研究開発 |

㈱日立製作所笠井憲一室長 |

日立、筑波大学、東京大学 |

|

超高速コンピュータ用光インターコネクションの研究開発 |

日本電気㈱野口孝行室長 |

日本電気、東工大 |

HPCwire紙は早速、「日本がBlueGene/Lを打倒すべく、日本電気、日立およびいくつかの大学の共同により、2011年春までに3 PFlopsの「ポスト地球シミュレータ」のスーパーコンピュータの開発を始めた」と報じている(HPCwire 2005/6/3)。もちろん「ポスト地球シミュレータ」とは関係がなく、元ネタの5月30日付け日本経済新聞の事実誤認を引き継いでいるようである。また富士通の名前が出て来ないが、これは富士通を含むチームは九州大学の村上教授が研究代表者となっているからであろう。なお3 PFlopsの根拠は不明だが、富士通は2004年10月に設置した「ペタスケールコンピューティング推進室」の目標値として3 PFlopsを示している。

12月19日に、九州大学を中心とするPSI (PetaScale Initiative)プロジェクトは、日本科学未来館みらいCANホールにおいて「PSIシンポジウム2005~ペタスケールへのブレークスルーはここから生まれる」を開催した。他のプロジェクトも同様にシンポジウムなどを開催したと思われる。

6) システムイメージ

次世代スーパーコンピュータの概念設計が始まるのは2006年度からであるが、要素技術開発と並行して次世代スーパーコンピュータのイメージ策定が始まった。この段階では、筆者は完全に蚊帳の外だったので詳細は不明。WGの理研関係者を中心にまとめられたようである。日本経済新聞5月30日朝刊では、「世界最速の次世代スーパーコンを産官学で開発へ」と題して、我が国が1000億円を投資して「1秒当たり1京回の計算速度(つまり10 PFlops)」を目標に2006年度からスーパーコンピュータを産官学で共同開発すると報じた。「世界最速」を武器に、分子レベルの化学反応から地球規模の自然現象の研究まで幅広く活用する狙いで、日本の研究開発力の向上につなげる。このニュースはアメリカでも「BlueGene/Lの30倍」として報じられた(HPCwire 2005/6/3)。この「1京回」という数字と「世界最速奪還」が一人歩きを始めた。(共同通信 2005/7/25)(AP通信 2005/7/26)

6月5日頃「将来のスーパーコンピューティングのための要素技術の研究開発プロジェクト」関係者M氏から筆者に聞こえてきた噂では「ベクトル 0.5 PFlops、スカラ 0.5 PFlops、GRAPE-DR改良版20 PFlops (いずれもピーク性能)」というシステム構成案であった。予算は500億円とか。

他方、日本のお家芸のベクトルだけで作ろうという意見も強力なようであった。曰く、「市場原理で開発できないベクトルこそ、国家プロジェクトで作るべきである」と。しかしこれはエコシステムを無視した議論である。それにメモリや相互接続網のバンド幅など技術的なフィージビリティも見通せない。「“地球シミュレータの夢よもう一度”などというのは、真珠湾で勝利して、大本営発表状態で、戦艦大和を建造しているようなものだ」と酷評する仲間もいた。

GRAPE-DR改良型の超並列機ピーク20 PFlopsが使いものになるのか。MDや宇宙物理は(もしかしてQCDも)動くかもしれないが、ほとんどのアプリでは性能が出ず、Linpackで実効10 PFlopsを取るだけのマシンにするのはおかしいのでは、との意見もあった。

某新聞社が取材に来たので、「システムから応用まで見通せるアーキテクトがリーダーシップを取れる体制でなければいい機械は出来ない。スパコン大プロの10 GFlopsのPHIマシン(1990)や、RWC-1(1998)や、JUMP-1(1999)は、アーキテクチャの研究としてはともかく、使えるマシンにはならなかった。(手前味噌ではあるが)CP-PACS (1996)は、今や往年のトップの栄光はないとはいえ、まだちゃんと動いて物理の結果を出している。わたしはベクトルは好きだし、優れた技術だとは思うが、次期マシンの中心的アーキテクチャには無理」というようなことを述べた。記事にはならなかった。

朝日新聞連載「(新科論)地球最速スパコン」の3回目が6月21日付に掲載され、筆者のコメントが引用されている。「東京大理学部教授の小柳義夫は「一点豪華主義になり、高性能スパコンが減ってしまった」と嘆く。上位に[日本の]マシンがいくつか入る技術レベルでなければ真の世界一とは言えないと小柳は考える。」「「何に使うかのビジョンがあって初めて、道具としてのスパコンが生きる」と小柳。計算機科学者から見れば「1位を取ることだけが目的の開発はありえない」のである。」2009年の「事業仕分け」を予見していたわけではないが、筆者の意見は変わっていない。

7月8日付けのReuters電は、文部科学省一高官の7月4日の発言として、「日本は、2011年3月までに毎秒1京回の(浮動小数)演算のできるスーパーコンピュータを開発することを目指している」と伝えている。これはその時点でのLLNLのBluleGene/Lより100倍近い性能である。このReuters電は、「今やスーパーコンピュータ競争は、国の技術の優位性を争う代理戦争となっている」と説明している。

7月25日、国内国外のメディアは、文部科学省の職員が匿名を条件に、毎秒1京回の計算のできる次世代スーパーコンピュータ「京速計算機システム」の設計、開発に着手すると語ったと一斉に報じた。「京速」の名称がメディアに出たのはこのときからであろう。総事業費は800億~1000億円で、2006年度予算概算要求に数十億円を盛り込む予定だが、プロジェクトの正式決定(8月末を予定)以前であるということで、この数字については正式に認めていない。完成は2010年度の予定。また、運用を担う「先端計算科学技術センター(仮称)」の設立方法や建設場所について調査研究も始める。マスコミの興味は「世界最速」の座が奪還できるかどうかということで、具体的なアーキテクチャは問題になっていない。また、このスーパーコンピュータでどんな応用を走らせるかについては、自然災害予測や、銀河形成や、薬剤と人体の相互作用など概念的にしか報じていない。NERSCのHorst Simon氏に“Japan Plans World’s Fastest Computer”というAP電のニュースを伝えたら、以下のような返事が来た。

|

Date: Wed, 27 Jul 2005 03:43:36 -0700 From: Horst Simon ****@lbl.gov

Dear Yoshio,

Thank you for forwarding this news release. It has been already widely discussed in the US, and there are many opinions about it. I thought it was premature since no decision seems to have been made. Actually, I believe the news is being used in the US again to justify more HPC spending.(以下略) |

「既にアメリカでも広く議論になっていて、いろんな意見が出ている。具体的な決定がまだの段階で議論するのは時期尚早であろう。いずれにせよ、アメリカでHPCにもっと予算を出せ、という理由に利用されると思う。」と述べている。

讀賣新聞8月7日号でも、「京速計算機システム」という名前とともに、「世界最速スパコン開発へ、1秒間に1京回の計算」と報じている。来年度予算の概算要求には、研究開発費や設計費として30億~40億円を盛り込み、総事業費1000億円で2010年度完成を目標。スパコンを置く研究拠点として先端計算科学技術センター」(仮称)を新設する。立地は未定、としている。「京速計算機で、単純計算能力で世界1位を奪還するとともに、実際の研究で求められる複雑な計算をこなす実効性能でも世界最高を目指す。」という微妙な書き方をしている。

もし噂のようにベクトル、スカラ、専用計算機の異種構成だとすると、アプリをどう走らせるかが問題になる。おそらく、LinpackはGRAPE-DRのような専用計算機で走らせて10 PFlopsを出すのであろうが、本当に出るのか、Linpackで出たとしても応用で使えるかが問題となる。また種々の応用はどのアーキテクチャ(または組み合わせ)の上で走るのかも疑問になった。専用計算機は、銀河やMD(Molecular Dynamics、分子動力学)などの限られた応用でしか高い性能が出ないのではないか。とすると、多くの応用は1 PFlops程度のベクトルやスカラ計算機で実行するのに、Linpack性能10 PFlopsのチャンピオンデータだけを専用計算機で実現するのでは「1京回の計算速度」という趣旨とは違うのではないか、など仲間内で議論した。

7) 候補地

7月29日の報道によると、気の早いことに北海道は早速候補地に名乗りを上げた。札幌市の北大キャンパスの北隣と、苫小牧市の苫東地区の2カ所を候補地とする。道はさまざまな波及効果を期待し、産官学の連携を強めた本格的な誘致運動を展開する考えである。気温が低いので冷却効率が上がることも売りであった。神戸に決まるのは2007年3月。

8) 総選挙

小泉内閣が重要政策の一つとして推進する郵政民営化法案は自民党内部からの反対も多く、2005年7月5日、造反にもかかわらず衆議院において僅差で可決されたものの、8月8日、参議院では多数の自民党議員の造反により否決された。これを受けて小泉首相は衆議院を解散し(郵政解散)、8月30日公示、9月11日投票で総選挙が行われた。

総選挙では郵政民営化や年金問題が争点となる一方、IT政策など科学技術でも違いを出している。自民党のマニフェストでは、「スーパーコンピュータや宇宙輸送システムなどを国家基幹技術プロジェクトとして推進する」述べている。公明党は「ロボット、燃料電池など実用化が近い分野に重点投資する」と述べている。民主党は、「情報通信技術、ナノテク、環境・エネルギー技術など先端分野の研究者不足を解消する。研究テーマは長期的視野で選び、予算配分は組織単位から研究者単位に転換。研究開発を客観的に評価する『研究開発評価法』定める」としている。

9) プロジェクトリーダー公募

8月11日、web上に文部科学省任期付職員の採用のお知らせが出た。業務は京速計算機システムの開発利用プロジェクトの統括(研究振興官)で、任期は2006年1月1日から2007年12月31日までの2年間。応募締め切りは9月15日である。筆者をはじめ、渡辺貞氏(日本電気支配人)が任用されるのではないかと予想した人が多かったが、実際その通りになった。文部科学省では、2006年1月から、プロジェクトリーダーの下に技術参与(3名、民間出身)と情報技術推進室(室長、補佐、専門職等4名)を置き、京速計算機システムの推進体制を発足させる。

その後の「次世代スーパーコンピュータ計画」の動きは次回。キックオフミーティングが御殿山ヒルズ ホテルラフォーレ東京で開催され、大臣や国会議員を含め800名以上が集まった。岩崎洋一筑波大学学長が基調講演を行った。

|

|

|