新HPCの歩み(第224回)-2005年(b)-

|

いよいよ概算要求として提出され、総合科学技術会議の評価を受けることになった。提示されたシステムイメージはベクトルとスカラと特定処理演算加速部のハイブリッドシステムであった。筆者を含む何人かの委員は疑問の声を上げた。しかし計画そのものは承認された。理化学研究所が整備主体となることが内定した。スーパーコンピュータ産業技術応用協議会が発足した。 |

次世代スーパーコンピュータ計画(続き)

10) 次世代スーパーコンピュータシンポジウム

9月26日~28日、国立情報学研究所主催・文部科学省共催で「情報科学技術シンポジウム~次世代スーパーコンピュータとシミュレーションの革新~」が、御殿山ヒルズ ホテルラフォーレ東京で開催された。大臣や国会議員を含め800名以上の参加申し込みがあった。初日には自民党スーパーコンピュータ推進議連の会長を務める尾身幸次・元科学技術政策担当大臣も駆け付け、さながら次世代スーパーコンピュータ実現に向けた「総決起集会」「キックオフミーティング」となった。講演資料集が配布された。26日のプログラムは以下の通り。

|

9月26日(月) 13:00~17:40 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

13:00~ |

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

【第1部 : 計算科学技術の未来】 |

||||||||||||||||||||||||||||||

|

13:30~ |

基調講演 「次世代スーパーコンピュータ開発プロジェクトへの期待」 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

14:30~ |

基調講演 「社会・産業基盤としての次世代スーパーコンピュータ」 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

15:30~15:45 |

休 憩 |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

15:45~ |

パネルディスカッション

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

18:00~ |

懇親会 |

|||||||||||||||||||||||||||||

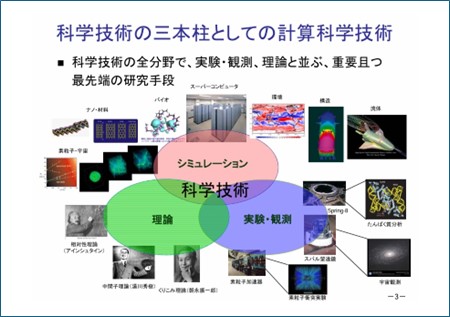

まず岩崎洋一筑波大学学長が、「次世代スーパーコンピュータ開発プロジェクトへの期待」と題して基調講演を行った。岩崎氏はまずスーパーコンピュータの貢献を説明し、スーパーコンピュータの登場によって計算科学技術が発展し、ナノ・バイオ分野や細胞・人体分野、地球規模の気象変動にまで分野が広がり、「計算科学」が「実験・観測」「理論」と並ぶ第3の柱にまで成長したと述べ、「スパコンの発展は、日本の『科学技術創造立国』の根底をなす重要な要素だ」と位置付けた。続いて岩崎氏は、計算科学技術は「アプリケーション」と「計算機システム」の2つの要素で成り立っていると説明し、現在の国産スパコンの状況を見ると、1997年にはスパコンTOP100に国産製品が44台あったが、2005年には10台以下にまで激減していると指摘し、「このままでは科学技術創造立国の基盤が失われてしまう」と警告した。このような状況を踏まえて同氏は文部科学省に対し、ロードマップに基づく持続的な開発の必要性や高い目標の設定などを提言した(2004年の岩崎文書)。中でも、米国のASCI計画のような中長期的なロードマップの作成が必須であることや、日本独自のプロセッサ開発の必要性を訴えた。

最後に岩崎氏は、「国家プロジェクトとして、科学技術の大きな目標を解決するリーディングマシンの開発をするべき」との考えを示し、その実現のためには「明確な目標の設定」「最適なコンピュータアーキテクチャの選択」「計算科学者、計算機工学者、メーカー三者の密接な協力」が必須であると強調した。このような次世代スパコンの登場によって、「さまざまな科学分野において技術革新が登場し、社会基盤全体の能力が向上するだろう」と予測し、講演を締めくくった。

この後、基調講演「社会・産業基盤としての次世代スーパーコンピュータ」(高橋真理子 朝日新聞科学医療部次長)とパネルディスカッション(司会土居範久)があった。このパネルでは、当時の欧州のように自前のスーパーコンピュータ開発を事実上放棄し、「買ってくればよい、むしろアプリケーションに力を注ぐべきだ」という考え方が強く批判された。文科省の藤田明博・大臣官房審議官は「米国の国家主導スーパーコンピュータは軍事目的だ。米国から買う際、最先端のコンピュータを売ってくれるかというと疑問だ。少なくとも数年は遅れてしまうのでは」と話し、科学や産業の基幹技術を米国に依存する危うさについて指摘した。東芝の有信睦弘・執行役常務は「ハイパフォーマンスコンピューティング環境を作っていくプロセッサやOSなどは、その国の知性のあり方を示すものだ。議論を矮小化しないほうがいい」と述べ、スーパーコンピューティングそのものが日本の知性と技術マインドを示すものだとし、単なる効率やコストの論議に陥るべきではないとした。(ITmedia 2005/9/27) 逆に言えば、「二番」でよければ買って来た方が安い。

懇親会には100名ほど参加し、筆者が中締めの挨拶をした。

27日には各分野からの報告があった。

|

【第2部 : シミュレーションの革新による知的ものづくりへの挑戦】 |

|

|

9:00~ |

「産業界から見たシミュレーションの産学・国際連携の現状と今後」 |

|

9:35~ |

「タイム・トゥ・ソリューション(問題解決時間)の革新とシミュレーション」 |

|

10:10~ |

「地球シミュレータを活用した自動車性能シミュレーションの研究について」 |

|

10:45~ |

「次世代数値シミュレータと宇宙・航空システム開発の革新」 |

|

11:20~ |

「計算材料科学によるナノ材料設計と産業応用」 |

|

11:55~13:00 |

昼 食 |

|

【第3部 : シミュレーション・サイエンスと科学的未来設計】 |

|

|

13:00~ |

「ナノ科学の発展と先進シミュレーション」 |

|

13:35~ |

「タンパク質研究の将来と高性能コンピューティング」 |

|

14:10~ |

「革新的な生体分子シミュレーションによる高精度医薬品開発基盤の実現に向けて」 |

|

14:45~ |

「地球シミュレータによる地球温暖化予測」 |

|

15:20~15:35 |

休 憩 |

|

15:35~ |

「これからの津波シミュレーションと安全・安心社会の構築」 |

|

16:10~ |

「これからの地震・火山シミュレーションと安全・安心社会の構築」 |

|

16:45~ |

「核融合発電を目指して-プラズマシミュレーションの未来-」 |

|

17:20~ |

「インシリコ創薬パイプライン」 |

|

17:55 |

終 了 |

28日は計算機システムがテーマであった。

|

【第4部 : 計算科学技術を発展させるためのナショナル・リーダシップ・スパコン】 |

|

|

9:00~ |

「計算科学の発展と情報基盤センターの役割」 |

|

9:35~ |

「専用計算機の性能を持つ汎用超並列計算機へ-GRAPE-DRプロジェクト」 |

|

10:10~ |

「連結階層シミュレータ構想」 |

|

10:45~ |

「ペタスケールの次世代スーパーコンピュータ構想」 |

|

11:20~ |

「次世代スーパーコンピュータのためのグリッド技術」 |

|

11:55~ |

「NAREGIによる研究機関連携のためのVO(仮想組織)の実現」 |

|

12:30~13:30 |

昼 食 |

|

【第5部:ナショナル・リーダシップ・スパコン実現に向けて】 |

|

|

13:30~ |

「次世代スーパーコンピュータを実現するインターコネクト技術」 |

|

14:05~ |

「次世代スーパーコンピュータのための低消費電力化技術」 |

|

14:40~ |

「次世代スーパーコンピュータのための光配線技術」 |

|

15:15~ |

「ユーザーフレンドリーなシミュレーション・ソフトウエアの開発」 |

|

15:50~ |

「次世代スーパーコンピュータの推進戦略について」 |

|

16:30 |

閉会のことば |

|

|

|

|

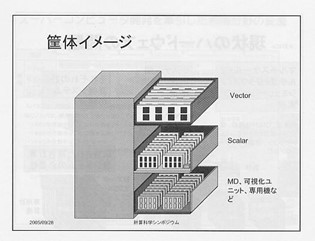

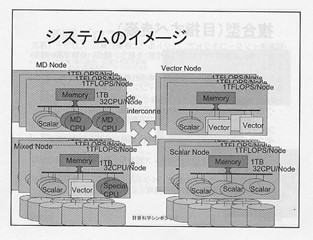

午前には姫野龍太郎理研情報基盤センター長が「ペタスケールの次世代スーパーコンピュータ構想」と題して、ベクトルとスカラーと専用機を1筐体におさめる混合ノードのイメージや、これをベクトルノード、スカラノード、MDノードと相互接続するシステムのイメージを示した。今後のシミュレーションはmultiphysicsかつmultiscaleとなり、これらすべての現象を単一のアーキテクチャでカバーできないので、次世代のスパコンはベクトル機・スカラー機・専用計算機を統合し、それぞれの得意な分野・方程式系を併せ持ったシステムにする必要があると述べた。筆者はこの日は出席できなかったが、後に姫野氏に「今後multiphysics simulationが重要というのはその通りだが、それにはmulti-architectureが必要だというのは論理の飛躍だ」と反論した。

特に、GRAPE-DRのような専用計算機でLinpack 10 PFlopsを実現しようという計画は、技術上の問題点(メモリバンド幅、並列効率など)もさることながら、予算の大部分をベクトルや超並列スカラーにつぎ込み、Top500の1位は専用計算機に稼いでもらうという方策は、欺瞞だとの批判があった。海外からも疑問の声が出ていた。

11) 総合科学技術会議・第1回評価検討会

このプロジェクトは総合科学技術会議の評価を受けることになった。総合科学技術会議は、2003年(平成15年)3月28日の本会議において、300億円以上のプロジェクトは総合科学技術会議みずからが評価を行うことが決定されているからである。総合科学技術会議も6月、国の発展の基幹としての科学技術の例として、次世代スーパーコンピュータや宇宙輸送システムなどを挙げている。

9月16日、総合科学技術会議調査専門委員会(第49回)(委員長柘植綾夫)は、「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用」評価検討会の設置を決めた。委員は以下の通り。

|

柘植 綾夫 |

総合科学技術会議議員 |

|

伊澤 達夫 |

評価専門調査会専門委員 |

|

笠見 昭信 |

評価専門調査会専門委員 |

|

小林 麻理 |

評価専門調査会専門委員 |

|

土居 範久(座長) |

評価専門調査会専門委員 |

|

虫明 功臣 |

評価専門調査会専門委員 |

|

浅田 邦博 |

東京大学大規模集積システム設計教育研究センター長・教授 |

|

天野 吉和 |

トヨタ自動車株式会社常務役員 |

|

岩崎 洋一 |

筑波大学長 |

|

小柳 義夫 |

東京大学大学院情報理工学系研究科教授 |

|

北浦 和夫 |

産業技術総合研究所計算科学研究部門総括研究員 |

会議は2回開かれた。

|

会議 |

日付 |

主な議事 |

|

2005年9月20日(火) |

研究開発概要について |

|

|

第2回 |

2005年10月11日(火) |

文部科学省への質問事項に関する説明 |

第1回には、説明者として松川憲行情報課長、星野利彦研究企画官、三浦謙一リサーチグリッド連携研究センター教授、矢川元基東大教授、姫野龍太郎理研情報基盤センター長、横川三津夫産総研グリッド研究センター副センター長も出席した。資料のなかには、次世代スーパーコンピュータの実現を期待する各方面からの要望書も含まれていた。

この回の議事次第と資料は、当時は秘密であったが現在は公開されている。とくに計画概要と京速計算機システムの構成を参照。これによると2006年度から2012年度までの7年間で、総事業費は国費1154億円、民間資金持ち出し額100億円、平成18年度概算要求額は40億5090万円である。用途は、

(1) ソフトウェア(OS、ミドルウェア、アプリケーションソフトウェア)等の設計・研究開発

(2) ハードウェア(計算機システム及び超高速インターコネクションの設計

(3) 「先端計算科学技術センター(仮称)」の形成に関する検討

となっている。ただ、2006年度のアプリケーション開発については、ナノテクノロジー分野とライフサイエンス分野に限定されている。グランドチャレンジとしては、例としてではあるが「次世代ナノ統合シミュレーション」と「次世代生命体統合シミュレーション」が提案されている。

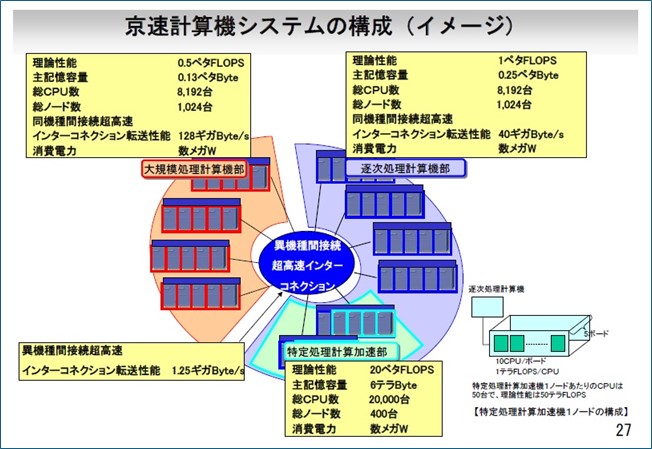

筆者が一番びっくりしたのは突然示された「京速計算機システムの構成(イメージ)」である。噂に聞いていたとおり、3機種を超高速インターコネクションで結合した形になっており、下図のように大規模処理計算機部(ベクトルコンピュータのことらしい)0.5 PFlopsと、逐次処理計算機部(スカラコンピュータ)1 PFlopsと、特定処理計算加速部20 PFlopsから構成されているハイブリッドシステムである。イメージ図とは言え、とんでもない構成である。計算科学技術推進ワーキンググループでは「ペタフロップス超級」というだけで、10 PFlopsというターゲットは出ていないし、このようなアーキテクチャも議論してはいないとのことであった。だれがこの絵を描いたのか。思い当たる筋に「あなたが知っているのでは?」と鎌をかけたが、「墓場まで持って行く」というので真相は不明である。

説明によると、大規模処理計算部に対するユーザからの要求は、防災減災からは2 PFlops、薬品設計からは1 PFlops、諸分野から0.2 ~0.6 PFlopsということであり、目標値を0.5 PFlopsとした。逐次処理計算機部に対するユーザからの要求は、デバイス設計の電子状態計算から4 PFlops、諸分野から0.3 ~0.5 PFlopsで、目標は1 PFlops。特定処理計算加速部は、薬品設計(MD)から20 PFlops、宇宙物理から20 PFlopsで、目標は20 PFlopsとしたとのことである。一応、アプリとの対応を分析して目標を定めたことが説明された。人間の丸ごとシミュレーションでは、異機種が連携してより高度なシミュレーションが可能になるという説明があった。

筆者や岩崎洋一委員(筑波大学学長)はこれに猛烈に反対したという記憶があるが、議事録を見る限りでは穏やかな言い回しになっている。

問題は「汎用スーパーコンピュータ」という表題でこのようなアーキテクチャを提案したことである。筆者や岩崎委員はこう主張した。「数値風洞でも、CP-PACSでも、地球シミュレータにしても、極端なほど集中したある特定の目的を頭において設計し、それによって成功した。その後、完成した計算機は他の分野にどんどん使われ、結果的に汎用的なものになった。しかし、設計のときに目的についてはっきりしたイメージを持たないと、大きな計算機をつくるプロジェクトはうまく行かない。」

|

| 出典:http://www8.cao.go.jp/cstp/tyousakai/hyouka/kentou/super/haihu01/siryo2-2-7.pdf |

つまり、「設計ということは、限られた資源をどのような機能に分配するかというトレードオフの議論であるから、汎用ということで『あれも欲しい、これも欲しい』では設計にならず、中途半端なものができてしまう。」筆者らはこう主張したつもりであるが、会議の記録ではここまで言ってはいないようである。資料を調べたら、このような意見は筆者が直後に提出した追加意見書(2005年9月22日)に書かれていた。

|

20日の質疑応答でも問題になったが、これだけの投資によってどんなシステム(ハード、ソフト)を開発するかは重要であり、今回の説明でも納得できるものにはなっていない。もちろん、現段階で詳細が決まっている必要はないが、今後1~2年の間に、どのようなプロセスとスケジュールでそれを決定していくかは、明らかにすべきである。現提案は、関係する各企業のアイデアを羅列したようなところがあり、必然性が説明されていない。 考えられるプロセスとしては、例えば 1.ターゲットとするアプリケーションから、大規模計算が必要なコード(複数であろう)を抽出すること。必要な性能目標の設定。 2.それを実現するためのアーキテクチャ、基盤ソフト、ミドルウェアの設計 3.性能の予測。 であろう。これを今後早急に実行するための方策を明らかにしてほしい。 NWT(数値風洞)は空気流体力学、cp-pacsは量子色力学、地球シミュレータは大気シミュレーションをターゲットとし、そのターゲットを高速に実行できるために、可能な資源を最大限に活用する設計を行った。しかしそのターゲットにおいてだけで高性能が出たのではなく、結果的に、それ以外の多くのアプリケーションに対しても高い性能を実現した。最初から「汎用」だけを目指した計算機開発プロジェクト(例えば、通産省の大型工業技術開発研究『科学技術計算用高速計算機システム』1981-90)は、学問的な成果や要素技術の進歩においては見るべきものがあったとしても、使える計算機にはなっていない。それは、開発の過程においては、多くの相反する技術要素の中から一つを選択する必要があり、どれを取るかは明確な技術目標があってはじめて可能だからである。「汎用性」だけを目標とすると、「これもあった方がいい、あれもあった方がいい。」とシビアな判断ができず、結果的に虻蜂取らずのものになってしまう危険がある。今回のご説明では、その危惧を感じざるを得ない。 |

当時主要アプリとして上がっていたのはナノとバイオであるが、このアーキテクチャがこれらのアプリにどう適しているのか説明不足であると批判した。我々の発言は印象に残ったようで、後に某文部科学省関係者は「小柳委員と岩崎委員にクソミソに言われた」と河辺峻氏(日立製作所→明星大学、故人)にこぼしていたそうである。氏が2006年1月にスーパーコンピュータ整備推進本部技術参与になる時であろう。

議論になったことの一つはcontingency planである。大規模処理計算機(ベクトル)と逐次処理計算機(スカラ)は45 nm LSIを使い、特定処理計算加速機は65 nm LSIを使う計画になっているが、45 nmが遅れる場合、または全部65 nmを使うことになった場合の、性能、経費および完成時期への影響が議論された。もし45 nm LSI技術に1年の遅れが生じた場合には、総費用が8億円増加すること、全体が65 nmとなった場合、全体性能が5%低下するという評価がなされた。ただし後者にはからくりがあり、特定処理計算加速機は最初から65 nmで開発することになっているので関係なく、全体では5%ということになっているが、ベクトルやスカラの性能は大幅に低下し、多くの応用が要求する性能が得られないのではと危惧された。

10月3日、筆者は藤田審議官、星野企画官、渡辺プロジェクトリーダー予定者とお会いして議論した(要するに呼び出された)。筆者としては、「アプリケーションの絞り込みと並行してアーキテクチャの議論もすべきで、相互のフィードバックが必要である」こと(今の言葉で言えば「コデザイン」)、および「3種の混合というピクチャに囚われずにアーキテクチャの議論を行うことと、企業へのばらまきではないということを明示すべきこと」とくに、「特定処理計算加速部はGRAPE-DRだという先入観が広まっているので、これもアプリの観点から徹底的に検討する必要性」を主張した。ばらまきとしては、1989年度末に完成した、スーパーコン大プロのピーク10 GFlopsのマルチベクトル型システムPHI (Parallel, Hierarchical and Intelligent, 1990)が頭をよぎった。「スパコン大プロのような“ばらまき”と見られないことが大事」という筆者の指摘に、文部科学省側は色をなして反論した。恐らく痛いところを突いたのではないか。文部科学省情報課は、まずアプリを絞れば、アーキテクチャはそれから自然に決まるというような甘い考えを持っているように思われ、そんなものではないと強調した。

この評価検討会は非公開であったが、そこに出された内容が海外まで伝わったのか、9月29日付けのHPCwireは、Peter Meade記者による「最速が最良とは限らない」という自動車の比喩を使った論評を掲載している。

|

地球シミュレータをBleuGeneに抜かれた日本は、産官学一体となって世界1位のスーパーコンピュータを開発しようとしている。しかし最速のコンピュータが最良ではない。Ferrari Enzoをぶっ飛ばすのは楽しいが、スーパーマーケットに1週間の買い出しに行くには最良の選択ではない。 |

タイトルを見たとき、特定処理計算加速部でTop500を戦おうとしているのを皮肉っているのかと思ったが、そうは明言していない。(現在のHPCwireのアーカイブでは、翌年の2006/9/15付となっているが、筆者は2005年9月に見ている)

12) NERSCにて非公式のセミナー

レーザー等で1964年ノーベル物理学賞を受賞したCharles Townes教授の90歳を記念して、2005年10月6日~8日にUC Berkeleyで “Amazing Light Symposium”が開催された。これに来ないかと主催のMetanexus研究所から連絡があったので、レーザー研究者でもないが参加した。ちょうど「世界物理年」であり、ノーベル賞受賞者が18人も参加した大盛会であった。日本からは詫間先生、霜田先生などが専門家として出席しておられた。さる人のプレゼンの最中にレーザーポインタが故障し、「Townes先生、直してください。レーザーはご専門でしょ。」というようなハプニングもあった。

8日夜のレセプション(隣町のOakland)は、物理屋の会には珍しくドレスコードが“Black tie optional”という少しフォーマルなものであった。筆者はダークスーツに普通のネクタイを締めただけであったが、老先生たちはちゃんとタキシードに黒の蝶ネクタイをしていた。さる教授夫人が、「こんなに大勢のタキシードを着た物理屋なんて初めて見た」と笑っていた。Townes教授は2015年1月27日に99歳で亡くなられた。病院に向かう途中だったとのことである。

このとき、NERSCのHorst SimonがBerkeleyに来るなら次世代スパコンの話を聞きたいというので、7日にNERSCを訪ねて非公式のセミナーを行い、”Recent Supercomputing Development in Japan”というプレゼンを行った。もちろん公開情報だけに基づいて日本の計画の概要を紹介した。筆者がかなり否定的に紹介したせいもあるが、「2010年にベクトル?」と聴衆は驚いていた。筆者の論点は、以下の4点であった。

|

(1) ベクトルの高い性能は4 B/Fというような高いバンド幅によって実現しており、PFlops領域ではピン数や熱で実現が困難 |

|

(2) 世界の趨勢がベクトルから離れている |

|

(3)「絶滅危惧種を救う」意味があるのか |

|

(4) コモディティに結びつかない技術はエコシステムとして存続不可能である |

講演の前に昼食を出すというので、会議の弁当に飽きていた私は少しはましなものが食べられるかと期待していたが、同じような紙箱の弁当であった。

13) 第2回評価検討会

帰国直後の10月11日には第2回評価検討会(最終回)があり、出した質問に対する文部科学省側からの回答があった。筆者としては、「汎用」をうたうのは表題にあるのでやむを得ないが、いかに「さびの効いた」システムを設計するかということと、「ばらまき」とならないような方策をとることが必要であると主張した。システム構成案は論外であるが、もう一度練り直せということになると1年遅れて計画がつぶれてしまうので、そうならないように微妙な評価結果を作り上げた。この回の議事録はweb上では見つからなかった。

14) 総合科学技術会議評価

評価検討会の結果は、11月4日の総合科学技術会議 評価専門調査会(第50回)に上げられた。会議では、案の定、前半でプロジェクトの意義は高く評価していながら、後ろの指摘事項ではクソミソに書いてあるところが議論になった。議事録では、

|

【西尾委員】これだけの指摘をおまとめになられるのは大変だったろうと思います。それで、この指摘が大変痛快なんです第三者的な言い方をしますと。それに対して、この総合評価のところが、これはプロジェクトの意義を書かれていて、大変いいよと。後の指摘事項との落差がものすごく大きいんですね。それで、指摘事項の方へいきますと、今もう計算機システム構成そのものを基本に戻って練り直せだとか、動き出しても平成19年には見直しして、抜本的な見直しも考えることとか、ものすごく厳しいくさびを打ってあるんです。そういうようなことでいくと、第三者的な見方をすると、ここまで指摘を受けたものが何で総合評価では実施するとか適当であるという結論になるのかという、何かちょっと疑問がわくんです。 |

ここまで重要な指摘を受けたのになんで総合評価では「実施するのが適当」なのだ、というわけである。そこで、「以下の指摘事項に適切に対応していくなら、実施するのが適当である」という風に文章を書き換えることとなった。それにしてもこんな総合評価でSかAがもらえるのか心配になった。

昨年までの評価は、「S(積極的に実施)」から「C(見直しが必要)」までの4段階評価であったが、11月5日の各紙の報道によると、総額300億円を超える新規の科学技術予算について行ってきた4段階評価を、今年から廃止する方針を決めたとのことであった。その背景はよく分からないが、2003年にニュートリノ実験施設が低く評価され、小柴昌俊博士らが猛反発するという事件があったためと言われている。このプロジェクトでも、とてもSは付けられないし、Aでは財務省が認めないし、という心配がなくなった。

さらに11月28日の総合科学技術会議(第50回)に提出され、決定・意見具申を行い、GOを出した。もちろん、これだけ批判しておいてGOとは何事か、という声もあった。報告書は「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用」についてとして公開されている。次は財務省の壁である。

15) 整備主体

整備主体の選定が進んだ。2005年10月11日の第12回計算科学技術推進ワーキンググループで、整備主体を決定する際の判断基準について議論した。10月18日の第13回で、判断基準を踏まえ、整備主体候補について議論し、整備主体広報についての提言書(案)をまとめる。提案は、理化学研究所を含め旧科技庁系の研究機関数カ所から出されたもようである。10月24日の第29回情報科学技術委員会において、提言書(案)について議論し、承認を経て文部科学省に意見具申した。

整備主体の判断基準としては、

|

1. 新しい概念にもとづくシステム開発や利用技術の開発など、先駆的なコンピュータシステムの開発を行った実績があるか。 2. 産学官の多様な研究者に、共同利用を目的とした適切な研究開発の場を提供できるか。 3. 三百億円以上の大型プロジェクトを成し遂げるのに十分な体制があるか。 4. 多様なスパコンを使用したことがあり、複数のベンダーと良好な協調関係が構築できているか。 5. 物質・材料分野(ナノテクノロジーなど)、ライフサイエンスなどの広い範囲で先端的な研究を主導しており、さらに、各分野に収まらない新興・融合領域においても総合的に研究を推進しているか。また、それらの分野の中でシミュレーションを活用した最先端の成果を挙げている。 |

が挙げられた。

議論の結果、理化学研究所を整備主体候補として選定し、理化学研究所は整備主体となることを了承した。当時の資料にはこれで決定したように書かれているが、正式な決定は2006年3月改正共用法成立による。

16) ターゲットアプリケーション検討

総合科学技術会議の評価検討会において、筆者らが「汎用だからどんなアプリにも対応できる、という考えは間違っている」と主張したこともあり、システム開発のターゲットとなる具体的なアプリケーションの選定が必要になった。文部科学省の資料によると、2004年10月ごろから、文部科学省では大学、研究機関、産業界などからのヒアリングを精力的に行ったとのことである。2006年1月からは整備主体候補(理研)が事務局になり、「ターゲットアプリケーション検討会」を立ち上げることになる。

17) 総合科学技術会議の決定

2005年11月28日、第50回総合科学技術会議本会議が総理大臣官邸で開催され、平成17年度に総合科学技術会議が実施する国家的に重要な研究開発の評価の大規模新規研究開発の事前評価(案)の一つとして、「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用」が決定された。指摘事項として、

・ ターゲットとするアプリケーションとその目標を明確にした開発の推進

・ 計算機システムの最適化を図るためのシステム構成の練り直し

・ 概念設計への速やかな取組による効率的な推進

・ 権限と責任を明確にした推進体制の構築ならびに独立性の高い評価責任体制の構築

が明記されている。やっとGOが出たわけである。

18) スーパーコンピュータ産業技術応用協議会

スーパーコンピューティング技術産業応用協議会(産応協/ICSCP)は、産業界においてスーパーコンピューティング技術の利活用を促進し、日本の産業競争力の強化を目指すことを目的として、2005年12月15日に任意団体として設立された。設立総会は東京大学生産技術研究所で開催された。

|

【I 設立総会】(13:20-14:30) |

|

|

1 主催者挨拶 |

スーパーコンピューティング技術産業応用協議会 共同委員長 中村 道治 |

|

2 来賓挨拶 |

文部科学省/経済産業省 |

|

3 概要・目的・体制・運営規則・事業計画等の説明 |

事務局 |

|

【II 記念講演】(14:45-17:05) |

|

|

1 「第三期科学技術基本計画の目指す日本とスーパーコンピューティング技術への期待」 |

内閣府 総合科学技術会議 議員 柘植 綾夫 |

|

2 「産業界のスーパーコンピューティング推進への期待」 |

アドバンスソフト(株)代表取締役社長 小池 秀耀 |

|

3 「産学連携によるスーパーコンピューティングの推進」 |

国立情報学研究所 所長 坂内 正夫 |

|

4 「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用プロジェクト」 について |

文部科学省大臣官房審議官 藤田 明博 |

|

【III 懇親会】(17:15-18:15) |

|

|

An棟2階コンベンションホール「ホワイエ」 |

|

以来、今に至るまで、シミュレーションソフトウェアの研究開発成果の普及、スーパーコンピューティング技術の産業界における人材の育成といった活動を続けている。

|

|

19) 予算内示

谷垣禎一財務相は、12月20日の来年度予算財務省原案でゼロ査定としていた世界最高性能スーパーコンピュータを作る国家プロジェクト「汎用京速計算機」に対し、22日の大臣復活折衝で35億4700万円を内示した。この予算復活のため岩崎洋一筑波大学長は、坂田東一文部科学省審議官の依頼により、12月6日財務省松元主計局次長へ直談判に行き、スーパーコンピュータ開発の必要性と緊急性について熱く語った。10分の予定が50分にもなったとのことである。その甲斐あって予算は復活した。そのときの説明資料が筑波大学計算科学研究センターのwebに収録されている(右図はその中の1枚)。総事業費1100億円。2010年度完成予定。小坂憲次文部科学相は京速計算機開発について、「わが国の科学技術の発展、産業競争力向上を図る第三期科学技術基本計画を実施するに当たって、2006年度スタートは絶対に欠かせない」と強調した。

実施主体となる理化学研究所は、ここ数年で研究の柱を生命科学へとシフトしているが、特にこのコンピューターを用いて人体をシミュレーションしようという計画。小坂文科相は「ライフサイエンス、素材、医薬品開発に弾みがつく」と谷垣財務相を説得した。

また、日本企業はコンピューターの頭脳部であるCPUよりもハードディスクや光ネットワークなどの周辺技術を得意とするが、京速を実現するために必要なCPU間を高速に接続する技術(インターコネクト技術)の開発によって、情報通信業界への波及効果も期待されている。(ビジネスアイ2005/12/23)

20) 文部科学時報

文部科学省の総合政策広報誌「文部科学時報」平成17年12月号は特集「次世代スーパーコンピュータによる計算科学技術の革新」を組んだ。筆者は、依頼により『スーパーコンピュータの歩み』を寄稿した。

次回はその他の日本政府関係の動きや、大学センター等の動き、学界の動きを記す。1997年以来、日米協議により、スーパーコンピュータの範囲を定めてきたが、これがやっと1.5 TFlopsになった。筑波大学では、CP-PACSの運用が停止された。

|

|

|