HPCの歩み50年(第191回)-2011年(c)-

全系で動き出した「京」コンピュータは、Linpack 10 PFlops超でTopを取っただけでなく、HPCCの4部門でも1位を取り、Gordon Bell賞も獲得した。その時、衆院決算行政監視委員会の行政監視小委員会の「事業仕分け」が再び入った。2009年11月13日(金)の悪夢が甦った。

「京」コンピュータ開発(続き)

14) 駅名変更

2010年10月29日、ポートライナーを運行する神戸新交通は「来年7月、施設近くの駅名を『ポートアイランド南駅』から『京コンピュータ前駅』に変更する」と発表していたが、2011年7月4日の神戸市立医療センター中央市民病院の移転に合わせ、7月1日に3駅名が同時変更された。従来の「市民病院前駅」を「みなとじま駅」に、移転先の「先端医療センター前駅」を「医療センター駅 市民病院前」に変更するのに合わせたものである。市民広場駅にも「コンベンションセンター」の副駅名がついた。看板の書き換え、券売機の改修など、駅名変更に伴う経費は約5千万円であるが、3駅同時なので経費節減になっているそうである。ポスト「京」に愛称がついても、駅名再変更はむつかしいであろう。

15) 計算科学技術推進室長交替

2011年7月29日付で、井上愉一室長は文部科学省研究開発局海洋地球課長を拝命し、後任には林孝浩室長が着任した。井上室長の在任は3年1か月、事業仕分けを含む苦しい時期であった。9月5日に、有志で壮行の会食を行った。その後2014年には、JST経営企画部部長となり、そこでもお会いすることになった。

16) 開発物語

2011年8月22日付の産経新聞が「【開発物語】富士通のスパコン「京」 逆転の発想、周波数下げ省電力」と題して、井上愛一郎・富士通次世代テクニカルコンピューティング開発本部長の談話を中心に開発の経緯を述べている。2009年5月に日本電気が開発費負担の増大を理由に撤退を表明し、7月には富士通単独で再スタートしたが、富士通が揺るぎない姿勢で国家プロジェクトに臨んだかというわけではなく、当初は真っ正面からスパコン開発なんてとんでもない」「そんな暇があるのか」といった否定的な意見も少なくなかったとのことである。2006年になって本部長から検討せよとの指示があり、ようやく2007年7月(ということは理研の次世代プロジェクトが始まってから1年以上後)に次世代テクニカルコンピューティング開発本部が発足した。07年9月には、後に「京」に搭載することになる新型MPUであるSPARC64VIIIの開発もスタートした。予定の性能を出すには電力がネックとなったが、周波数を下げることにより、消費電力を減らすと同時に、演算性能を上げる技術を盛り込んだ。その結果、このチップはクロック2 GHzで、ピーク128 GFlopsの演算性能を持ちながら、消費電力は58 Wに抑えることに成功した。

東日本大震災では、半導体子会社の富士通セミコンダクターとその製造子会社の5工場が被災。なかでも宮城工場はSPARC64VIIIの重要な組立工程を担っていたが、「工場の復旧状況が世界一を狙えるかどうかに大きく影響する」ことから、総動員で復旧に当たり、10日後には一部操業、1カ月後には通常操業にこぎ着けた。

17) SS研HPC Forum

富士通のユーザ法人を中心とする集まりであるScientific System研究会(SS研)は、毎年8月末頃にHPC Forumを開催し、一般に公開している。2011年8月25日に汐留シティセンターで開催されたSS研HPCフォーラム2011の講演の一つとして、追永勇次 (富士通株式会社)による「次世代スパコン『京』について」が行われた。この講演で、「京」の全体構成が明らかになるとともに、今回開発したCPUチップのSPARC64 VIIIfxのアーキテクチャ、相互接続ネットワーク制御の詳細、運用管理システムなどを開示した。

アーキテクチャでは、

(1) ハードバリア命令

(2) レジスタ数の増加

(3) SIMD命令

(4) セクタキャッシュ

(5) 科学技術計算を加速する割り算などの近似初期値を与える命令

などが新しい拡張である。また、ネットワーク管理では、各ノードが4基のDMAエンジンを持っていることが明らかになった。コア数は8なので、各コアをMPIのランクとするいわゆるflat MPIでは、各コアが勝手に転送を行うと転送ネックになる。ノード内は共有メモリ並列、ノード間は特定コアがMPI通信を担当、というhybrid modelが推奨されるとのことであった。

18) 理研サマースクール

2011年8月1日(月)~5日(金)に理研AICSで1回目の理研サマースクールが行われた。筆者も4日まではお手伝いをしていたようであるが、全然記憶がない。主催は、理研AICS、東京大学情報基盤センター、神戸大学システム情報学研究科、後援が戦略5分野と両グラチャレであったが、講義や演習はほとんど東大情報基盤センターの中島研吾、片桐孝洋両先生が頑張ってくださった。筆者は1コマだけ「スーパーコンピュータの拓く計算科学の歴史・現状・展望」という講義を行った。次年度からは、神戸大学ももっと協力して開催することになる。「演習にあたってはPCクラスタ(「京」ではありません)を使用します」という注意書きがあったので笑ってしまった。「京」が使えると思ってサマースクールに来る人もいないとは思うが。そもそも「京」はまだ調整中で、簡単に使える状態ではなかった。

19) 一般公開

理研AICSは2011年8月29日(月)に、夏休みの特別イベントとして、「世界最速のスパコン「京」を見に行こう!」を開催し、計算機室を一望できる6階の見学者ホールを公開した。

11月5日には、「京」コンピュータ施設の一般公開を開催した。後述のように、その直前に、「京」がLinpackで10 PFlops超の性能を出したという発表があった。

19) 登録機関の決定

共用法((特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律)による「京」の利用支援業務は、「特定高速電子計算機施設に係る利用促進業務実施機関」が担当することになっている。7月14日に省令・基本方針が改正され、9月7日締め切りで登録機関登録申請の受付が、10月7日締め切りで利用促進業務実施申請の受付が始まった。高度情報科学技術研究機構(RIST)から申請があり、登録要件を満たしていることから、9月6日付で登録機関として登録された(登録機関は法律上複数登録可能)。10月7日締め切りの業務実施申請後に、業務実施審査会を開催し、具体的な業務実施計画等について、審査基準に基づいて審査をし、必要に応じて文部科学省として修正等の意見を述べることとなった。筆者は、HPCI計画推進委員会委員を務めている関係で、審査会に外部有識者として参加することになった。登録機関の業務実施審査会は10月17日に開催され、利用者選定業務、利用者支援業務、その他共通事項の構想が示された。特に選定業務については、HPCIコンソーシアムからの提言に基づき利用区分を定め、大方針を決める「選定委員会」と、個別課題の評価を行う「課題審査委員会」の組織で業務を遂行する案が示された。議論の上、指摘事項を付して業務実施が決定された。

20) チームワーク・オブ・ザ・イヤー2011

「京」開発プロジェクトチームが、サイボウズ株式会社ロジカルチームワーク委員会が選考する「チームワーク・オブ・ザ・イヤー2011」のファイナリストにノミネートされたことが10月13日に発表された。11月11日まで一般投票が行われ、最優秀チームに選ばれた。表彰式は、11月25日(金)に「ロジカルチームワーク シン ポジウム」の会場にて行なわれ、「京」プロジェクトマネージャの渡辺貞氏がパネリストとして登壇した。

21) 10ペタフロップスを達成

2011年11月2日、理研と富士通は、京速コンピュータ「京」が10ペタフロップスを達成したことを記者発表し、11月発表のTOP500にLINPACK性能10.51 PFlopsを登録したことを公表した。実行時間はなんと29時間28分を要している。逆に言えば、1日以上フルシステムで故障なく運転できる安定性があるということである。(写真は理研の広報ページから)

|

|

|

理研AICS(計算科学研究機構)は、「システムとしてはまだ開発途上であり、今後はシステムソフトウェアの整備などに注力し、平成24年6月のシステムの完成や、平成24年11月の共用開始に向けて、引き続き気を引き締めて取り組んで参りたいと思います。」と述べている。

写真は、共同記者会見の様子。左から、渡邊貞 理研次世代スーパーコンピュータ開発実施本部プロジェクトリーダー、平尾公彦 理研計算科学研究機構長、佐相秀幸 富士通執行役員副社長、追永勇次 富士通次世代テクニカルコンピューティング開発本部。

22) マスコミの反応

発表後3時間たってマスコミの電子版に出始めた。朝日新聞は、理研の平尾公彦・計算科学研究機構長の「東日本大震災で生産ラインに被害を受けるなど、数々の難局はあったが、強い信念と団結力、実行力で乗り越えた結果だ」というコメントを報じている。産経新聞は、理研側のコメントとして、「ランキング結果は最後までわからないが、連続世界一を期待できる速度だ」と報じている。

マイコミジャーナルは、「もちろん、「京」コンピュータはハードウェアを作ってTop500で1位を取ることが目的ではなく、

1.予測する生命科学・医療および創薬基盤

2.新物質・エネルギー創成

3.防災・減災に資する地球変動予測

4.次世代ものづくり

5.物質と宇宙の起源と構造

という戦略5分野でのアプリケーションの開発と実行、そして、その結果を我々の生活の改善や人類の知識の獲得につなげることが重要である。」と釘を刺している。その通りである。

さらに、「今回のSC11では、「京」コンピュータを使って10万原子規模のシリコン・ナノワイヤの電子構造を量子力学により解析した論文が発表される予定である。従来の解析では原子数が少なく短いワイヤしか解くことが出来ず、電気伝導などを詳しく解析できなかったが、10万原子の長いワイヤの解析で現象の理解が進むと期待されているという。また、この論文の概要によれば、55,296 CPUを使い3.08 PFlopsという結果を得ているという。これはピーク性能の43.63%であり、実アプリケーションとしては驚異的に良い効率を実現している。

この論文では締切時期の関係で、測定はフルシステムの2/3程度の規模のシステムで行われているが、SC11での発表時にはフルシステムでの測定結果が示されると考えられる。そうすると実アプリケーションで4 PFlopsを超える結果となるので、Gordon Bell賞の最有力候補である。」とGordon Bell賞にも期待をかけている。

23) 再び仕分け

「京」コンピュータが10 PFlopsを達成し、堂々世界一になろうという11月7日に、衆院決算行政監視委員会の行政監視小委員会(新藤義孝小委員長)が、公務員宿舎朝霞住宅(埼玉県朝霞市)をはじめとする国家公務員宿舎の建設・維持管理費や、スーパーコンピュータ「京」の開発整備費など4事業を仕分け作業の対象にすることがわかった。これらは、2009年の仕分けで凍結と判定されたが、復活した費目である。9日から関係省庁へのヒアリングを行い、今月中旬に作業を開始するとのことであった。小委員長は文系の議員、またわけのわからない議論になるのか? 理研はすったもんだの大騒ぎで、肝心の仕事が滞っているとのことであった。

|

|

24) Top500/HPC Challange

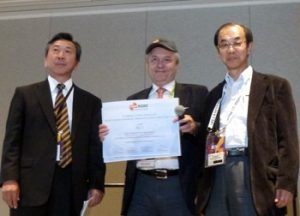

後述するように、今年のSC11は、11月13日(日)~18日(金)にSeattleで開催されたが、米国時間の14日に発表されたTop500では、予想通り連続2期の世界一を達成した。直前まで伏兵が出てこないか心配していた。写真は授賞式(理研の広報ページから)。

次世代スーパーコンピュータ開発の目標にはHPC Challengeもあった。当初、28種のChallengeのうちの半数以上で世界一というような目標であったが、筆者は、大部分はsingle nodeの性能であり、次世代スーパーコンピュータの目標には不適当だと主張してきた。2007年5月21日の第6回概念設計評価作業部会でやっとこの主張が認められ、HPC Awardの対象となる4項目(Global HPL、Global RandomAccess、EP STREAM (Triad) per system、Global FFT)で最高性能を達成するという文言に変わった。

米国時間15日にHPC Challengeの結果が発表された(SC11の記事参照)。理研、筑波大学、富士通の三者は、11月16日づけで報道発表を行い、4項目すべてで1位を獲得したことを発表した。筑波大学が入っているのは、4つのプログラムのうちGlobal FFTの高速化に大きく貢献したからであろう。

朝日新聞は、「しかし、同日開かれた衆院予算行政監視委員会による国会版「事業仕分け」では、京の整備運営費が俎上に。予算要求の縮小や見直しを求める委員が多数を占め、世界的な技術評価と政治の世界との温度差が鮮明となった。」と皮肉な動きを伝えている。「スパコンの国際会議SC11で京の名声は一段と高まった格好だが、国内は世界トップの喜びとは裏腹に、秋風が立つような様相。」と批判している。

25) Gordon Bell賞

マシンの性能では画期的な結果を出したが、利用成果を競うGordon Bell賞はどうか。発表は恒例の米国時間11月17日(木)である。理研、筑波大学、東京大学、富士通の4者は、11月18日付で、「京速コンピュータ「京」による成果がゴードン・ベル賞を受賞 -実アプリケーションで実効性能3ペタフロップスを達成-」と記者発表を行った。曰く、「日本のグループによるゴードン・ベル賞の最高性能賞受賞は、2004年に独立行政法人海洋研究開発機構が保有する地球シミュレータ(初代)を用い、地磁気ダイナモシミュレーションを行った神戸大学の陰山聡教授(当時 独立行政法人海洋研究開発機構)らのグループが獲得して以来のこと」である。(写真は理研の広報ページから)

|

受賞論文は「『京』による100,000原子シリコン・ナノワイヤの電子状態の第一原理計算」。次世代半導体の基幹材料として注目されているシリコン・ナノワイヤ材料の電子状態を計算したもので、現実のサイズに近い10万原子規模(直径20ナノメートル・長さ6ナノメートル)のナノワイヤの電子状態について量子力学的計算を行い、「京」の約2/3を使って実効性能で3.08 PFLOPS(実行効率約43.6%)を達成した。密度汎関数法では、これまで直交性の保証される波数空間で計算してきたが、超並列コンピュータでは大規模Fourier変換の速度が出ないため、この研究では実空間(real space)で密度汎関数法を計算している。その際、直交化が必要になるが、直交化にもLevel 3 BLASを巧妙に使うなど、数多くの工夫を行っている。開発したプログラムは、RS-DFT (Real Space Density Functional Theory)と名付けられている。この研究はナノ分野のグランドチャレンジプログラムの一環である。

なお、「京」はSustained Performance Prizeを受賞したが、東京工業大学の青木尊之教授らのグループがTSUBAME2.0による「樹枝状凝固成長のフェーズフィールド法を用いたペタスケール・シミュレーション」もScalability/Time to Solution Prizeを受賞している。日本勢が両賞を独占した。

Gordon Bell賞を「スーパーコンピュータのノーベル賞」と解説した新聞記事もあったが、この賞は過去1年の成果を表彰するものであり、ノーベル賞とは性格が異なる。

26) 産業界にコスト負担

すでに書いたように、11月7日に、衆院決算行政監視委員会の行政監視小委員会(新藤義孝小委員長)が、スーパーコンピュータ「京」の開発整備費など4事業を仕分け作業の対象にすることが報じられた。仕分けは、12月8日に行われ、「京」の運用費用削減を求められた。

中川正春文部科学相は12月10日、神戸の計算科学研究機構で「京」を視察したのち、記者団の質問に答えて、「(「京」を使う)産業界にコスト負担をお願いすることで、税金を節約する」と述べ、運用費の総額は減らさないとの考えを示した。2012年予算の概算要求は217億円である。「『京』のこれからの目標は、これだけ投資したものをいかに広くユーザに開き、成果を挙げていくかという運用面であり、そこをしっかりやっていかなければならない」

企業負担の方法として、京の使用料徴収のほか、共同研究の際に投資を求めたり、成果が出てから利益を還元してもらったりするなどの案をあげた。何か具体的な案でもあるのであろうか。

27) 日本人は帰納的??

元プロ野球選手の落合博満が『采配』という本をダイヤモンド社から出版した。プロ野球はどうでもいいが、日本人はスパコンを「世界一をとるにはどうするか帰納的に」考える、という一節は聞き捨てならない。要するに、アメリカはロードマップを立ててスパコンを演繹的に計画するが、日本は10ペタが先にあって、その目標から逆算して設計するということか。日本が10ペタを出すというので、それを超えるように計画を立てたアメリカだって“帰納的”ではないか。

地球シミュレータの時は、気象のシミュレーションの実効性能で5 TFlops出ることを狙ったが、今回はLinpackという人工物を到達目標としたところに特徴がある。振り返ると、専用機でピーク20 PFlops、Linpack 10 PFlopsという提案があり、専用機という構想は実現しなかったが、Linpack 10 PFlopsという目標が生き残ったことになる。しかも、最初はスカラとベクトルの混成で10 PFlopsであったが、日本電気の撤退からはスカラだけで10 PFlopsということになった。これが帰納的か?

28) 「なぜ世界一を目指さなければならないのか」

神戸大学工学部のOB組織である神戸大学工学振興会に頼まれ、11月24日(木)に大学内で一般向け講演「スーパーコンピュータはなぜ世界一を目指さなければならないのか」を行った。「世界一自体が目的というわけではないが、世界一を目指す技術開発は質が違う。二番三番でよければ、できたものを買って来てもよいし、真似してもよい。」などと話した。NHK神戸などが取材にやってきた。

29) 賠償請求

2011年12月22日、理化学研究所は「最先端・高性能汎用スーパーコンピュータの開発利用」プロジェクトに係る調停事案の処理について、という発表を行い、「双方の請求を考慮し、その差額としての2億円をNECが理研に支払うことおよびNECが保有する同プロジェクト関係の知的財産権を理研他に無償許諾等することを主な内容とする調停が成立し、本事案は円満に終結しました。」と明らかにした。理研は、2010年7月に損害賠償訴訟を提訴していた。「理研によると、NECと結んだ四つの設計契約に絡んで損害が生じたと主張していたが、地裁はうち三つについては契約が履行されたと判断。残りの一つも途中までは契約通りに設計が進められていたとして、理研の請求額を大幅に減額した和解金を提示した。記者会見した理研の古屋輝夫理事は『満足したわけではないが裁判所の判断でやむを得ない』と説明した。」(共同通信2011年12月23日)理研と日本電気は同文で発表を行った。

稼働しつつある「京」を戦略的に利用するためのプロジェクト「戦略プログラム」が動き出している。

|

|

|