新HPCの歩み(第71回)-1983年(c)

|

Goodyear Aerospace社は、128×128の1ビット演算要素を配置したMPPを製造し、NASA Goddard Space Flight Centerに設置した。Encore Computer社、nCUBE社、Sequent Computer Systems社、Scientific computer Systems社などが続々創立される。 |

国際会議

1) ISSCC 1983

第30回目となるISSCC 1983 (1983 IEEE International Solid-State Circuits Conference)は、1983年2月23日~25日にNew York市のSheraton Center Hotelで開催された。西海岸からNew Yorkに戻ってきたが、会場は28回とは違うホテル。主催はIEEE Solid-State Circuits Council、IEEE New York Section、University of Pennsylvaniaである。組織委員長はJ. A. A. Raper (General Electric)、プログラム委員長はLewis M. Terman (IBM Research)であった。George E. Pake (Xerox Research)が“Long-Range Research Investments for a Semiconductor Systems Future”と題して基調講演を行った。IEEE Xploreに会議録が置かれている。

2) 素粒子物理学のための専用計算機のインパクトに関する会議

出席したわけではないが、たまたまプログラムとアブストラクトが手元にある。“Three Day In-Depth Review on the Impact of Specialized Processors in Elementary Particle Physics”というタイトルの会議が、1983年3月23日~25日にイタリアのPadova大学で開催された。三浦謙一氏の話によると、これは1985年から始まるCHEP (Computing in High Energy (and Nuclear) Physics)と呼ばれる国際会議シリーズの前身の2回目のようである。前回は1981年スイスのGeneveであった。CHEP91の記事によると、そのさらに前の1980年にBolognaで開催されたとのことであるが未確認。主催はINFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)のようである。約100人が参加した。名簿もあるが、日本人らしい参加者は三浦謙一だけである。物理学研究者は、商用スーパーコンピュータを使うのはもちろん、コンピュータでもなんでも自分で作成してしまう文化を持っており、懐かしいマシン名も見える。プログラムは以下の通り。昼食に2時間たっぷり取ってあるところはいかにもイタリアらしい。

|

Wednesday, March 23 |

||

|

9:30 |

Welcome |

|

|

9:45 |

Highly Concurrent Computing Structures |

C. Halatsis, Univ. of Thessaloniki, Greece |

|

10:30 |

Coffee |

|

|

11:10 |

FACOM/VP-100-200 |

K. Miura, Fujitsu Ltd. |

|

11:50 |

Research Directions in High-End Scientific Computing |

F. Ris, IBM |

|

12:30 |

Lunch |

|

|

14:30 |

The S-1 Multiprocessors System |

W. R. Bryson, LLNL |

|

15:10 |

Data Acquisition using the 168/E |

J. T. Carrol, CERN |

|

15:30 |

A Fast General Purpose IBM Hardware Emulator |

H. Brafman, Weizmann Institute of Science |

|

16:15 |

Coffee |

|

|

16:45 |

The 3081/E Processor |

P. Kunz, SLAC |

|

17:30 |

Poster Session |

|

|

18:30 |

Welcome Party |

|

|

21:00 |

Concert |

|

|

Thursday, March 24 |

||

|

9:00 |

Wilson Loop calculation in 4-Dimensional Lattice Gauge Theory in the CDC Cyber 205 |

M. F. Hodous, CDC |

|

9:45 |

Lattice Gauge Theory Calculations using the ICL Distributed Array Processor |

K. C. Bowler, Edinburgh Univ. |

|

10:30 |

Coffee |

|

|

11:00 |

Lattice Gauge Theories and Special Purpose Computers |

A. Terrano, Columbi Univ. |

|

11:45 |

Construction and Use of a Homogeneous Machine for Scientific Problems |

G. C. Fox, CalTech |

|

12:30 |

Lunch |

|

|

14:30 |

A High Parallelism Structure for Real Time P. R. Applied to Colliding Beam Experiments |

L. Strings, ELSAG S.p.A., Genova |

|

15:10 |

Trends in VLSI and its Impact on Supercomputers |

F. Faggin, Creative Communications Systems, Inc. |

|

15:50 |

Coffee |

|

|

16:10 |

Using 3081/E Emulators in On-line and Off-line Environments |

A. Fucci, CERN |

|

16:40 |

End |

|

|

Friday, March 25 |

||

|

9:00 |

FAMP: An Example of Multiprocessing in High Energy Physics |

L.O. Hertzberger, NIKHEF-H, Amsterdam |

|

9:40 |

Microcomputer Development at Bonn and its Application in FADC Data Reduction |

H. von der Schmitt, Physikalisches Insti. Bonn |

|

10:10 |

Fermilab’s Advanced Computers R&D Program |

T. Nash, Fermi N. A. L. |

|

10:40 |

Coffee |

|

|

11:00 |

Trigger and Data Reduction in High Energy e+e- Experiment |

R.-D. Heuer, Physikalisched Inst. Heidelberg |

|

11:45 |

Utilizing a Microprocessor Architecture in a Data Analysis Environment – The Design of IDAS |

C. C. Maples, LBL |

|

12:30 |

Lunch |

|

|

14:30 |

Image Processing Techniques in Astronomy |

R. Allen, Groningen Univ. |

|

15:15 |

On the Impact of Computer Applications in Meteorology |

M. Capalso, Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica |

|

16:00 |

Coffee |

|

|

16:30 |

Panel Discussion |

|

|

17:30 |

Concluding Remarks |

C. Verkerk, CERN |

|

19:30 |

Conference Dinner |

|

前にイジングモデル専用計算機のことを書いたが、ここは素粒子関係なので出てこない。発表から中身のわかるものだけ紹介する。商用機としては、富士通のVP-100/200とCDCのCyber 205とICL/DAPだけが出ている。。S-1は、1975年にLLL(1981年からLLNL)で始まったプロジェクトで、5世代のマルチプロセッサを計画していた。実際に作られたのはMark I (1978)とMark IIA (1982)だけであった。

IBM Emulatorがいくつか登場している。168/Eは、IBM System/370 model 168(1972年8月2日発表)を、エミュレートするゲートアレイで作ったプロセッサで、IBMのオブジェクトコードがそのまま(おそらく非特権モードだけか?)走る。速度は1/10であるが、安価に作れるということで、SLACやCERNでの実験データ解析、オンライントリガーシステムなどに用いられていた。格子ゲージシミュレーションに用いた例もある。3081/EはSLACやCERNで開発されたその改良版で、倍精度浮動小数演算を完全にサポートしているとのことである。

Columbia大学のTerranoが格子ゲージ専用機について講演し、256ノードで4 GFlopsの専用機を計画していると述べたが、1985年にまず完成したのは、16ノードで256 MFlopsのマシンであった。

CaltechのFoxが述べているHomogeneous Machineは、Cosmic Cubeプロジェクトで開発したハイパーキューブ結合のマシンで、後にIntel iPSC/1 (1985)として商用化される。

NIKHEFのHertzbergerが発表したFAMPはFast Amsterdam Multi-Processorの略称である。アブストラクトだけでは、どんなプロセッサを用いたかは不明である。

Bonn大学のvon der SchmittのFADCはMotorolaの68000を用いている。実験データ収集のためのシステムのようである。

LBLのMaplesはMIDAS (Modular Interactive Data Analysis System)という専用コンピュータについて述べている。

Edinburgh大学のBowlerによる、DAPで格子ゲージシミュレーションをどうやったかという論文もある。PEは64×64のメッシュ構造で、各PEは4096 bitsのメモリを持つ。SIMDであり、実際にはホストであるICL2900 メインフレームの演算加速機構として働いているようである。結果は、Bowler et al. “Pion Propagator in Quenched Lattice QCD” (Nucl. Phys B220 [FS8] 137-148 (1983)に発表されている。

3) ICPP 1983

第12回目となるICPP 1983 (International Conference on Parallel Processing)は、1983年8月23日~26日にオハイオ州Columbusで開催された。講演題目がTrier大学のdblpに記録されている。 応募論文240、採択論文97(内54はshort)、参加者は12か国235人。

初日の23日(火)には、チュートリアル2件とパネル討論会が並行して行われた。

|

Tutorial 1 |

“Supercomputers and Algorithms,” Dr. R. Kuhn and Dr. K. Hwang |

|

Tutorial 2 |

“Interconnection Networks for Parallel/Distributed Processing,”Dr. C. Wu |

|

Panel Discussion |

Chairperson: S. Fernbach (consultant) “Performance of Existing Supercomputers on Computationally Intensive Tasks,” CDC, Cray and Denelcor Representatives/Users |

星野力はPAXについて発表した。LLNLのT.S. Axelrodらは、Cray-1上でのS-1 MkIIaのシミュレータを作り性能を予測した。Illinois大学のグループはCedarについて発表した。

4) IFIP Congress 1983

第9回目となるIFIP Congress 1983は、1983年9月19日~23日、フランスのParisで開催された。会議録は、Information Processing 83, Proceedings of the IFIP 9th World Computer CongressのタイトルでNorth-Holland/IFIPから出版されている。これまではIFIP Congressと名乗っていたが、この回からはWCC (World Computer Congress)と名乗るようになった。

5) ParCo会議

第1回のParCo (その後International Conference on Parallel Computing)であるParCo83がBerlinで開催された。この会議は奇数年にヨーロッパ各地で開催されている(1987年を除く)

アメリカの企業の動き

1) Goodyear Aerospace社

1972年にSTARANを作成したGoodyear Aerospace社は、1983年5月には128×128の1ビット演算要素を配置したMPPを製造し、NASA Goddard Space Flight Centerに設置した。衛星画像の分析が目的であった。1985年から1991年まで使われた。MPPの引退後は、MasPar MP-1とCray T3Dが設置される。

2) ETA Systems社

1983年9月、CDC社の創立者であるWilliam Norrisは、10 GFlopsのスーパーコンピュータを製造するための子会社ETA Systems(Engineering Technology Associates Systems)社を設立した。社長には、CDC社で技術担当役員をつとめていたLloyd M. Thorndyke上級副社長が就任した。10 GFlopsを実現するためにはサイクル時間を10ns以下にする必要があり、開発した主要技術の一つがCMOSのCPUを液体窒素で冷やすという技術である。最初の出荷は1987年である。

3) Sperry社

Sperry社(Sperry Corporation)は、商品名のUNIVACを廃止することを決定し、1985年にはSperry 2200/100を発表した。

4) NAS社

NAS (National Advanced Systems)社は、1983年2月3日、中型機の生産を中止し、日立のコンピュータを中心とした販売活動への転換を決定した。

5) IBM社(4381、PC/XT)

IBM社は1983年9月15日、中型機IBM 4381 model groups 1, 2 を発表した。Model group 3は1984年10月25日に発売される。いずれもSystem/370と互換である。4381は高密度のMCM (Multi-chip Module)を採用し小型化した。

IBM社は1983年3月8日、IBM PC/XTを発売した。CPUはIntel 8088、メモリは128~640 KB(MBでないことに注意)。Apple社のLisaの対抗機であった。固定ディスクも使える。

6) Sun Microsystems社

BSDの創始者であり開発グループの中心メンバーであったBill Joyは、4.1 BSDをベースにUnix OSを開発し、SunOSと命名した。MC68010ベースのSun-1(1982年5月)およびSun-2(1983年11月)システムをサポートした。1987年、Sun Microsystems社とAT&Tは、BSDとSystem Vを統合するプロジェクトを開始し、System V R4を開発する。1991年9月、Sun Microsystems社は次期OSをSystem V R4ベースに切り替えると発表し、Solarisという名称を使い始める。

7) AT&T社 (UNIX System V)

AT&T社は、商用のUnix OSを開発していたが、1983年にUNIX System V Release 1をリリースした。これはAT&TのUnix Support GroupがSystem III(1981年、実記憶)と、Bell Labsで使われていたUSG UNIX 5.0をべ―スとして開発したものである。VAXとPDP-11で動作した。これにより、UNIX OSの主流は、System VとBerkeley版に二分化されることになる。

8) Apple社(Lisa)

Apple Computer社は1983年1月19日に、オフィス向け16ビットPCとしてLisaを発売した。CPUはMC68000である。初期の「ゴミ箱」が実装されていたが、一度に1セットのファイルしか納められず、ファイルを追加すると前の内容が削除された。当時としては先進的なGUIや操作性を持っていたが、動作の遅さや$10000という高価格から、商業的には成功したとはいえない。

9) Microsoft社(MS-DOS 2.1,Windows)

IBM PC/XTに合わせてMicrosoft社はMS-DOS 2.1を発表した。Unix流の、木構造のディレクトリ、パイプ、入出力切り替え機能なども取り込んだ。Apple社などの動きに対抗するため、Microsoft社はMS-DOSにGUI環境を追加するアドオンを開発していることを1983年に公表した。Windows 1.0が発売されるのは1985年である。

企業の創業

1983年もいくつかのベンチャー会社が設立された。

1) Thinking Machines社

1983年5月、W. D. Hillis(当時MITの大学院生)、指導教授はMarvin Minsky)とSheryl Handler(女性経営者)はThinking Machines Corporation (TMC)をマサチューセッツ州中部の工業都市Walthamで創立した。Hillisは自分がMITで研究していたConnection Machineを実用化しようとした。1984年にはMITに近いマサチューセッツ州CambridgeのKendall Squareに移転した。最初の製品CM-1 (1986)は、216個の1ビットプロセッサをハイパーキューブ結合したSIMDマシンである。1994年8月に連邦破産法第11章(Chapter Eleven 、日本の民事再生法に相当)の適用を申請し、経営破綻した。なお、日本の報道ではしばしば「連邦破産法第11条」と訳されているが、Chapterであり「章」と訳すべきである。内容も非常に多くとても「条」とは言えない。なお連邦破産法第7章は、日本の破産法に対応する清算型倒産処理手続きを規定している。

2) Encore Computer社

Prime Computerの前CEOのKenneth Fisherと、Digital Equipment社のGordon Bell、Data General社や後のKendall Square Researchの共同創業者のHenry Burkhardt IIIによって、Encore Computer社は1983年7月マサチューセッツ州で創立された。かれらはコモディティのプロセッサにより超並列コンピュータを作ろうとした。1985年、NS32032プロセッサを最大20個搭載するMultimaxを発表した。これはBus Snoopingによりキャッシュコヒーレンスを実現した最初のマシンである。日本の代理店は理経。その後Multimax 500 (1989)、Encore-91 (1991)、Encore-93、Infinity 90 (1994)、Infinity R/T (1994)などを製造した。1990年代半ばに超並列市場が振るわなくなると、コンピュータ部門を何年かかけて売却し、最後にStorage Products GroupをSun Microsystemsに売却した(1997)。

3) nCUBE社

nCUBE社は、1983年に、Intelの複数の社員によってOregon州Portland近郊のBeavertonで創立された。Intelが並列コンピュータに乗り出さないことにしびれを切らしたため、ということである。Fairchild社から言えば、Fair-grandchildrenの一つとでもいうのであろうか。Intel社は1985年にiPSC/1によりやっと並列コンピュータに参入する。

名前の通り、ハイパーキューブ結合の並列マシンを自主開発のCPUで製造した。1985年12月、最初のマシンnCUBE 10を発表した。32ビットALU、64ビットFPU、128 KBのRAMをモジュールと呼ばれる小さなボードに載せたコンパクトな設計であった。ノードの計算性能もほどほど(ピーク3.5 MFlops)だったので、通信とのバランスがよく、利用者には使いやすかった。SNLの研究者は、nCUBE10を用いて1987年に初回のGordon Bell賞を獲得する。日本の代理店は住商エレクトロニクス・システムズ社。

1989年6月、性能を増強したnCUBE 2を発表したが、応用は科学技術計算よりOracleデータベースのサーバの色が濃くなった。1995年にnCUBE-3を発表したが、1996年、Oracle社に編入され、ストリーミング配信サーバのメーカとなった。1999年、再度株式を公開するが、2001年上場廃止、2005年C-COR社に買収され、2007年Arris社に買収される。

余談であるが、Ncubeというのはアフリカ南部のありふれた苗字でもある。この辺の言語にはn-とかm-とかの単独鼻音で始まる語が頻出する。

|

|

4) Sequent Computer Systems社

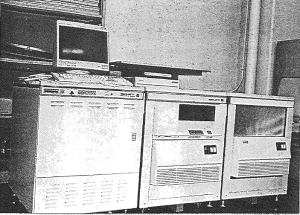

この会社もIntelを辞めた18人の技術者と経営者によって1983年創立された。かれらがIntelを辞めたのはiAPX 432というCPUのプロジェクトが中止されたのが原因とのことである。Sequent社は、SMPのサーバを目指し、1984年、Balance 8000とBalance 21000を発表した。これらはNS32016プロセッサを最大20個まで接続できた。OSはBSD Unixを改造したDynixであった。 実は、筑波大学電子・情報工学系の最初のJUNETメールサーバgamaは4プロセッサのBalance 8000であった(写真は「筑波大学第三学群20年誌」から)。その後は、Bitnetもこのマシンで扱い、ゲートウェイとしても機能した。ただ、筑波大学ではユーザが誰もこれが並列マシンであることを気に掛けていなかったことが面白い。日本での代理店は松下電器貿易。

次にi386を用いたSymmetry(1987)を出し、Oracle社と連携して市場で成功した。Copy-Back cacheを用いた。1996年にはPentiumを用いたSymmetryを出した。その後、SMP市場の競争が激化したため、cc-NUMAシステムを開発し、1996年NUMA-Qというシステムを発表した。1997年、フィリピンのIBankが購入したとの報道がある。ところが、1999年7月、Sequent社はIBMに買収され、IBMはNUMA技術をもちいたpSeries 690(通称Regatta)を発表する(2001)。

5) Scientific Computer Systems社

1983年San DiegoでFloating Point Systems社の重役であったBob Schuhmannにより設立。Cray互換のミニスーパーコンピュータの開発を目指す。1986年には40 MFlopsのSCS-40を発表した。Cray ResearchはOSのCOSを最初公開していたが、SCS-40が登場するに及んで改良版は公開しなかった。Boeing社とともに独自にCOSの改良版を開発しようとしたが上手くいかず、1989年3月にミニスーパーコンピュータビジネスをあきらめ、ネットワークに方向転換し、その後活動停止した。

6) Celerity Computing社

5月にSan Diegoにおいて、Unixベースのミニスーパー製造のために創立。1984年11月にワークステーションC1200を発売。ミニスーパーであるCelerity 6000を開発していたが、資金不足に陥り、1988年Floating Point Systemsに買収され、Celerity 6000はFPS Model 500として発表された。

7) Myrias Research社

珍しくカナダの会社である。1983年12月、Alberta州Edmontonで創立した。Motorola のMC68000を用い、仮想共有メモリに基づく超並列コンピュータを目指していた。1986年に512プロセッサのSPS-1プロトタイプが稼動、1989年4月、MC68020を用いたSPS-2が初出荷され、1990年までにさらに7システムを出荷。1989年12月には1044プロセッサのシステムが稼働した。さらに1990年10月、経営上の困難にもかかわらずMC68040を用いたSPS-3が完成し披露されたが、その翌日活動を停止し、1991年に会社は閉鎖された。この会社は、1989年、Canadian Advanced Technology AssociationからAward of Distinctionを受賞している。

8) Flexible Computer社

Flexible Computer Corporationは1983年頃、テキサス州DallasでMathew N. Matelanにより創業され、FLEX/32を開発した。背景としては、1970年代終わり頃からNASA Langleyなどで研究されていたFinite Element Machineがあるようである。FLEX/32の各ノードはグローバルな共有メモリの他に局所メモリを持ち、I/O機能も持つ。ノード間はバス2本で結合されている。プロセッサとしてはM68020+68881を用いたものとNS32032を用いたものがある。最大40ノードまで搭載可能なものを1984年ごろ発売した。NASAに2台など合計15台出荷したとのことである。日本の代理店は伊藤忠テクノサイエンス。1987年11月3日の米国SECニュースによると、SEC(証券取引委員会)は同社に対する不正経理の訴えを受理し、差し止め命令を出した。同社やMatelanはこの決定に同意したと書かれている。

9) Altera社

Altera Corporationは1983年カリフォルニア州San JoseにおいてFPGA(プログラマブル論理素子)を開発するために設立された。2015年6月1日、Intel社が買収すると発表され、12月28日買収を完了、Intel社のFPGA部門となった。

10) BIT社

BIT (Bipolar Integrated Technology)社は、ECL技術によるチップを製造するため、1983年、FPS社、Intel社、Tektronix社などにいた技術者により、オレゴン州Beavertonで創立された。最初の製品はFPU(B2110やB2120であろうか)であった。B2110(加算器)とB2120(乗算器)は、ヨーロッパのGENESISプロジェクトでベクトル演算器として採用が検討されたが、プロトタイプの段階に留まり、GENESIS本体が製造されることはなかった。

その後B5000というSPARC ECLマイクロプロセッサを開発した。これはSunでは使われなかったが、FPS社が使用した。また、R6000というMIPS ECLマイクロプロセッサを製造し、これはMIPSのミニコンピュータで実用化された。しかし生産が不安定で、価格もCMOSの競合チップより極めて高価であったため、ほとんど売れなかった。

その後、通信分野に参入し、ATM機器やEthernetスイッチなどを製造するが、1996年PMC-Sierra社に吸収される。

企業の終焉

1) Magnuson Computer Systems社

いつ創業されたかは定かではないが、この会社は1970年代後半、IBMメインフレームのPCM (Plug-Compatible Machines)を製造していた会社の一つである。Gene Amdahlの息子Carlton Amdahlが技術担当副社長であった。Magnuson M80は、IBMより低価格であることをうたっていた。IBMが新しいモデルを発表し、価格を下げたので、1983年3月破産した。

次回は1984年、日本では東大や京大のベクトルコンピュータにユーザが群がり始める。日本のインターネットの源流JUNETやHEPnetが始まるのもこの年である。

|

|

|

3件のコメントがあります

桑原流体研究所の話もぜひ取り上げて欲しい。

6) Sun Microsystems社

BSDの創始者であり開発グループの中心メンバーであったBill Joyは、4.1 BSDをベースにUnix OSを開発し、SunOSと命名した。MC68010ベースのSun-1(1982年5月)およびSun-2(1983年11月)システムをサポートした。1991年ごろからSolarisという名称を使い始める。

上記記述だと、SolarisはSunOSと同じくBSD系Unixであると誤解されそうですが、

実際には AT&T の SVR4 をベースにしたOSに変更したものです。

—–

Wikipediaより

> 1990年代初頭、サンはBSDベースだったSunOS 4を

> UNIX System V Release 4 (SVR4) ベースのものに置き換えた

> (SVR4はAT&Tとサンが共同で開発した)。

> (Solarisの)元々の名称はSunOS 5.0であったが、Solaris 2という

> 市場用の製品名もついていた。遡ってSunOS 4.1.xもSolaris 1と

> 呼ばれるようになったが、ほとんどの場合Solarisという名前は

> SVR4ベースのSunOS 5.0以降のものにしか使われない。

9) Microsoft社(MS-DOS 2.1,Windows)

IBM PC/XTに合わせてMicrosoft社はMS-DOS 2.1を発表した。

—–

IBM PC/XT向けのOSはPC-DOS2.0で、MS社は(IBM

社との契約に沿って)他者向けには、

実質同じOSをMS-DOS2.0の名称で販売。

MS社の巧妙な契約の勝利でした。