新HPCの歩み(第79回)-1986年(a)-

|

1986年の筆者の最大の思い出は、星野氏を中心とするQCD専用コンピュータ開発プロジェクトが、科研費特別推進のヒアリングで大論争の末討ち死にしたことである。ドイツではISCの前身であるMannheim Supercomputer Seminarが始まった。中国では、鄧小平国家主席の決断により、情報をはじめとするハイテク6分野に集中的に研究投資せよという”863”計画が決定された。現在の中国のHPC分野での活躍の原点である。この年、ベンチャーではKSRが創立された。 |

社会の動き

1986年(昭和61年)の社会の出来事は、1/1スペインとポルトガルがECに加盟、1/28スペースシャトル・チャレンジャー号爆発事故、2/1中野富士見中学いじめ自殺事件、2/9 NTT 株式公開、2/13撚糸工連理事長ら逮捕、2/14フィリピン革命、2/25マルコス大統領が国外脱出、アキノが大統領へ、3/3全日空が国際定期便開始、3/19家永教科書訴訟、第一次訴訟第二審、東京高裁で家永全面敗訴、3/28アメリカ上院で、対日報復決議可決(自動車輸出)、4/1日本で男女雇用機会均等法施行、4/7前川リポート発表、4/8岡田有希子自殺、4/11ハレー彗星、地球に最接近、4/13キャンプデービッドで日米首脳会談、4/15アメリカによるリビア爆撃、4/26チェルノブイリ原発(ウクライナ)事故、4/28赤坂アークヒルズ完成、5/4第12回サミット(2回目の東京)、5/8-13チャールズ皇太子とダイアナ妃来日、6/1上野動物園でパンダ「ホァンホァン」出産、6/2死んだふり解散、6/16海洋調査船へりおす遭難事故、7/1現代仮名遣い公布、7/1「写ルンです」発売、7/6衆参同時選挙、自民党圧勝、8/5台風10号により各地で被害(小貝川など)、9/6土井たか子、社会党委員長に、9/21中曽根首相訪韓、10/1住友銀行が平和相互銀行を救済合併、10/3ソ連の原子力潜水艦K-219が、バミューダ沖で原子炉暴走事故、10/11米ソ首脳会談(レイキャビク)、核削減で物別れ、10/29 NTTが株を売り出し、11/3イラン・コントラ事件が発覚、11/15三井物産マニラ支店長若王子信之誘拐(翌年3月31日解放)、11/15三原山大噴火(21日大規模噴火、全島避難命令)、11/19高エネルギー研トリスタンで最初の粒子・粒子衝突、11/25有楽町三億円事件、11/27日本共産党幹部宅盗聴が発覚、12/9ビートたけしらフライデー編集部に乱入、12/19ソ連がサハロフ夫妻の流刑を解除、12/28餘部鉄橋列車転落事故、など。

4月26日のチェルノブイリ事故のとき、ソ連は事故をしばらく公表しなかった。日本でマスコミが報じる前に、物理関係者には、元東大教授でミュンヘン工科大の森永晴彦教授(2018年5月2日死去)から、ミュンヘンの放射線レベルが異常に上昇しておかしい、というニュースが伝えられていた。ソ連が自ら事故を発表したのは4月28日夜(日本時間29日未明)、ゴルバチョフ書記長がテレビで事故の詳しい説明を行ったのは5月14日であった。

流行語・話題語としては、「新人類」「亭主元気で留守がいい」「おニャン子」「プッツン」「地揚げ」「やるっきゃない」「ジャパンバッシング」など。

チューリング賞は、アルゴリズムとデータ構造の設計と分析における基本的貢献に対してJohn Edward Hopcroft(Cornell大学)とRobert Endre Tarjan(Princeton大学)に授与された。授賞式は、1986年11月にテキサス州Dallasで開催されたFall Joint Computer Conferenceで行われた(要確認)。

エッカート・モークリー賞は、TIにおいてICの開発に貢献したHarvey G. Cragon (University of Texas at Austin)に授与された。

ノーベル物理学賞は、走査型トンネル電子顕微鏡(STM)の開発に対し、Gerd BinnigとHeinrich Rohrerに授与された。化学賞は、化学反応素過程の動力学的研究に対し、Dudley Robert Herschbach、李遠哲、John Charles Polanyiの3名に授与された。生理学・医学賞は、成長因子の発見に対し、Rita Levi-MontalciniとStanley Cohenに授与された。

アメリカHPC事情調査

筆者は7月に3年ぶりに渡米した。主たる目的はUC Berkeleyで開かれる23rd International Conference on High Energy Physics (ICHEP)に出席することであったが、ついでにいろんなところを回った。ICHEPは78年に東京で開いたのと同じシリーズの高エネルギー物理学の国際会議で、偶数年に開かれている。

|

|

1) Floating Point Systems社

当時、FPS日本支社の川崎氏に「アメリカに来るなら寄ってください」といわれていたので、7月15日に日本を出て、午後San Francisco空港に着き、FPSが預けておいてくれた航空券を拾ってPortlandへ。今ならチケットレスは当たり前だが、当時はどうなることかと思った。リムジンに乗って指定のモーテルで一泊した。夕方雷雨になったが、雷鳴のとどろく中、レストランで飲んだ冷えたフルーティーなハウス白ワインがおいしかった。種類を聞いたら、地元(オレゴン州?)のシュナン・ブランとのことであった。それ以来、シュナン・ブランが好きになった。生ガキなどによく合う。

翌朝、Beavertonの本社へ行き午前中に社員と情報交換した。社員の中に、格子ゲージ理論のDavid Barkai (Senior Staff Engineer)もいた。論文の所属と違うと思ったが、1年前にCDCから移ったとのことである。その後、彼はCray Computer Corporation、NASA Amesを経てIntel社へ。SC20(2020年11月)ではXTREME-D Inc.というクラウドの会社でプレゼンをやっていた。

a) FPS社の紹介(Michal Saunders (Sales Manager))

b) PAXの紹介とPAXによる格子ゲージシミュレーション(筆者)

c) T-seriesについて(John L. Gustafson (Senior Staff Scientist)

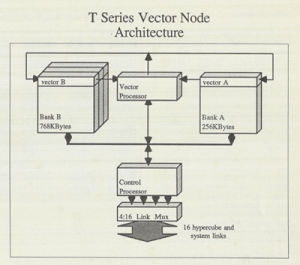

当日いただいた資料から、ノードのアーキテクチャを示す(上図)John Gustafsonとは、その後いろんな顔でつきあうことになる。

d) 工場の見学

工場では、16ノードのT-seriesマシン5台が独立に動いていた。消費電力は1台1 KWとのこと。説明によると、transputer, Weitek FPU, Video RAMの3つがキーの技術だという。前の2つはともかく、何でVideo RAMかというと、CPUとFPUの両方からアクセスするので1 MB のdual-port memoryとして使っているとのこと。CPUからは普通のRAMのように見え、FPUからは128倍長語のベクトル1024本としてアクセスするとのことである。Video RAMにはerror correctionはないので、ちょっと心配になった。画像なら1ビット狂ってもどうということはないが、数値計算では大ごとになる。現在、手元には英語および日本語の説明書がある。

前に述べたようにtransputerは4本のリンクしか出ていないが、最大216個のノードをハーパーキューブ接続するので、これを16本に増やすマルチプレクサがある。ただ、バンド幅は0.7 MB/sしかないので、これで足りるのか?

利用上心配になったのは、Weitekのベクトル演算をOCCAMの関数として記述するという点である。初期のCray-1を思わせる。これではプログラムが書きにくい。ただ、密行列のかけ算(RGMMULというサブルーチン)で35 GFlops出ると言っていた(何ノードで?)。同期は通信で実現するので、同期の専用回路もないという。PAXでは高速な同期を工夫し特許まで取得しているのに。

午後San Franciscoに戻り、Berkeleyに向かった。滞米中に、一時は$46もあったFPS社の株価が下がり、7月末には$16 1/4の安値を更新したのでちょっと心配になった。

2) 第23回ICHEP (7/16~7/23)

2年に1回開催される(初期の10回までは不定期)高エネルギー物理の国際会議である。おおよそアメリカ、西欧、ソ連圏の持ち回りで開催されてきた。前回 Berkeley で開かれたのは、ちょうど20年前の第13回会議(1966年)であった。そのとき筆者は修士の1年に入ったばかりで、会議から帰国した宮沢弘成先生の報告を興味深く聞き、会議録が出てからは(物理では会議の約1年後に会議録が出る)、いくつかのトークを手で書き写したという記憶がある。当時はゼロックスなど高根の花だったのである.ただ、今回の現地実行委員会の中には、1966年の会に出た人は一人もいないとのことである。

格子ゲージ理論はNonperturbative methods in quantum field theory というセッションで取り上げられた。このセッションは、筑波大学の宇川彰がオーガナイザーのひとりを務めた.全体としてアメリカでもヨーロッパでも格子ゲージ理論の数値シミュレーションに向けて非常な努力が向けられていることを感じた。とはいえ、計算能力の制限から、どこのグループもなかなか物理的に意味ある結果は出していないようであった。15ほど講演があったが、この意味でぬきんでていたのは、日本の二つのグループの報告であった。岩崎洋一(筑波大学)は、クェンチ近似のもとで、163×48 という大きな格子を取り扱い、ハドロンの質量やπの崩壊定数についてこの近似の範囲でほぼ最終的な答えを提示した。宇川彰は、クォークの対生成の効果まで取り入れた動力学的フェルミオンをランジュバン方程式法によって取り扱い、ハドロンスペクトロスコピーの結果を示した。クォークの対生成の効果の大きな部分は結合定数の修正に帰着されるようであるが(だからOZI則が実験的に成立している)、今後の精密化が待たれる。QCD専用コンピュータとしては、コロンビア大学の並列機と、イタリア連合のAPE計算機に関する発表があった。後述のように、筆者も今回ニューヨークまで足を延ばして、IBMのワトソン研究所のゲージ理論専用計算機GF11を見る機会を得た。

帰ってから、学振特別研究員でKEKに滞在していた新進気鋭の理論物理学者安田修に parallel session のプログラムを見せたところ、「スーパーストリングはたったこれだけしかないんですか?」とけげんな顔をしていた。彼にしてみれば、スーパーストリング理論が格子ゲージ理論と同じセッション数(3)しかないなんてとても信じられないことのようであった。スーパーストリングは筆者の理解力を超えているが、日本での議論よりは、実験的検証や、現象論的分析に力点が置かれているという感じがした。

最後のConcluding Talk において、S. Weinbergは20年前のBerkeleyでの会議に思いを致しつつ、3つの「穴」に言及した。

(1) top quarkの存在

(2) Higgs粒子の存在(1 TeVまでにはなにか現れるだろう)

(3) QCDの厳密解

三番目のQCDについては、流体力学との対応関係を指摘し、Yang-Mills方程式(流体力学ではNavier-Stokes 方程式)という基礎方程式が、高エネルギー(低レイノルズ数)では検証されているが、低エネルギー(高レイノルズ数)では、閉じ込め(乱流)の問題が解決していないと述べた。何れも、離散化した上で大規模な数値シミュレーションによって研究が進められている。その後、トップクォークは1994年に172 GeVの質量で発見され、Higgs粒子は、2011年から兆候が表れ、2013年に124 GeVにあると発表された。

Berkeleyで聞いた噂では、最近Microsoft社がソフトウェアの不当コピーに神経をとがらせているそうである。先日ORNLにMicrosoft社の社員とDOEの役人がやってきて、不当コピーのフロッピーを200枚以上摘発し、$5000/枚の罰金を払わせたそうである。ポスドクが取れなくなった研究室もあったとか(罰金も研究費で払うのか?)。

3) LLNL訪問 (7/25)

ICHEP後の7月25日、LLNL内のMagnetic Fusion Research Center(現在のNERSC)を訪問。所長のFernbach氏を前年つくばで接待した縁で訪問したが、氏は休暇中で副所長のHans Bruijnes氏が対応してくださった。ちょうどCDC7600(75年10月設置)を撤去しているところで、ボードを勝手に持って行ってよい、ということで若手が群がっていた。Hansによると、コンパイラとOS (CTSS) を自分達で開発した歴史があることを強調していた。

コンピュータとしては、Cray-1 (78年5月設置、6号機)、Cray-1S(81年10月設置、33号機)、Cray X-MP/22(84年11月設置、119号機)、Cray-2(85年6月、1号機)が設置されている。それぞれのコンピュータには常時100人ほどloginしているとのことであった。各コンピュータのディスク(Cray-1に6.6 GB、Cray X-MPに9.6 GB、Cray-2に9.6 GB)の他にCSS (Central Storage System)があり、テープロボットと19.2 GBのステージングディスクがある(TBでもPBでもないことに注意)。10日間アクセスがないとテープロボットに移され、1年アクセスがないとオープンリールのテープに落とされるとのこと。これをIBM 4381が制御している。

58大学、19企業、23国立研究所とは、専用線や衛星を通して56~112 kb/sで接続されている。名古屋大学プラズマ研究所(当時)とも接続されている。これらはそれほど速い回線ではないが、巨大な(当時としては)ファイルシステムがあるのでどうにかなっているらしい。回線が細く、衛星はレスポンスが遅いので、ホストとIBM PCとの分散エディットシステムを開発した。端末は、直結端末128台、電話回線40本、Tymnetの24本で、これはPDP 11/34で制御している。

昼は、所内のキャフェテリアでサンドイッチをテイクアウトし、皆で近くのワイナリーでワインを試飲しながら食べた。Livermore周辺は少し内陸部でワインの産地である。

4) Cornell University (7/29~7/30)

そのあと東海岸に飛び、Ithacaのホテルに泊まった。29日はCornell大学のセミナーでILUCR法について講演。聴衆にはDe Folkland (Cray)がいた。Hans Bethe先生もおられ、計算尺を持って議論していた姿が印象的だった。

翌日はTheory Computer Centerを訪問した。FPSのShahin Khanが案内してくださった。彼はその後Sun Microsystemsの副社長になったが、今はどうしているか? FPSのT20(16ノード)のテスト中であった。iPSC (32ノード) 、IBM3090やFPS-264などもあった。

Cornellの格子ゲージ理論屋は、ちょうどC++に魅入られていたところであった。基本演算はFORTRANで書き、C++で全体を制御するということであった。C++を現在のPythonのような感じで考えていたのだろうか。

5) IBM Watson J. Research Center (7/31)

Cornell大学のあるIthacaから小さなプロペラ機でNew Yorkに向かった。雷雨でNew YorkのLaGuardia空港に着けず、西隣のNewark空港(ニュージャージー州)に臨時着陸するとかいうので心配したが、結局LaGuardiaに着陸した。そこからハドソン川に沿ってリムジンで北上し、最後はタクシーで指定のホテルに着いた。

研究所ではホスト役のはずのHarold Stone氏が休暇中で、直接Donard WeingartenにGF11を見せていただき、格子ゲージ理論の計算についていろいろ議論した。GF11はボードのテストが終了し、キャビネット1個(36ノード)は埋まっていた。スイッチの電線の束は壮観であった。Weingartenとは、筆者が開発したILUCR法について、なぜWilson fermionには有効だが、KS fermionには有効でないのか、筆者の提案した前処理の加速の意味、fermion行列の固有値などにみっちり議論した。

研究所の午後のお茶の時間にも参加した。ある人が近づいてきて「(日本の)大プロのスーパーコンピュータとは、要するに日本のETA 10なのか」と聞いてきたのでびっくりした。たしかにどちらも目標はピーク10 GFlopsであるが。

その晩、Harold Stone夫妻がScarsdale近くの和食レストランで夕食をごちそうしてくださった。日本人の女将が筆者に近づき、耳元で「味噌汁は[スープのように]最初に出しましょうか、[日本食風に]最後にしましょうか。」とこっそり聞いてきたので笑ってしまった。

その後、三田一郎氏(当時Rockfeller大学)と議論したり、親戚の家を訪問したりした。

特別推進のヒアリング

1) 「どちらかはっきりしろ」

筆者の記憶が正しければ、前に書いたように、前年星野力らは科学研究費特別推進を申請したが落ちた。今年も、星野力氏を代表として申請した。何月何日だったか記録はないが、審査委員会のヒアリングというので、星野力氏、岩崎洋一氏と3人で出席した。ヒアリングは、筆者は初めてであったがグループとしては2回目だったと思う。主査は伊達宗行先生であった。ヒアリングで出された決定的な質問は、「いったい君たちは新しい計算機を作りたいのか、それとも物理の研究をしたいのか。どちらかはっきりしろ。」ということである。しかしこの質問は落とし穴である。もし、「物理の研究をしたい」といえば、それならコンピュータを自作することなど考えずに、買ってくればよい、ということになる。もし、「速い計算機を作りたい」と言えば、計算機屋の記録作りのおもちゃに金は出せないということになる。

2) 決裂

そこで、星野は「これはいわば加速器です」(つまり、高エネルギー物理学研究者が、自分で加速器を建設して実験をするのと同じで、研究をするために道具から作る必要がある)と説明した。ところが審査委員の長倉三郎先生(当時分子科学研究所長)が「そうは思わない」と、どういうわけかこれに引っ掛かった。筆者もかねて考えておいたとおり、「両者が分かちがたく結びついているところに、この提案の独自性があります。」と答えた。気分を害したのか高木俊宜先生から「君たちを査問しているわけではない」などという発言もあった。岩崎氏が聞き返したりして紛糾した。高木先生はなだめるつもりだったようだが、提案者側と審査委員との激しい議論の攻防となった。われわれは座を蹴るように退席した。三人は新橋周辺で「肉じゃが」をつまみにやけ酒を飲んだ。

3) 不採択

ヒアリングに同席していた研究機関課課長補佐の砂子田(いさこだ)忠孝氏は、学生時代からの友人(彼は北大)であるが、翌日電話をかけてきて、「私たちもそろそろ通そうかと思っていたところなのに、あんなけんかをされては困ります。」と怒られた。当然、また不採択となった。お世話になった砂子田氏は残念ながら1989年10月1日に動脈瘤破裂で亡くなられる。筆者は四谷の聖イグナチオ教会での葬儀に参列した。

星野の記憶によると、この回か前の回か不明だが、委員会が外部意見として後藤英一先生の意見を求めたとのことで、後藤先生は「この連中に予算をつけるのは時期尚早だ」と答えたそうである。

4) 「二番ではいけないのでしょうか」

ずっと後のことになるが、2009年11月13日(金)の事業仕分けで日本の次世代スーパーコンピュータ計画(後の「京」)が死にかけた。有名な「二番ではいけないんでしょうか?」の時である。いろいろな行き違いもあったが、背景には同様な落とし穴があったと思われる。「君たちは(二番でなく)世界一の計算機をつくりたいのかね、それとも社会的・科学的諸問題を解決したいのかね?どちらかはっきりしなさい。」両者は分かちがたく結びついているのです。「世界一位の(少なくともそれを目指した)コンピュータだからこそ、社会的・科学的な問題が解決できるのです。」それを納得させるのは難しい。

これも余談であるが、筆者は2005年から2年間、文部科学省の科学技術・学術審議会専門委員として、特別推進・特定領域の審査に携わった。ヒアリングの際、ある提案に思わず同様な質問を発してしまい、昔を思い出してはっとしたことがある。

5) 「速度台数比例則を実現する科学技術用高並列計算機の試作」

特別推進は不採択であったが、表記の試験研究が、1986年度から1988年度の3年計画として採択された。代表は星野力、分担者は小柳義夫、西村仁嗣、白川友則で、総予算は800万円であった。初年度予算500万円で、プロセッシングユニットの概念設計を行い、評価のため主記憶を小さく(SRAM 128 KB)したプロトタイプを個別ICで試作した。また、WSからこれを制御するためのリンクコントロールファイルやプログラムローダを開発し、このプロトタイプを接続して制御できることを示した。浮動小数の演算速度が重要なので、高速のFPUであるAMD社のAm29325にデータを供給するためのDMAを開発し、ベクトル演算を高速に行う方式を開発した。最大6 MFlopsの速度(32ビット)を確認した。筆者はあまり寄与しなかった気がする。

この成果はQCDPAXに受け継がれることになる。1987年度にQCDPAXの特別推進研究が採択されたので、この試験研究は1986年度限りで打ち切りとなった。

自分の話が長くなったので、続きは次回へ。新技術開発事業団のERATOとして「後藤磁束パラメトロン」が始まる。大型計算機センター間では共通番号制が実施され、他のセンターも簡単な手続きで利用できるようになった。

|

|

|