新HPCの歩み(第103回)-1991年(f)-

|

Thinking Machines社はSIMDのCM-1/2とは全く異なるCM-5を発表した。これはTMCの発展の道標か失敗の予兆か? CrayがMPPに参入するという動きを示す。Convex社も、Cray互換のベクトルコンピュータではなく、RISCを用いた超並列コンピュータに参入すると報道された。KSR1も発表される。 |

|

アメリカの企業の動き

1) Thinking Machines社(CM-5、CM200)

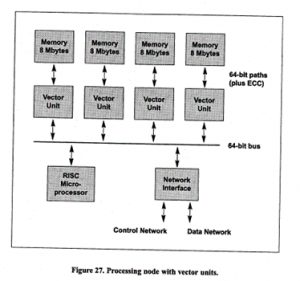

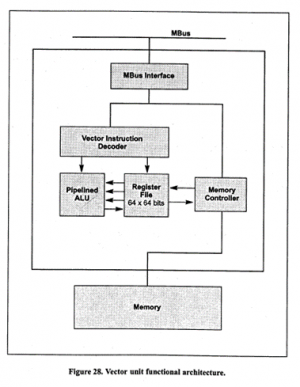

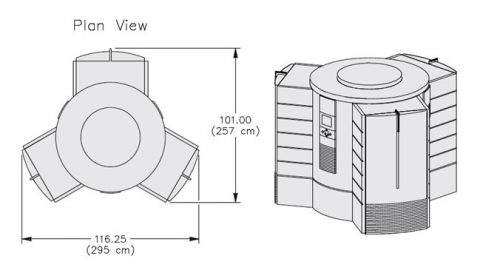

10月29日、CM-5が発表された。東京でも発表会があり、筆者は行けなかったが手元には12月に入手したTechnical Summary(10月付け)がある(写真)。SIMDからMIMDに変わり、ネットワークもfat treeになった。Fat treeはCharles E. Leiserson (MIT/TMC)が1985年に発表したもので、CM-5が最初の大規模な適用であった。これとは別に制御用の完全二分木ネットワークをもち、放送、同期、reductionの機能がある。ノード(図)は、SPARC CPUの下に4個のvector unit(自主開発)があり、それぞれに8 MBのメモリがぶら下がっている。Vector Unitの構成図を下に示す。Vectorの代わりにmemory controllerを置くオプションもある。Vector unitは独立した命令decoderと64語(64 bits)のレジスタファイルを持つ。メッセージパシングインタフェースとしては、CMMDというライブラリが用意されている。8192ノードのマシンを作れば1 TFlopsが実現すると豪語していた。1号機(32 nodes)は1993年4月にNCARに納入される。

筆者の第一印象は、こんなマシンを作ってTMCは大丈夫だろうか、という心配であった。Vector 1台は32 MFlopsでメモリバンド幅は128 MB/s、つまりB/F=4 で十分なように見えるが、メモリが4分割されているのでプログラミングの複雑さは想像を絶する。1992年9月に格子ゲージの計算で97 MFlops(ピークの75%、ただし単精度)を出したというアセンブリ・プログラムを入手し、どうにか解読したが、リストベクトルでスカラを指定するなど、かなりの技巧を使っていた。

|

|

1991年12月12日、Danny Hillisが来日して東京で講演会を行い、CM-5の技術の詳細について説明した。現在1024ノードのシステムは稼働しているが、まだベクトルユニットは接続していない。翌年春には実装するとのことであった。夏にはベンチマークを実行する予定。

1993年6月の第1回のTop500のリストでは、1位から4位までをCM-5が占めた。1位はLANLのCM-5/1024で、Rmax=59.7 GFlops、RPeak=131 GFlops(ピーク比45.6 %)である。ちなみに5位、6位はSX-3であった。

1991年6月4日、CM-2の改良版であるCM-200を発表した。2kから64kまでのノード構成が可能で、最高ピーク性能は40 GFlops、LINPACK性能は9.03 GFlops(倍精度)と17 GFlops(単精度)。

少し前になるが、日経産業1989年12月の記事によると、1989年頃DARPAはTMCと、既存のスーパーコンピュータの500倍の性能の超スーパーコンピュータを開発するという契約を結び、90年半ばに開発を完了し、92年にモデル機を納入するという内容であった。おそらく、CM-5のことであろう。

1991年頃、Cray Research社やIBM社から、DARPAが不当にThinking Machines社に援助を与えており不公平だという訴えがあった。このような批判はその後も続く。

2) Intel社(Touchstone Delta)

Intel社は、CSCC (Concurrent Supercomputing Consortium)計画の一環として実験機Touchstone Deltaを開発し、1991年5月3日にCaltechに設置した。これはi860を用いたノードを、hypercubeではなく2次元メッシュに結合したマシンで、最終的に512 ノード(Top500による。576という数字もあるが、I/Oノード込みか?)の構成で、ピークは20.5 GFlops、LINPACKは13.9 GFlopsである。最初の(1993年6月)のTop500では8位にランクされている。写真はComputer History Museumより。

|

Deltaを商品化したのがParagonである。1991年6月1日号の日本経済新聞夕刊にLINPACKで8.6 GFlops出したという記事がある。

3) Intel社(Intel Inside)

1991年5月、”Intel Inside”ロゴ(日本では『インテル、入ってる』)を発表。Wikipedia(日本語)によると、これは日本発のブランド戦略で、日本からアメリカ本社に提案されたものとのことである。関係者によると、当時日本ではインテルの知名度が低く、新卒採用に苦慮したため発案されたそうである。そもそもAMDとの差別化が目的であろう。

|

4) Convex Computer社

Convex Computer社(1982年創業)は、Cray-1互換のC1(1985)、Cray X-MP互換のC2(1988)に続いて、1991年、C3を発表した。CPU当たり最大240 MFLopsのピーク速度で最大8プロセッサまで構成できる。クロックを高めるために、集積度の低い、GaAsのFPGAを用いた。集積度は30000ゲートで、シリコンのECLより高速だとのことである。またCPU当たりの演算器を6台に増やしたC4シリーズ(C4/XA)も開発した。CPU当たり最大810 MFlopsで最大4プロセッサまで構成できる。写真はConvex C3を模した文鎮(筆者所蔵)。

しかし市場はすでに高性能な汎用マイクロプロセッサの時代に入っており、営業的には失敗であった。1993年6月の第1回Top500のリストからC3の設置状況を示す。Convex Computer社は1995年HPに吸収され、HP社は2015年に会社分割してHPE社となったので、Top500のリストではHPEと書かれているが、この時点ではまだConvex Computer社である。こういう表は発表の時点での社名にすべきだと思う。

|

組織 |

機種 |

Rmax |

設置年 |

|

8プロセッサ(ランク321位tie) |

|||

|

Convex社内 |

C3880 |

0.795 |

1992 |

|

DKRZ(ドイツ気象庁) |

C3880 |

0.795 |

1993 |

|

デンマーク気象研究所 |

C3880 |

0.795 |

1992 |

|

Ford Motor Company(米) |

C3880 |

0.795 |

1992 |

|

NCSA(米) |

C3880 |

0.795 |

1992 |

|

SICAN(独) |

C3880 |

0.795 |

1993 |

|

UNOCAL(米) |

C3880 |

0.795 |

1992 |

|

6プロセッサ(ランク355位tie) |

|||

|

航空宇宙研究所(伊) |

C3860 |

0.615 |

1993 |

|

GRS(原子炉安全研究所、独) |

C3860 |

0.615 |

1993 |

|

Josef Stefan Institute (Slovenia) |

C3860 |

0.615 |

1993 |

|

MIT(米) |

C3860 |

0.615 |

1993 |

|

チュービンゲン大学(独) |

C3860 |

0.615 |

1992 |

|

5プロセッサ(ランク412位) |

|||

|

NASA/Johnson Space Center(米) |

C3850 |

0.522 |

1992 |

C3840(4プロセッサ、Rmax=0.425、ランク486位tie)は21台掲載されている。

1994年11月のTop500リストからC4の設置状況を示す。C3はこの回のTop500では圏外である。

|

組織 |

機種 |

Rmax |

ランク |

設置年 |

|

Ford Motor Company(米) |

C4/XA-4 |

2.531 |

223位 |

1994 |

|

CEDEX(スペイン) |

C4/XA-2 |

1.335 |

466位tie |

1994 |

|

国立台湾大学 |

C4/XA-2 |

1.335 |

1994 |

|

|

WPAFB(米) |

C4/XA-2 |

1.335 |

1994 |

これと同時に、日経コンピュータ9月23日号には、Convex Computer社が、RISCチップを用いた超並列コンピュータの開発に着手したことが報道されている。Exemplar SPPが発売されるのは1994年である。

5) Kendall Square Research社

1986年に創業したKSR (Kendall Square Research)社は、1991年最初の並列コンピュータKSR1を出荷した。COMA (cache-only memory architecture)と呼ばれる共有メモリアーキテクチャである。各プロセッサはsubcacheと呼ばれる256 KBの命令・データ両用の1次キャッシュと、local cacheと呼ばれる32 MBの2次キャッシュを持つ。主記憶はないので、local cacheが実質上の主記憶であろう。Local cacheはリングネットワークで接続されている。システム全体では仮想アドレスは共有し、ALLCACHEとも呼ばれた。ただしメモリではないので、他のプロセッサのキャッシュのデータを読み書きするには通信が必要になる。CPUは自主開発の64ビットRISCプロセッサであった。最大1088台のCPUまで拡張できた。チップセットはシャープが製造した。1993年6月のTop500には以下の21件のマシンが掲載されている。性能の単位はGFlopsである。

|

順位 |

設置場所 |

マシン |

コア数 |

Rmax |

Rpeak |

|

66位tie |

KSR社内 |

KSR1-256 |

256 |

3.38 |

10.24 |

|

US Army Research Lab. |

KSR1-256 |

256 |

3.38 |

10.24 |

|

|

Cornell Theory Center |

KSR1-256 |

256 |

3.38 |

10.24 |

|

|

161位tie |

Caltech |

KSR1-64 |

64 |

1.84 |

2.56 |

|

ORNL |

KSR1-64 |

64 |

1.84 |

2.56 |

|

|

英国政府通信本部 |

KSR1-64 |

64 |

1.84 |

2.56 |

|

|

Colorado大学 |

KSR1-64 |

64 |

1.84 |

2.56 |

|

|

Massachusetts大学 |

KSR1-64 |

64 |

1.84 |

2.56 |

|

|

183位 |

Washington大学 |

KSR1-56 |

56 |

1.59 |

2.24 |

|

215位 |

North Carolina Supercomputing Center |

KSR1-48 |

48 |

1.35 |

1.92 |

|

273位tie |

8件 |

KSR1-32 |

32 |

0.89 |

1.28 |

|

453位tie |

3件 |

KSR1-16 |

16 |

0.44 |

0.64 |

6) Cray Research社(C90)

Cray Research社は、1991年11月19日、SC’91に合わせてCray Y-MP C90を発表した。Y-MPと異なり各プロセッサは2本のベクトルパイプラインを持ち、クロック(4.1 ns)ごとに最大4個の浮動小数演算が実行できる。4台、8台、16台のプロセッサ構成が可能である。最大ピーク性能は約16 GFlops。 単にCray C90とも呼ばれた。工業技術院には1994年3月に16 CPUのC916(メモリ8 GB, SSD 8 GB)が設置される。図はC916で、Cray Historyのページから。

|

Pittsburgh Supercomputer Centerは、11月20日に、同センターはすでに16プロセッサのC90を発注し、1992年第4四半期に設置される予定であることを発表した。

1995年6月のTop500では、16プロセッサ(Rmax=13.7)が27台、8プロセッサ(Rmax=6.85)が6台、6プロセッサ(Rmax=4.63)が2台、4プロセッサ(Rmax=3.275)が2台掲載されている。

C90に続いてクロック1 nsのプロセッサを64台結合したC95 (ピーク256 GFlops)が開発されるという報道(日経コンピュータ1989年10月23日号)もあったが結局製品とはならなかった。

一方、日経コンピュータ1991年8月26日号の記事によると、そのころCray Research社の超並列コンピュータ開発が明らかになったことを伝えている。別の報道によると、CrayのMPPプロジェクトは1990年の10月に始まったとのことである。第1号機(T3Dとなった)を1993年に出荷するという計画である。これはCray Y-MPと密結合で動作し実効性能は100 GFlopsのMIMDとある。超並列機がベクトル機のバックエンドと位置付けられているところが時代であろう。第2世代のマシン(T3Eであろうか)は1995年に出荷しTFlopsレベルに達するとある。以上2種のマシンは「限られたユーザ」に対して提供するが、1997年に出荷する第3世代のマシンは一般向けに発売する、と書かれている。

また、9月9日号では、32 CPUの「Triton(コード名)」の開発を始めたことが書かれている。T90として1993年発表される。1号機は1995年出荷。

John Rollwagen会長は、1991年4月上旬に来日し、世界に向けた新製品を東京で発表した。

7) Encore Computer社

COTS (commodity off the shelf)で超並列コンピュータを製造するため1983年創業したEncore Computer社は、Multimax (1985)、Multimax 500 (1989) に続き、1991年末、Motorola 88000を用いたEncore-91を発表した。プロセッサ数は4まで。

8) BBN Advanced Computers社

1948年に創立されたBBN Technologiesは、ネットワークのためのパケットスイッチ技術で有名であり、ARPANETやInternetで利用された。1981年、512以内のプロセッサ(MC68000)をButterfly Networkで結合したBBN Butterfly(TC2000と同一?)という並列マシン(最大512プロセッサ)を開発し販売していた。『日経コンピュータ』の8月12月号によると、BBN Advanced Computers社は、1992年か93年に、200 GFlopsの超並列マシン(コード名Coral)を発売する予定とのことである。プロセッサ数は最大2048、相互接続はButterfly Switchである。日本の代理店はアルゴグラフィックス。しかし、程なく、この会社は本社に合併され、開発計画は中止された。

9) IBM社(mainframe)

IBM社は1990年9月にSystem/390を発表したが、1年後の1991年9月11日、ES/9000に7つの新モデルを発表するとともに、既発表の上位モデルの機能を強化した。同時に、OSとしてUnix対応のOSであるAIX/ESAを発表した。

未確認であるが、IBM社は、IBM 3090またはES/9000のバックエンドに16~60ノードのRS/6000を加速装置として付加したIBM InPacをSC 91で発表したようである。Vulcanプロジェクトの一環であったが、注目は集めなかった。今から思えば、フロントエンドのメインフレームは余計であった。(Aad J. Van der Steen, “Overview of Recent Supercomputers”(December 1992) による)

10) Sun Microsystems社

1991年9月4日、同社は、次のOSのメジャーリリースは、BSDのコードベースからSVR4ベースに切り替えると発表した。対外的にはこの時点からSolarisの名称を併用し始めた。

11) AMD社(Am386)

AMD社は1991年、Intel80386とバイナリ互換のAm386を発売した。1990年11月にAMD社がAm386を発表すると、Intel社はAm386が386というIntel社の商標を侵していると主張したが、事実上一般名詞となっているとしてAMD社の主張が認められた。1991年4月にAm386DX/DXLを発表した。Intel社の純正品よりクロックが20%高く、486SXより低価格であった。上に書いたように、Intel社は1991年5月 ”Intel Inside”のキャンペーンを開始して対抗した。

12) MIPS社(R4000)

MIPS Computer Systems社は、1991年10月1日、MIPS III ISAを実装した64ビットマイクロプロセッサR4000を正式発表した。FPUを内蔵し、8段のスーパーパイプラインを実装。R4000MCではマルチプロセッサに対応し、スヌーピングでコヒーレンシを確保する。動作周波数は100 MHzと150 MHzで、最大4MBの2次キャッシュをサポートする。またほとんど間をおかず、内蔵キャッシュ(1次キャッシュ)を倍増したR4400シリーズもリリースした。

13) Microsoft社(MS-DOS 5.0、Windows NT、Word)

同社は、1991年6月、MS-DOS 5.0を発売した。また、1991年10月のCOMDEXでWindows NTを初めて公開の場で披露した。Bill Gatesは、1988年にDEC社からDavid Neil Cutlerとその仲間を引き抜き、Windows NTの開発を始めた。当初IBMと共同開発していたOS/2の改良版として開発されていたが、マルチプラットフォームを指向するなどIBMと路線の違いが生じ、1991年、IBMはOS/2を独立で開発することとなり、Microsoft社は独自にWindows NTの開発を進めることとなった。1994までには完成しないだろうという大方の予想を裏切り、Windows NT 3.1は1993年7月27日にリリースされることとなる。

また、Microsoft社は、1991年5月Visual Basic 1.0をWindows用に開発し、ジョージア州Atlantaで開催されたComdex/Windows World trade showで披露したが、日本では発売されなかった。

Microsoft Wordの日本語版は、1991年12月20日に発売された。

14) IBM社(OS/2)

IBM社は、1991年10月、Intel社の386SX以上に対応する32bit版 OSであるOS/2 2.0を発表した。出荷は1992年3月。

ヨーロッパの企業の動き

1) Parsytec

1985年にドイツで創業されたParsytec社は、transputer T9000を採用した、最大400 GFlopsのGCシリーズを1992年から発売する(日本の代理店は松下電器産業)と予告していた。しかしT9000の開発が遅れたので、Motorola MPC 601とtransputer T805を用いて構成し、T9000が出荷されればそれにアップグレードできるという触れ込みで発表した。アプリケーションソフトとしては、PHOENICSやFASTESTなどの流体力学計算用ソフトやPERMASなどの有限要素法ソフトを1992年末から出荷する。FASTESTとPERMASはT805を使うGCでβ版が稼働している。PAM-CRASH/STAMPは、1993年第3四半期から出荷する。

企業の創業

1) Applied Parallel Research

Pacific-Sierra Research にいたJohn M. Levesqueはカリフォルニア州Placervilleにおいて、ソフトウェア会社Applied Parallel Research, Inc.を1991年11月20日に設立した。翌1992年1月に、Pacific-Sierra Research社から FORGEとMIMDizerというソフトウェアを買収することに合意し、2月25日支払いを終えた。この会社は、FORGE 90や FORGE Xなどのソフトとともに、HPFコンパイラで大活躍する。Levesqueは、その後IBMを経て、the Director of the Cray’s Supercomputer Center of Excellence based at Oak Ridge National Laboratoryの職に就いている。

2) Appro社

Appro International, Inc.は、1991年、Daniel Kimは大規模HPCシステムの開発製造のためにカリフォルニア州MilpitasにおいてAppro社を創設した。2002年まではOEMラックマウントシステム製造で市場を広げた。コンピューティングセンターはテキサス州ヒューストンにある。2012年11月、Cray社に買収される。

3) Broadcom社

Broadcom Ltd.は、1991年、UCLA教授だったHenry Samueliと、その教え子Henry Nicholasにより、カリフォルニア州Los Angelesで創業された。1995年本社をIrvineに移転。2016年2月、Hewlett-Packard, Agilent Technologiesの半導体部門を起源とするAvago Technologiesにより買収され、Avago社はBroadcom Ltd.に社名を変える。なお、Avago社は2014年にLSI Inc.を吸収している。

4) ソフテック

元クレイ・ジャパンの武田喜一郎により、1991年3月25日株式会社ソフテック(SofTek Systems, Inc.)が創業された。HPC関連ではソフトウェアの輸入販売などを行っているが、1994年にはPGIのHPFコンパイラを販売する。

企業の終焉

1) Stardent Computer社

1989年、Ardent社とStellar社が合併してできた Stardent Computer社は1991年11月に営業をやめ、クボタの関連会社がすべての権利を引き継いだ。詳細は、Wikipediaの“Stardent Inc.”参照。

2) FPS Computing社

1991年10月、FPS Computing社は連邦破産法第11章の保護を申請した。11月、Cray Research社に$3.25Mで買収され、Cray Research社の子会社のCray Research Superservers社となった。Model 500はCray S-MPと改名、FPS MCPはCray APPとなりCray Research本社が発売。コンパイラ部門は The Portland Groupが買収。

3) Digital Research社

CP/Mで有名なDigital Research社は1977年に正式に登記されたが、1991年10月にNovell社によって買収された。

4) Honeywell社

1991年、Honeywell社はコンピュータ部門HIS (Honeywell Information Systems)をBullに売却し、コンピュータ事業から完全に撤退した。

5) NCR社

1884年にNational Cash Register社(1974年からはNCR社)は、1991年9月19日にAT&Tに買収され、12月にはTeradata社を買収し、1992年2月28日Teradataと合併した。た。しかしその後AT&Tの子会社として損失を出し続け、1995年2月15日にmicroelectronic divisionとstorage systems divisionを韓国のHyundaiに売却し、Symbios Logicと命名した。1994年にはAT&T Global Information Solutionsと社名を変えたが、AT&Tは買収した子会社を再び独立させる計画を立て、1996年にはNCRという名前に戻した。1997年1月1日に再びAT&Tから独立を果たしている。

次回は1992年、第3世代のベクトルスーパーコンピュータが揃いつつあると同時に、超並列の技術も発展しつつある。日本では3つの超並列研究プロジェクトが走り出す。

|

|

|

2件のコメントがあります

AMD社は1991年、Intel80386とバイナリ互換のAm386を発売した。1990年11月にAMD社がAm386を発表すると、Intel社はAm386が386というIntel社の商標を侵していると主張したが、事実上一般名詞となっているとしてAMD社の主張が認められた。

#当時の記憶はかすみつつありますが、386というものは

単なる”数”であって、商標には

なりえないというような理由ではありませんか? 単なる”

数”をどこかが商標として登録できて、独占利用し、他者の利用を不可にするならば、いろいろと困ったことが起きうるでしょう。

それいらい、インテルは

それまでの1001, 2002, 4004, 8008, 8080, 8086, 80186, 80286, 80386、80486などの数字あるいはi4004, i386 などの数字が主体のような製品名を使う路線を辞めて、商標としてPentiumとかCeleronとかItaniumのような有為な(但し、作り出した)単語を使うようになったはずです。

著者です。AM386が勝訴した理由ですが、「事実上一般名詞」というのはある記事のいい方ですが、吉川氏の記事https://news.mynavi.jp/techplus/article/semicon-133/にあるように、「数字の羅列は商標登録できない」という方が、正確のようです。ありがとうございました。